マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください(有効期限と更新方法のご案内)

- 公開日:

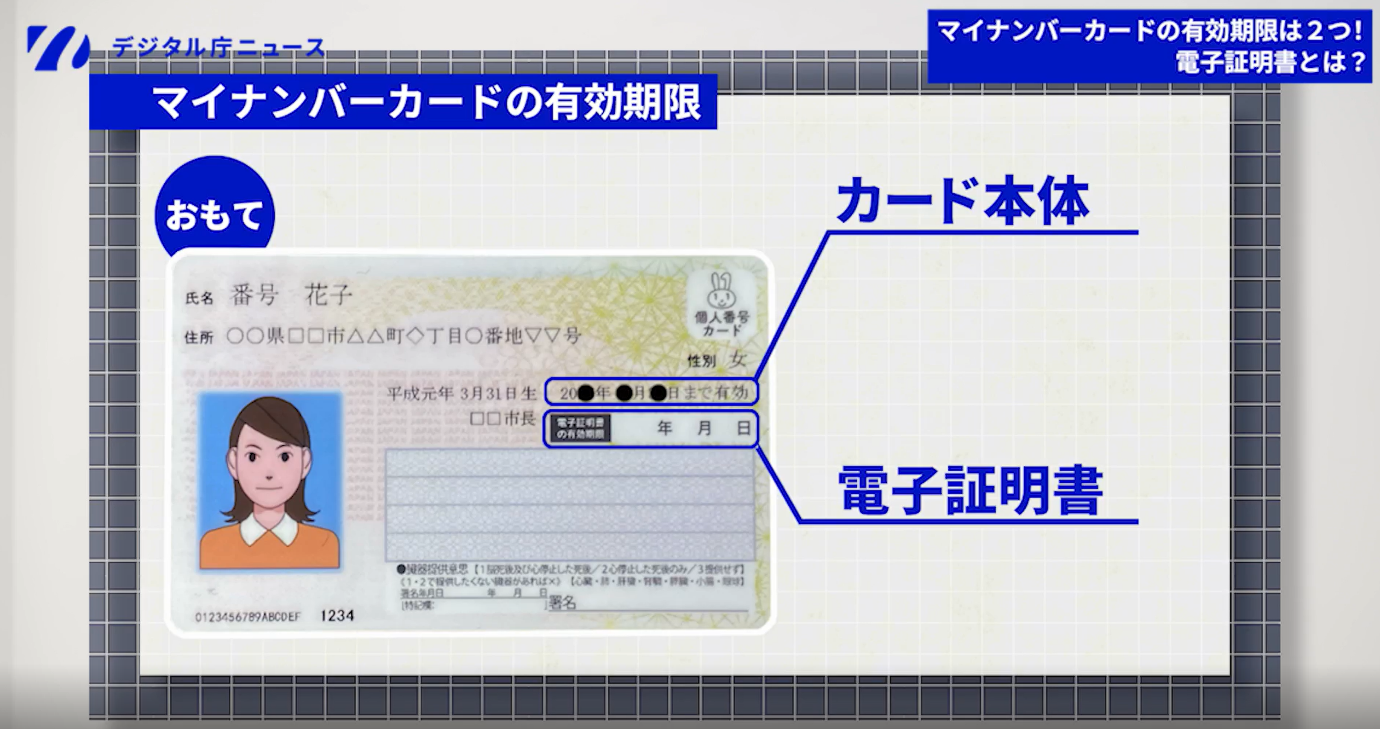

(マイナンバーカードおもて面には、カード本体と電子証明書それぞれの有効期限欄がある)

この記事では、皆さまがお持ちのマイナンバーカードの有効期限についてお知らせします。

マイナンバーカードには二つの有効期限があります。一つはおもて面に記載されているカード本体の有効期限で、もう一つはマイナンバーカードのICチップに入っている「電子証明書」(オンラインでマイナンバーカードを使用する際、本人であることを電子的に証明するもの)の有効期限です。

カードのおもて面にはカード本体の有効期限が印字されており、その下には「電子証明書の有効期限」の欄があり年月日を記入できます。なお、電子証明書の有効期限はマイナポータルからも確認できます(※詳細は本記事内 「1-2.マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限」 をご覧ください)。

2025年度はマイナンバーカードを新規取得するとポイントが付与されたマイナポイント第1弾から5年目にあたり、約1600万人の方が電子証明書の有効期限を迎えます。また、マイナンバーカードの交付開始から10年目でもあり、当時カードを交付された約1200万人の方がカード本体の有効期限を迎えるため、こちらも更新手続を実施していただく必要があります。

この記事では、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限や更新方法、更新時の注意点、安全性を支える電子証明書の仕組みなどを紹介します。記事内容は動画でも紹介していますので、本記事内の 「4.動画解説:マイナンバーカードの有効期限は2つ!電子証明書とは?」 もあわせてご覧ください。

目次:

- 1. マイナンバーカード、電子証明書それぞれの有効期限は?

- 2. マイナンバーカード、電子証明書それぞれの更新方法は?

- 3. FAQ(よくある質問)

- 4. 動画解説:マイナンバーカードの有効期限は2つ!電子証明書とは?

1. マイナンバーカード、電子証明書それぞれの有効期限は?

(マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード本体の有効期限と、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の2種類がある)

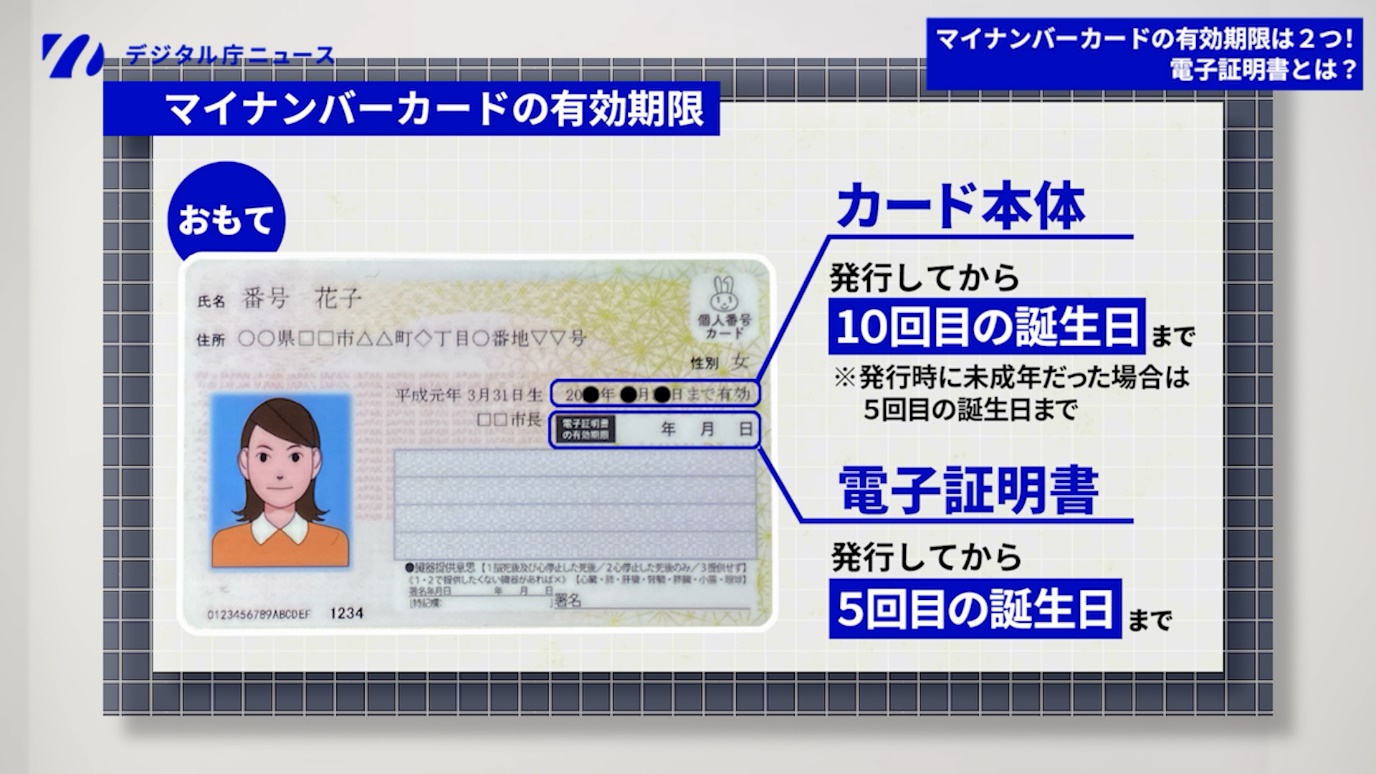

1-1.マイナンバーカード本体の有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、カードのおもて面に印字されています。

- カード発行時に 18歳以上 の場合: 10年 (発行から10回目の誕生日まで)

- カード発行時に 18歳未満 の場合: 5年 (発行から5回目の誕生日まで)

(※)2022(令和4年)3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は 5年 (発行から5回目の誕生日まで)です。

(※)有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりますので、お早めにお住まいの市区町村の窓口で更新手続を行っていただくようお願いします。

1-2.マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は、カードのおもて面またはマイナポータルで確認できます。

- 年齢に関わらず、 5年 (発行から5回目の誕生日まで)

カードのおもて面にある「電子証明書の有効期限」の欄は、有効期限を確認の上、ご自身で記入するか、電子証明書の発行時に市区町村窓口にて記入をご依頼ください。

電子証明書の有効期限は、マイナポータル(※外部リンク)からも確認できます。マイナポータルにログイン後、トップページから「マイナンバーカード」を選択すると、ご自身の電子証明書の有効期間満了日が表示されます。

(※)医療機関等の窓口の端末では、有効期限の3か月前から警告メッセージでお知らせします。

(※)電子証明書の有効期限が過ぎた場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用する、いわゆる「マイナ保険証」として使えなくなります。また、各種行政手続のオンライン申請や、コンビニ交付サービス、さまざまな民間サービスの申込などができなくなりますので、お早めにお住まいの市区町村の窓口で更新手続を行っていただくようお願いします。

(※)なお、電子証明書の有効期限が過ぎた場合、当該有効期限の期日が属する月の末日から3か月間は健康保険証として利用できますので、ご自身の自己負担割合で医療機関等を受診できます。ただし、医療情報等の提供は行えません。健康保険証として利用できる期限内に電子証明書を更新すれば、再度医療情報等の提供の同意は可能になります。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット[PDF]|厚生労働省(※外部リンク)

・ 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。|マイナポータル(※外部リンク)(※)マイナンバーカード本体は本人確認書類として有効期限まで利用できます。

2. マイナンバーカード、電子証明書それぞれの更新方法は?

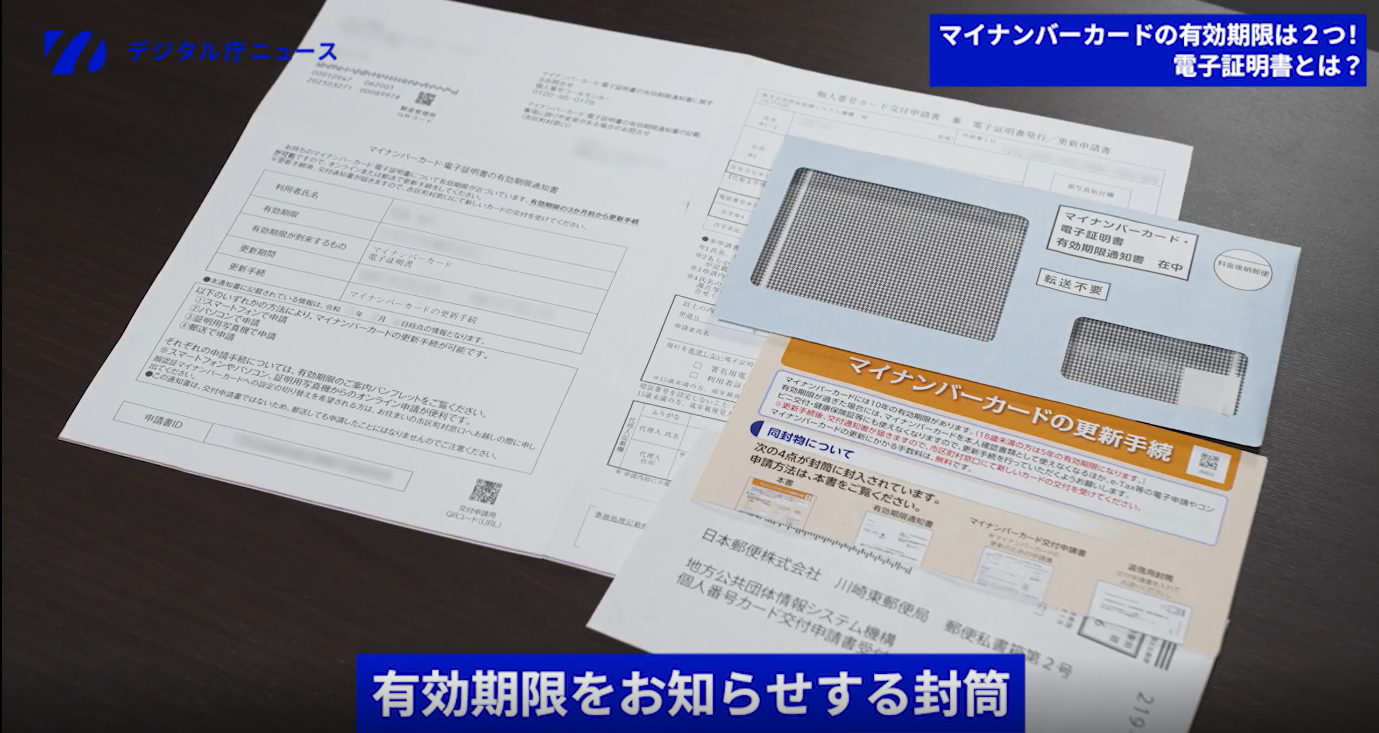

マイナンバーカード、電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限をお知らせする「有効期限通知書」などが入った封筒がご自宅に送付されます。

(マイナンバーカード・電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限通知書と更新手続を案内するリーフレットが入った封筒が送付される)

マイナンバーカード、電子証明書のいずれも有効期限の3か月前から更新できますので、所定の方法で更新手続をしてください。

2-1.マイナンバーカード本体の更新方法

カード本体の更新手続には、事前に申請が必要です。有効期限の2~3か月前を目途にJ-LISから送付される有効期限通知書でもお知らせします。

同梱されたマイナンバーカード交付申請書と、更新手続を案内するリーフレット(※外部リンク)をご確認の上、手続をしてください。更新にかかる手数料は無料です。

新しいカードの発行まで、通常1か月ほどかかりますので、お早めの申請をお願いします。

申請方法は、以下の4つです。

- スマートフォンで申請

- パソコンで申請

- 証明用写真機で申請(※撮影料金が必要)

- 郵便で申請

申請後、通常であれば1か月ほどで新しいカードの用意ができたことをお知らせするハガキ(交付通知書)が届きます。ハガキとお手元のマイナンバーカードを持って市区町村窓口にお越しいただき、新しいカードの交付を受けてください。

なお、市区町村によっては予約制となっている場合がありますのでホームページ等をご確認ください。予約の案内はハガキ(交付通知書)と共に封筒に同封して送付される場合もありますので、そちらをご確認ください。

●マイナンバーカード本体の更新手続を案内するリーフレットは、以下のリンクからもご覧いただけます。

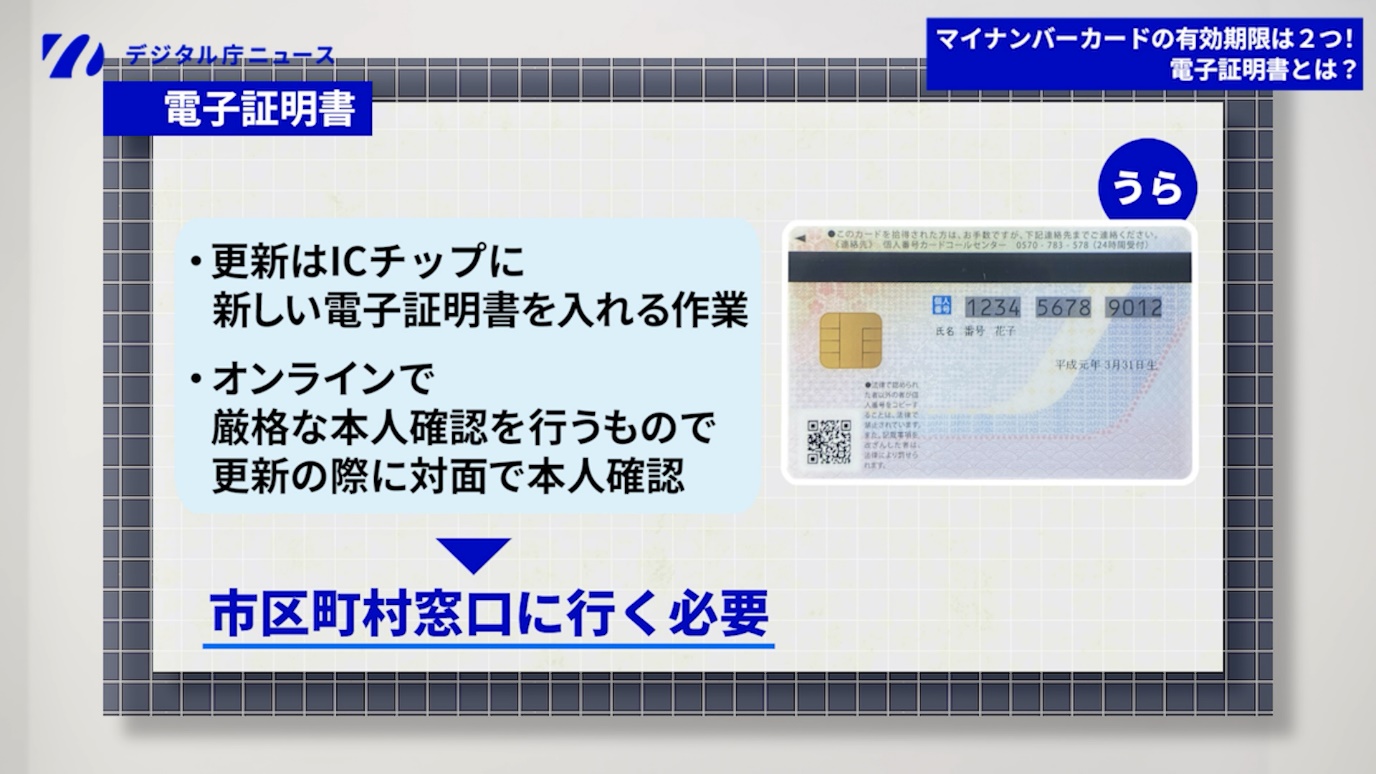

2-2.電子証明書の更新方法

更新の際は、お住まいの市区町村の窓口(または一部の市区町村では、市区町村が指定する郵便局の窓口)に、マイナンバーカードと有効期限通知書を持ってお越しください。こちらも更新にかかる手数料は無料 です。

なお、市区町村によっては予約制となっている場合がありますので、ホームページ等をご確認ください。

(電子証明書の更新の際は、市区町村窓口にお越しいただく必要があります)

窓口では、持参いただいたマイナンバーカードに新しい電子証明書を搭載 します。その際、カード交付時に設定した、以下の暗証番号が必要です。

- 署名用電子証明書(6~16桁の英数字)

- 利用者証明用電子証明書(4桁の数字)

(※) 暗証番号を控えた用紙等があれば、お持ちいただくとスムーズです。

(※) 暗証番号をお忘れの場合は、窓口やコンビニ等のキオスク端末で再設定ができますのでご安心ください。コンビニ等のキオスク端末での再設定については、以下のリンクをご確認ください。

●電子証明書の更新手続や必要な持ち物をご案内するリーフレットは、以下のリンクをご覧ください。

- 電子証明書の更新手続[PDF] |マイナンバーカード総合サイト(※外部リンク)

3. FAQ(よくある質問)

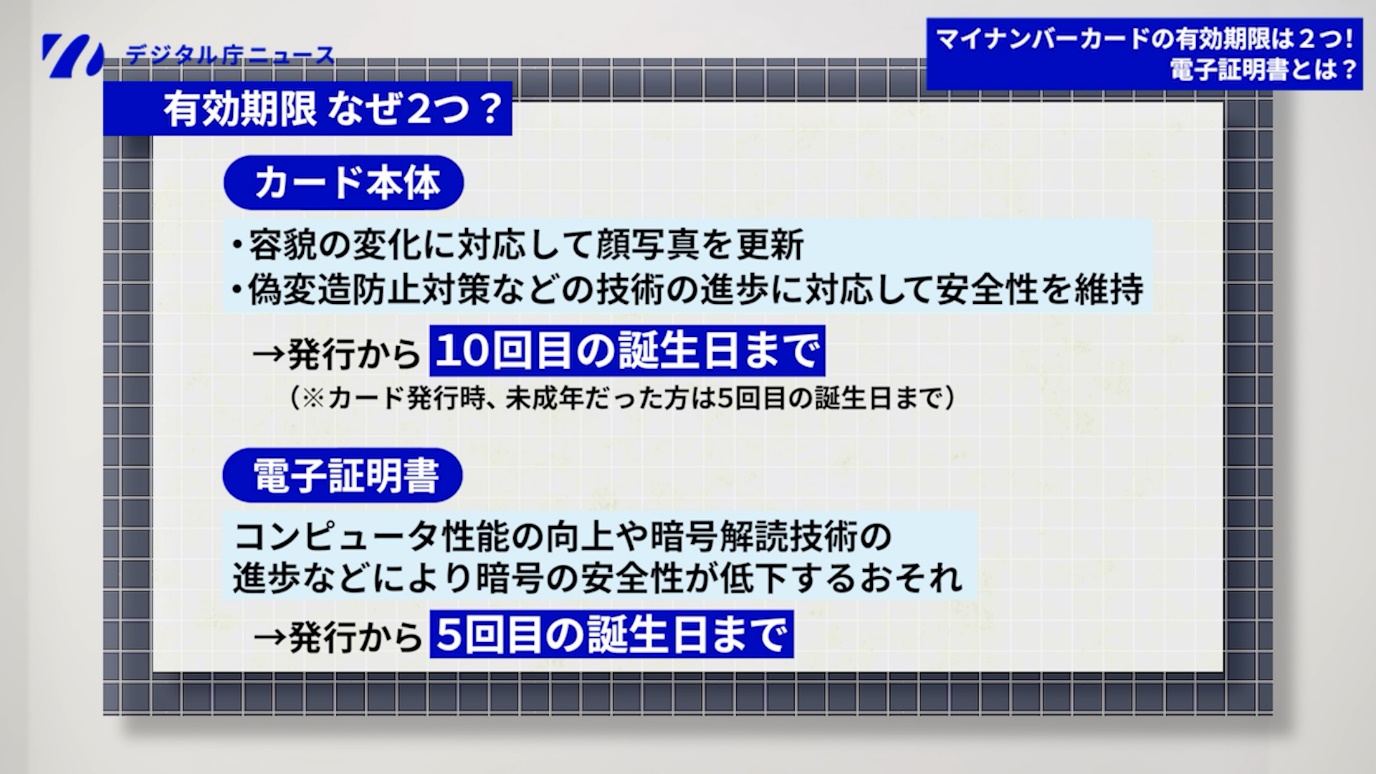

Q1.なぜマイナンバーカード本体と電子証明書で有効期限が異なるのでしょうか。

A1. 対面・オンラインを問わず、厳格な本人確認を安心・安全に行っていただくため、マイナンバーカード本体と電子証明書、それぞれに有効期限が設けられています。

(マイナンバーカード本体と電子証明書で有効期限が異なる理由)

カード本体は、容貌の変化に対応して顔写真を更新するため、また、カード券面の偽変造防止措置などの技術の進歩に対して安全性を維持するため、10年ごとの有効期限が設定されています。 なお、未成年の方は容貌の変化が大きいため、5年での更新をお願いしています。

電子証明書は、コンピューター性能の向上や暗証番号読解技術の進歩などにより、暗号の安全性が低下するおそれがあるため、5年ごとの有効期限が設定されています。

Q2.電子証明書は「オンラインで本人確認をするためのもの」とのことですが、具体的にどのように確認するのでしょうか。

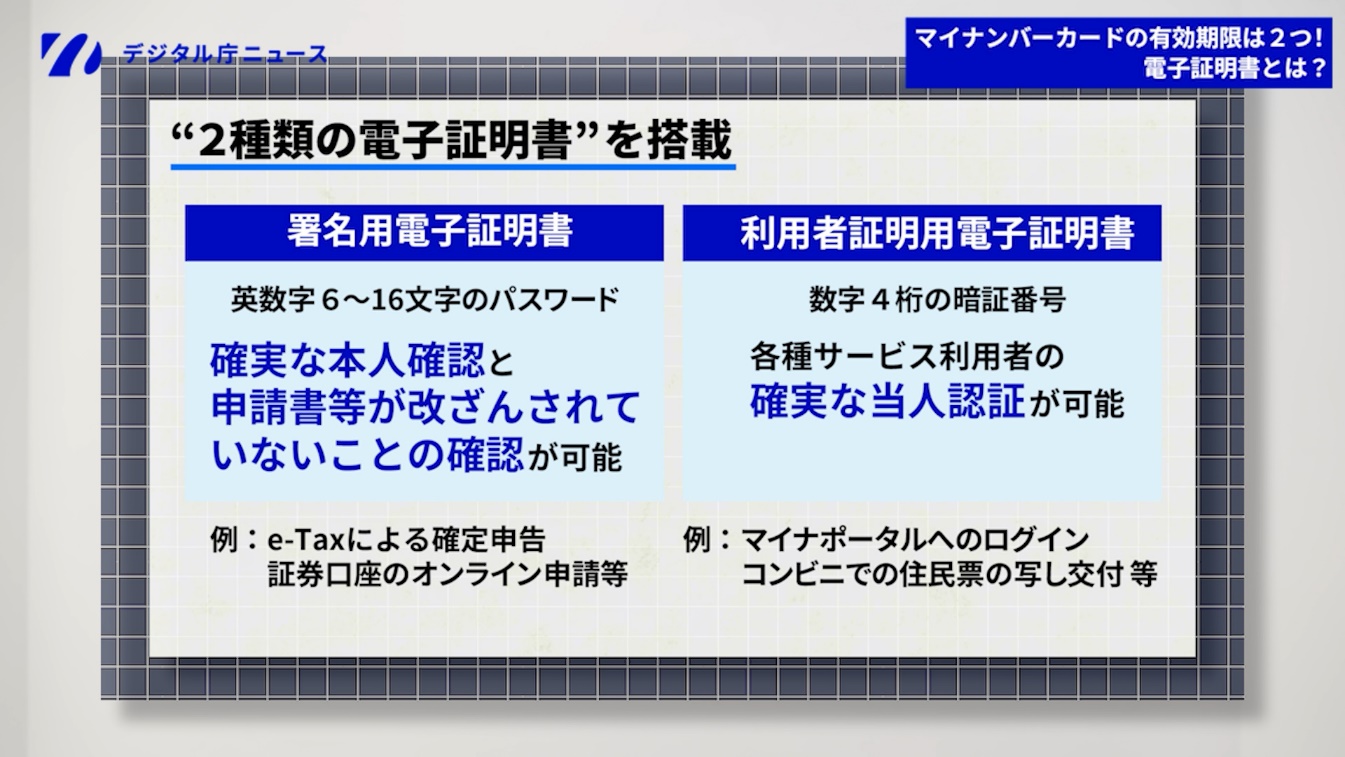

A2. 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものです。対面での本人確認を経て発行することとされております。マイナンバーカードには、2種類の電子証明書を搭載しています。

(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の違い)

1.署名用の電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用され、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

確定申告や証券口座の申込など、オンラインで申請などを行う際に用います。この仕組みによって、国税庁や証券会社などの相手方は、確実な本人確認と、申請書が改ざんされていないことを確認できます。

<利用シーン>

・電子申請(e-Tax等)

・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録

など

2.利用者証明用の電子証明書

インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用され、「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

マイナポータルへのログインやコンビニ交付サービスなど、利用者の認証が必要な際に用います。システム側は、確実な当人認証が可能になり、間違いなく本人に本人の情報を見せられる、あるいは本人の証明書を出すことができます。

<利用シーン>

・マイナ保険証の利用や登録

・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン

・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン

・コンビニ交付サービス利用

など

●電子証明書に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。

- 電子証明書とは何ですか?|マイナンバーカード総合サイト(※外部リンク)

- 公的個人認証サービスによる電子証明書|総務省(※外部リンク)

- 公的個人認証サービスによる電子証明書|よくある質問|総務省(※外部リンク)

Q3.ICチップには、持ち主のさまざまな情報が入っているのでしょうか。

A3. いいえ。カードに搭載されているICチップや電子証明書には、病歴や飲んでいる薬などの医療情報、金融機関の口座情報、税や年金に関する情報など、プライバシー性の高い情報は記録されていません。

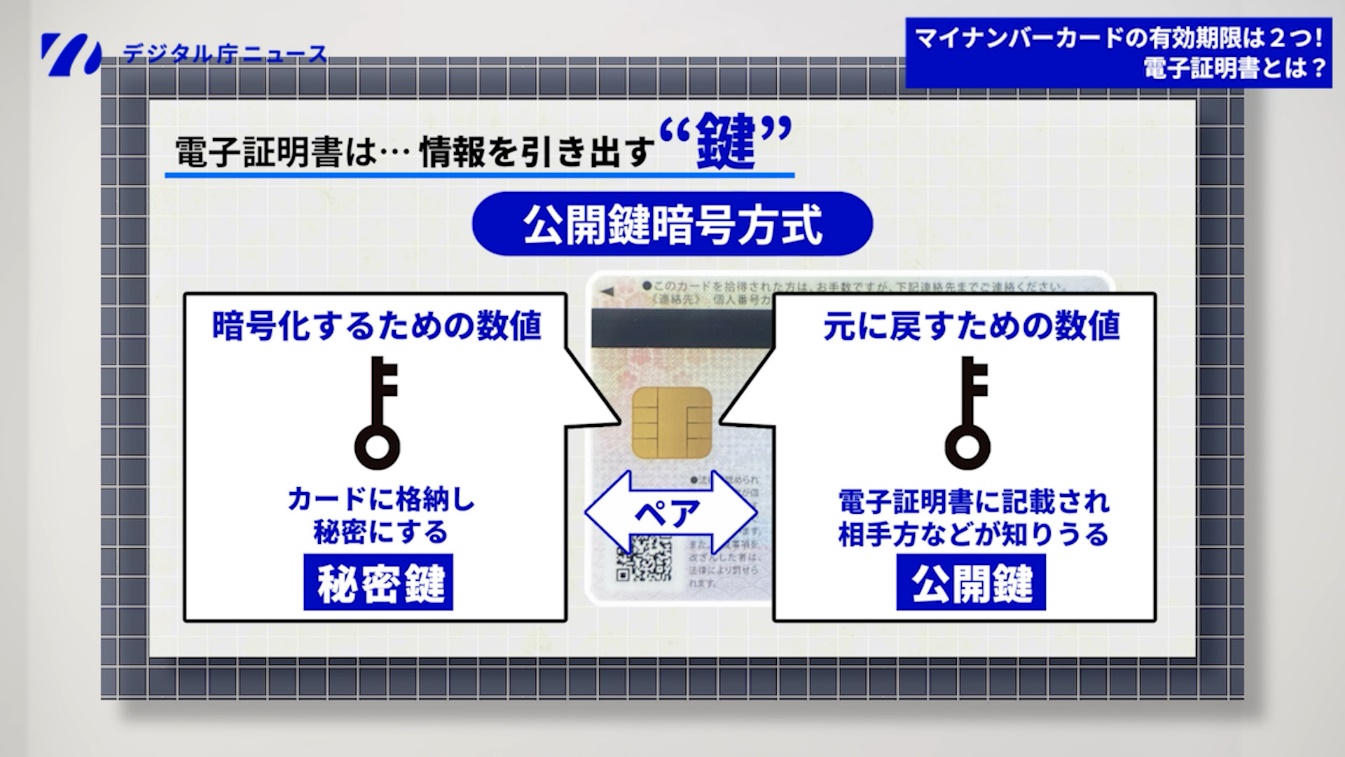

電子証明書は、あくまでも本人であることを確認し、各機関等が保有する情報を引き出す際の「鍵」に相当します。

ここでは、安全性を支える電子証明書の暗号技術と、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の仕組み、加えてマイナンバーカード本体のセキュリティ対策を解説します。

<電子証明書の暗号技術について>

電子証明書は、「公開鍵暗号方式」 と呼ばれる暗号技術を用いています。

(公開鍵暗号方式について)

電子証明書を用いる際は、まずデータを暗号化するための数値と、元に戻すための数値が、ペアとして生成されます。

このうち、暗号化するための数値がカードのICチップに格納され、元に戻すための数値は電子証明書に記載されます。

前者はカードに格納し、誰にも示さない秘密なので 「秘密鍵」 と呼び、後者は電子証明書に記載され相手方などが知りうるので 「公開鍵」 と呼びます。

以下に、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書、ぞれぞれの仕組みについて具体例をもとに紹介します。

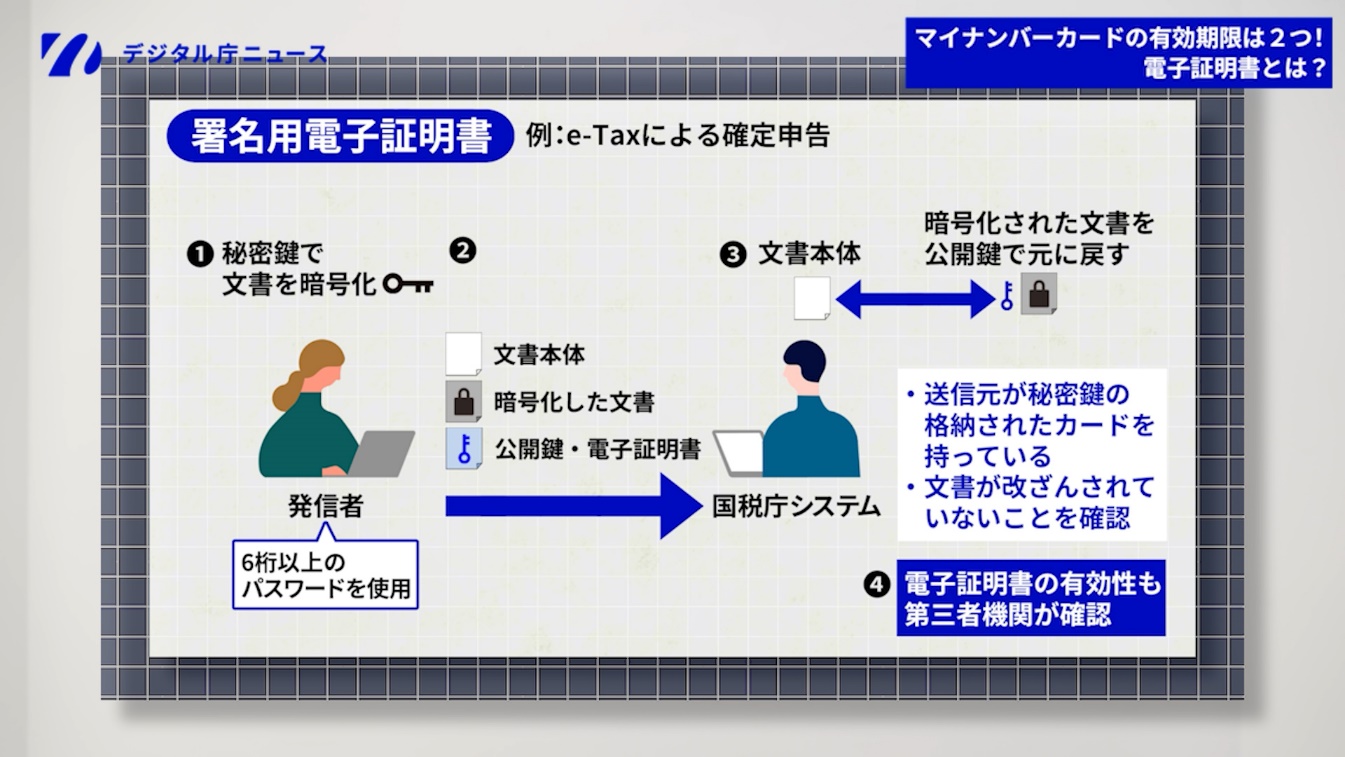

<署名用電子証明書(例:e-Taxによる確定申告)>

ここでは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)による確定申告を例に、署名用電子証明書の仕組みを図で紹介します。

(署名用電子証明書の仕組み)

(1) 発信者(確定申告をする人)は、カードの秘密鍵で、送信したい文書を暗号化します。

(2) 文書本体、暗号化した文書データ、電子証明書の3点を国税庁システムに送信します。

(3) 国税庁システム側は、電子証明書の公開鍵を使って、暗号化されたデータを元に戻し、文書本体と突合します。これが成功すれば、発信者が秘密鍵の格納されたカードを持っていることの確認[所持認証]と、文書が途中で改ざんされていないことを確認できます。

(4) また、発信者が利用する際には6桁以上の暗証番号の入力を必要とすることで、所持認証に加え、暗証番号を知っていること[知識認証]も確認できる仕組みになっています。 電子証明書の有効性も、信頼できる第三者機関によって確認されます。

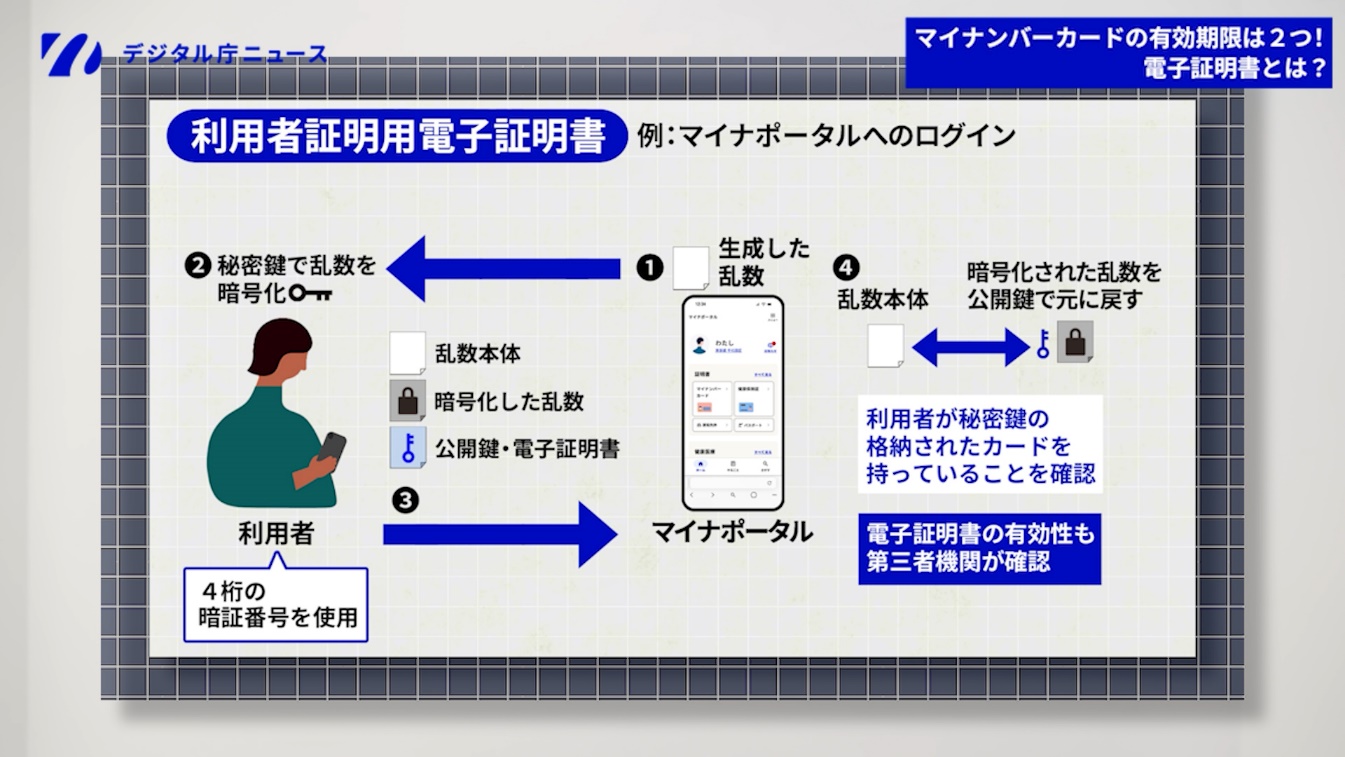

<利用者証明用電子証明書(例:マイナポータルへのログイン)>

ここではマイナポータルへのログイン時を例に、利用者証明用電子証明書の仕組みを紹介します。

(利用証明用電子証明書の仕組み)

(1) マイナポータルから、乱数(一定の数字の羅列)を生成し、利用者(マイナポータルにログインする人)に送信します。

(2) 利用者は、マイナポータルから受けた乱数を秘密鍵で暗号化します。その上で、乱数本体、暗号化した乱数データ、電子証明書の3つをマイナポータルに送り返します。

(3) マイナポータル側は電子証明書の公開鍵を用いて、暗号化されたデータを復号します。一緒に送り返されてきた乱数本体と一致すれば、利用者が電子証明書の公開鍵とペアになった秘密鍵を格納するカードを持っていることを確認[所持認証]できます。

(4) 利用者がマイナポータルにログインする際、4桁の暗証番号の入力を必要とすることで、所持認証に加えて暗証番号を知っているという知識認証もなされる仕組みとなっています。このように、所持認証と知識認証という二重の厳格な認証によって、確実な本人確認が可能です。電子証明書の有効性も、信頼できる第三者機関によって確認されます。

<マイナンバーカード本体のセキュリティ対策>

マイナンバーカード本体にもさまざまなセキュリティ対策がされています。カード本体には、顔写真の張り替えを困難にするシェーディング加工や、レーザー光による券面印字、見る角度によって2色に変化して見えるパールインキを用いるなど、券面の偽造を困難にする各種対策が施されています。

マイナンバーカードは安全で便利に、いろいろなサービスを利用できるように作られています。今後もマイナンバーカードを安心・安全に使っていただくために、有効期限を確認し、更新手続をお願いします。

●マイナンバーカードの安全性に関する情報は、デジタル庁noteの記事でも紹介しています。以下のリンクをご覧ください。

4. 動画解説:マイナンバーカードの有効期限は2つ!電子証明書とは?

本記事の内容は、以下の動画でもわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

●デジタル庁ニュースでは、マイナンバーカードやマイナポータルの利用に関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- マイナンバーとマイナンバーカード、マイナポータルについて

- マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

- 2025年8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)

- マイナンバーカードを利用し、コンビニで各種証明書を取得する方法

- マイナポータルで登録情報を確認・変更する方法(公金受取口座・健康保険証情報)

●デジタル庁ニュースでは、マイナンバーカードの利活用シーンを紹介する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 救急搬送時にも!もしもの時に役立つマイナンバーカード

- 正確な情報で患者を守る マイナ保険証

- 行政サービスをカード1枚で! 生活の様々な場面で使えるマイナンバーカード

- 職員、市民の負担を軽減!マイナンバーカードで実現する「オンライン市役所」

- 民間企業の導入拡大中!「本人確認機能」を活かしたマイナンバーカードの利活用

- 「簡単」「安心」に本人確認ができるデジタル認証アプリ

- 給付金の迅速かつ効率的な支給を実現する給付支援サービス

- マイナンバーカードでおもてなし!?Jリーグで実証実験

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。