3自治体のトップと事務局が語った、DXの現状と「国・地方デジタル共通基盤基本方針」の意義とは?

- 公開日:

人口減少が進み、自治体職員の減少がさらに進む今後、自治体におけるデジタル化がますます重要視されています。

内閣官房のデジタル行財政改革会議は、2024年6月18日に「デジタル行財政改革 取りまとめ2024」とあわせて、「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」を発表しました。

その内容や意義について、自治体でのDX(デジタルトランスフォーメーション)の現状を交えながら、デジタル行財政改革会議の小川 康則 事務局長代理、同会議の検討体制構築準備会合に参加した村岡 嗣政 山口県知事、中野 正康 愛知県一宮市長、松田 知己 秋田県美郷町長が語りました。

(小川 康則(おがわ・やすのり)デジタル行財政改革会議事務局長代理。1968年岐阜県生まれ。1991年自治省(現・総務省)入省。総務省大臣官房秘書課課長補佐、岡山県総務部長、総務省自治行政局行政課長、内閣府大臣官房審議官(経済財政運営、経済社会システム担当)などを経て、2023年10月内閣官房内閣審議官(デジタル行財政改革会議事務局次長)就任。2024年6月より現職)

システムの共通化で、漏れなく重複のない行政を目指す

デジタル行財政改革会議が発表した「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」の課題意識は、「急激な人口減少による担い手不足に対応するため、デジタル技術の活用による公共サービスの供給の効率化と利便性の向上が必要」ということです。

そのため、システムの共通化などによって国民・住民へのサービスを確保しながら、国・地方を通じてトータルコストが最小化された行政の実現を目指すこととしています。

小川 康則 デジタル行財政改革会議事務局 事務局長代理はこう話します。

「これまで自治体における業務の流れはバラバラでした。たとえば、小学校などでの欠席の連絡を見ても、電話で伝えるところもあれば携帯端末から入力しているところもあります。すると児童の転校や教員の異動のたびに混乱が生じる。

また、福祉相談の現場では、利用者の家庭状況が複数の相談窓口に分散していて必要な情報を共有できないという課題もありました。

従来の紙ベースの行政は、さまざまな場面で限界を迎えています。本方針の策定は、こうした地方の問題に国が積極的に関与すべきだという問題意識が出発点となっています」(小川 事務局長代理)

少子化によって働き手不足が深刻化する中、国と地方自治体はどのように連携してDXを進めていくのでしょうか。

小川 事務局長代理は、

「デジタル化なしには行政の質や水準は確保できませんし、自治体の将来像も描けないと考えます。

デジタル化は、国、政府、地方公共団体が同じ目線・歩調で進めることが重要です。国が基準を示し、お互いメリットのあるものはひとつのシステムに統合することで効率化が図れるのではないでしょうか。

統一が困難な分野についてはその区分け、見分けをていねいに行います。デジタル庁では、地方公共団体のDX推進を支援するための人員を含め、当面は1500人規模の体制を目安に、必要な支援体制を整えていくこととしています」

と展望を語ります。

国がつくった統一システムとして記憶に新しいのが、新型コロナウイルス感染症対策の「ワクチン接種記録システム(VRS)」です。

小川 事務局長代理は、

「ワクチンの接種記録は当初、各自治体が保健所単位に管理していましたが、住所とは異なる勤務先の自治体で接種したり、転居したりするケースなどで接種回数を把握できない事態が生じました。

そこで、国が共通のシステムを提供し、一元的に正確な記録を残すこととしました。漏れなく重複のない事務処理は思いのほか難しいものです。それをデジタルの力をいかし、システムを共通化することによって実現できると期待しています」

と語ります。

国と地方が一体となって、共通化をよいかたちで進めたい

(村岡 嗣政(むらおか・つぐまさ)山口県知事。1972年山口県宇部市生まれ。1996年自治省(現・総務省)入省。広島市財政局財政課長、高知県総務部財政課長、総務省自治財政局財政課理事官などを経て、2014年山口県知事に就任。2022年2月、3期目の再任を果たす。全国知事会デジタル社会推進本部長を兼任。(画像/山口県提供))

村岡 嗣政 山口県知事は、「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」について、国・地方の業務・サービスのあり方をデジタル時代に見合うよう大きく変革するもので、大きな意義を感じているといいます。

山口県は人口約128万人、人口減少が急速に進む中、地域の課題解決に向け、デジタルの積極的な活用を進めています。すでに、独自に進めているDXへの取り組みについて、村岡 山口県知事はこう語ります。

「山口県では『Y-BASE(ワイベース)』という県のデジタル推進拠点を設置し、中小企業などへ課題解決策を提案し、実装までをサポートしています。これまで約300件の課題を解決し、利用者の満足度は非常に高いものとなっています。

生成AIについても、この拠点でセキュリティの高い利用環境を整備し、県内での活用促進を図っています」

「同時に県庁においてもDXを進めています。『やまぐちワークスタイルシフト』として、デジタル技術を活用しながら業務を効率化し、ワーク・ライフ・バランスを推進する取り組みを行っており、この中で、私自身が若手職員と意見交換を行い、提案のあった個人のスマートフォンから業務端末にアクセスできる環境整備などもすぐに実現させました」(村岡 山口県知事)

(やまぐちDX推進拠点Y-BASE で交流する人たち。(画像/山口県提供))

「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」については、その内容を評価する一方で、運用にあたっては、工夫が必要になるといいます。

村岡 山口県知事は、

「基本方針は地方の意見や提案をしっかり受け止めていただいたと感じています。

まずは現在進めている20業務のシステムの標準化、ガバメントクラウドへの移行による、事務負担の軽減、費用削減効果など、地方が実感できる成果を示しながら新たな共通基盤の検討を進めていくことが必要」

と語ります。

共通化の対象となるシステムを検討するにあたっては、小規模な自治体が取り残されないことを重視する必要があるといいます。

「共通SaaSの整備や活用にあたっては財政支援が不可欠です。

また、自治体の規模によって状況は大きく異なるので、必要に応じて関係者を協議の場に加えて、意見をできるだけ広く反映させるなど、納得感を得られるように進めることが成功につながると考えます」(村岡 山口県知事)

国と自治体のシステム統一化については、「『書かないワンストップ窓口』のように、住民へのサービス向上が目に見えるかたちで行われるべき」と語る村岡 山口県知事。

さらに、「共通システムの導入で、現場が困っている場面で助かるということがわかれば、追い風が吹くようになります。国と地方が一体となり、共通化をよいかたちで進められるようにしていきたい」と続けます。

所管省庁に旗を振ってもらい、「タテ」の改革を!

(中野 正康(なかの・まさやす)愛知県一宮市長。1967年愛知県一宮市生まれ。1990年郵政省(現・総務省)入省。EU(欧州連合)外交官、総務省情報セキュリティ対策室長などを経て2015年一宮市長に就任。愛知県市長会会長や全国市長会副会長などを歴任し2023年2月に3期目の再任を果たす。(画像/一宮市提供))

「平成は市町村合併があったが、令和の時代、それと同じくらいDXは行政サービスの提供体制の整備を大きく変えるチャンスであり、変えなければならないのだろう」

と語るのは、中野 正康 愛知県一宮市長です。

人口約38万人の中核市である愛知県一宮市は、住民の身近な問題に寄り添ってデジタル行政を進めています。

中野 一宮市長は、

「デジタル化によって効果を実感しているのがマイナンバーカードを活用した証明書のコンビニ交付サービスです。

市庁舎内に導入した3台のうち、1台は総合案内サービスのコンシェルジュも配置しました。利用をためらう方へ積極的に案内して、使い方をお伝えしました。

住民票や所得証明、非課税証明などの発行を機械で利用する方が増えたことで、窓口の職員を1人、他部署に配置できました」

とDXの現状を語ります。

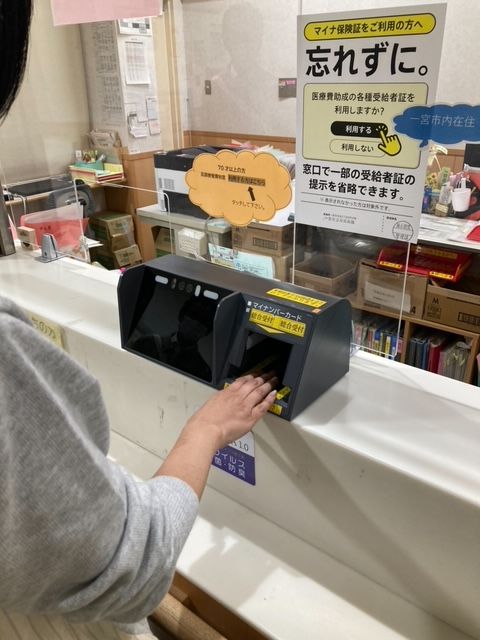

そのほか一宮市では、国や地方自治体の医療費助成などに関わる行政事務をマイナンバーカードで効率化することを目指す「Public Medical Hub(PMH)」も活用しています。

子どもの医療費無償化、ひとり親家庭の医療費無償化など、市独自の医療福祉の受給者証についてもマイナンバーカード一枚で医療機関・薬局などを受診できるように利便性の向上に努めています。

(医療業務をデジタル化するPMHによって、病院窓口でマイナンバーカードを活用する様子。(画像/一宮市提供))

市民生活のさまざまな現場に接している中野 一宮市長は、「まだまだDXは遅れていると感じています」と言います。

「たとえば、小中学校の体育館や公民館、公共のテニスコートなどを利用する際、昭和のころからやっていたように利用許可証を紙で提出したり、鍵を直接受け渡したりしています。こういう手続きをスマートフォンへのワンタイムパスワードの通知やデジタルキーを使えるようにできれば」(中野 一宮市長)

抜本的な改革の推進には、国のリードに期待しています。

中野 一宮市長は、

「現場で何が起きているか見据えながら、法制度の根幹を見直してもらうような覚悟が国にも必要です。今回の『国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針』でも、タテの改革を入れていただいていますから、ぜひ内閣官房、デジタル庁、総務省がリードして、文部科学省、厚生労働省などを巻き込んでやっていただけたら」

と期待を示します。

自治体独自の政策は、カスタマイズ化の検討が必要

(松田 知己(まつた・ともみ) 秋田県美郷町長。1963年秋田県仙北郡生まれ。1986年秋田県庁に入庁し、1995年からは秋田県農業試験場主任を務める。1996年仙南村助役に、2000年には同村長に就任。2004年11月、仙南村、六郷町、千畑町が対等合併し、美郷町が成立。初代美郷町長に就任し、現在に至る)

検討体制構築準備会合に参加した委員の中で小規模な自治体が、2004年に合併して誕生した人口約2万人の町、秋田県美郷町です。

松田 知己 美郷町長は、

「美郷町でも遅まきながらDXをスタートさせています。現在実施しているのはキャッシュレス決済、SNSを利用した町のさまざまな情報発信です。今年度中には『書かないワンストップ窓口』の導入や、公共施設などでのウェブ予約、各種電子申請の取り組みを導入予定です」

と、現在のDXの取り組みを解説します。

秋田県は、10年前から12の町村が共通のシステムを取り入れています。

松田 美郷町長は

「大きな目的は経費の削減です。現在、ガバメントクラウドの導入によって、41の県内共通業務システムのうち17業務を移行するわけですが、いかにコストパフォーマンスを効果的にしシステムの安定性を確保するか、その構築に苦労しています。こういった専門知識を持った人材の確保は今後の課題です」

と語ります。「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」について、システムの統一化においては、

「共通のものがあるがゆえに、自治体職員が要らないエネルギーを投下しなくてよい効率化が起き、それによって生まれる時間の活用の幅があると思う」

と語り、「メリットに期待している」といいます。

一方で、課題として「自治体独自の施策の展開とシステムのカスタマイズの問題は発生するだろう」との懸念もあるようですが、

「各自治体の取り組みの方向のバラバラ感が、より小さくなるのではないか。方針を定めたならば、省庁はヨコ方向でのシステム構築を意識しながら実践することが必要ではないでしょうか」

と期待を示しています。

問題意識を共有し、納得できる「対話の場」づくりを

各自治体トップによるDXの現状の披露や「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に対する発言を受けて、小川 事務局長代理はこう話します。

「協議会などの場を通じて、各自治体とは互いに共通の問題意識、課題認識、スケジュール感を共有し、納得したうえで対話を続けていきたいと思います。

聞きっぱなし、言いっぱなしの場ではなく、提案型の運用をすることで、理想的なかたちが見えてくるのではないでしょうか。

そのプロセスにおいては常に説明・議論・納得といった段階を踏むことを大切にしたいと考えています」(小川 事務局長代理)

規模もDXの現状もさまざまな地方自治体。利用者の立場に立ってデジタル化の恩恵を伝えさらに推進していけるように、「タテの改革、ヨコの改革」の再認識や意見のやり取りが続けられる「対話の場」こそが今後も必要とされています。

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル行財政改革会議|内閣官房ホームページ(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースでは、地方自治体におけるDXに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 平時と災害時に「くまもとアプリ」 熊本市が目指す365日の地域防災

- 4人の神戸市職員が語る「行政×データ利活用」のリアル

- 神戸市が実践した「収税業務改革×データ利活用」とは?

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 「業務改革のススメ」~北見市の事例~ 書かないワンストップ窓口

- 2人の窓口BPRアドバイザーが語る 窓口DXを成功に導く「窓口BPR」とは? 書かないワンストップ窓口

- 3自治体のトップと事務局が語った、DXの現状と「国・地方デジタル共通基盤基本方針」の意義とは?

- #自治体DXニュース

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。