伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 公開日:

2024年2月にサービスを開始した、静岡県の三市町(三島市・熱海市・函南町)で使えるアプリ「伊豆ファン倶楽部」。

加盟店の数はすでに100件を突破し、会員数も増え、会員向けサービスの提供も始まっています。盛り上がりの背景には、自治体の垣根を越えた横断的な「データ連携」がありました。

サービス開始までの経緯や現状、今後の展望などを取材しました。

(農林水産省の「ため池百選」に選ばれた静岡県三島市の中郷温水池越しに眺める富士山。市内各地で湧き水が見られ、美しい水辺の風景をつくり出しています)

増加傾向にある観光需要をいかに取り込むかが課題

少子高齢化や過疎化を背景に、縮小傾向にある地域経済やインフラ。これらは日本のさまざまな地域で聞かれる社会課題です。そんな中、地域振興の起爆剤として期待されるのが観光需要です。

2023年の訪日外国人旅行者数は2506万人以上で、新型コロナ禍前となる2019年の約8割(日本政府観光局調べ、以下同)に回復しています。

2024年3月の訪日外国人旅行者数は300万人を超え、多くの外国人旅行者が日本を訪れています。2023年の日本人国内旅行消費額は21兆9101億円と、過去最高だった2019年と比べても遜色ない水準となり、観光需要の高まりを示しています。

一方で、「来訪者数が思うように増えない」「一部の店舗や施設に人気が集中してしまう」といった悩みを抱える自治体は少なくありません。静岡県でも特に人気の高い伊豆エリアの玄関口に位置する三島市もその一つ。伊豆エリアへの通過点になってしまい、いかに足をとどめてもらうかが課題となっていました。

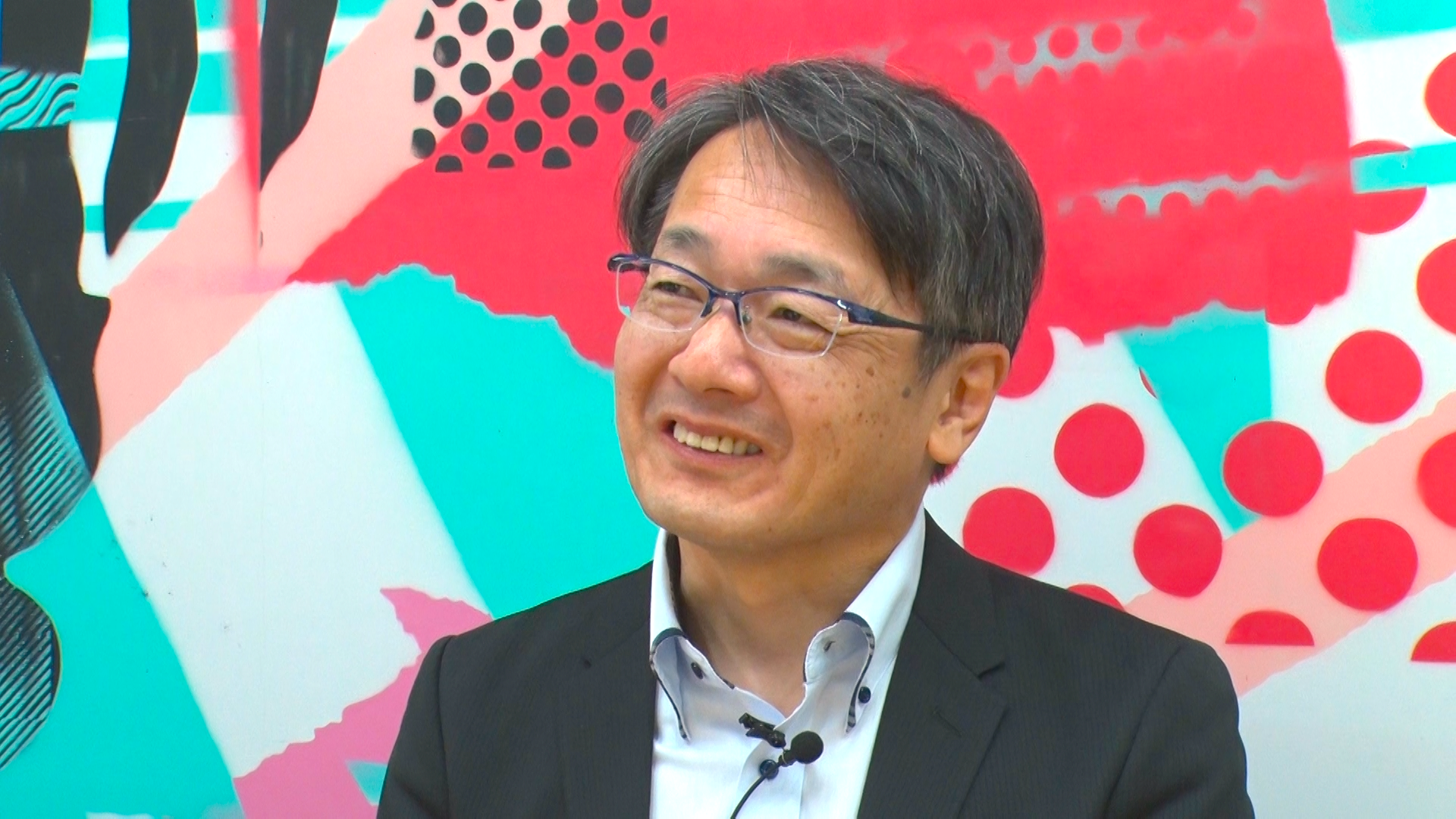

「観光客や来訪者のニーズに応じたサービス提供を、より加速していくのが必要だという認識もありました」

そう話すのは、三島市企画戦略部の岩崎 俊彦参事(デジタル戦略統括監)です。

そこで注目したのが「データ連携」でした。

(三島市 企画戦略部 参事(デジタル戦略統括監)の岩崎 俊彦氏)

匿名の行動データを集客に活用する「伊豆ファン倶楽部」

伊豆ファン倶楽部は、伊豆の魅力を再発見し、お得に楽しんでもらえる新しい会員サービスです。地元住民や観光客といった「伊豆ファン」の会員に対して、加盟飲食店の限定メニューなどと交換できるポイント付与やニーズに応じた案内を提供します。

一方、加盟店は、会員の行動や買い物などの履歴データを閲覧することで、サービス向上や集客など、観光振興につなげることが可能です。年代や居住地域ごとの訪問店舗・移動履歴といった、会員の匿名データの分析結果をクラウド上で確認できます。

(加盟店の「allez/fete三島醸造所」。店内の二次元コードをアプリで読み込むとポイントが付与されます)

もともと三島市には、データベースを活用した業務システムを職員が自己開発して情報政策を推進してきた風土があり、分野横断的なデータ連携や市民サービスへの活用を積極的に取り組んできました。

市役所内のさまざまな部署が保有するデータを紙からデジタルに移行するといった業務改善を進めるだけでなく、官民連携でデータ利活用による地域課題の解決、便利なまちづくりを推進するスマートシティを目指しています。

その取り組みの一環として今回、広域での伊豆ファン倶楽部の実現に向けた取り組みを始めました。

伊豆ファン倶楽部は、国の支援制度であるデジタル田園都市国家構想交付金(TYPE3)も活用し、2024年2月にサービスを開始。伊豆エリアの利用者の行動データを活用して、ファン(関係人口)の増加と地域活性化を図るという主旨に賛同した熱海市、函南町も巻き込み、3市町による広域連携での実施に至りました。

匿名の行動データがあれば、加盟店は効果的な集客施策を打つことができます。

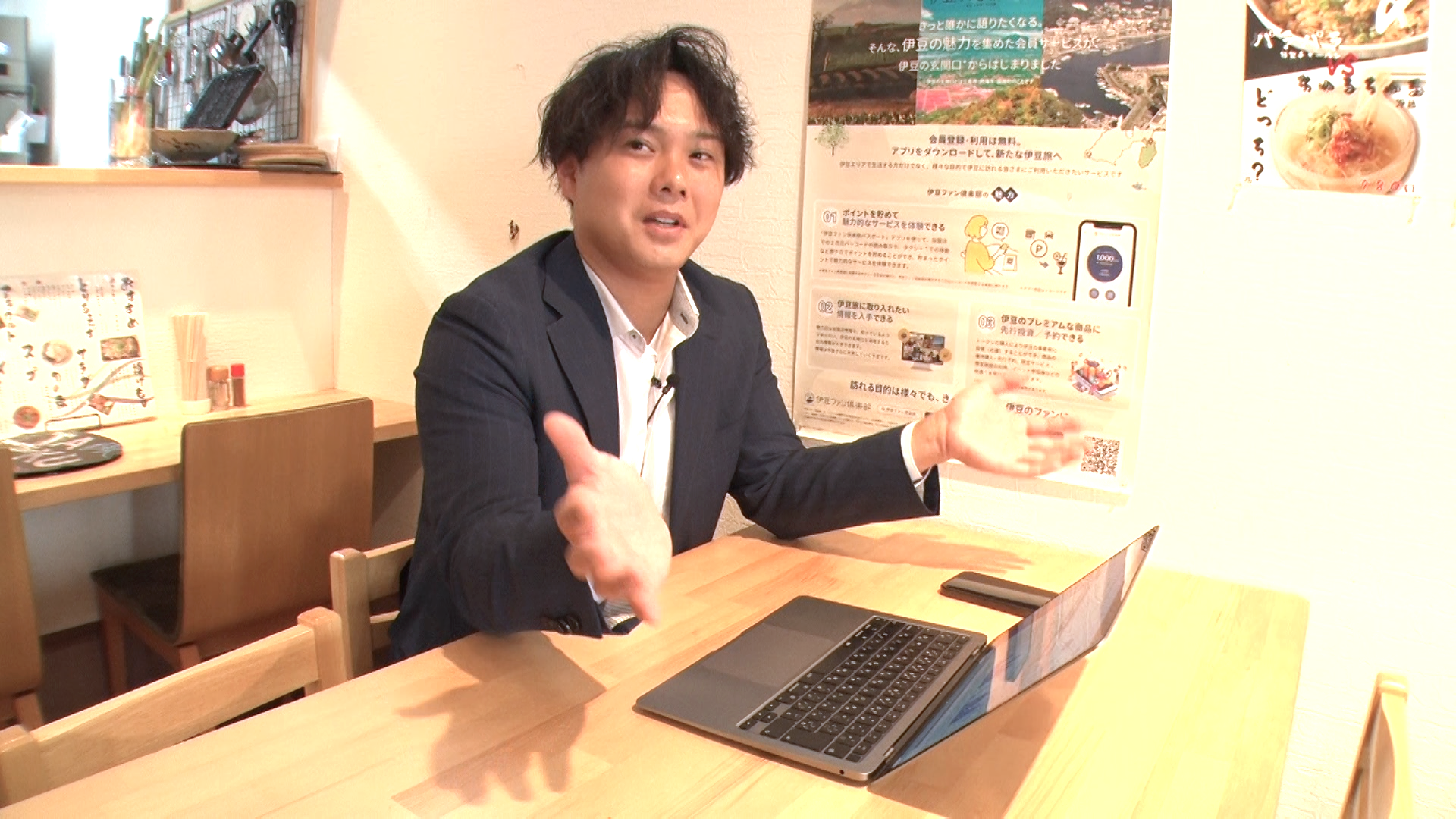

伊豆ファン倶楽部 運営センター企画部長の谷 壮史氏は、

「例えば、データから来訪者が多いことがわかった神奈川県内に絞って広告を展開したり、地域の人流データや購買履歴を新メニュー開発や価格決定に活かしたりといった使い方ができます。

加盟店は、情報誌に広告を出すよりも低コストで宣伝できるため、限定メニューの提供などの負担を超えるメリットも感じていらっしゃるようです」

と話します。

(伊豆ファン倶楽部 運営センター企画部長の谷 壮史氏)

(加盟店はwebで公開されているダッシュボードから各種データを見ることができます)

伊豆ファン倶楽部を活用すれば、有名な観光ルートや、一部の店舗・施設に集中してしまいがちな観光客の分散も期待できます。

三島市には日本最長となる長さ400mの人道吊橋「三島スカイウォーク」があります。ここに伊豆ファン倶楽部の二次元コードを設置することで、アプリを通じて近隣の加盟店に観光客を誘導するといった使い方も期待できるのです。

(絶景を楽しみに多くの観光客が訪れる歩行者専用吊橋「三島スカイウォーク」)

信頼関係の構築と口コミで広がった加盟店の輪

こうしたメリットはあるものの、まずは加盟店を増やさなければ利用する会員が増えず、肝心のデータも集まりません。三島市の職員や事務局のスタッフは、市中の事業者を何度も訪問しました。

谷氏はこう振り返ります。

「当初は色良い反応をいただけないことも多く、接触回数を多くして信頼していただくことを大切にしました。最近は、店舗から店舗に口コミで加盟の輪が広がっています」(谷氏)

伊豆ファン倶楽部加盟店の一つ、「居酒屋颯人」の店長、徳永 拓人氏は、「自分の店以外でも利用される方がいらっしゃるので、そこからどんどん派生して利用者さんが増えればと思って加盟しました」と参加の動機を語ります。

さらに、伊豆ファン倶楽部を活用したサービス開発や、加盟店同士の連携にも主体的に取り組み始めています。

「加盟店同士の横のつながりができ、情報交換ができるのも伊豆ファン倶楽部のメリットですね。

今後は、地図情報を紐付けたり、アプリ限定特典をつくったりするなど、会員データの活用だけに留まらない、店の方からのお客さんを呼び込む取り組みを仕掛けていきたいと考えています」(徳永氏)

すでに、アプリを通じて来店する新規客は増えつつあるそうです。

(三島広小路エリアにある「居酒屋 颯人」店長の徳永 拓人氏)

(居酒屋 颯人の店頭に貼られた、伊豆ファン倶楽部加盟店のステッカー)

データ連携の推進で地域がつながるという大きな収穫も

伊豆ファン倶楽部は今後、さらにデータを活用してもらうことで、売り上げの向上や地域振興に向けた加盟店の積極的なアクションや新たなアプローチを引き出せるのではと期待しています。

伊豆ファン倶楽部を通じた加盟店同士のネットワークが広がっていくことによっても、伊豆エリア自体が盛り上がっていくはずです。

「当初は運営センター主体で方針を決めていましたが、最近は加盟店同士でこの仕組みを使ってどう盛り上げていくかといった、具体的な動きが見えつつあります。そこは大変うれしいことですし、これから楽しみな部分でもあります」(谷氏)

岩崎参事は、

「今までは広報・商工・情報・観光といった部門ごとで他の自治体とつながっていましたが、伊豆ファン倶楽部という部門横断的な事業が始まったことで、行政全体でつながることができたのも大きな収穫です。伊豆ファン倶楽部としての実績を積み重ね、伊豆エリアのより多くの自治体に参加してもらいたいと考えています」

と今後の展望を語ります。

デジタル庁では、さまざまな自治体がデジタル化やデータ活用に取り組めるよう、優良事例を集めた「デジタル地方創生サービスカタログモデル、仕様書」(※外部リンク)の公開など、さまざまな支援を行っています。ぜひご利用ください。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースでは、「Well-Being指標」に関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 地域の魅力を引き出しつなぐ。キーワードは「データ」|デジタル田園都市国家構想

- 「Well-Being指標」がまちづくりの指針になる!

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル田園都市国家構想|デジタル庁(※外部リンク)

- 地域幸福度(Well-Being)|デジタル庁(※外部リンク)

- デジタル地方創生サービスカタログ(2024年冬版)(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。