4人の神戸市職員が語る「行政×データ利活用」のリアル

- 公開日:

職員が自らデータを分析、可視化し、共有できる仕組みを構築するなど、行政データの利活用に取り組む神戸市。

データ利活用を実践してきた神戸市 企画調整局の松尾 康弘氏、中川 雅也氏、石田 真智氏、平川 詩帆氏の4人がこれまでの取り組みを振り返り、実践したからこそ分かった「行政×データ利活用」のリアルを語りました。

ダッシュボードを使ってデータを庁内に共有

――まずは「神戸データラウンジ」について教えてください。

松尾氏 神戸市は庁内データ連携基盤を構築して、データの蓄積や可視化に取り組んでいます。基幹系データシステムからデータを抽出し、データを可視化して表示するダッシュボードを使って庁内に共有しています。このダッシュボードは、庁内のポータルサイト「神戸データラウンジ」で閲覧可能です。

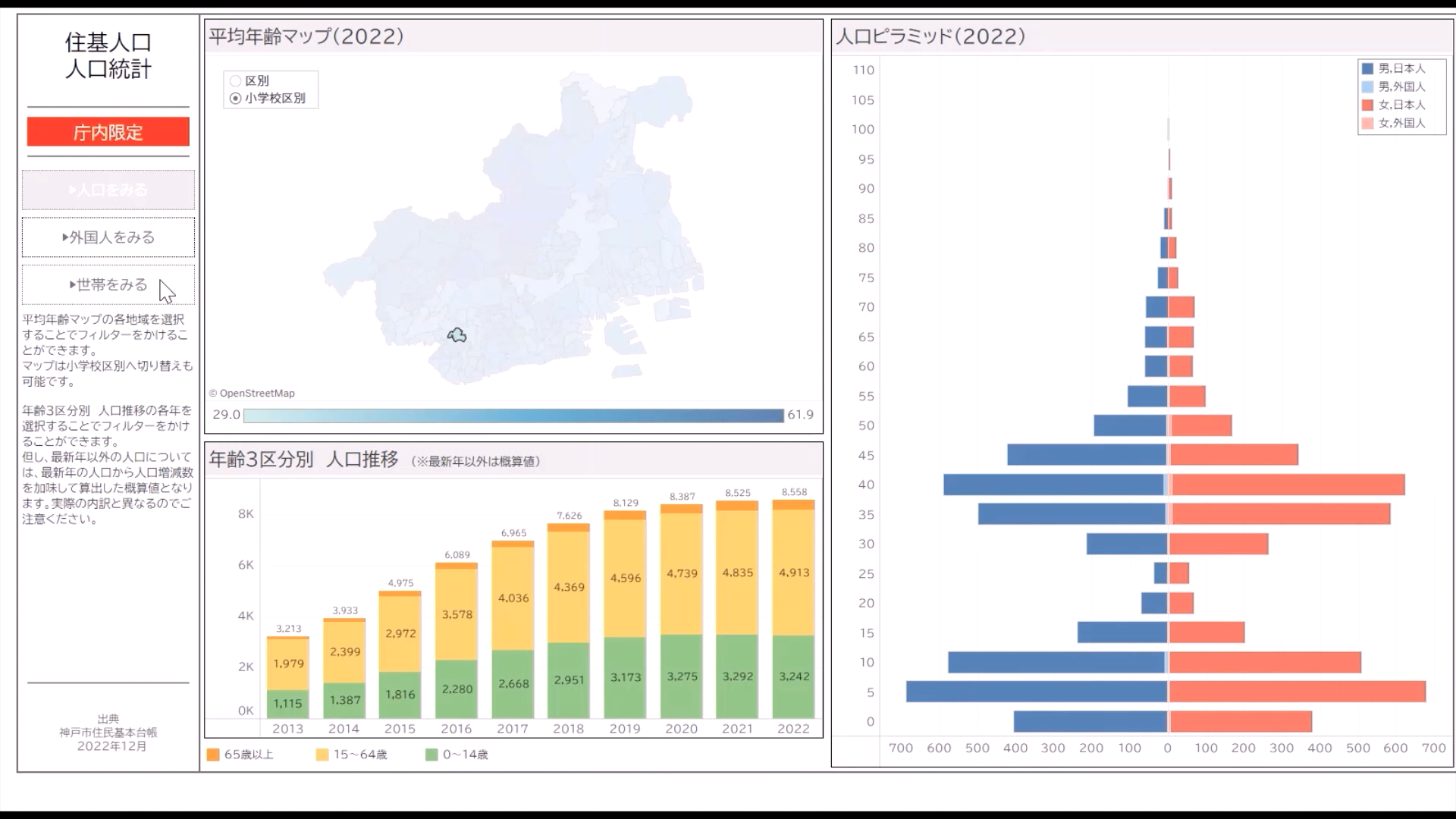

(「神戸データラウンジに掲載している「平均年齢マップ」「年齢3区分別 人口推移」「人口ピラミッド」。ダッシュボードを使ってデータを視覚的に表示しています)

こうした取り組み以前は、データを使って資料をつくることに時間がかかっていました。しかし、政策検討の初期段階からデータを活用して、収集から可視化までの時間を短縮し、職員全員が議論できるようになったことが大きな変化です。

(神戸市 企画調整局 政策課 松尾 康弘氏(左)、同課 中川 雅也氏(右))

保育所の需要予測などにもデータを利活用

――どのような市民サービスにデータを利活用しているのでしょうか?

松尾氏 例えば、保育所の最適配置を原課と一緒に分析したことがあります。各保育所ん利用家庭の「どこから通っているのか」「何km圏内から通っているのか」といったデータを可視化し、将来の人口推計と照らし合わせて「保育所の入所率がどう変化するか」という需要予測を行いました。

税に関するデータも活用しながら、「2歳の子どもがいるお母さんが働く割合」を調べて、データを元に時系列で調査しながら効果を見極めるなど、将来の需要を見据えた分析もしました。

石田氏 行政の所有データは多岐にわたり、市民の方がオンラインで申請したデータの正否を判定することもできます。従来は紙で申請されたものを職員が見て確認していましたが、この仕組みを活用することで、データを用いて自動で審査し、市民の方々に結果を迅速に通知するという業務改革も進めています。

(神戸市 企画調整局 デジタル戦略部 石田 真智氏(左)、同局 政策課 平川 詩帆氏(右))

内製化がもたらすのは実態に即した分析

――データ利活用を内製化する意義について教えてください。

石田氏 政策を考える立場の職員が自分でデータを扱うことで、実態に則した分析ができるという点です。研究者に分析を依頼することもありますが、職員からのフィードバックに対するレスポンスにタイムラグがあるケースもあります。

中川氏 データを分析、可視化する「BI(ビジネスインテリジェンス)ツール」の導入は、オープンデータの取り組みを進めるところから始まっています。当初はオープンデータを公開し、市民の方々、企業の方々に使っていただく目的でしたが、データだけ出してもなかなか理解してもらえず、BIツールで可視化していくことにしました。

可視化がデータ分析の第一歩となり、深掘りを続けるとデータの理解がどんどん深まり、業務の改善点が見えてくるので業務効率化につながります。

松尾氏 その後、神戸市のウェブサイトにもダッシュボードを埋め込んで発信するようにしました。非常に好評で、庁内で認知されるようになり加速度的に利用が広まっていきました。

人材育成をしないとデータ利活用が続かない

――データ利活用人材はどのように育成しているのでしょうか?

中川氏 データ利活用人材の育成に関しても、DIY、つまり自分たちで推進することを大事にしています。神戸市では教える側も職員が担っています。技術を身につけるとともに、技術を教えられる人を育てていかないと人材育成が続かず、データ利活用も続かないからです。

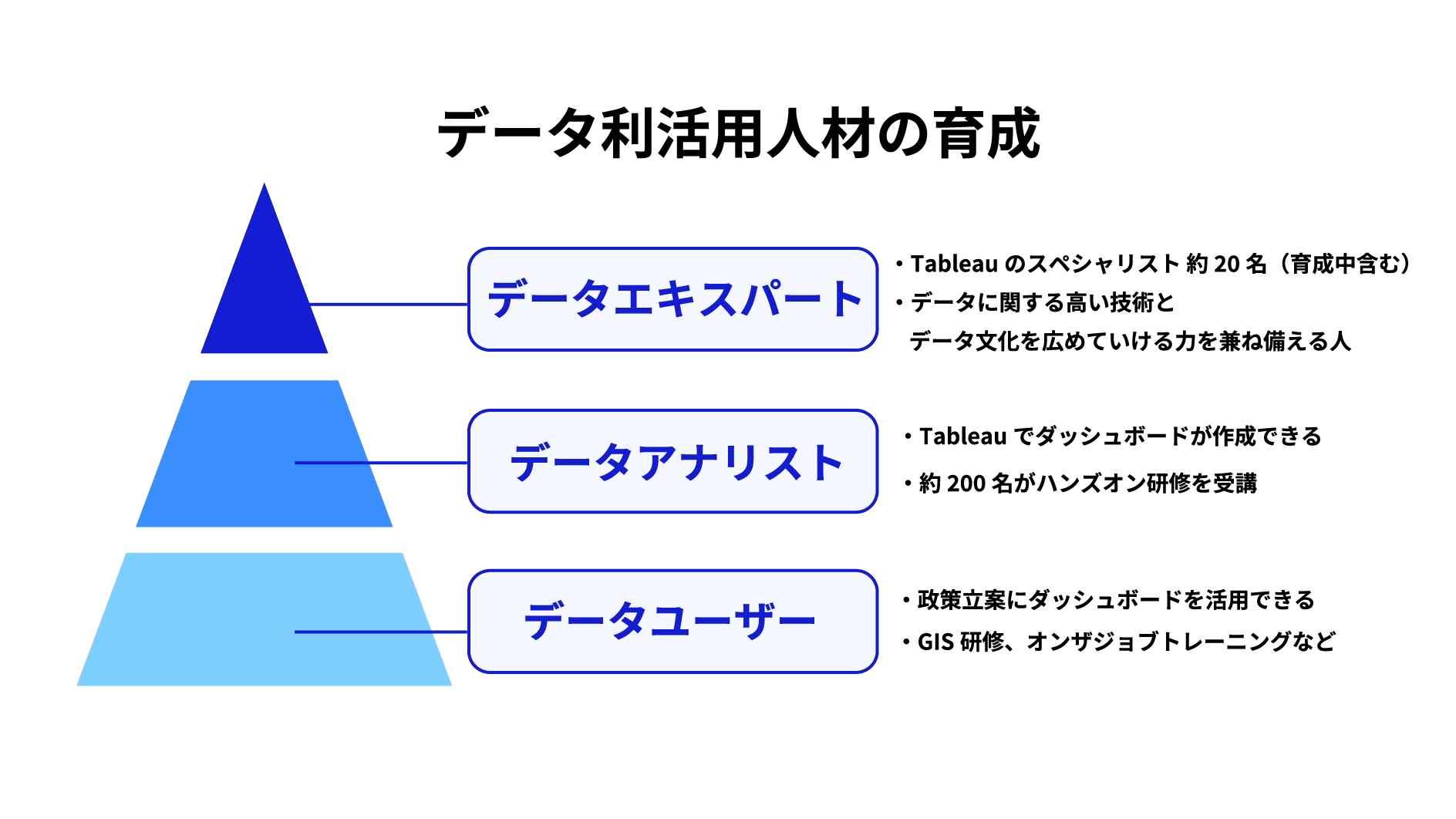

神戸市の育成プログラムは、「データエキスパート」「データアナリスト」「データユーザー」の3つをデータ利活用人材として定義しています。一番上のデータエキスパートは技術を持っているだけでなく、技術あるいはデータ利活用の文化を広めていける人材です。

(神戸市におけるデータ利活用人材育成の3ステップ。段階を追うごとに、庁内でのデータ文化を広めていける人材となれるような育成を目指しています)

松尾氏 局内のデジタル戦略部にはDX人材育成制度があり、その1期生が石田です。

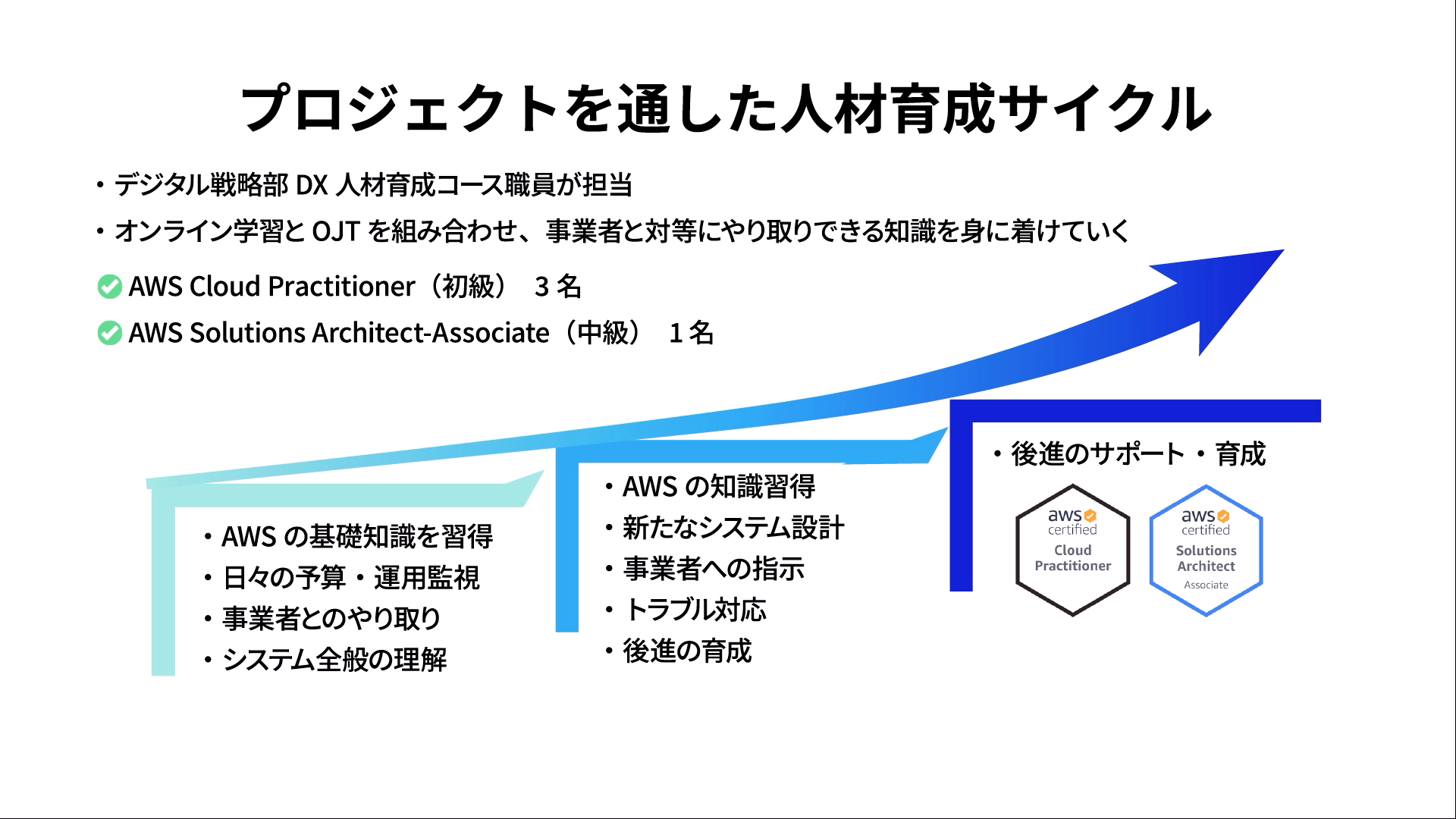

石田氏 システムやデータに関する業務に就きたい一般事務職員から希望者を募って毎年2名を配属する制度です。私もシステムやデータに関するバックグラウンドはありませんでしたが、専門的なプロジェクトにアサインされるなど、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング/実地研修)で学ばせてもらいました。

(神戸市におけるDX人材育成の制度概要。オンライン学習のほか、OJTを通して実践的な知識を身に着けていく構造になっています)

――これからデータ利活用に取り組む自治体へアドバイスがあればお聞かせください。

平川氏 「まずは、やってみる!」という姿勢が大事だと思います。データというとハードルが高いと思われがちですが、実際に取り組んでみるととてもおもしろいし、便利なことも多くあります。

中川氏 BIツールのいいところは、いろんなことをどんどん試して失敗できるという点です。失敗を積み重ねて、やっと少しの成功がつかめるものだと思います。

石田氏 データ利活用を庁内のほかの職員に見てもらってフィードバックをもらうことで、さらに利用価値を広げやすくなると思います。

松尾氏 最初は自分一人で始めたこの取り組みですが、さまざまな事業者とのPoC(実証実験)の場を利用したり、クラウドを使って実験を繰り返したり、サンプルをつくって幹部に提案したりすることで、周囲の理解を得ながらプロジェクトとして成長してきました。

小さく始めて失敗を繰り返しながら大きく育てていく。このプロセスが重要だと思います。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースでは、地方自治体におけるDXに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 神戸市が実践した「収税業務改革×データ利活用」とは?

- 平時と災害時に「くまもとアプリ」 熊本市が目指す365日の地域防災

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 「業務改革のススメ」~北見市の事例~ 書かないワンストップ窓口

- 2人の窓口BPRアドバイザーが語る 窓口DXを成功に導く「窓口BPR」とは? 書かないワンストップ窓口

- 3自治体のトップと事務局が語った、DXの現状と「国・地方デジタル共通基盤基本方針」の意義とは?

- #自治体DXニュース

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。