市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 公開日:

人々の心豊かな暮らしの実現のためには、「暮らしやすさ」と「幸福感(Well-Being)」の向上が重要です。

個々人が感じる幸福は主観的な要素も多く、他者と共有しにくいため、いかに指標化するかがこれまで課題となってきました。

そんな「幸福度」を、主観指標と客観指標をもとに数値化したものが「Well-Being指標」です。今回は、「まちづくりに役立てる」という観点を中心に、Well-Being指標について解説していきます。

福島県会津若松市のシンボルである鶴ヶ城。かつて城下町として栄えた会津若松は、Well-Being指標を用いたまちづくりに取り組んでいます。

地方創生の鍵、地域の「幸福度」を可視化する

「地域の豊かさをそのままに、都市と同じ又は違った利便性と魅力を備えた、魅力溢れる新たな地域づくり」を掲げ、地方創生の深化と進化を目指す「デジタル田園都市国家構想」

そのなかに、「心豊かな暮らし=Well-Being」の追求が織り込まれています。地方創生の重要な鍵が、幸福度(Well-Being)の向上にあるというわけです。

この地域の幸福度のものさしが、Well-Being指標です。Well-Being指標は、市民の「幸福感(Well-Being)」と「暮らしやすさ」を数値化・可視化したものです。

ただし、自治体間の比較を目的とした指標ではありません。

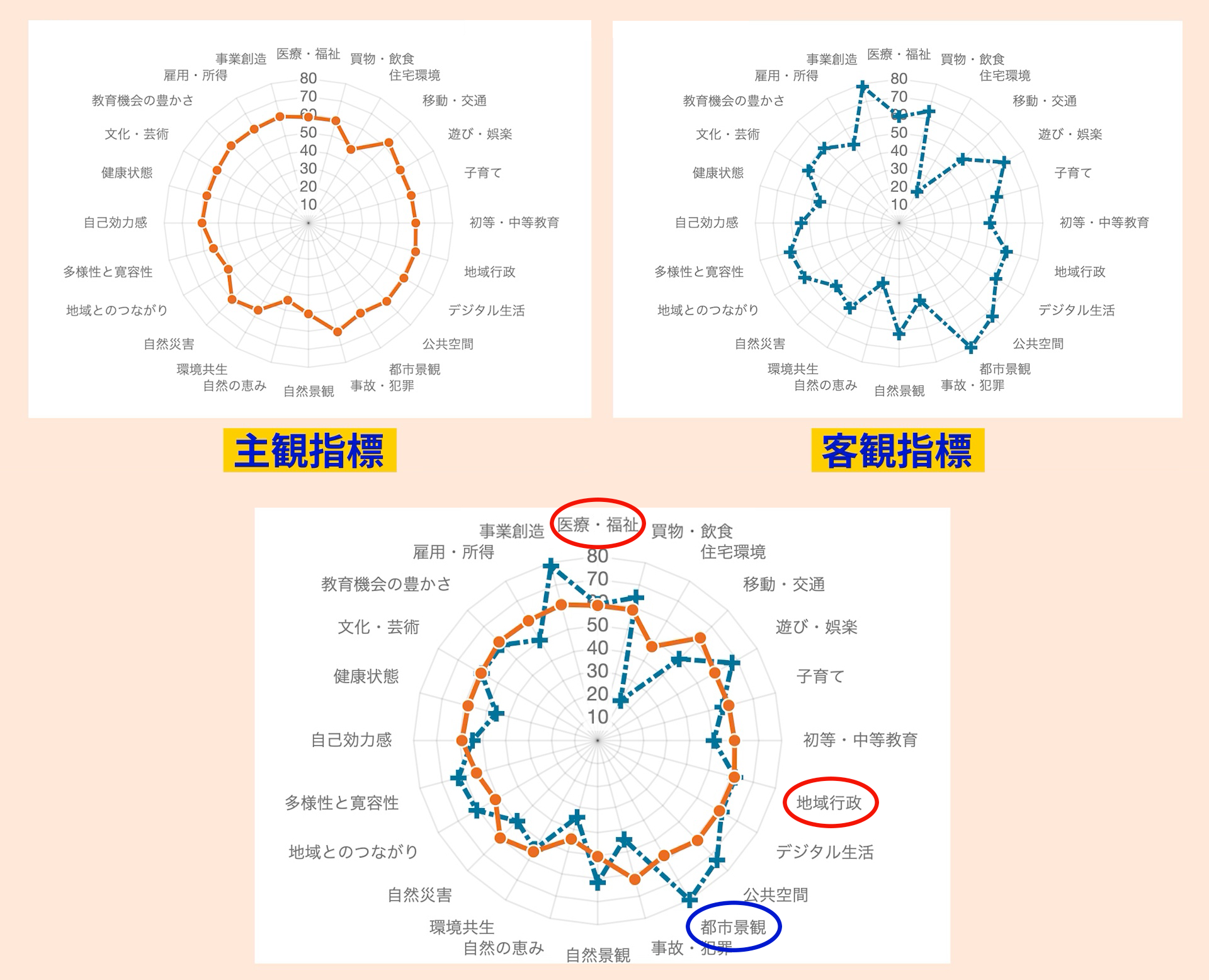

Well-Being指標では、住民へのアンケート結果をもとにした「主観指標」が市民の「幸福感(Well-Being)」を表し、各種オープンデータなどをもとにした「客観指標」が「暮らしやすさ」を表しています。Well-Being指標の計測結果はレーダーチャートの形で表示されるので、それぞれのまちの多様な特性視覚的に把握できます。

表示する数値の最小値は20、最大値は80に設定されており、数値が高いほど幸福度の観点から好ましい状況にあることを示します。

上図は、ある自治体のWell-Being指標を示すレーダーチャートです。

左上が「主観指標」、右上が「客観指標」、下は2つを重ね合わせたものです。

この自治体では、「医療・福祉」や「地域行政」の項目が主観指標、客観指標ともに60前後で同程度であるのに対し、「都市景観」は主観指標が客観指標より20ポイント低いという結果が出ています。

「都市景観」に関しては、各種データから見える自治体側の充実度に比べ、住民が感じている幸福度は低い状態にあることがわかります。「都市景観」に係る地域の現状や実態を、住民に広く周知し理解してもらうという課題も見えてきます。

Well-Being指標の開発・導入の目的は大きく6つあり、そのなかに、「スマートシティ・まちづくりにおける『人間中心主義』を明確化」や「『暮らしやすさ』と『幸福感(Well-Being)』を市民の視点から数値化・可視化」、さらに「データに基づく政策づくりやより政策効果の高い歳出への転換に活用し、まちづくりに役立てる」などがあります。

Well-Being指標をまちづくりの共通指標として広く活用することで、さまざまな関係者が共通目標に向けて協力することが可能になります。

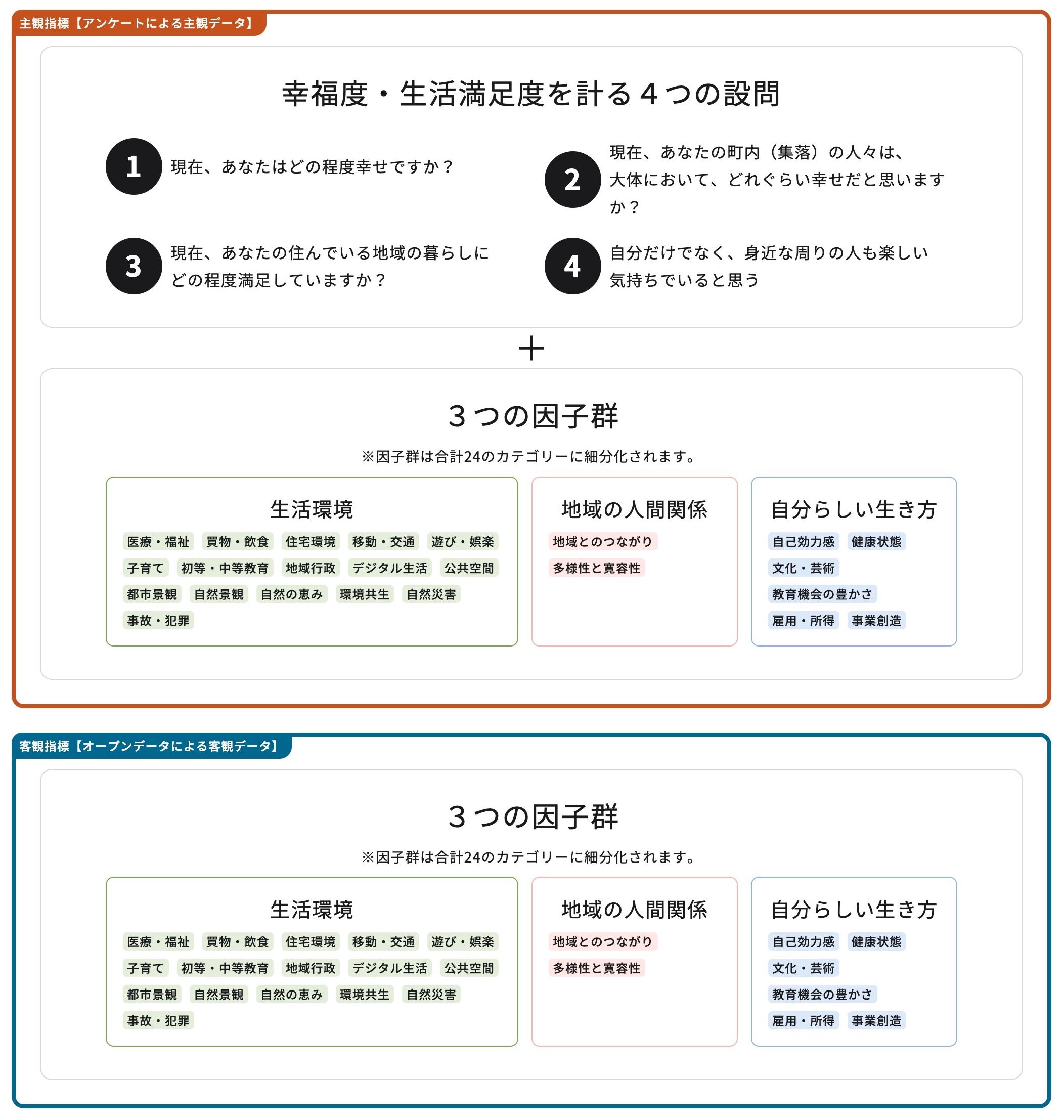

Well-Being指標は、地域における幸福度・生活満足度を計る4つの設問と、3つの因子群(生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方)をもとに算出されます。

導入にあたっては、基本的なデータやアンケート調査票など、指標の分析に必要となる基本的なツールをデジタル庁が提供しています。

主観・客観両方のデータの俯瞰や、他の自治体との比較によりまちの特徴を把握したあと、3つの因子群を構成する24の因子の中から、幸福感向上のために注目すべき因子を特定していきます。

会津若松市に学ぶ、Well-Being指標の読み解き方と活用法

福島県の会津若松市は、2023年にWell-Being指標を導入し、まちづくりに役立てています。

会津若松市 スマートシティ推進室の高橋 俊貴氏は、「Well-Being指標を使えばカテゴリーごとに、本市の個性や特色、強み・弱みだけでなく、市民の実感や評価なども数値で把握できます」とWell-Being指標導入の背景を語ります。

「指標の各カテゴリーは、市民の幸福度や生活満足度などと一定の相関関係にあります。数値の測定や事業の検証などを行うことで、市民が幸福感や生活満足度などを実感でき、『暮らし続けたい』と思えるようなまちづくりにつながることを期待しています」(高橋氏)

(会津若松市 スマートシティ推進室の高橋 俊貴氏)

会津若松市では、1995年の13万7000人をピークに人口減少傾向が続いており、近年は毎年1000人以上のペースで減少しています。なかでも、魅力的な就労先がないなどの理由から、若年層の流出が顕著でした。

そこで2013年から、魅力的な働く場の創出、生活の利便性向上などを通じて住み続けられるまちづくりを目的に、さまざまな分野でデジタル技術を使う「スマートシティ会津若松」推進しています。

将来に向けて持続力と回復力のある力強い地域社会と、安心して快適に暮らすことのできるまちづくりを進めるため、健康や福祉、防災、地域経済、エネルギーなど、あらゆる分野でICTや環境技術などを活用した取り組みを推進してきました。

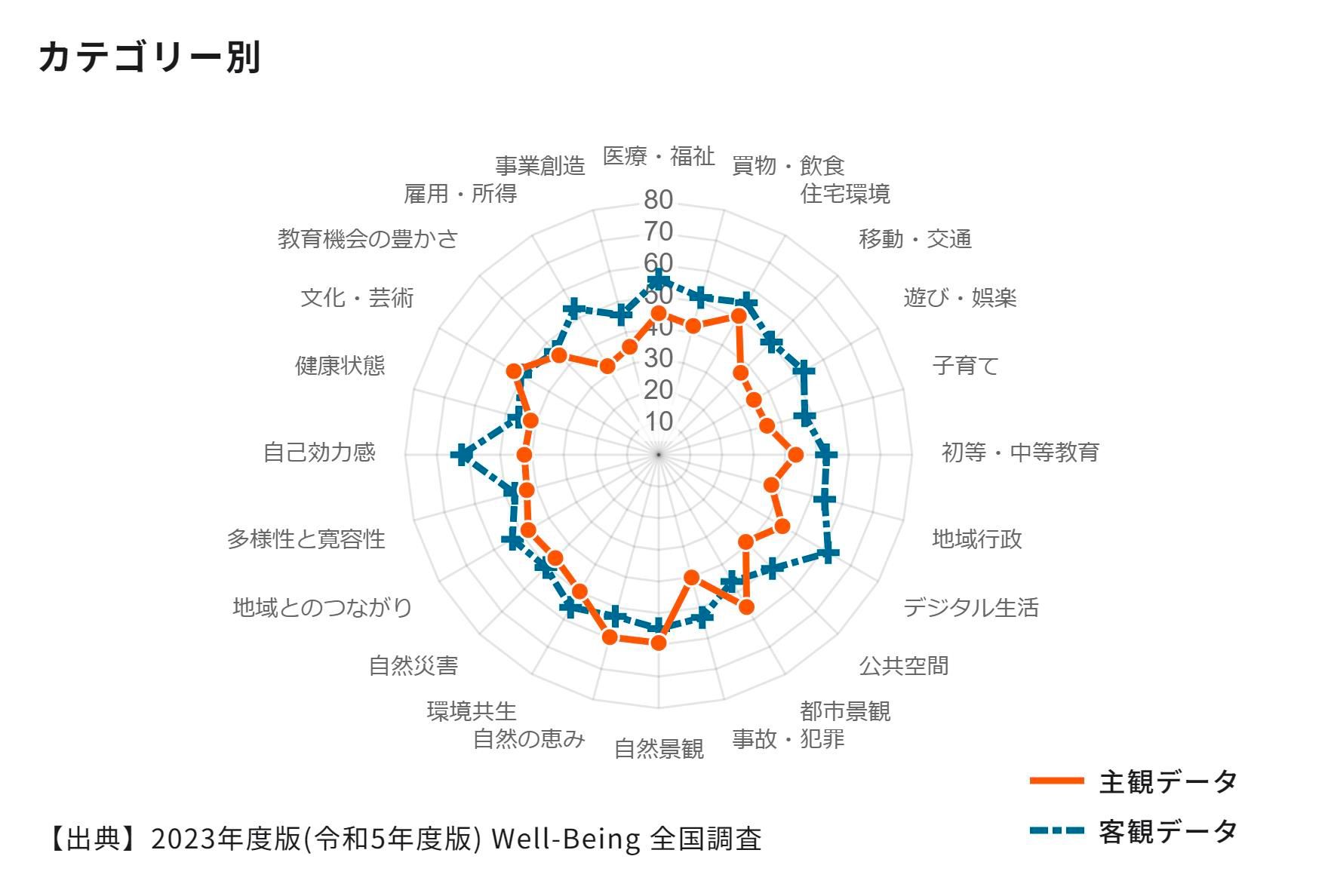

こうした背景もあり、会津若松市の2023年度におけるWell-Being指標の「デジタル生活」は60ポイント、先進的な取り組みをする企業の進出が続いていることもあって、「雇用・所得」は50ポイントを超えています。

ただし主観指標をみるとそれぞれ、客観指標を20ポイントほど下回っており、乖離が見られる状況です。実施している事業に対して、市民の実感や評価が伴っていない可能性があると解釈できるわけです。

一方で、「自然景観」「自然の恵み」「文化・芸術」については主観指標が客観指標を上回っており、市民が定の評価をしているという解釈を導くことができます。

(会津若松市のWell-Being指標を示すレーダーチャート)

たとえば2種類のレーダーチャートの乖離が大きい「雇用・所得」「デジタル生活」に着目すると、地域の課題が見えてきます。

こうしたWell-Being指標の傾向も踏まえて、会津若松市では職員や市民を巻き込んだワークショップを複数回実施しています。

まずは指標の計測結果を俯瞰しながら現状を理解してもらい、暮らしやすさやWell-Beingを左右する要因を探りながら、課題解決に向けた政策や提案に落とし込んでいくものです。

2024年2月には、一般社団法人AiCTコンソーシアムと協力し、「スマートシティ・生成AI体験ワークショップ」を開催。市の現状や強み・弱みなどを俯瞰した上で、生成AIを体験しながら課題の解決策などを議論しました。

「Well-Being指標をきっかけに、市民とまちづくり関係者が直接アイデアを出し合うことで、現場の声も参考に今後、さまざまな領域でのサービス創出・拡大・改善に活かせればと期待しています」(高橋氏)

(会津若松市が2024年2月に実施したワークショップの様子。Well-Being指標の分析資料などをもとに、地域の幸福を実現するシナリオについて、まちづくり関係者や市民が意見を交わしました)

今後の方向性を、高橋氏はこう話します。

「会津若松市の『第3期 会津若松市 まち・ひと・しごと創生総合戦略』では、KPI に加え、事業効果の検証を行うツールとしてWell-Being指標を位置付け、活用していくこととしています。

これまで、KPIを活用し個別の事業の進捗度合を評価することは可能でしたが、まちづくり全体を俯瞰した評価は難しい状況でした。Well-Being指標はまちづくり全体を俯瞰できるものであり、目指したい将来像を地域で共有しやすくなると考えています。

Well-Being指標が市民の社会参加・対話のきっかけになり、市民の自己効力感や政策への納得感につながることを期待していますし、それに向けたアプローチも増やしていければと思います」(高橋氏)

Well-Being指標をもとに、あなたの町の「幸福」を考えよう

会津若松市のように、これからのまちづくりに向けた活用など広がりを見せているWell-Being指標。

デジタル庁は、Webサイトで、Well-Being指標のダッシュボードページを公開しています。各自治体のカテゴリー別のレーダーチャートを閲覧でき、年代や性別などによるデータの絞り込みも可能となっています。

ただし、調査サンプル数がそう多くないケースもありますので、より正確なデータを出したい場合は自治体で実施した個別調査の結果をご提出いただき、データに反映させることも可能です。

(Well-Being指標ダッシュボードページから、誰でも簡単に各自治体のデータを見ることができます)

ぜひ、あなたの町でも指標を活用したワークショップを開催してみてください。Well-Being指標をまちづくりの“共通言語”とすることで 地域が目指したい姿がより具体的になり、 住民や事業者など、さまざまな関係者の協力を引き出すことの可能性が高まるはずです。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースでは、「Well-Being指標」に関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 地域の魅力を引き出しつなぐ。キーワードは「データ」|デジタル田園都市国家構想

- 「Well-Being指標」がまちづくりの指針になる!

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル田園都市国家構想|デジタル庁(※外部リンク)

- 地域幸福度(Well-Being)|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。