神戸市が実践した「収税業務改革×データ利活用」とは?

- 公開日:

データ分析やダッシュボード作成など、デジタルプラットフォームの導入とデータ利活用人材の育成に力を入れる神戸市。

データ利活用の取り組みの一例として、収税課における業務改革について、神戸市 企画調整局の松尾 康弘氏、中川 雅也氏、石田 真智氏、平川 詩帆氏の4人が語りました。

収税課の業務改革に貢献したデータの可視化

――データ利活用の対象に収税課を選んだ理由を教えてください。

松尾氏 石田が「以前所属していた収税課であれば、業務改革にも使えるのでは」と提案してくれたのがきっかけです。

石田氏 収税課では、1人の担当者が大量の案件を抱えてしまっていることを実体験として知っていました。一方、収税業務は同一システムで行っているため、職員の業務がすべてデータとしてシステムに蓄積されています。つまり、現状を「見える化」するだけで業務の優先順位をつけることができ、効率化につながるのではという考えがありました。

平川氏 私自身が収税課に所属して3年目の時に、ICT(情報通信技術)推進チームが立ち上がり、そこに参加しました。毎月作成する資料などを可視化して管理職が担当者の進捗状況を把握するなど、当時の政策課にサポートしてもらいながら完成させていきました。

結果、以前は数字でしか見ることができなかった資料がグラフになったことで、業務の進捗状況などが把握しやすくなったと思います。

左から、神戸市 企画調整局の石田 真智氏、平川 詩帆氏、松尾 康弘氏、中川 雅也氏。

データの可視化で議論の質もスピードも向上

――データ利活用がもたらした成果を教えてください。

平川氏 データの可視化で業務を把握しやすくなり、職員同士で意見交換しながら作業することでスピード感のある対応が可能になったと思います。

「もっとこういうデータが見たい」「こういうデータも使ってほしい」など、新しい要望が次から次へと出てきて、さらなるデータの利活用につながる流れもできています。

中川氏 ダッシュボードは単なる資料ではなくて考えるためのツールです。みんなで検証することで、より一層深い議論ができるようになりました。

これまでの会議では、資料を見て「違うデータを見たい」となってもすぐに提示ができず、「次の会議までに資料をつくってきて」という運びになっていました。ダッシュボードがあることで、その場ですぐにデータを切り替えながら検証できるので、議論のスピードが上がっていると思います。

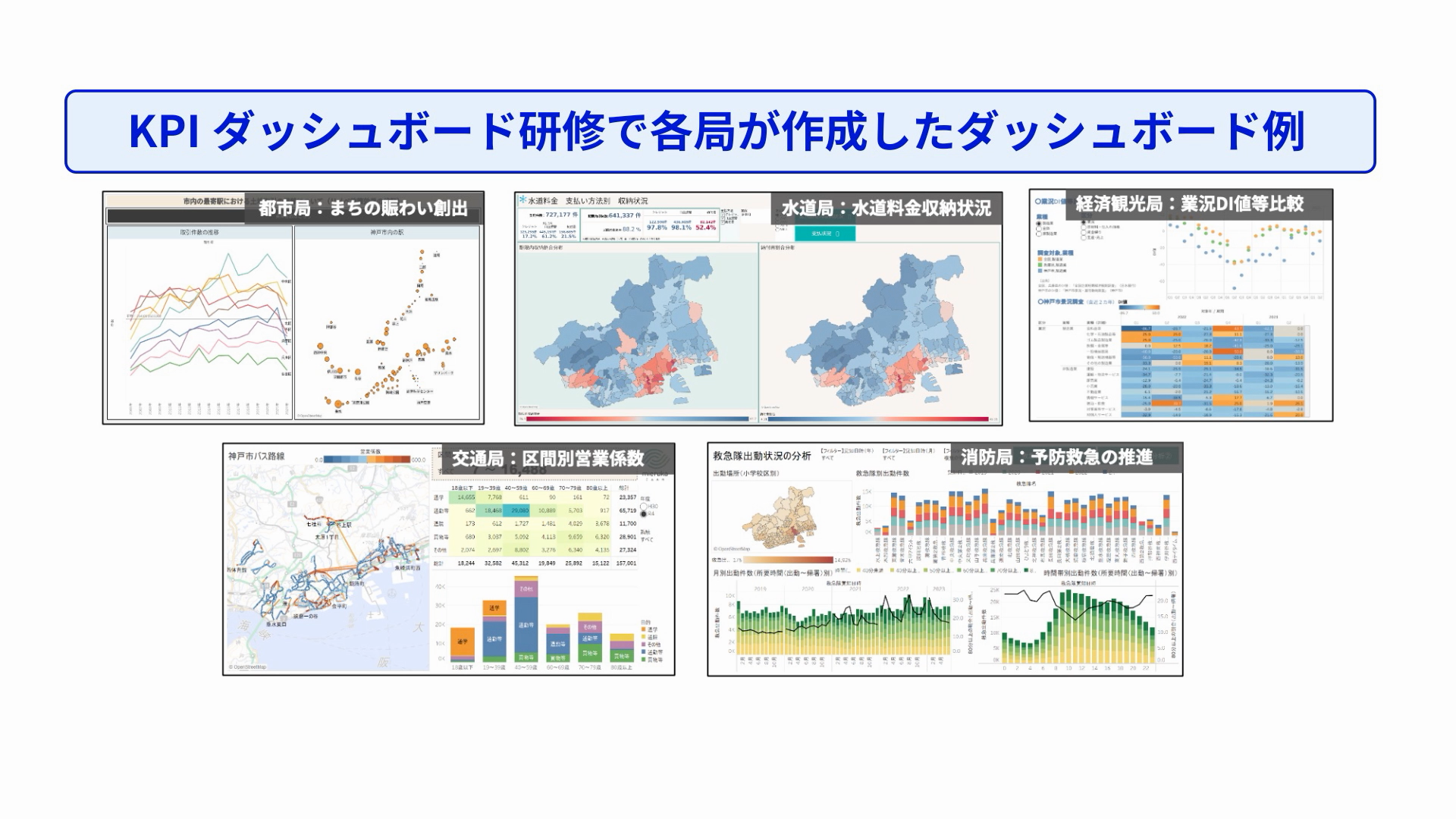

(KPIダッシュボード研修で各局が作成したダッシュボード例。ダッシュボードの作成を各局で内製できるよう、様々な部署のメンバーが研修に取り組んでいる)

松尾氏 業務改革がやりやすくなった背景として、安全でセキュアな環境が構築しやすくなったことがありますね。

石田氏 閲覧権限の設定でも誤ったユーザーに誤った権限を与えてしまうということが生じますので、ユーザー情報も自動で連携するようにして、リスクが発生しないような仕組みにしています。

データが市民サービスの改善につながる

――そのほかの税のデータの利活用について教えてください。

中川氏 例えば、固定資産税のデータは、庁内の政策形成にも有効なものだと思っています。どのくらいの人が持ち家を所有しているのか、何歳ぐらいの人が持っているか、性別がどうなのかといった点も分析していけるので、そういう面でも活用は進んでいると思います。

松尾氏 保育所の最適配置の際に使ったデータが全庁で有用だろうということで、例えば2歳の子どもがいる共働き世帯がどれぐらいいるかなどの可視化や共有もしています。

――今後さらに期待されるデータ利活用のメリットはなんでしょうか?

平川氏 「神戸市情報マップ」というウェブサイトで、さまざまなマップを公開しています。災害時の避難情報をはじめ、市民の方々に必要な情報がマップのかたちで分かりやすく閲覧できるようになっています。

石田氏 データを使うことで、職員の業務時間が削減でき、より市民の方に寄り添った相談や事務的な作業を減らすことができるのではないかと考えています。

松尾氏 今後、サービスのプッシュ通知など、市民サービスの向上にもつながっていくようなデータ利活用に発展させていきたいと思っています。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースでは、地方自治体におけるDXに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 平時と災害時に「くまもとアプリ」 熊本市が目指す365日の地域防災

- 4人の神戸市職員が語る「行政×データ利活用」のリアル

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 「業務改革のススメ」~北見市の事例~ 書かないワンストップ窓口

- 2人の窓口BPRアドバイザーが語る 窓口DXを成功に導く「窓口BPR」とは? 書かないワンストップ窓口

- 3自治体のトップと事務局が語った、DXの現状と「国・地方デジタル共通基盤基本方針」の意義とは?

- #自治体DXニュース

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。