自治体DXニュース:Vol.7(2025年1月)

- 公開日:

タグ

全国の自治体が取り組むデジタル化に関する最新情報をお届けする自治体DXニュース。今回は、島根県江津市、広島県福山市、京都府京丹後市の3つの取り組みを紹介します。

市民の疑問に24時間365日対応する「生成AIチャットボット」(島根県江津市)

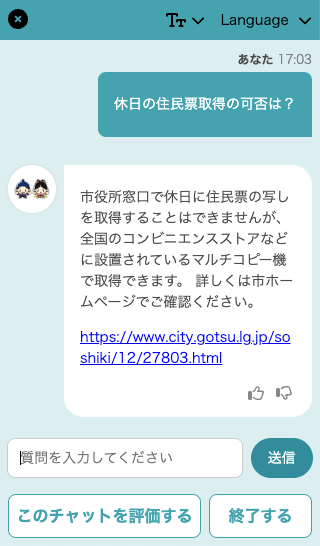

江津市は、市民からのさまざまな質問にAIを活用して対応しています。たとえば、「自転車の処分方法は?」や「休日の住民票取得の可否は?」などの問い合わせに年中無休で対応できるAIチャットボットを株式会社センキョと共同開発し、2024年7月から試験運用を始めました。

江津市政策企画課デジタル推進係の担当者は、デジタル庁ニュースの取材に対し、「これまで問い合わせの多くは電話で寄せられており、職員が対応してきました。しかし、電話がつながりにくい、休日は職員が対応できない、対応する職員の業務負担が重いという課題もありました」と話します。

江津市ウェブサイトに設置されたAIチャットボットの画面。

生成AIチャットボットの利用者数は、試験運用開始から3か月で約660人、利用回数は1,800回を超えています。市の公式LINEアカウントからもアクセスできるようにしたことで、利用者数を増やしています。

江津市は、今後、生成AIチャットボットの周知拡大と回答精度の向上に努め、2025年度からの本格的な運用開始を目指します。

●詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。

https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/2/33718.html

アプリで出欠管理できる「スマート保育」(広島県福山市)

福山市は、2024年9月25日、保育園やこども園を含めた合計53ある市内すべての公立保育施設に、デジタル技術を活用した「スマート保育」の導入を完了しました。

スマート保育は、スマートフォンやタブレット端末で利用できるアプリで、保護者と保育施設の連絡を効率化するシステムです。これまでは日々、手書きの連絡帳で共有していた家庭での子どもの様子などのアナログ情報が、アプリを使うことでデジタル化されます。

また、保護者がアプリから子どもの欠席や遅刻を申請したり、送り迎えの時に園内にあるQRコードを用いて登園・降園の打刻をしたりすると、情報が即座にクラウド上に反映されるようになりました。

アプリ上の連絡帳で保護者に返信する保育士。

スマート保育の導入によって、施設側も、園児の在園数や欠席情報、登園・降園の時刻をいつでも確認できるようになりました。

福山市の保育施設担当者は、デジタル庁ニュースの取材に対し、「スマート保育は、延長保育料の計算などに使う保育料の管理システムと連携でき、集計業務の効率化も図られています」と話します。

ほかにも、施設から保護者に対して、子どもの様子や給食の献立などの写真をデータで簡単に共有できるようになっています。

市は、保護者の利便性向上や保育現場の負担軽減のため、2021年度から実証実験を進めてきました。当時、2施設(三吉保育所、水呑立正保育所)で実施した実証実験後に保護者から寄せられたアンケートは、88%が満足(「とても便利になった」「やや便利になった」)という結果になりました。保育施設で働く職員へのアンケートでも、「朝の受け入れの負担が減った」(87%)、「施設の様子が伝わるようになった」(88%)など肯定的な意見が集まりました。

この結果を受けて、市は当初の5年計画を3年に短縮し、スマート保育の市内すべての公立保育施設への導入を2024年に完了させています。

今後は、外国人の保護者を想定した多言語対応など、ソフト面の強化も図る予定です。

●詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/251189.pdf

AIで乳幼児のうつ伏せ寝を検知(京都府京丹後市)

AIで乳幼児のうつ伏せ寝を検知(京都府京丹後市)

京丹後市の峰山こども園は、2024年9月から、AIを活用して午睡(ごすい ※昼寝のこと)時の姿勢を検知するシステム「hana-an(ハナアン)」の試験導入を始めています。対象は、同園で預かる0歳児30人です。

hana-anは、室内に設置したカメラが子どもが寝ている姿勢を5分ごとに記録し、うつ伏せ寝が一定時間続いているとAIが判断すると保育士のタブレットに通知するシステムです。一方で、完全にシステムに頼るのではなく、保育士の目視によるダブルチェックをしています。

峰山こども園の園長は、デジタル庁ニュースの取材に対し、「(保育士が)寝姿勢を手書きで記録する手間が省けました。その分、午睡時に子どもが息をしているかを確認するブレスチェックや、途中で起きた子どもの対応ができるようになりました」と語ります。

保育士の目とシステムの両方で、うつ伏せ寝をしている乳児がいないかチェック。

峰山こども園は、乳幼児のうつ伏せ寝による窒息死や突然死の事故が全国的に起きていることを受けて、試験導入を決めたといいます。

京丹後市こども部こども未来課の担当者は、「(乳幼児のうつ伏せ寝による)痛ましい事故はこれまで市内の保育施設では発生していません。しかし、子どもたちにとって安全・安心な環境をつくりたいという思いから試験導入に取り組むことにしました」と話します。

試験導入の結果、保育の質の向上や保育士の負担軽減といった効果が確認されています。市は現在、適切な園の規模や0歳児の人数など、システムを有効活用できる方法を検証するなど、本格導入を検討しています。

●詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。

https://www.city.kyotango.lg.jp/material/files/group/1/20240803.pdf

●デジタル庁ニュースでは、地方自治体におけるDXに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- #自治体DXニュース

- 4人の神戸市職員が語る「行政×データ利活用」のリアル

- 神戸市が実践した「収税業務改革×データ利活用」とは?

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 「業務改革のススメ」~北見市の事例~ 書かないワンストップ窓口

- 2人の窓口BPRアドバイザーが語る 窓口DXを成功に導く「窓口BPR」とは? 書かないワンストップ窓口

- 3自治体のトップと事務局が語った、DXの現状と「国・地方デジタル共通基盤基本方針」の意義とは?

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。