自治体DXニュース:Vol.6(2024年12月)

- 公開日:

タグ

全国の自治体が取り組むデジタル化に関する最新情報をお届けする自治体DXニュース。今回は福岡県福岡市、茨城県取手市、愛媛県の3つの取り組みを紹介します。

画像解析AIで駅の安全性向上を目指す(福岡県福岡市)

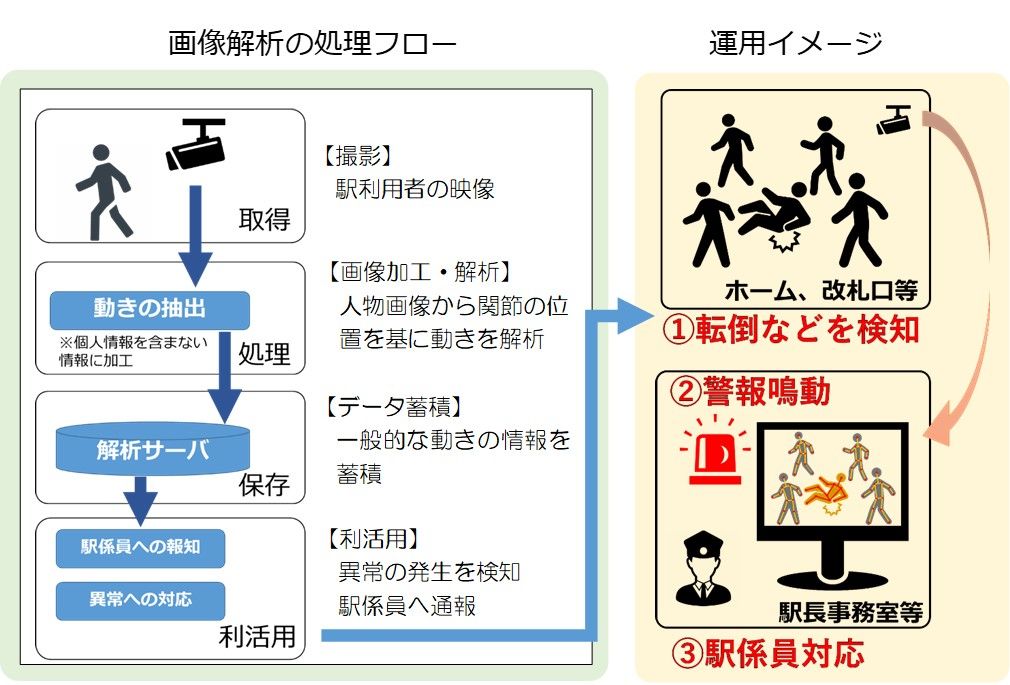

福岡市は2024年9月1日から、福岡市地下鉄空港線の博多駅で、画像解析AIと防犯カメラを活用した実証実験を始めました。AIを用いた防犯カメラの映像解析によって駅構内の防犯・安全性を向上させる取り組みです。

福岡市交通局によると、実証実験では、1日約7万人が利用する空港線博多駅のホームとコンコースに、計10台の防犯カメラを設置。AIが人物の動きを解析し、駅利用者の安全確保に留意するべき事象などを検知すると、駅長事務室で警報が鳴ります。

駅長事務室のモニターでは、AIの判定による「転倒」「ふらつき」「喧嘩・暴力」「車椅子」「白杖」「違和感(うずくまっている状態など)」の6種類のキーワードが自動表示され、駅係員が映像とともに確認し、必要に応じて現場に急行します。

これまではトラブルの発見から現場に駆けつけるまでに時間を要していましたが、今回の実証実験は、こうした課題の解決につながりそうです。市によると、実証実験に参加した駅係員から「異常を即座に検知するAIによって、初動対応が迅速になった」といった声が市交通局に寄せられたそうです。今後、データの蓄積とAIの学習により、精度が高まることが期待されます。

実証実験は2025年2月28日まで実施し、その後、効果を検証する予定です。

市交通局安全推進課長の稲田 剛氏はデジタル庁ニュースの取材に対し、「AI技術により安全・安心を高めていきたい。車両内へのカメラ設置も進んでいるため、今後、AIによる画像解析の活用範囲が広がる可能性もある」と語りました。

実証実験で博多駅コンコースに設置された防犯カメラ。(福岡市交通局提供)

AIを活用した防犯カメラ映像の画像解析の処理フローと運用イメージ。(福岡市交通局提供)

●詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。

https://subway.city.fukuoka.lg.jp/topics/detail.php?id=2001

生成AIで市議会の答弁書作成を支援(茨城県取手市)

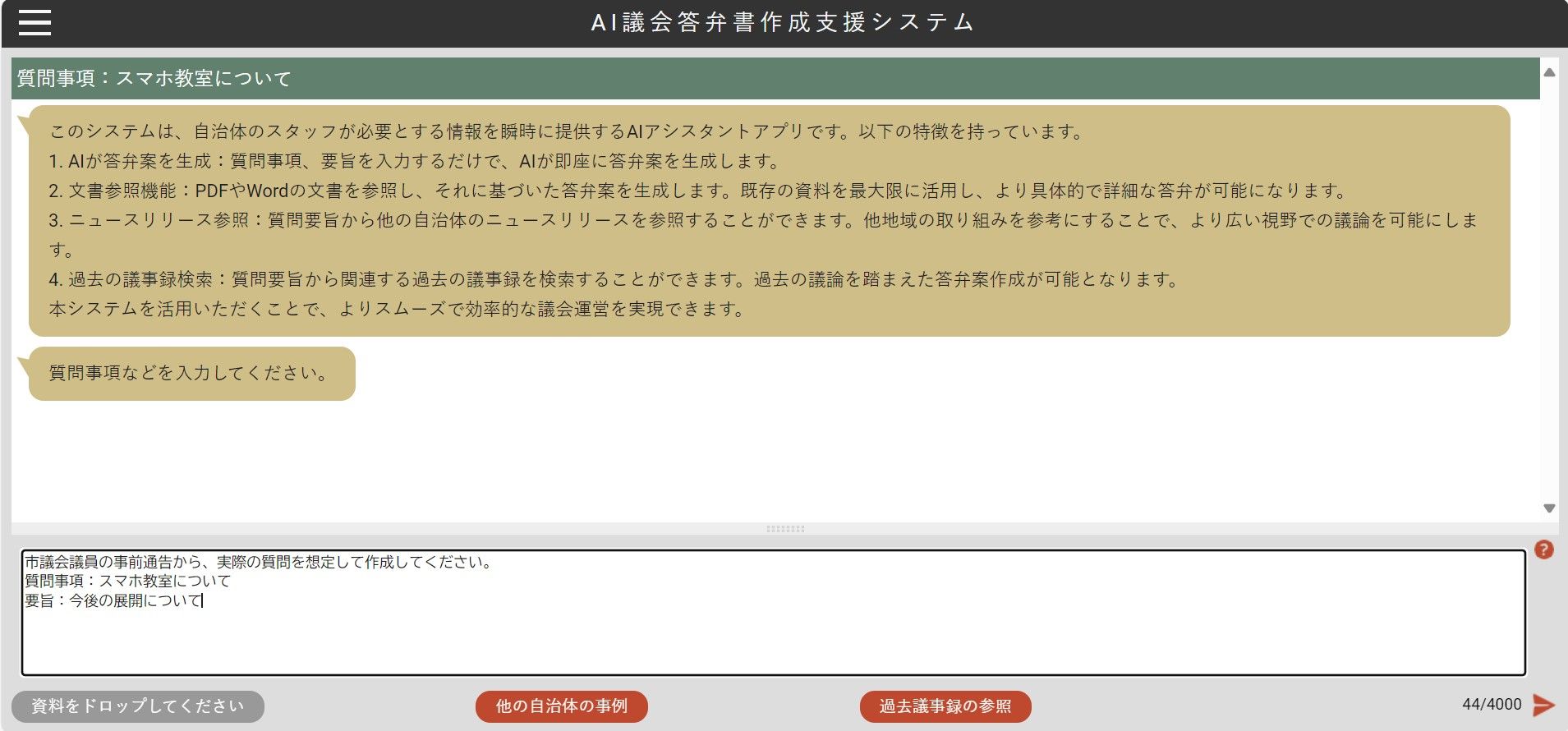

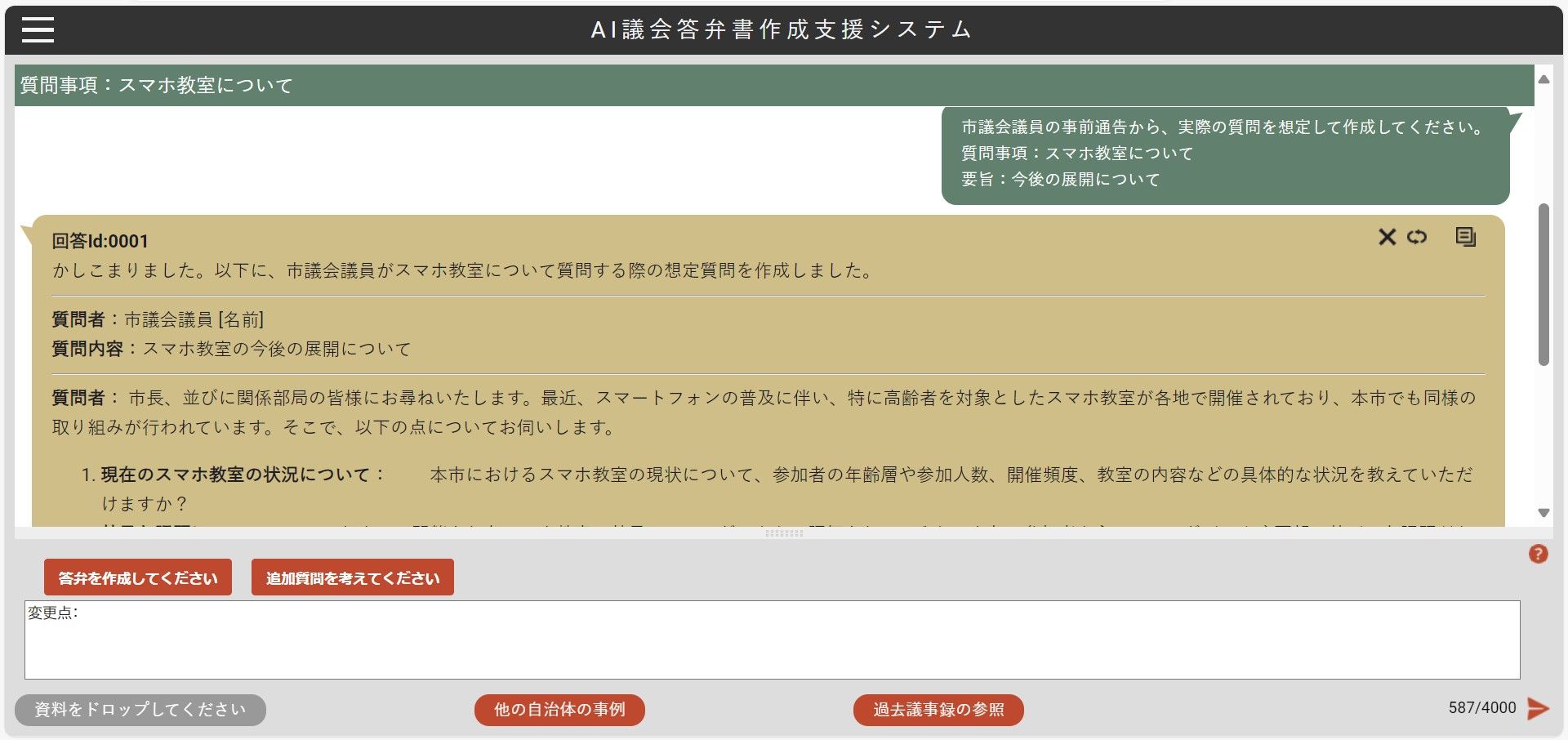

取手市は2024年9月の定例議会から、生成AIによる議会答弁書作成支援システムを導入しました。システムに一般質問の内容を入力すると、想定質問と答弁書の素案が作成されます。

導入の目的は、議会対応業務の効率化と高度な情報収集、議会における議論の質の向上です。同システムは、市議会の議事録検索システムとも連動。一般質問に関連する過去の発言記録や他自治体の事例を検索・要約し、答弁書の素案に反映することができます。

一方で、生成AIによる議会答弁書の素案をそのまま用いるわけではありません。取手市は、あくまで生成AIが作成した素案は参考にとどめ、そこに職員の知識や経験、数値等の確認を加えることで答弁書を完成させる考えです。

システムを利用した職員へのアンケートによると、9月の市議会定例会では、130件の議会答弁書のうち、38件でシステムを活用。利用した職員の約半数が、「業務時間が50%程度削減された」と回答しました。

また、実際の答弁書作成については、「参考程度とし、ほぼ一から作成」との回答が45.9%、「大幅な修正を行って完成」が24.3%、「若干の手直しを加えて完成」が21.6%、「ほぼ手直しなしに完成」は0%、「その他」が8.2%でした。

市総務部情報管理課デジタル化推進室長の松﨑 昌也氏は「生成AIがどのようなものかイメージがつかず、利用をためらっている職員も多い。今後はより一層活用が図られるよう職員への周知や研修を丁寧に行っていきたい」と述べています。

市総務部情報管理課長の岩﨑 弘宜氏は「議会答弁書作成業務におけるAI活用は今後必須になってくると考える。議会議員も生成AIを活用した議論の質向上に取り組まれていくことは容易に想定でき、私たち職員は、人事異動があり、全く異種の業務に携わることもある。異動直後に議会の議論に臨むにあたって、行政が定める制度や計画、指針、過去の議論などの多くを把握するのには時間と経験を必要とする。AIの技術やシステムをツールとして駆使し、議会対応だけでなく、AIが生成した案を用いて、さらによい街づくりにつなげていく活用方法もある」と語っています。

なおこのシステムは、取手市、取手市議会、株式会社アドバンスト・メディアの3者により「音声テック関連技術連携協定」が2021年4月に締結され、その一つの取り組みとしてスタートしました。議会事務局職員在職通算27年を迎えた市総務部情報管理課長の岩﨑氏をはじめ、デジタル化推進室職員による答弁書作成までの事務フローや経験をもとにしてアドバンスト・メディア社がシステム開発に至ったものです。

AI議会答弁書作成支援システムを利用し、一般質問が「スマホ教室の今後の展開について」だった場合の想定質問を生成した画面。(取手市提供)

●詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。https://www.city.toride.ibaraki.jp/joho/shise/machizukuri/digital/20240819toben_ai.html

ご当地キャラ×対話型AIで移住相談(愛媛県)

愛媛県は2024年9月6日から、AIを活用した移住相談「エーアイ移住コンシェルジュ(通称:カムカムみきゃん)」を開始しました。みかんと子犬を思わせる県のイメージアップキャラクター「みきゃん」が県のまじめさをPRする「まじめ課」の課長に扮して対応するチャットボット形式(※)のサービスです。

(※)チャットボット:ウェブ自動応答

愛媛県は近年、深刻かつ急速な人口減少に直面しています。これまでにさまざまな移住施策を実施した結果、2023年度の県外からの移住者数が過去最多の7,254人となりました。県では、さらなる移住者増加と潜在的な移住希望者の掘り起こしを目指し、今回のAI移住相談を導入しました。

このサービスは、愛媛県移住ポータルサイト「えひめ移住ネット」のトップページ、またはLINE「カムカムみきゃんの移住相談」から利用できます。「まじめ課長」とのチャットで、20市町の仕事、住まい、子育て、生活情報などの相談を24時間365日利用できます。

愛媛県は県内のほか東京、大阪でも移住相談窓口を設けていますが、窓口対応は日中の限られた時間のみで、対面相談のハードルの高さが課題でした。対して、AI移住相談は時間や場所の制約がなく、いつでも利用できます。

利用者数は、サービス開始から2024年9月末までで435人でした。今後の目標は、2026年度までに、エーアイ移住コンシェルジュ利用者を、県の移住窓口への相談(年間1,000件)につなげることです。また、エーアイ移住コンシェルジュへのアクセスは、日中以外の時間帯が3割強を占めていることから、潜在的な移住希望者の利用も期待されます。

愛媛県は、2026年度の移住者数の目標を8,500人としています。県移住推進グループ担当係長の越智 慶考氏は、デジタル庁ニュースの取材に対し、「AIの活用により移住相談の利便性を高め、移住促進につなげていきたい」と述べています。

「エーアイ移住コンシェルジュ」のトップページ。(愛媛県提供)

●詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。

https://www.pref.ehime.jp/page/87036.html

●「エーアイ移住コンシェルジュ」のサービスページは以下のリンクをご覧ください。

エーアイ移住コンシェルジュ | えひめ移住ネット

●デジタル庁ニュースでは、地方自治体におけるDXに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。*

- #自治体DXニュース

- 4人の神戸市職員が語る「行政×データ利活用」のリアル

- 神戸市が実践した「収税業務改革×データ利活用」とは?

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 「業務改革のススメ」~北見市の事例~ 書かないワンストップ窓口

- 2人の窓口BPRアドバイザーが語る 窓口DXを成功に導く「窓口BPR」とは? 書かないワンストップ窓口

- 3自治体のトップと事務局が語った、DXの現状と「国・地方デジタル共通基盤基本方針」の意義とは?

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。