アナログ規制見直しとデジタル実装の好循環 ~福島県南相馬市における「作付確認」への衛星データとAI活用事例~

- 公開日:

タグ

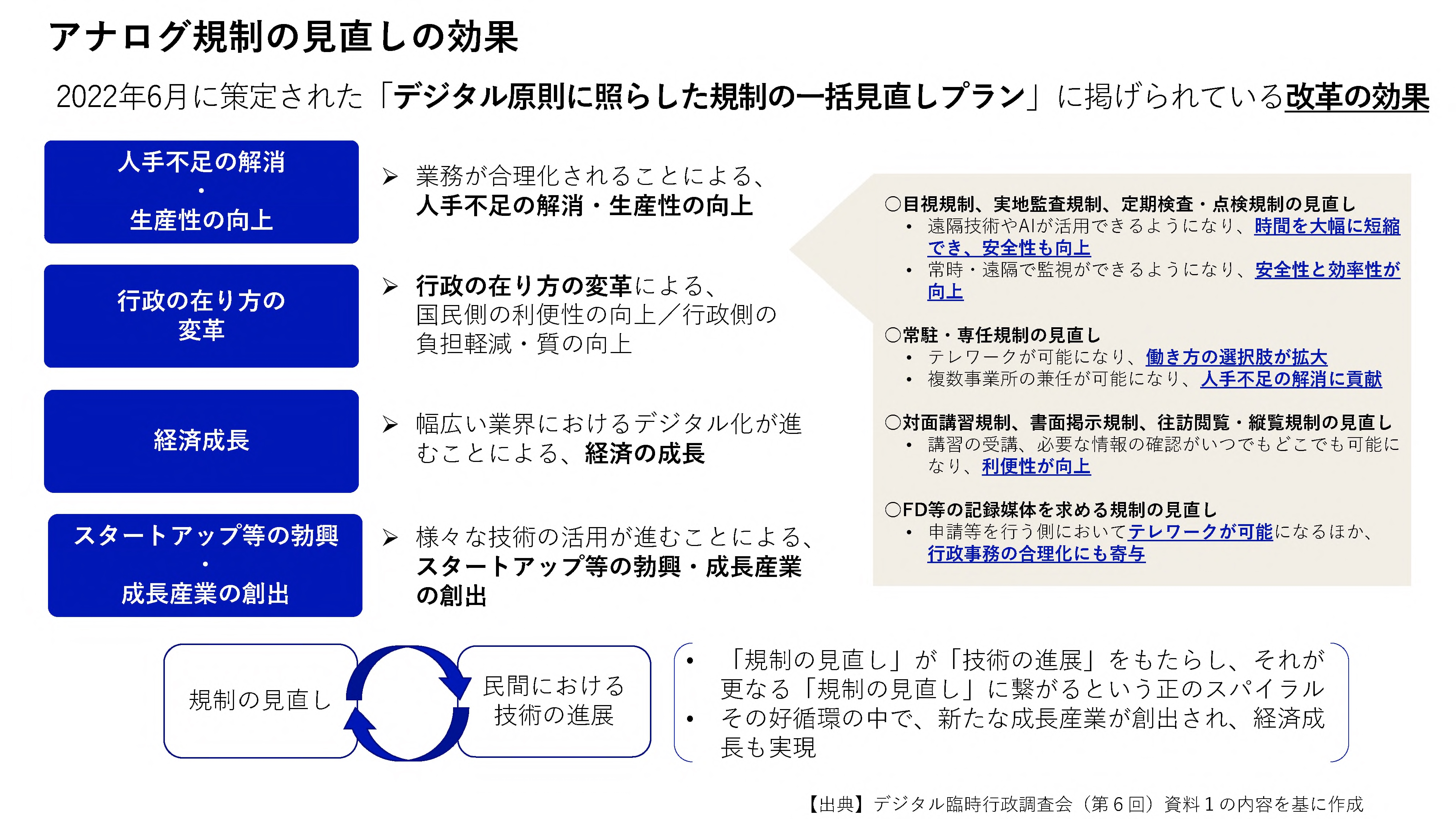

デジタル庁では、人の目や書面での対応を求める「アナログ規制」の見直しを各府省庁と連携して進めています。これまでに見直し対象となった国の法令等のアナログ規制では、ほぼすべての見直しを完了。これにより新しい技術を含めた多様な技術の活用が様々な分野で可能となり、「制度の見直し」と「技術の実装」の好循環が生まれています。

また、特に地方において人口減少による人手不足が急速に進展する中、国だけではなく地方公共団体でこそアナログ規制の見直しが必要不可欠です。デジタル庁では、規制を所管する各府省庁と連携し、アナログ規制見直しを前向きに進めようとする地方公共団体の取組をサポートしています。

福島県南相馬市では、それまで、農水省の通知において現地での目視確認が基本とされてきた農作物の作付面積の確認業務をデジタル化することで、職員の負担削減と業務効率化を目指す取組を進めています。2024年度には人工衛星が撮影した画像データとAIを活用した解析技術を実装し、業務にかかる人員や時間、費用を前年度比で約6割削減できました。

今回のデジタル庁ニュースでは、南相馬市における作付確認デジタル化の取組をご紹介します。

<目次>

- アナログ規制の見直しで、職員の業務軽減につながるデジタル化が可能に

- 南相馬市の作付確認DX、背景には現場の危機感・・・熱中症リスク、高齢化や職員減少

- 衛星データとAI分析を本格導入、水稲・麦・大豆で「判定精度95%超」

- 広域実証に22地方公共団体が参加、判定精度「おおむね80%~90%」

- 2025年度は確認対象を全農地に拡大、さらなるデータ利活用も

- 農林水産省も作付確認デジタル化の“横展開”を推進

アナログ規制の見直しで、職員の業務軽減につながるデジタル化が可能に

(アナログ規制の見直しの効果/デジタル庁)

国では、人の目による確認、対面での講習への参加、公的情報等の書面での掲示など、アナログ的な手法を前提としている法令等を代表的な「アナログ規制」と整理し、デジタル技術を活用できる規制環境を整備する取組(アナログ規制の見直し)を進めています。この取組によって、行政職員の業務負荷の軽減や、国民・事業者の利便性の向上、技術保有事業者にとっての新たなビジネスチャンス創出などを目指しています。

アナログ規制を見直すことで、例えば、河川や橋、ダム、危険物の保管場所、一定規模の商業施設など、一部の建物・構造物の管理状況や損傷状況などの現地調査や点検に、ドローンやAIによる画像解析などでの遠隔モニタリング技術を導入できるようになりました。

国のアナログ規制の見直しを受けて、地方公共団体でも実際に技術の実装を進める事例が生まれてきています。その一つが、調査員の業務負荷が極めて大きかった農作物の作付確認をデジタル化する取組です。

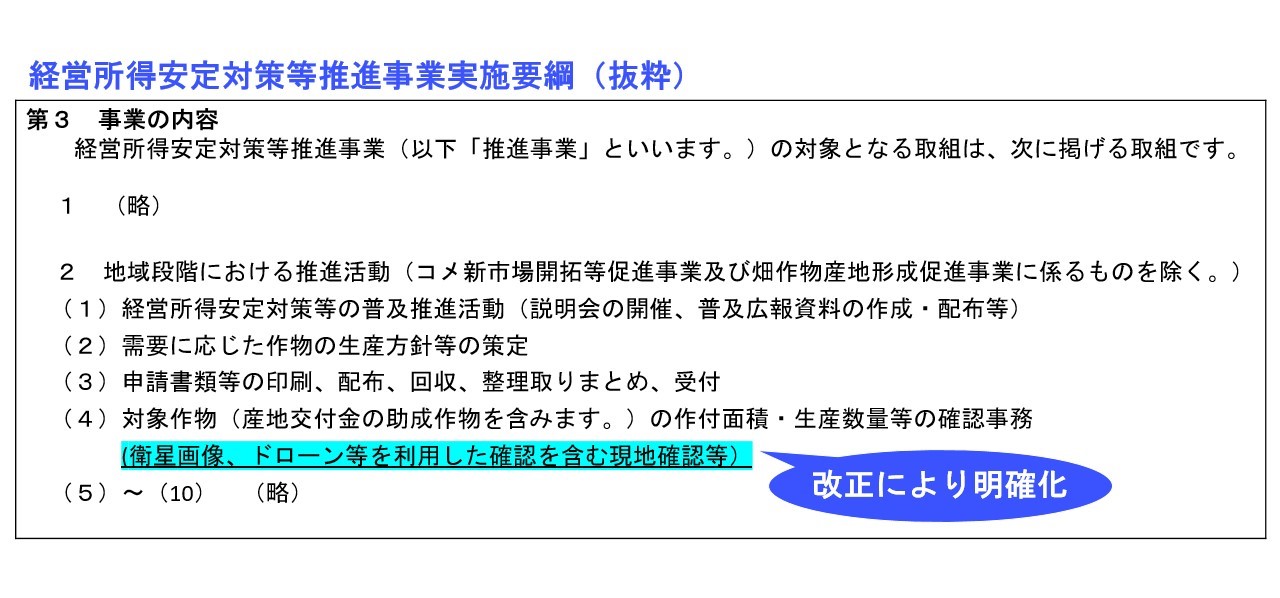

地方公共団体では、農業従事者が提出する「営農計画書」に沿った作付がなされているか、農地を確認する業務を担っています。この「作付確認」は現地での目視確認が必要とされ、職員の業務負担が課題となっていました。

こうした中、農林水産省は2024年4月、これまで目視確認が基本とされてきた農地の作付確認に関する通知を改正。衛星画像やドローン等のデジタル技術の活用が可能であることが明確化されました。

(農地の作付確認に関する通知(農林水産省))

この農水省の改正通知後、作付確認のデジタル化にいち早く着手した地方公共団体の一つが、福島県南相馬市です。

南相馬市では、特に東日本大震災以降、職員の業務量が増加し、業務負荷の軽減が全庁的な課題となっていました。職員一人あたりの平均残業時間は、震災前の2010年と比べて約4倍にのぼります(2022年時点)。

最適な市民サービス提供のためにも、市では職員の業務負担を減らすべくDXを推進。その一環として、作付確認のデジタル化にも取り組んでいます。

南相馬市の作付確認DX、背景には現場の危機感・・・熱中症リスク、高齢化や職員減少

(農地の現地確認の様子[※作付確認の様子は取材に基づく再現です])

実際、これまで作付確認の業務では、どのような負担があったのでしょうか。

南相馬市農政課の大谷公伸・課長補佐によると、これまでは例年7~8月に、のべ300人程度の調査員を動員。市職員だけでは人手が足りず、農業協同組合(JA)職員やシルバー人材センターのスタッフ、農業共済組合の農作物評価員など関係組織の協力も仰ぎ、人海戦術で対応してきました。

「作付確認の期間中には『一斉調査の日』を設け、この日は100人超の調査員が現場(確認しなければならない農地の区画)に向かいます。酷暑の中、一日中現場を巡ることになるので、熱中症や交通事故のリスクなど相当な負担をかけていたと思います」(南相馬市・大谷氏)

(南相馬市農政課の大谷課長補佐)

確認対象の農地は約3万区画ほどで、市内全域に広がっています。山奥にある農地もあり、土地勘がない調査員が確認に向かう場合もあります。農業従事者が市外に農地を持っている場合には、調査員が市外まで現地確認に赴く必要があります。

ところが近年は兼業農家の増加や高齢化などもあり、市から関係組織に調査協力を依頼しづらい状況が続いています。たとえば、地域では農事組合の解散が続いており、農業共済組合の農作物評価員を選出することが難しくなっているという声が聞かれます。

「これまで業務委託してきたシルバー人材センターからも、人員の確保が難しく、今後は引き受けられないと伝えられました。高齢化が進み、職員も確実に減っています。しかし、作付確認のやり方は50年以上変わっていません。このままでは立ち行かなくなると危機感を覚えました」(南相馬市・大谷氏)

そこで南相馬市では、宇宙関連事業を手掛けるスタートアップ「LAND INSIGHT」(南相馬市)と連携。人工衛星が撮影した画像データを活用することで、作付確認を省力化できる可能性を模索してきました。

2023年度には、実現可能性を確認する調査(フィージビリティスタディ)を実施。その結果、現地での確認作業は約30%、経費は約15%を削減できる効果を確認できました。データ解析の委託費を加味しても、コストを約半減できる試算となりました。

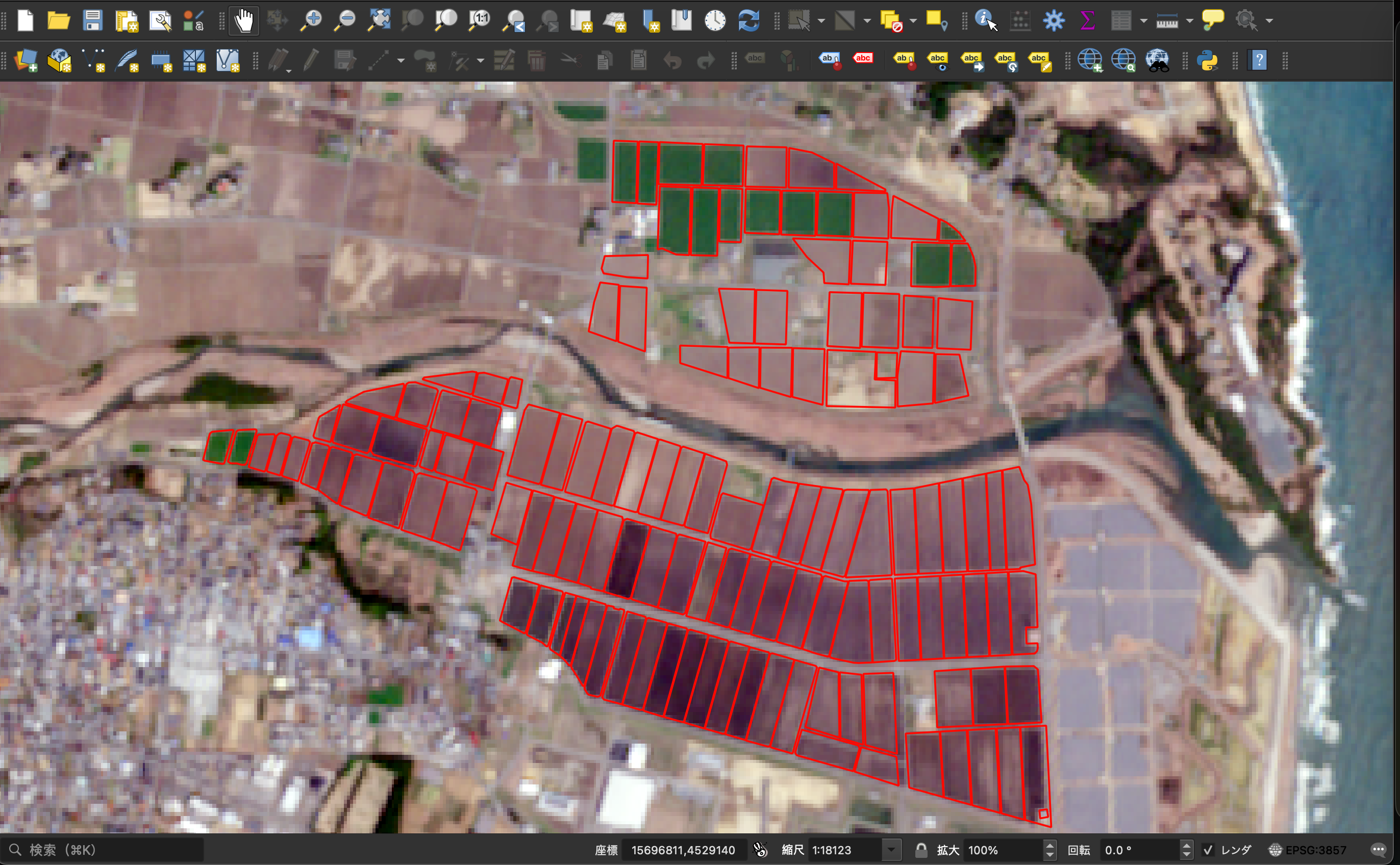

調査結果を受けて、南相馬市では衛星が撮影した農地の画像データをAIで解析する作付確認を2024年度から本格導入。作付確認が必要となる農場(2,000ヘクタール)のうち、約3分の1(600ヘクタール)で取り入れました。

LAND INSIGHTは、5~7日ごとに撮影した衛星画像から月1枚程度の画像を選定し、その解析データを南相馬市に提供。この解析結果データは市役所の庁舎内でも確認できるため、職員が現地に赴いて農地を確認する作業が不要になります。

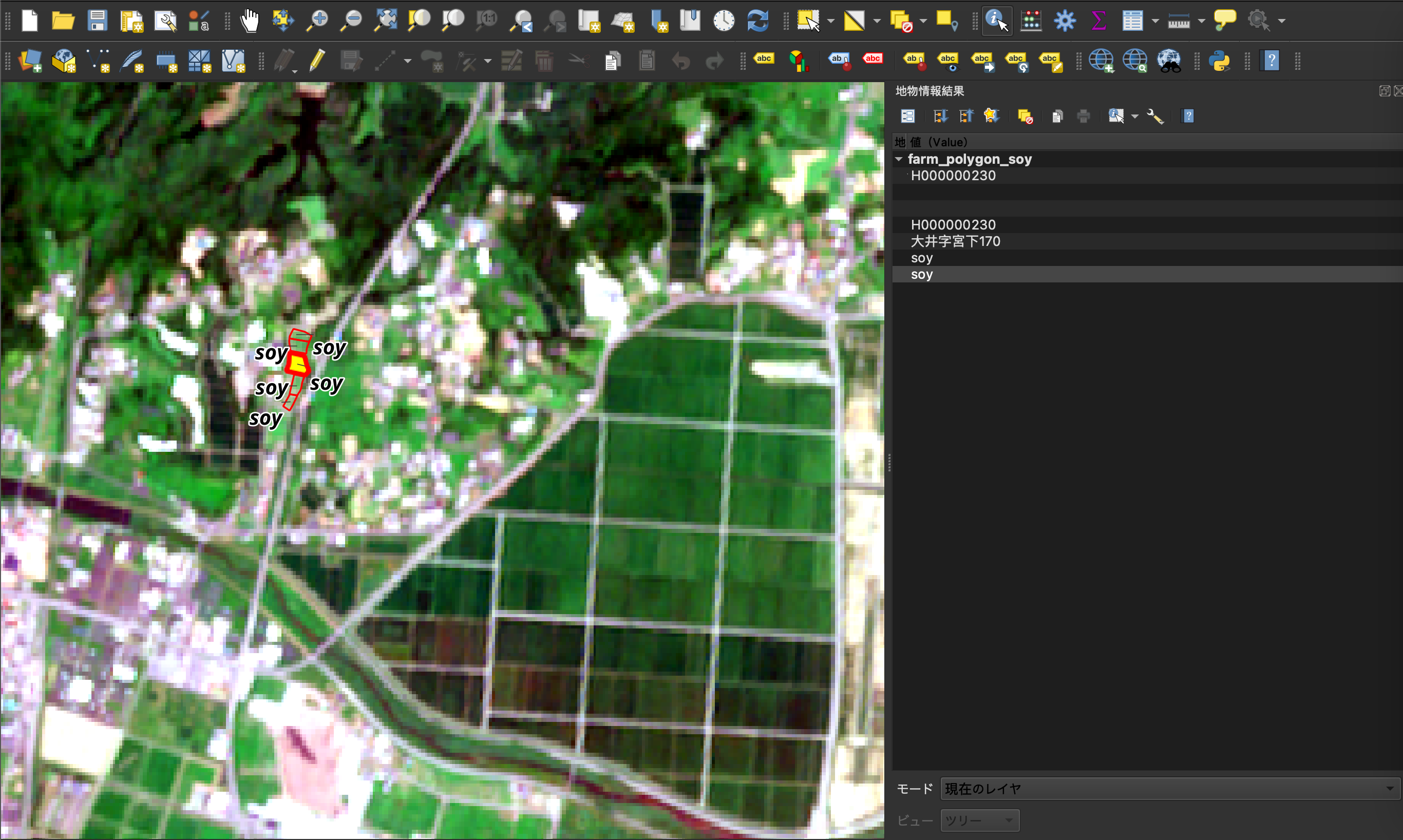

作付状況を確認するために、AI(機械学習)による作物判別モデルを構築することに取り組みました。「教師データ」として用いられたのが、これまでの現地調査で集められたデータです。南相馬市が持つ過去3年間の営農計画書のデータから学習に適切なものを選定。作物ごとに100超の特徴量をAIに学習させました。

判定の仕組みについて、LAND INSIGHTの遠藤嵩大・代表取締役副社長は次のように説明します。

「時期が異なる複数の衛星画像を用いることで、作物ごとの作付状況をAIで判定できます」

「市から提供されたデータには区画ごとの作付情報があります。そこに衛星が季節ごとに観測したバンド(※1)やインデックス(※2)を組み合わせて、AIに学習させます。学習の結果、AIが作物別パターンのルールを作り、作物を判定できるようになります」(LAND INSIGHT・遠藤氏)

(※1)バンド: 光の波長の幅(波長帯)のこと。衛星画像は、地表面から反射した光のうち可視光や近赤外線などの波長帯で撮影される。

(※2)インデックス :バンドのデータを用いて算出した指標のことで、ここでは植物の量や活力を表す「植生指標」のこと。植物がもつ光の反射の特徴を生かし、衛星が観測した光の反射率を計算式にあてはめることで植生の状況を把握できる。作付確認のシステムでは「正規化植生指標」(NDVI:Normalized Difference Vegetation Index)を用いている(参考:国土地理院)。

(LAND INSIGHT代表取締役副社長の遠藤氏)

遠藤氏は、「過去のデータを大量に提供してもらったことで、期待以上の精度を出せました」と振り返ります。

また、南相馬市側も衛星データの活用に手ごたえを感じています。

「たとえば、(衛星画像が捉える)緑色でも100通りほどあるのですが、色だけではなく様々な情報を組み合わせることで撮影された作物を判別できます。撮影された緑色の作物が水稲なのか、牧草なのか、小麦なのかも判定できます」(南相馬市・大谷氏)

(衛星画像解析システムの画面。赤い線で囲まれたエリアが農地の区画で、緑色の箇所には小麦が植えられている/LAND INSIGHT提供)

(衛星画像解析システムの画面。赤い線で囲まれたエリアには大豆が植えられている/LAND INSIGHT提供)

LAND INSIGHTは、今回の取組を通じ、本社機能を南相馬市に移転。農政分野での官民連携が、市の企業誘致にも繋がるなど、アナログ規制の見直しを契機に地元経済への好循環にもつながりました。

衛星データとAI分析を本格導入、水稲・麦・大豆で「判定精度95%超」

(成果報告会には地方公共団体や農林水産省の職員ら、およそ120名[オンライン含む]が集まった/撮影:デジタル庁)

衛星データとAIを活用した作付確認を取り入れたことで、南相馬市ではどのような成果が得られたのでしょうか。2025年4月末、南相馬市は成果報告会を開催し、2024年度の実績を報告しました。

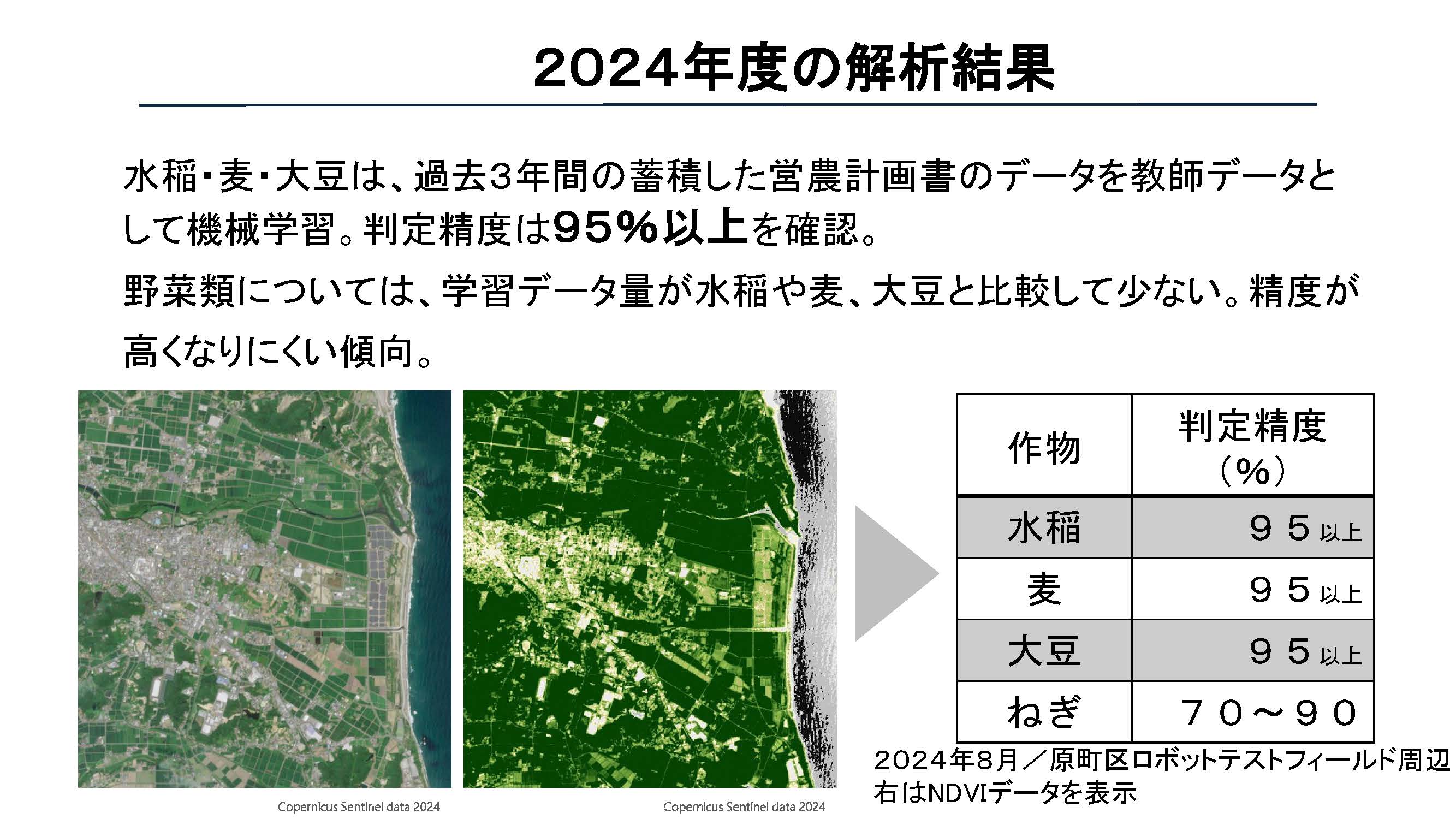

成果報告によると、解析精度は水稲・麦・大豆では95%以上の判定精度を確認できました。一方、野菜類については学習データ量が水稲・麦・大豆と比較して少ないことから、判定精度は70~90%にとどまりました。

今後、周辺の地方公共団体と情報共有しながらデータの蓄積を進め、判定精度の向上に取り組みます。

(2024年度の解析結果/南相馬市)

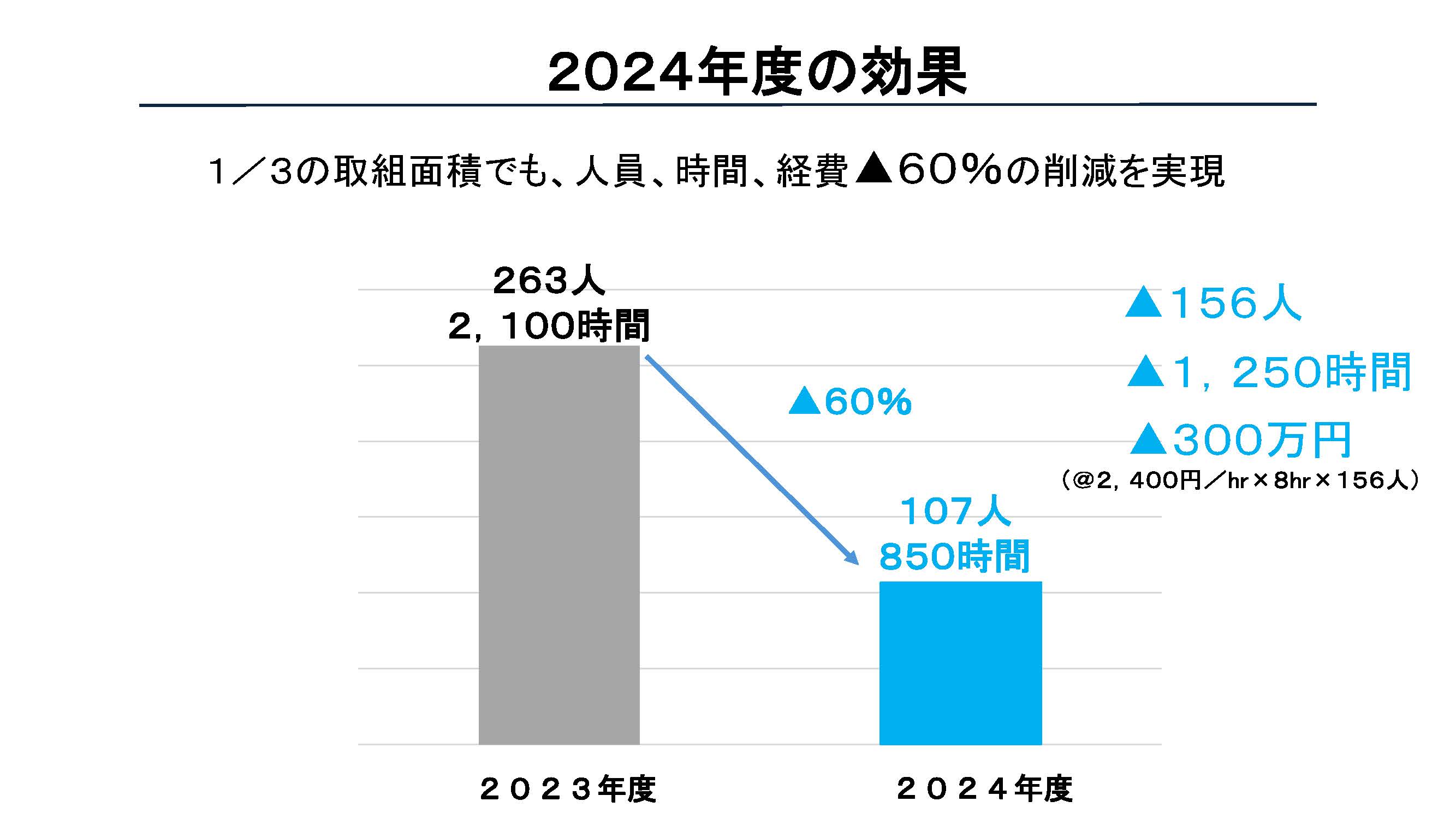

コスト削減効果としては、作付確認が必要な農地のうち、3分の1の面積への導入で人員・所要時間・経費のいずれも約60%削減することができました。

2023年度は調査員263人を動員し、2,100時間かかっていたところ、2024年度は107人、850時間に圧縮。調査委託費については、前年度比で300万円の削減につながりました。

(2024年度の効果/南相馬市)

南相馬市の大谷氏は、「(調査員からは)土日に家族と過ごせる時間が増えた」「熱中症にならなくて済んだ」などの反響があったと紹介。市役所職員も熱中症や交通事故などのリスク削減や、調査員向け説明会の準備などによる残業や休日出勤を減らす効果もありました。

加えて、現地調査で用いられる立て札を農地に設置する必要がなくなり、「農業従事者の皆さん(の負担削減)にもメリットがあると感じています」と指摘。これまで現地調査の準備にかけていた時間を、ぜひスキルアップや新たな作物栽培への挑戦などに充ててほしいと話します。

広域実証に22地方公共団体が参加、判定精度「おおむね80%~90%」

南相馬市が取り組む衛星データとAIを活用した作付確認のデジタル化ですが、2024年度には福島県を中心に宮城県・栃木県・茨城県の計22の近隣地方公共団体 (※) が参加する広域の実証事業も実施されました。4月末の報告会では、その成果も共有されました。

複数の地方公共団体が参加することには、コスト面や精度面でメリットが想定されます。

作付確認に用いる衛星画像は広範囲で撮影されるため、衛星の軌道上にある複数の近隣地方公共団体が参加すれば、1地方公共団体あたりのコスト削減につながります。また、利用地方公共団体が増えることで、AIの学習材料となるデータをより多く収集でき、判定精度の向上も期待できます。

(※) 広域実証事業に参加した地方公共団体:福島県郡山市、いわき市、白河市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾町、新地町、飯舘村/宮城県亘理町、山元町/茨城県高萩市、北茨城市/栃木県那須町

広域実証は、のべ約9,500ヘクタールの農地で実施。飼料用米のほか麦や大豆、牧草、蕎麦の作付データを収集し、そのデータと衛星画像と比較した作付確認の判定精度は、おおむね80%~90%に達しました。LAND INSIGHTの遠藤氏は「多くの市町村でも、南相馬市のように成果を出せる期待感が持てる結果になったと思います」と手ごたえを語ります。

また、南相馬市では衛星画像の解析技術を作付確認以外の業務でも利活用できないかを検討し、2025年度は農地パトロール業務への活用を試行する予定です。パトロール対象の田畑は約5,000ヘクタールにのぼり、業務負担とコストの削減が期待できます。

「農地パトロールは作付確認と同様の業務であるにも関わらず、これまでバラバラに実施されてきました。衛星画像の解析結果をデータ連携させることで、重複する業務や業務の工数を減らし、業務の効率化、ひいては市役所業務の質を向上できればと考えています」(南相馬市・大谷氏)

定期的に広範囲の画像を取得できる人工衛星の特徴を活かせるように、南相馬市では今後も衛星データの活用を検討していく方針です。

「現地調査は、中山間地域等直接支払制度という交付金制度に関わる業務でも必要です。また、遊休農地の判断、鳥獣被害や災害の状況確認、水不足や水張りなどの調査にも活用できる可能性を感じています。収穫適期の判断や土壌成分の分析にも活用できる可能性があり、農業従事者の皆さまのお仕事にも貢献できるのではと思います」(南相馬市・大谷氏)

これまでの南相馬市の取組を受けて、地方公共団体の中には衛星画像の解析技術を本格的に導入したり、広域実証に参加したりする団体も増えており、導入事例は全国的に広がっていく見通しです。

大谷氏は、「南相馬市だけで事例をとどめることなく、周辺や関係する地方公共団体とともに進めていきたい」 と力を込めます。

2025年度は確認対象を全農地に拡大、さらなるデータ利活用も

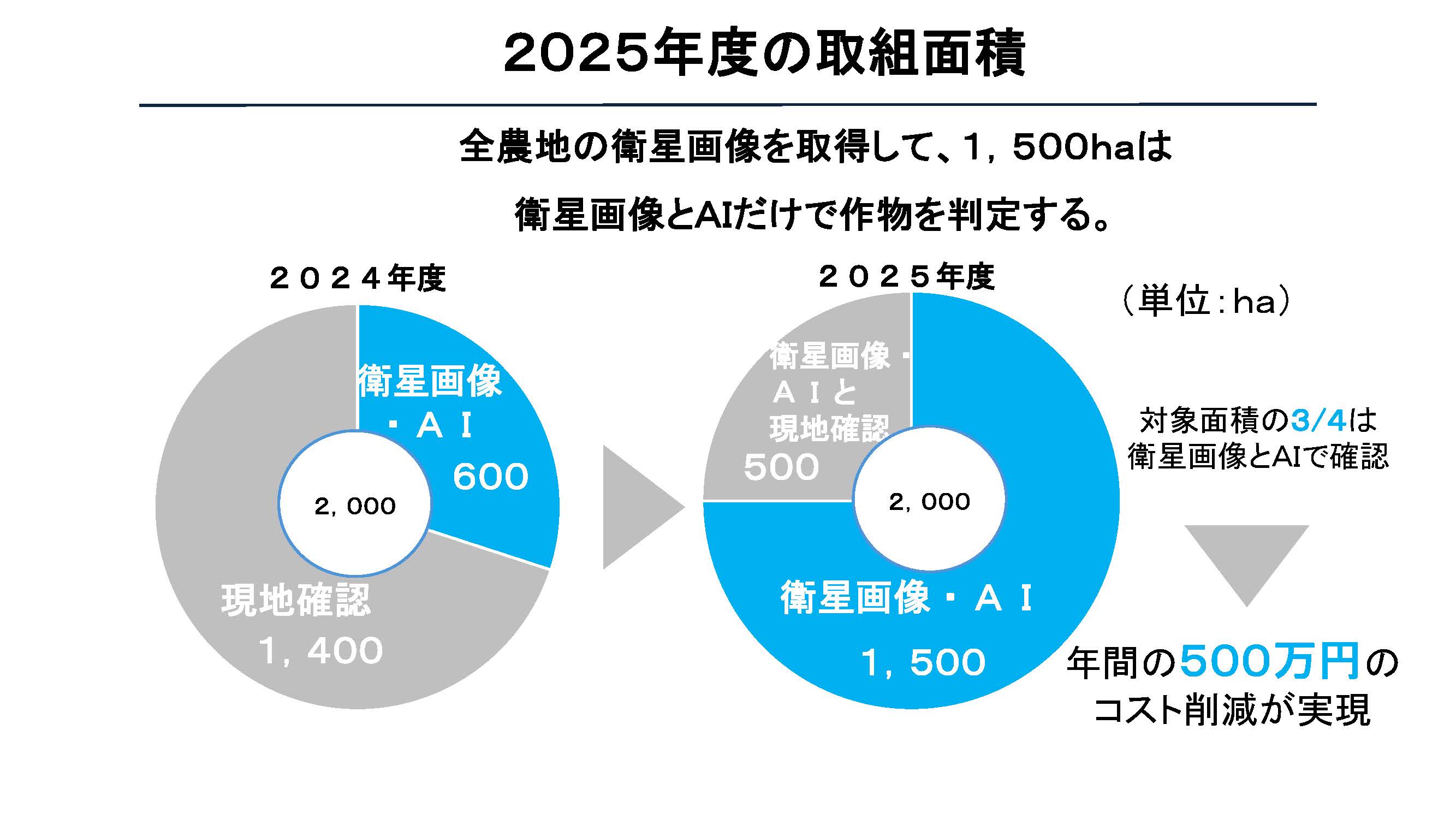

(2025年度の取組面積/南相馬市)

これまでの成果を踏まえて、南相馬市では2025年度、衛星データとAIによる作付確認を確認対象の全農地(2,000ヘクタール)で導入します。

このうち衛星データの活用だけでは判定が難しい農地(500ヘクタール)では、現地確認を併用する見通しです。

さらに南相馬市では、農政関係の確認業務を一体化できるように試みたいと意気込みます。農業従事者が作成する「営農計画書」の提出や受付などのペーパーレス化も視野に入れており、一連の業務をデジタル化することで、さらなる業務改善を図りたい考えです。

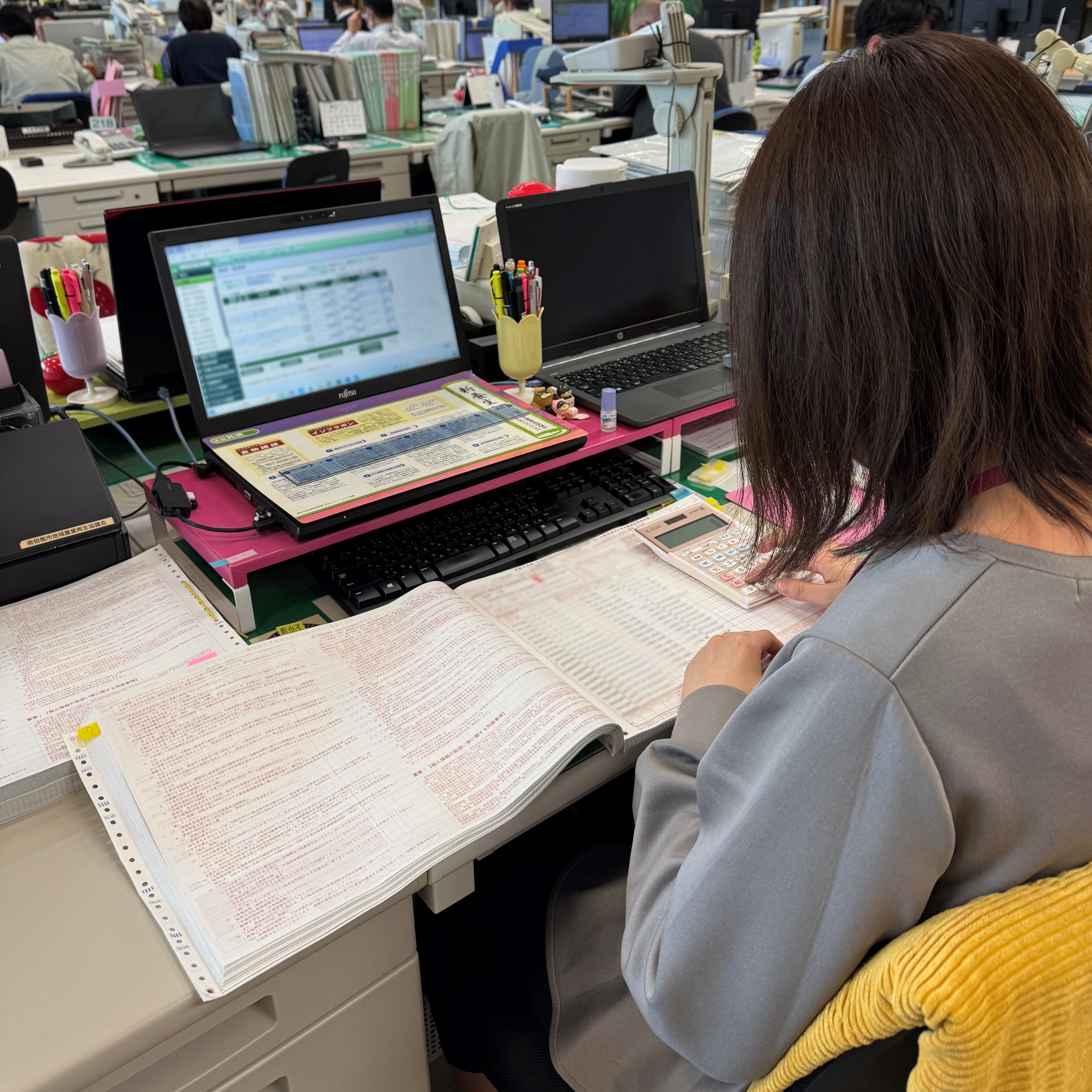

(南相馬市の職員が、紙の営農計画書を手作業で修正している/南相馬市提供)

「これまで営農計画書は手書きで作成されてきました。作付面積は市職員が計算機で算出し、市のシステムへも人力で入力しています。ここがデジタル化できれば、DXと業務改善の相乗効果がより高まると考えています」(南相馬市・大谷氏)

農林水産省も作付確認デジタル化の“横展開”を推進

(報告会で発言する福田課長補佐/撮影:デジタル庁)

こうした農業分野におけるデジタル化に向けた取組については、制度を所管する農林水産省もさらに積極的に進めていきたい考えです。

南相馬市の報告会には、地方農政局を含め農林水産省の職員も参加。同省農産局穀物課経営安定対策室の福田泰正課長補佐は、「こうした南相馬市の取組は大変ありがたく、目指すべきところだと感じています」 と話します。

「農林水産業に携わる方の高齢化や市町村等の職員の減少で、これまで通りのアナログなやり方ではなかなか成り立っていきません。アナログ規制の見直しをどんどん進め、現地確認の省力化、さらにはコスト削減にもつながればと思っています。作付確認をはじめとする申請手続についても、デジタル化を進めていければと考えています」

「地方公共団体においては予算確保の難しさがある中、南相馬市さんに一歩踏み出してもらえました。こうした事例の横展開を進めていければと、本省や全国各地の農政局などの職員にも今回の報告会への参加を呼びかけました。地域の皆さんのお考えを聞くことができ、大変勉強になりました。農林水産省としても皆さまの力に少しでもなれればと考えています」(農林水産省・福田氏)

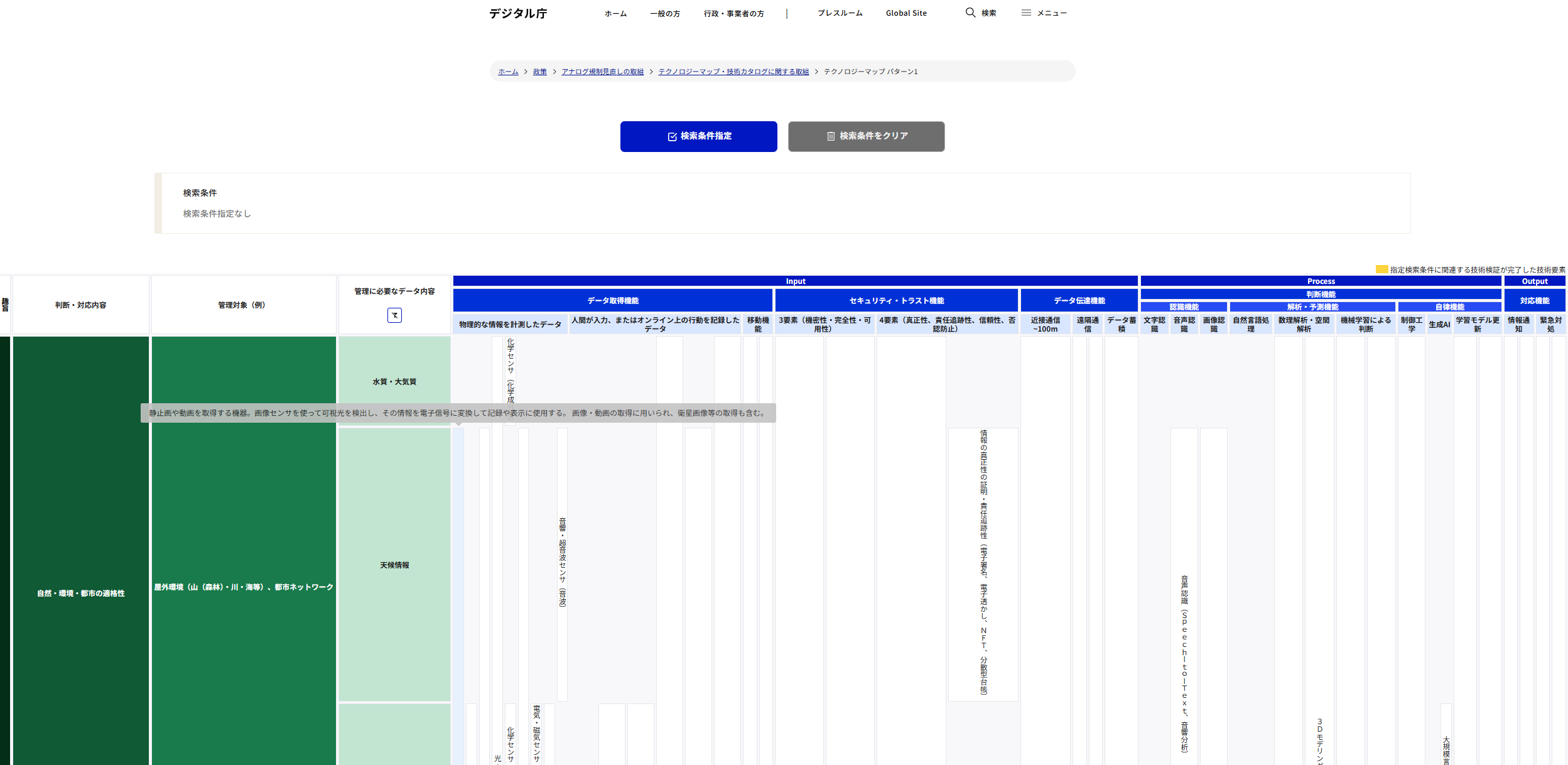

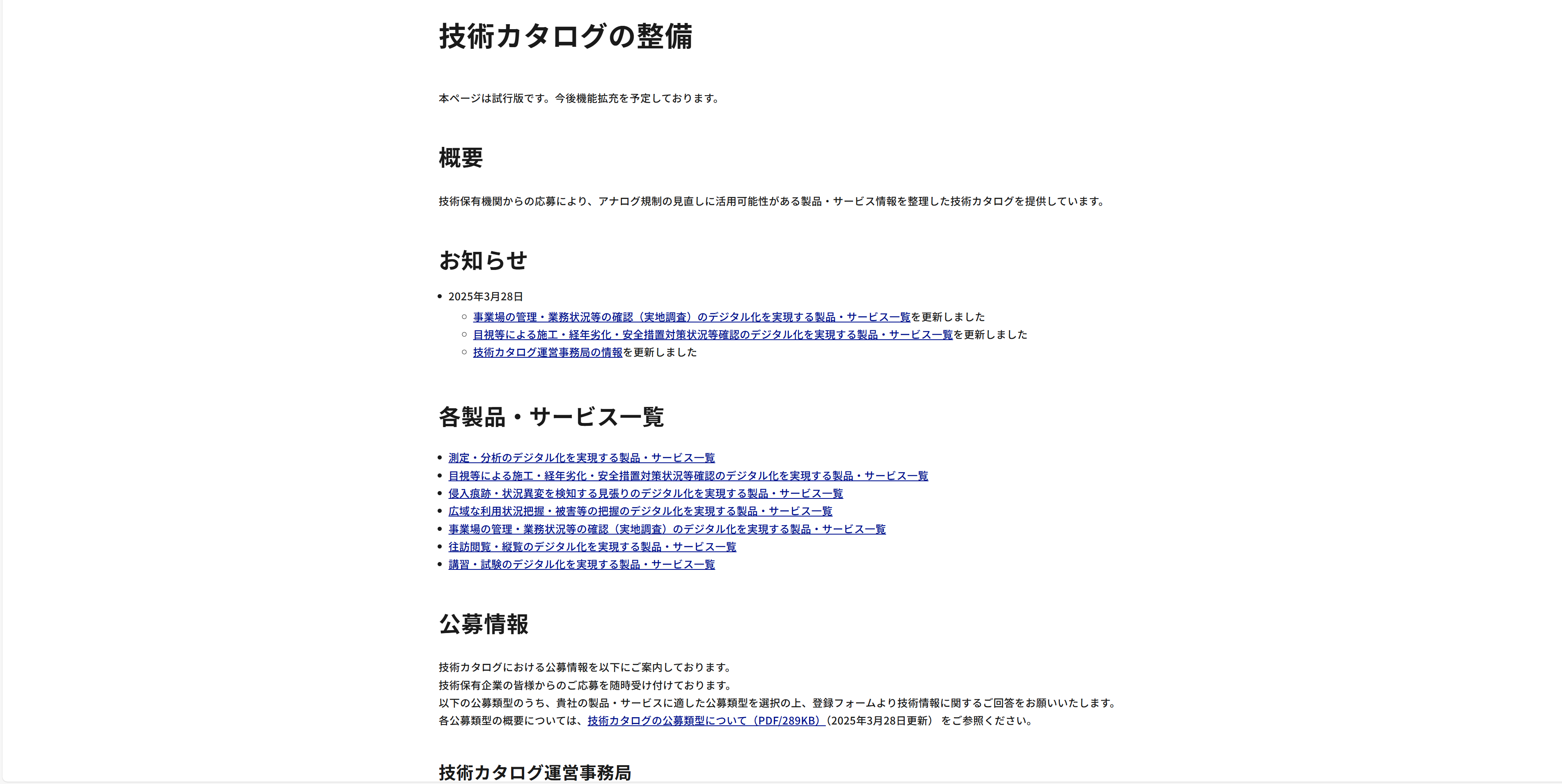

このように、「制度の見直し」を「技術の実装」につなげていくための取組として、デジタル庁では、アナログ規制の見直しや見直した各分野において活用可能な技術を視覚的に整理したテクノロジーマップ、実際に活用可能な具体的な製品・サービスの情報を整理した「技術カタログ」(※外部リンク)を公表するなど、情報提供を積極的に行っているところです。

例えば、LAND INSIGHTによる、人工衛星画像の解析技術についても掲載されています。

(「テクノロジーマップ」と「技術カタログ」/デジタル庁ウェブサイト)

南相馬市の大谷氏は、「国のアナログ規制の見直しが、地方公共団体のDX推進を後押しすると実感しました」と述べ、今後も業務負担の軽減に向けた取組を進めたいと語ります。

「地方公共団体職員も農業従事者も減っている中で、これまで通りでは業務遂行が難しくなると考えています。足元の無駄な業務把握も含めて、いかに工夫して業務を減らすか、取り組んでいきたいです」(南相馬市・大谷氏)

デジタル庁では規制を所管する各府省庁と連携しながら、今後もアナログ規制見直しを進める地方公共団体の取組をサポートします。

デジタル庁ニュースの動画では、報告会当日や現地確認の様子をお伝えしています。あわせてご覧ください。

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- アナログ規制見直しの取組|デジタル庁(※外部リンク)

- 地方公共団体におけるアナログ規制の見直しに対する個別型支援事業|デジタル庁(※外部リンク)

- 技術カタログの整備|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースでは、アナログ規制見直しに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご確認ください。

- 【住民の不便を解消!】福岡市が行った“アナログなルール”の見直し|デジタル庁ニュース

- 【アナログ規制の見直し】 沖縄県糸満市への「個別型支援」に密着取材 |デジタル庁ニュース

- RegTechで3.6兆円の経済効果!「アナログ規制見直し」が日本の未来を変える|デジタル庁ニュース

- RegTechが支えるインフラメンテナンスの未来|デジタル庁ニュース

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。