RegTechで3.6兆円の経済効果!「アナログ規制見直し」が日本の未来を変える

- 公開日:

ここ数年、政府や地方自治体などで盛んに議論されている「アナログ規制」。

その見直しを加速する「RegTech(レグテック)」をビジネスチャンスにつなげていくために、日本のエンジニアが担う役割とは何でしょうか。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)でサイバー技術研究室 室長を務める登 大遊(のぼり だいゆう)氏に、デジタル庁参事官の須賀 千鶴(すが ちづる)が聞きました。

目次:

アナログ規制見直しとRegTechの可能性とは?

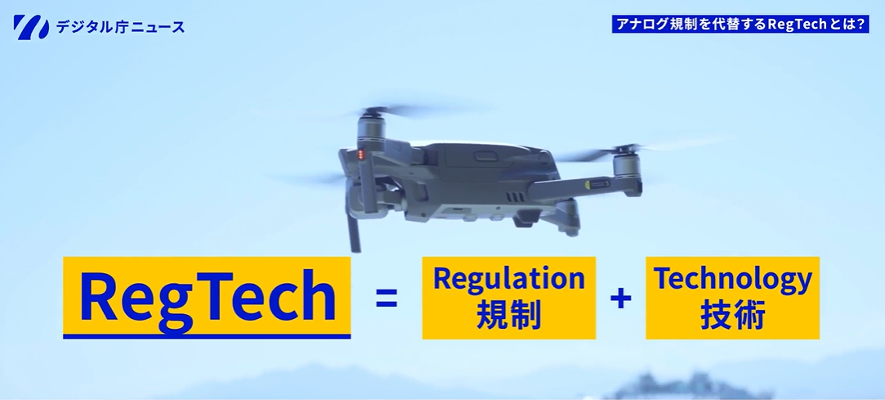

「RegTech」とは、アナログ規制が求める目視や巡回などの前時代的な手段を代替するテクノロジーのことです。RegTechを活用した、規制の見直しに向けた取り組みはすでに始まっています。

2023年10月27日、デジタル庁がオンラインイベント「RegTech Day」を開催し、有識者らが「アナログ規制の見直しによって生まれる新しい技術」をテーマに意見を交わしました。その登壇者の一人が、情報処理推進機構の登 大遊氏。

イベントでは、ソフトウェア開発者でもある登氏のエンジニアとしての視点から見たRegTechの可能性について、「日本品質の多種多様なソフトウェア技術が出てくれば、世界の中心的な地位に日本が復活できるのでは」といった発言もありました。

そもそもアナログ規制とは?

まず明らかにすべきは「アナログ規制」という言葉の定義です。動画コンテンツの中で、次のように説明しています。

「国が定める法律や政令、省令といったルールの中には、今のデジタル技術が出てくる前につくられたものもたくさんあります。

例えば、送電線や高速道路の点検の場合、人がわざわざ危ない場所まで登って行き、現場のひびを目視で確認するということがルールに書かれています。しかし、ドローンを使っての確認で十分とすることもできます。

あるいは物を失くしたとき、警察署に行って届け出をしても(その場で遺失物が)届けられているかすぐには分からないので、何度も警察署に足を運ぶということが昔はありました。

このように、デジタル技術がなかった当時、多くの人が介在することを前提として定められたルールです。私たちはこれを『アナログ規制』と呼んでいます」(須賀)

アナログ規制の見直しによって、例えば、橋げたの点検を従来の目視ではなく、ドローンを使ってできるようになります。

このアナログ規制。人を介することによる安心・安全の担保となる一方で、デジタル化の推進を妨げる要因になっているのも事実です。

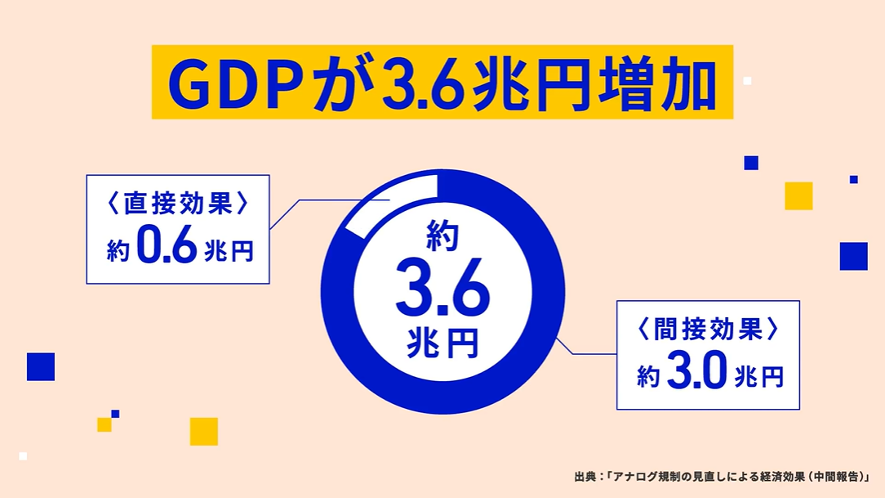

これまで、デジタル庁によって見直しの対象となったアナログ規制は、「目視検査」「実地監査」「対面講習」「定期検査・点検」など約1万条項にのぼります。デジタル庁は、アナログ規制見直しによるGDPの増加を約3.6兆円と試算しています。

同様に、業務負担に関しても、約25万人相当分の業務が軽減できるとされ、日本が直面する「人手不足の解消」にもつながる見通しが示されています(出典:「株式会社三菱総合研究所へのデジタル庁委託調査による推計」)。

そしてアナログ規制と並ぶ、もう一つのキーワードが「RegTech」。「Regulation(規制)」と「Technology(技術)」をかけ合わせた造語で、最新のデジタル技術を駆使して民間事業者に課された煩雑なアナログ規制を見直し・排除することで、より進化した質の高いシステムを構築し、新たな価値創造を促す取り組みに寄与することが期待されています。

デジタルへの移行を妨げるハードルとは?

しかし、アナログ規制見直しの課題の一つとして挙げられるのが「リテラシー」です。アナログに慣れ親しんでいる人たちにとっては、デジタルへの移行が心理的にも技術的にも高いハードルになっています。ここで大きな役割を果たすのがエンジニアの存在で、登氏は次のように話します。

「従来のアナログ手続きで使われてきた紙やボールペンというのは、非常に堅牢です。仮に震災が起きても、停電になっても、または建物が火事になってもコピーがあれば大丈夫。これがコンピュータの場合、本当に大丈夫かどうかというのは、技術者のみが知るというのが現状です」

「デジタルの場合、1ビット変わると情報が逆になってしまうこともあるのですが、技術者は、(セキュリティは)大丈夫だと主張します。しかし、本当に大丈夫かどうかはよく検証しないといけない。『これは絶対間違いない』というふうに誰もが納得のいくデジタル技術が理論上、技術上は存在しますが、実質的に使えていないのです」(登氏)

登氏は、テクノロジーと社会システムの双方に精通している人を増やし、社会全体でリテラシーを底上げしていくことが重要であると話します。

「技術と社会システムの両方がずいぶんと分かった単一の方がたくさん組織的に増えるという状況をつくるのがまず重要です。そうすれば豊かなビジネスがその上に咲き、何十年、何百年と長期間にわたって栄えると思っています」(登氏)

第2のシリコンバレーを日本が担う?

オペレーティングシステム(OS)やクラウド、通信といった技術に関して、日本のエンジニアの資質・人数は、すでにアメリカと同レベルにあると登氏は言います。今後のデジタル社会において日本の役割はどこにあるのでしょうか。

「アメリカが開発し成功したクラウドやOSのような基盤技術を、日本がさらに発展させるようにする。そうするとアメリカが、またその上にAI(人工知能)の次を担うすばらしい技術を開発していきます。

(この連携のサイクルを強化していくところに)おそらく日本の役割はあると思います。そういった意味で第2のシリコンバレーは日本であろうと。日本品質の多種多様なソフトウェア技術などがどんどん出てくれば、世界の中心的な地位に日本はまた復活できるのではないかと思います」(登氏)

だからこそ、デジタルのポテンシャルを摘むことなく、足かせとなってしまう可能性のあるアナログ規制を官が見直し、さらなる技術開発を民間が進めていくエコシステムが不可欠です。

「行政が、歴史の変化など重要な要素を担いたいと望む技術者たちと手を組むことがとても大切であると実感しています。若いエンジニアの方々は行政部門への興味を持っていただき、そこにスムーズに入り込める仕組みを(行政が)これから一緒に考えていくべきだと思っています」(登氏)

関係者のコミュニティ「RegTechコンソーシアム」

デジタル庁では、アナログ規制の見直しに取り組む関係者の意見交換や情報共有を目的とした活動を「RegTechコンソーシアム」として立ち上げ、そのコミュニティをコミュニケーションプラットフォーム「Slack(スラック)」上に開設しているほか、ピッチコンテストやシンポジウムなどのイベントも開催しています。

関係者による“直接対話”の場をつくることで、規制の見直しが技術の進展をもたらし、それがさらなる規制の見直しにつながる好循環を実現していくのです。

ぜひ、利用登録をお願いします。

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

独立行政法人情報処理推進機構

サイバー技術研究室 室長

登 大遊(のぼり・だいゆう)氏

日本の企業や行政機関等のテレワークシステムや、世界中で 700万ユーザー利用の SoftEther VPN セキュリティソフト等を開発しているソフトウェア技術研究経営者。2004 年に筑波大学在学中にソフトイーサ株式会社を起業。2017 年 博士 (工学)。2017 年から筑波大学産学連携准教授 (2022 年から客員教授)、2018 年から 独立行政法人 情報処理推進機構 (IPA) サイバー技術研究室長。2020 年から NTT 東日本本社 特殊局員 (いずれも現役)。デジタル庁が進めるアナログからデジタルへの移管作業の指針となる「テクノロジーマップ」作成にも参画している。

デジタル庁 参事官

須賀 千鶴(すが・ちづる)

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。