【住民の不便を解消!】福岡市が行った“アナログなルール”の見直し

- 公開日:

デジタル庁では、人の目や対面での対応を求める「アナログ規制」の見直しを各府省庁と連携して進めています。これまでに見直し対象となった国の法令等のアナログ規制については、ほぼすべての見直しを完了しました。

これまで我が国では法令等の定めに基づき、河川や橋、ダム、危険物の保管場所、一定規模の商業施設など、一部の建物・構造物の管理状況や損傷状況などについて、人が現地に行き、目で見て調査・点検・検査することが義務付けられてきました。

こうした「アナログ規制」は、デジタル技術の活用を想定していないものや、高所や危険物に近い場所など生命・身体への危険を伴う場所での作業を求めるものがあり、効率面や安全面で課題が指摘されています。

一方で、近年ではドローンやAIによる画像解析などが進歩し、遠隔でモニタリングできる技術が発展しています。

アナログ規制の見直しの取組は、事業者がデジタル技術を活用しやすい環境の整備につながるとともに新たな市場の創出や、ひいては人口減少による労働力不足など我が国が直面する課題の解決につながると見込まれており、地方公共団体でも取組が進んでいます。

今回のデジタル庁ニュースでは、アナログ規制見直しの取組概要や見込まれる政策効果に加え、地方公共団体でも進むアナログ規制の見直しの事例、地方公共団体におけるアナログ規制見直しを支援するデジタル庁の取組をご紹介します。

<目次>

アナログ規制見直しの取組について

アナログ規制とは、人の目による確認、現地・対面での講習への参加、公的証明書等の書面での掲示など、アナログ的な手法を前提としているルール(規制)のことです。ここでのルールとは、主に法令や条例等を指します。

今後、我が国では少子高齢化が進むと予想されますが、政府では行政機能を維持しつつ、国民の利便性をより高めるために、デジタル技術の活用による、業務の合理化によって生産性の向上や人手不足の解消を図ろうとしています。

法令や条例等は、行政や社会、産業の基本的な形をつくる大切なものですが、その多くはデジタル技術が登場する以前に定められており、書面や対面などアナログ的な手法での対応を前提としています。

こうした法令や条例等には、社会のデジタル化を阻む一面があります。そのため、国はこうしたアナログ規制を見直し、デジタル技術を活用できる環境を整える取組(アナログ規制見直しの取組)を進めています。

具体的には、現行の法令や条例等からアナログ規制に該当する規定を洗い出した後、規定の改正や、デジタル技術を活用できることを明確にするための取組を進めています。

これまでに約96%(7,835件)のアナログ規制見直しを達成

デジタル庁では規制を所管する各府省庁と協力し、時代に合わなかったり手続のオンライン化を妨げていたりする法令(約1万条項)や、告示・通知通達を2022年7月から洗い出しました。

その結果、見直しが必要とされた規制は8,164件にのぼりました。このうち、約96%の7,835件の見直しを2024年6月までに完了。残っている条項も、完了の時期にめどが立ちました。

また、新たにつくられる法令でアナログ規制が生まれないようにするため、政府が国会に提出する予定の法案を点検する「デジタル法制審査」を実施しています。

なお、デジタル庁では、代表的なアナログ規制を以下の7項目に整理しています。

- 目視規制:人が現地に赴き、施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、目視によって判定すること(検査・点検)や、実態・動向などを目視によって明確化すること(調査)、人・機関の行為が遵守すべき義務に違反していないかどうかや設備・施設の状態等について、一定期間、常時注目すること(巡視・見張り)を求めている規制

- 実地監査規制:人が現場に赴き、施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、書類・建物等を確認することによって判定することを求めている規制

- 定期検査・点検規制:施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、一定の期間に一定の頻度で判定すること(第三者検査・自主検査)や、実態・動向・量等を、一定の期間に一定の頻度で明確化すること(調査・測定)を求めている規制

- 常駐・専任規制:(物理的に)常に事業所や現場に留まることや、職務の従事や事業所への所属等について、兼任せず、専らその任にあたること(1人1現場の紐付け等)を求めている規制

- 対面講習規制:国家資格等の講習をオンラインではなく対面で行うことを求めている規制

- 書面掲示規制:国家資格等、公的な証明書等を対面確認や紙発行で、特定の場所に掲示することを求めている規制

- 往訪閲覧・縦覧規制:申請に応じて、又は申請によらず公的情報を閲覧・縦覧させるもののうち、公的機関等への訪問が必要とされている規制

(第7回デジタル関係制度改革検討会「アナログ規制の見直しに係る取組の概要について」[PDF](2024年9月25日))

上記7つの規制に加えて、使用する記録媒体をフロッピーディスク等に限定するような規制も、アナログ規制として取り扱っています。

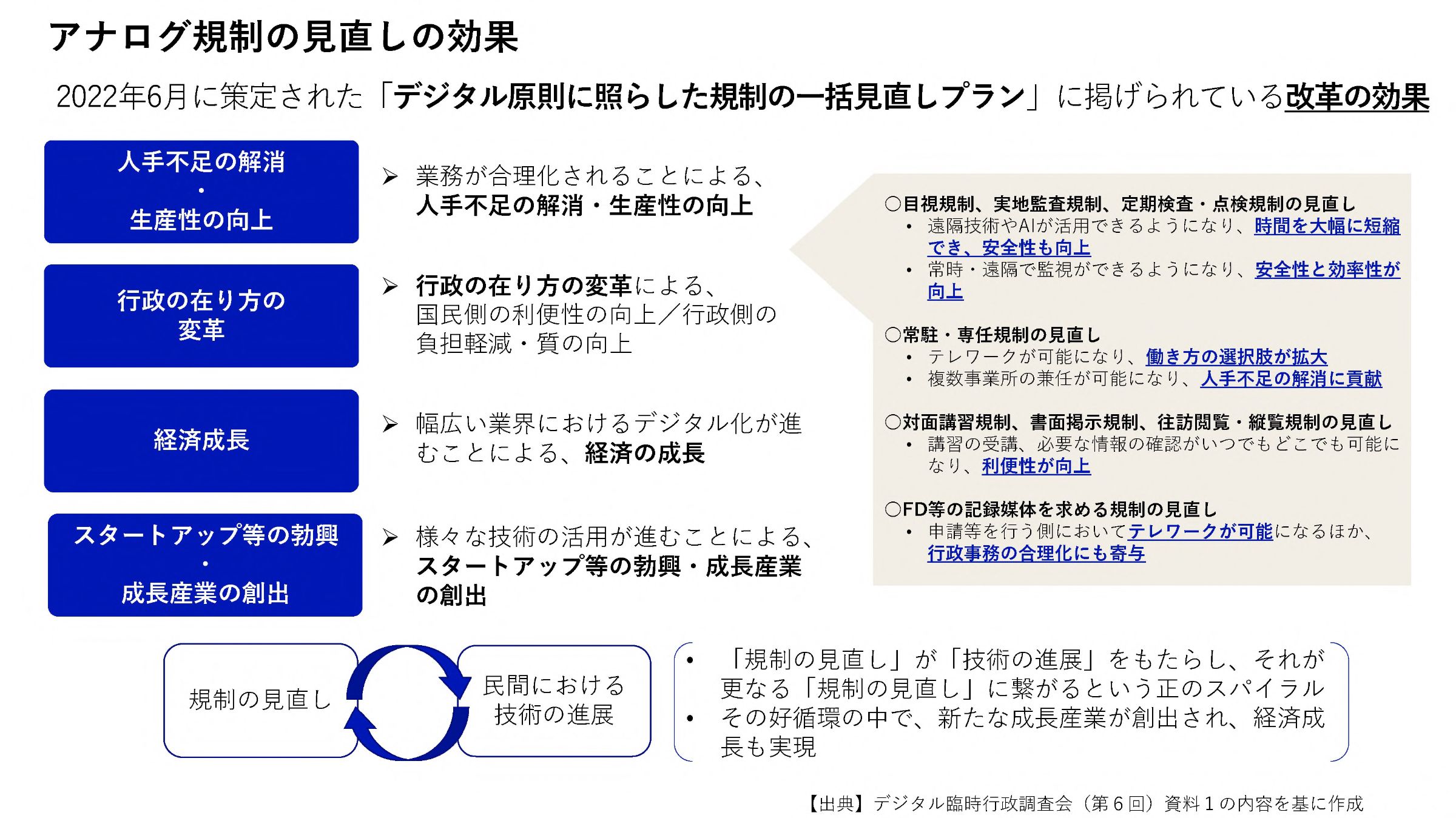

アナログ規制見直しの効果とは?

デジタル庁ではアナログ規制の見直しの効果を、以下のようにまとめています。

(デジタル庁「アナログ規制の見直し ~地方公共団体向け基本資料集~」[PDF](2024年11月))

たとえば、これまで役所に出向く必要があった手続や講習、資料の閲覧がオンラインで可能になるなど、国民が自身の生活に合わせて、行政サービスにアクセスできるようになります。

行政職員にとっても、目視や現地訪問が必須の業務が減ることで、職員の負担が軽くなり、より付加価値の高い業務に労力や時間を充てられるようになります。

行政のデジタル化が進めば、デジタルソリューション市場が拡大する可能性もあります。スタートアップなどにとっては新たな参入機会になり、新規事業の創出も期待できます。

デジタル技術の活用が進むことでテクノロジーが発展し、発展したテクノロジーの活用が可能となるようさらなるアナログ規制見直しにつなげることも期待されます。

アナログ規制見直しの取組は、デジタル技術の活用だけにこだわるものではありません。あくまでも利便性や生産性の向上、人手不足の解消が目的です。必要であれば、アナログ的な手法を残すこともあり得ます。

また、活用するデジタル技術は、必ずしも最先端のものに限りません。スマートフォンやオンライン会議システムなど、私たちが日頃から使っている身近なテクノロジーも想定しています。

地方公共団体にも広がるアナログ規制見直しの取組

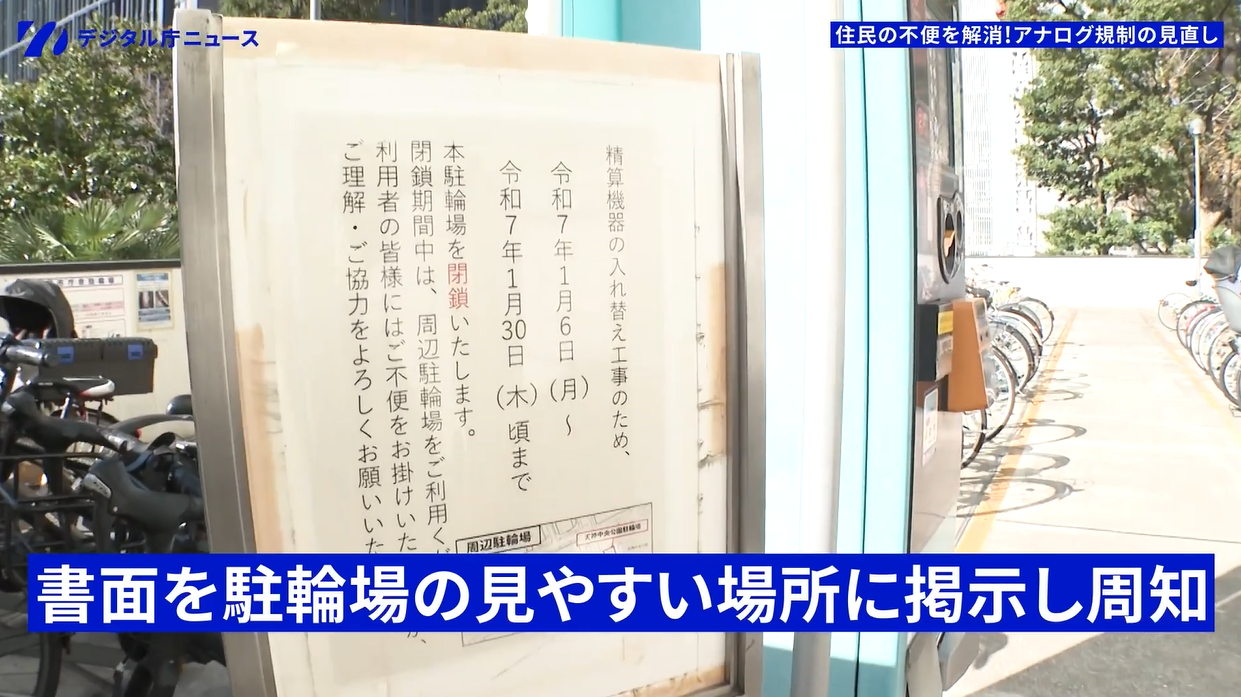

(福岡市の駐輪場に貼りだされた、臨時休場のお知らせ)

国の法令等に係るアナログ規制見直しの取組に一定の目途がついたことで、今後は地方公共団体でも取組が進むことが期待されます。

地方公共団体では、住民の皆さんの暮らしと密接に関わる住民サービスを提供しているため、規制見直しの効果を身近に感じやすいかもしれません。

全国に先駆けて、アナログ規制の見直しを進めている団体があります。たとえば、福岡市では、市が管理する駐輪場が悪天候や工事・整備などのため臨時休場する場合、これまでは閉鎖のお知らせを現地に紙で掲示しなければならないと条例で規定されていました。

○福岡市庁舎自転車駐車場条例

第5条 市長は、必要があると認めるときは、臨時に自転車駐車場を休場することができる。この場合において、市長は、自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

そこで福岡市では、オンラインで行政手続ができることを定めた「福岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(オンライン化条例)」を改正し、書面だけでなく、インターネットでの周知を義務付ける条項を新たに加えました。これにより、掲示を紙に限定していた行政手続に関する条例をまとめて見直すことができました。

この見直しによって、駐輪場を利用する住民は、事前に臨時休場を確認できるようになりました。

他にも福岡市では、市内の動物愛護管理センターで募集しているボランティア登録に必要な研修をオンラインで受講できるようにするなど、さまざまなアナログ規制見直しに取り組んでいます。具体的な内容は、下記の動画でも紹介しています。

地方公共団体に向けたアナログ規制見直しへの支援メニュー

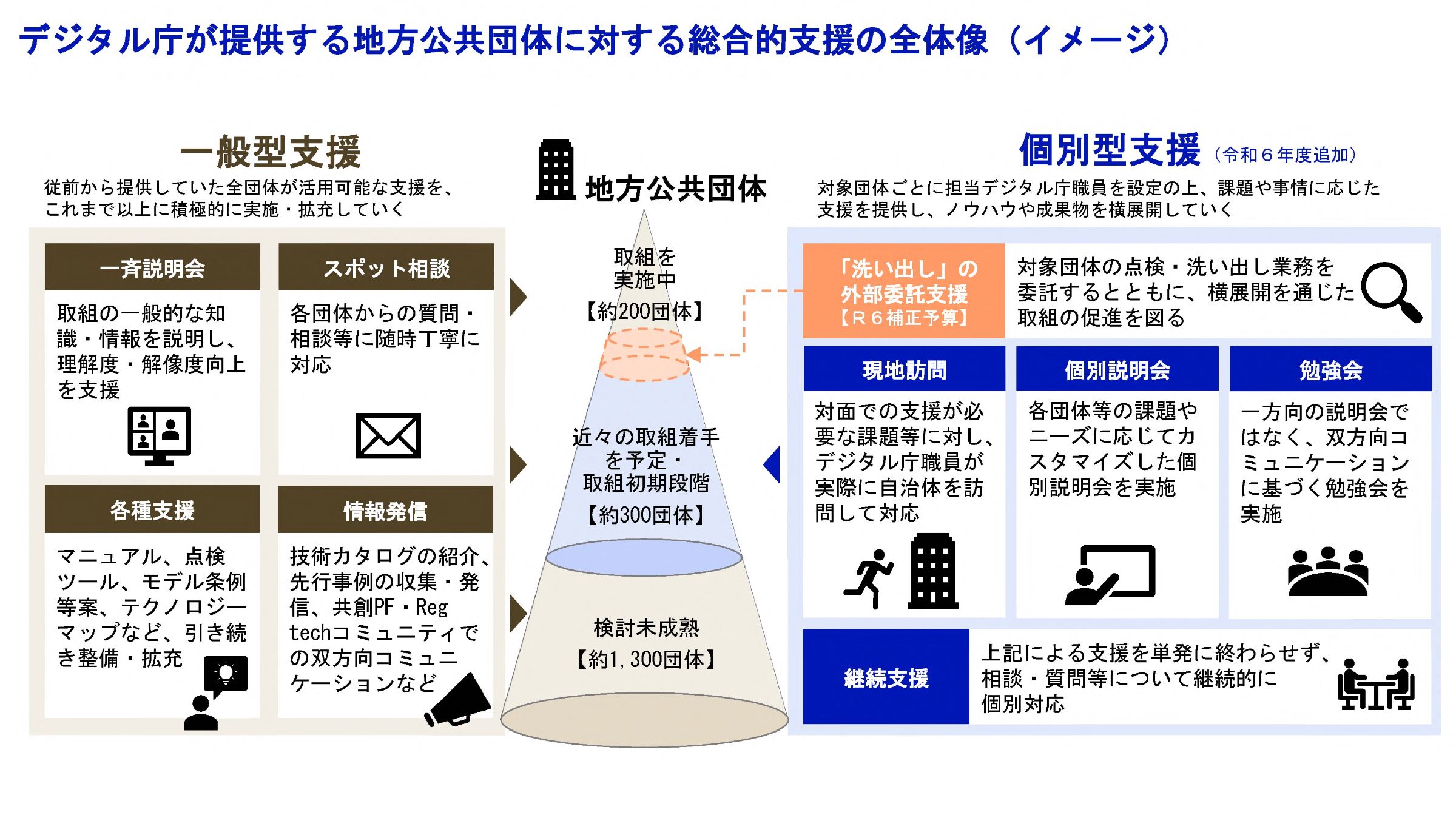

(デジタル庁資料)

デジタル庁では、各団体のアナログ規制見直しを支援する取組としてさまざまな取組を進めています。

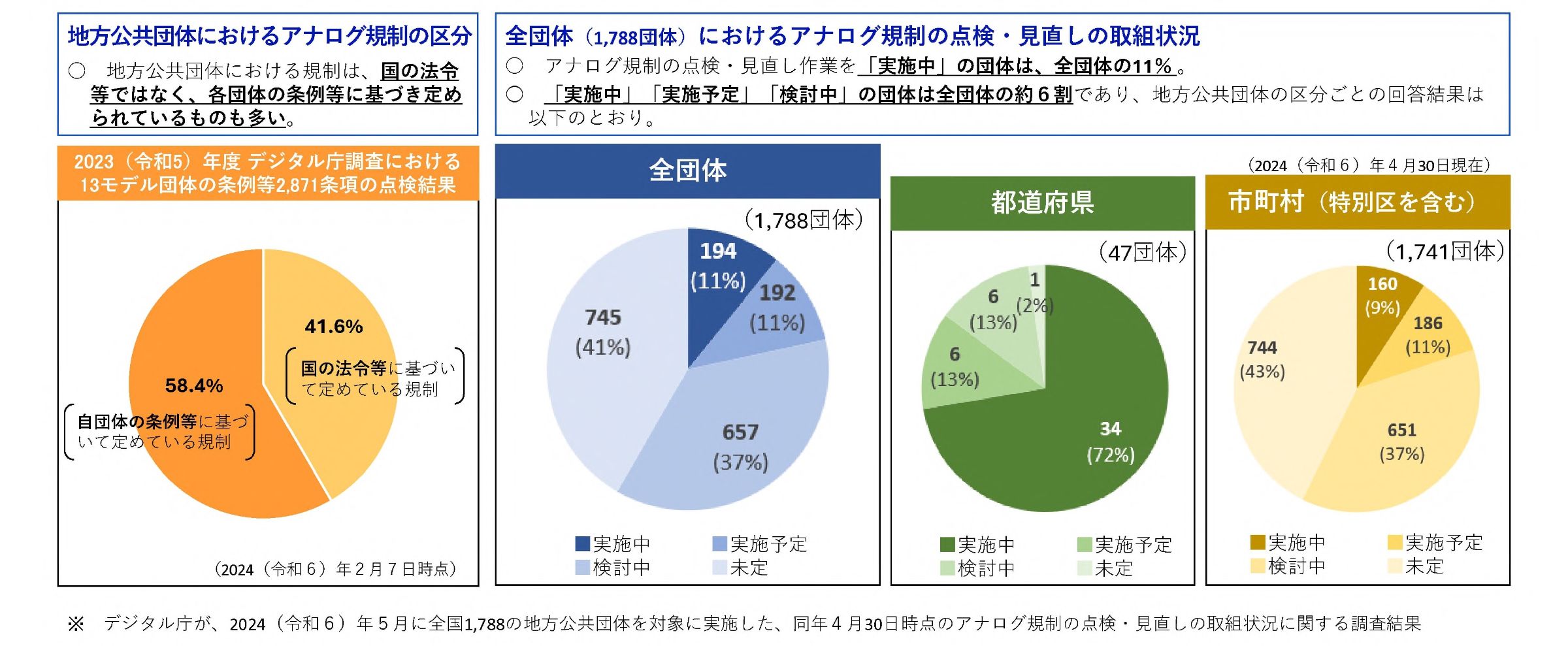

2023年度は13のモデル団体とともに、実際の条例等に存在するアナログ規制の洗い出しをする調査事業を実施しました。この調査によって、アナログ規制であると判断された条例等の条項は8,000近くにのぼりました。また、地方公共団体が独自に設けた条例等に基づくものが全体の約6割を占めていることが分かりました。

一方で、デジタル庁が全国の地方公共団体に対し、アナログ規制見直しの進捗を尋ねたところ、見直しを「実施中」もしくは「実施予定」と答えた地方公共団体は、全体の2割程度でした。

内訳をみると、都道府県ではあわせて8割強が「実施中」「実施予定」(それぞれ72%、13%)だったのに対し、市区町村では2割(同9%、11%)にとどまりました。

(デジタル庁「アナログ規制の見直し ~地方公共団体向け基本資料集~」[PDF](2024年11月))

アナログ規制の見直し作業は、地方公共団体にとっても大きな取組です。膨大な条例等からアナログ規制につながる規定を洗い出し、見直しの方向性を具体的に検討する際には、全庁的な部署の巻き込みや担当部署のノウハウが求められます。

そこでデジタル庁では、アナログ規制見直し作業に臨む地方公共団体への支援メニューとして取組に関する説明会や、各団体からの質問・相談への随時対応などを実施しています。加えて、以下のような取組も進めています。

(1)地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアルの公開

2022年11月には、アナログ規制の見直しに必要な手順や先行事例を紹介した点検・見直しマニュアルを公開しました。2023年12月には、モデル団体との調査事業をもとに整理した課題を反映した第2版を公開しています。

また、先行して国が実施した法令等でのアナログ規制見直しの事例も公表[PDF](※2023年12月までの見直し分)し、法令や通知・通達等をどのように修正したのかを紹介しています。

今後は、アナログ規制を担当する地方公共団体の職員が参照できるよう、先行団体や国における実際の見直し事例を整理したモデル的な用例集をデジタル庁が作成し、マニュアルに反映する予定です。

●詳細は以下のリンクをご覧ください。

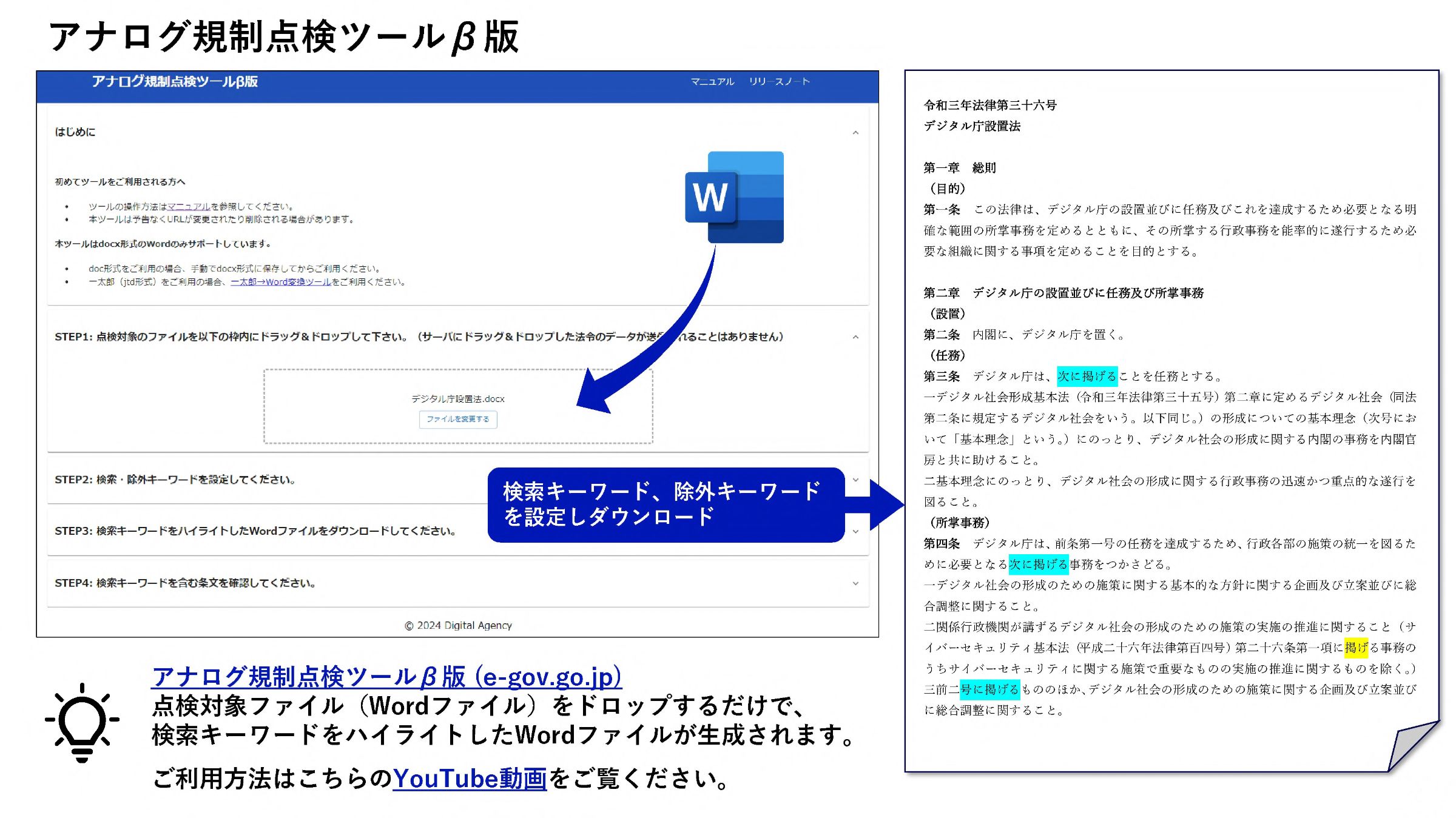

(2)アナログ規制点検ツールβ版の公開

(デジタル庁「アナログ規制の見直し ~地方公共団体向け基本資料集~」[PDF](2024年11月))

2024年9月には、既存の条文からアナログ規制に類型的に含まれるキーワードを一斉に検索する「アナログ規制点検ツールβ版」(※外部リンク)を公開しました。

点検したい条文を載せたファイルをツールの解析にかけると、上述のキーワードがハイライトされたファイルが出力されるとともに、該当の条項を一覧形式で確認することも可能となっています。キーワードは自由に設定できます。詳しい利用方法は、以下のリンクから動画をご覧ください。

- アナログ規制点検ツールの使い方 - デジタル庁/YouTube(※外部リンク)

(3)テクノロジーマップ・技術カタログに関する取組

また、デジタル庁ではアナログ規制を類型化し、それぞれの類型と内容、デジタルで代替でき得る技術の対応関係を整理・可視化したテクノロジーマップを公開しています。

あわせて、アナログ規制の見直しに活用し得る具体的な製品・サービス情報をまとめた技術カタログを用意しました。

今後は、こうした情報を規制対象事業者や技術保有企業などに積極的に発信することなどを通じて、「制度の見直し」と「技術の実装」の好循環につなげることを目指します。詳細は以下のリンクをご覧ください。

(4)個別型支援

従来のすべての団体を対象にした一般的な支援に加えて、各地方公共団体の個別の課題等に応じた「個別型支援」のメニューも2024年度からスタートしました。

デジタル庁では、地方公共団体ごとに担当職員を設定し、アナログ規制見直しの推進や、団体それぞれの課題に寄り添った支援を提供します。

規制の見直しにあたっては、庁内でどういったチームをつくるかなど、見直しに向けた機運づくりも重要です。役所内での体制や環境づくりなど、条例等の点検・洗い出し作業の前段階からの相談にも応じます。

現地での支援が必要な場合は、担当職員が対象団体に直接伺います。それぞれの団体の希望に応じて、個別説明会や双方向コミュニケーションに基づく勉強会も開催します。

また、令和6年度補正予算では「地方公共団体アナログ規制点検・見直し伴走型支援事業」として予算を計上。地方公共団体でのアナログ規制の見直しで大きな壁となっている、条例等のアナログ規制の洗い出し作業を支援するとともに、その結果等を他団体へ横展開する事業を実施する予定です。

デジタル庁では、コミュニケーションツール「Slack」上に設けた「デジタル改革共創プラットフォーム」を活用し、地方公共団体の皆さまが情報交換や知見の共有を図るサポートも進めています。

アナログ規制見直しの専用チャンネルでは、いつでも相談できる体制を整えており、他の地方公共団体の担当職員とも交流できます。地方公共団体と政府機関の職員であれば、どなたでも参加できますので、ご興味のある方は以下のリンクをご覧いただき、ぜひアカウント登録をご申請ください。

- デジタル改革共創プラットフォーム|デジタル庁(※外部リンク)

デジタル庁では引き続き、地方公共団体でのアナログ規制の見直しを支援してまいります。

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- アナログ規制見直しの取組|デジタル庁(※外部リンク)

- 地方公共団体におけるアナログ規制の見直しに対する個別型支援事業|デジタル庁(※外部リンク)

- テクノロジーマップ試行版|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁noteでは、アナログ規制見直しに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご確認ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。