【デジタル認証アプリ】事業に合わせた本人確認システムをスピーディーに実装。デジタル庁の伴走支援で実現

- 公開日:

デジタル庁は2024年6月、マイナンバーカードを活用した「デジタル認証アプリ」をリリースしました。このアプリは、ECサイトやネットバンキング、自治体アプリ・ポータルや行政手続など、官民の様々なサービスで、スマートフォンによる本人確認を可能にするものです。

- デジタル認証アプリ | デジタル庁(※外部リンク)

民間事業者や行政機関は、運営するサービスに「デジタル認証アプリサービスAPI」を組み込むだけで、マイナンバーカードを使ったオンライン本人確認機能を手軽に導入できます。また、署名用電子証明書を用いた住民票の取得などのオンライン申請での電子署名にも対応しています。

デジタル庁では民間出身職員が中心の専門チームを設置し、導入希望先(顧客)の目線を大切にした伴走型の導入支援を提供。検討開始から最短2か月程度でサービスインが実現した例もあります。

デジタル庁ニュースでは、デジタル認証アプリの特徴や導入プロセスの工夫点、導入希望先をサポートする上で心がけていることなどを担当職員に聞きました。

プロフィール:

青野 彰太朗 プロジェクトマネージャー(プロダクトオーナー)

髙橋 岳志 プロジェクトマネージャー(カスタマーサクセス担当)

松﨑 雄汰 政策推進スペシャリスト(デジタル認証アプリ利活用推進担当)

(※所属・職名などは取材時のものです)

目次

安心・安全で便利な本人確認を叶える「デジタル認証アプリ」

(デジタル認証アプリ利用の問合せ件数は400団体・サービス、申込数は210団体・サービスを超える/デジタル庁 ※2025年9月時点)

「デジタル認証アプリ」は、転売目的の買い占めやフリマアプリ・SNSなどを通じた個人間での取引トラブル、不正ログインなど様々なインターネット上での問題を、一人1枚発行されるマイナンバーカードを活用した品質の高いオンライン本人確認で防ぐために開発されました。

民間と行政機関あわせて、200以上のサービスでの活用・導入準備が進められており、リアルタイムで安全な本人確認が可能です。それに加え、民間・行政機関のサービス提供を受ける一般の利用者は、デジタル認証アプリを一度利用すれば、アプリ対応済みの他のサービス利用時にもスムーズに本人確認を実施できます。ユーザー体験の向上はもちろんのこと、デジタル認証アプリを活用する団体にとっても、ユーザーの離脱リスク低減などの効果を期待できます。

2025年9月時点でダウンロード数は30万を超えました。

●デジタル庁noteでは、デジタル認証アプリの仕組みについて解説しています。以下のリンクをご覧ください。

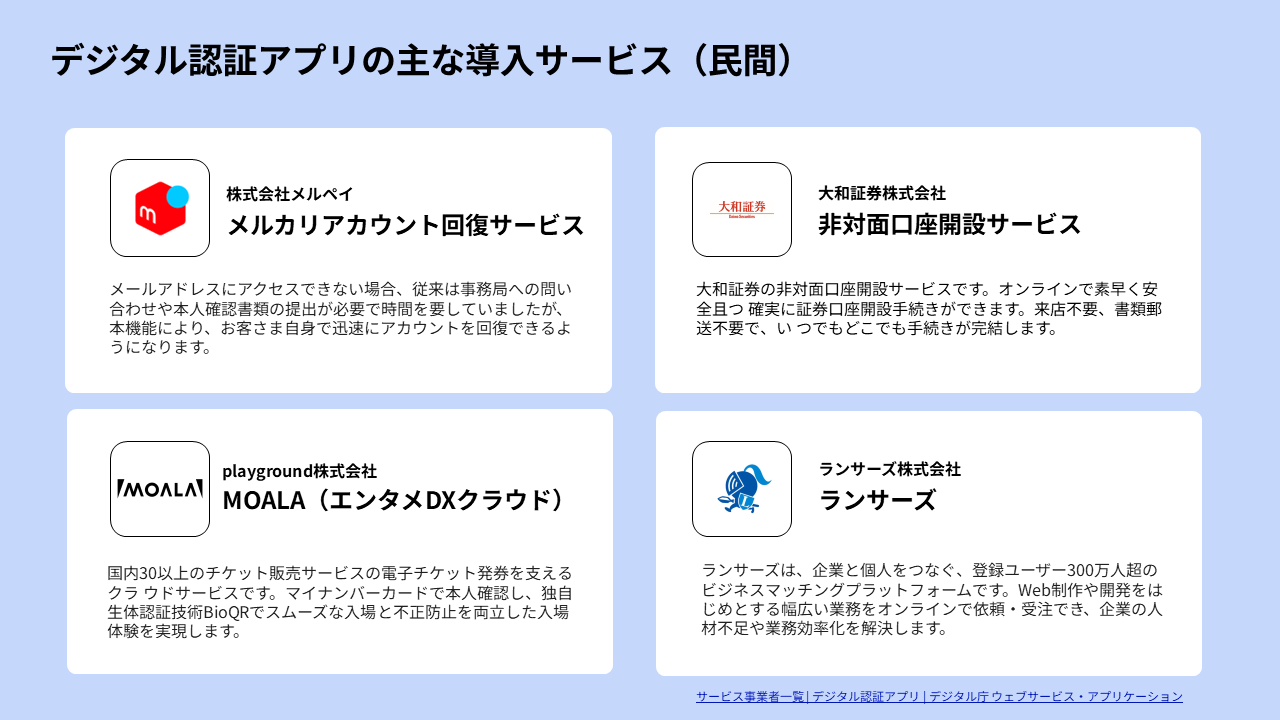

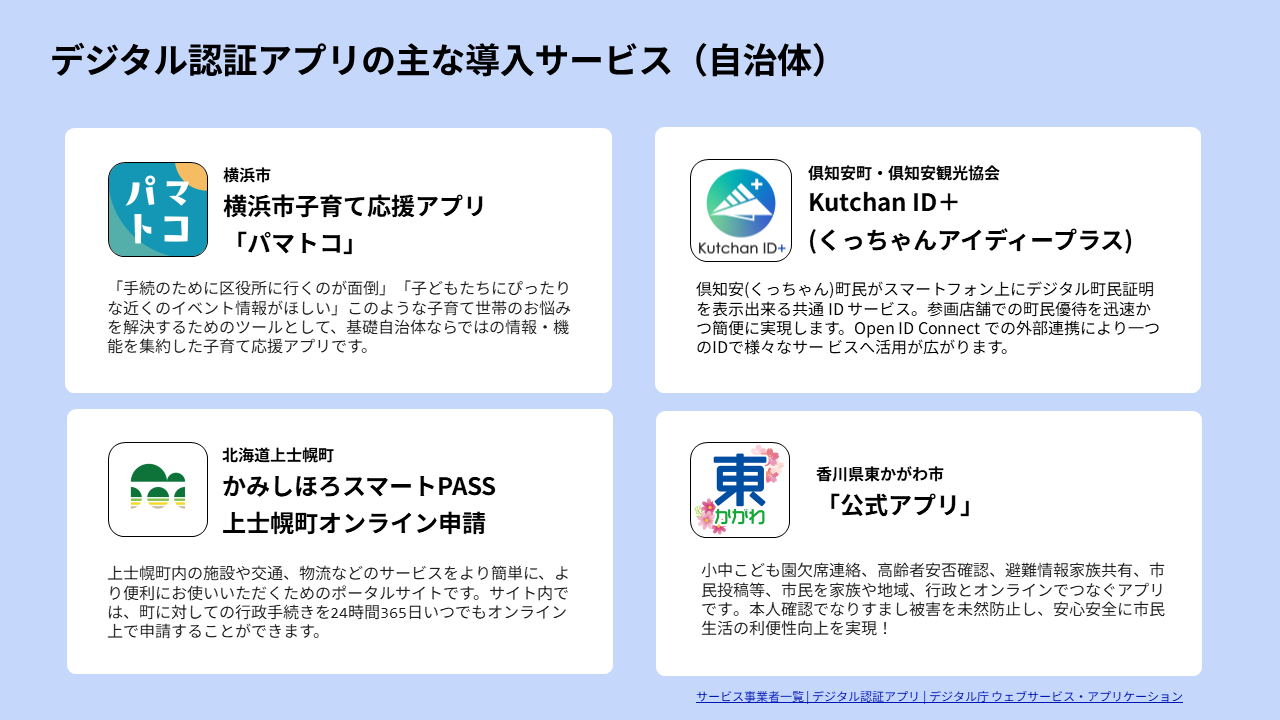

(デジタル認証アプリの機能を活用する民間のサービス例。金融機関の口座開設や、アカウント登録など、幅広い民間サービスでの本人確認に活用されている/デジタル庁)

(デジタル認証アプリの機能を活用する地方自治体のサービス例。オンライン行政手続やポータルサイトなどの本人確認に活用。また、準公共分野として、在学生・卒業生向けの各種証明書のオンライン申請サービスにアプリを導入する教育機関もある/デジタル庁)

●デジタル庁ニュースでは、自治体での活用事例を紹介しています。ぜひご覧ください。

- 【北海道上士幌町】オンラインで住民票の請求が可能に! かみしほろスマートPASS【デジタル認証アプリ活用】|デジタル庁ニュース

- 【北海道倶知安町】ニセコ×デジタル より住みやすいまちに!Kutchan ID+【デジタル認証アプリ活用】|デジタル庁ニュース

デジタル認証アプリのプロダクトオーナーである青野は 「(サービス事業者の)申込プロセスを可能な限り簡略化したり、申込者に求める対応を明示したりするなど、導入プロセスを意識的に設計しました」 と語ります。

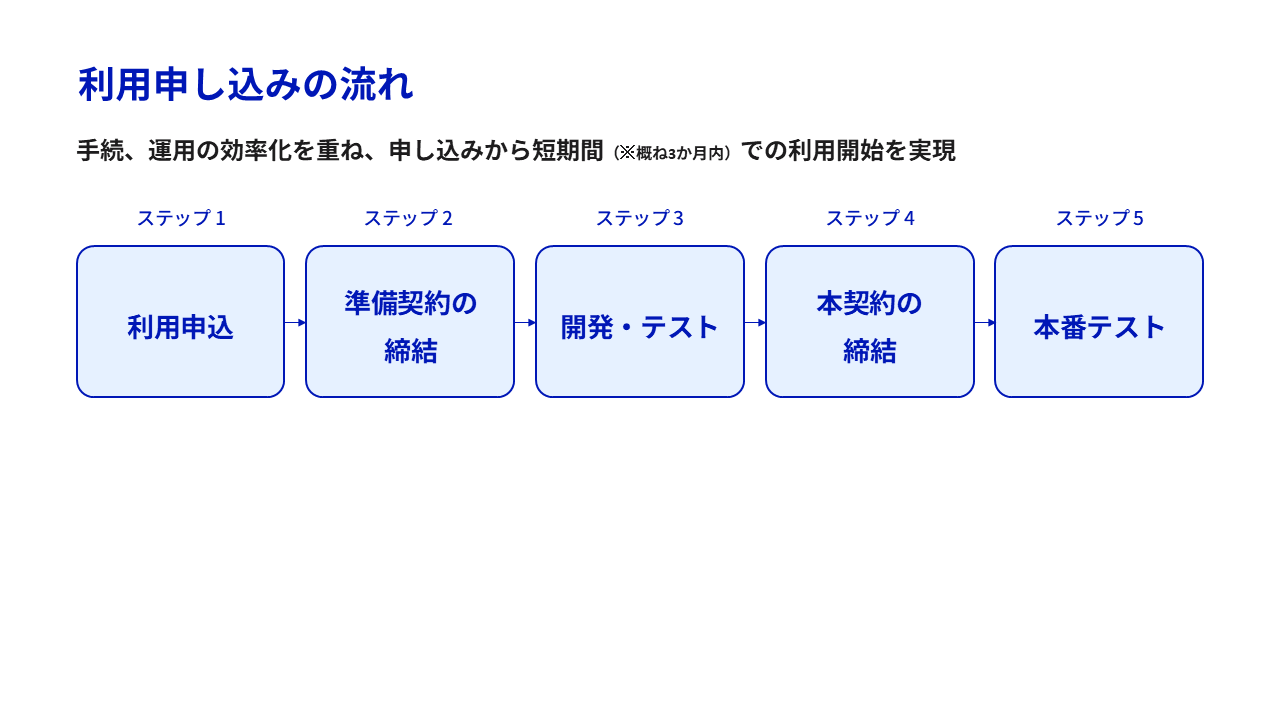

「デジタル認証アプリの特長は、無償提供によるコスト抑制と簡潔なプロセスによるスピーディーな導入が可能な点です。初回の打合せやヒアリング後、利用申込(ステップ1)と準備契約(ステップ2)が完了すると、開発・テスト(ステップ3)に進みます。導入希望をいただいてから実際に導入するまでの流れを、いかにスムーズに進められるかを意識しています」

「導入をどのように伴走支援するかについては、アプリのリリース前から力を入れてきました。迅速な導入を実現するために、申込ステップをなるべくシンプルに整理し、申込前のご相談からサービスインまでの各フェーズに担当者を置く体制を検討しました」

「申込に必要な書類を基本的にすべて公開し、提出時に必要な項目や対応を明記することで手続の全体像を示すようにしています。契約締結時の押印を不要にするなど、導入を希望する民間事業者や行政機関の工数をできる限り減らす工夫をしています」(青野)

●デジタル認証アプリサービスの申込に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル認証アプリサービスの事前準備契約の申込について|デジタル庁(※外部リンク)

- デジタル認証アプリサービスの本契約の申込について|デジタル庁(※外部リンク)

(プロダクトオーナーの青野 民間企業にてソフトウェアエンジニアのキャリアからスタートし、複数事業のプロダクトマネージャーを経験。前職はコンサルティング会社に勤務し、新規事業の立ち上げについて事業全体をリードする経験を持つ)

なぜ、導入プロセスの体験設計に力を入れたのか。青野は、これまでの経験に基づいて自分なりの“仮説”があったからだと明かします。

「(特に民間からみると)国が提供するサービスは、問合せへのレスポンスが遅いなど、導入の手続が面倒だと思われているかもしれないな、と。ゆえに最適な導入プロセスの構築には特に力を入れてきました」

「実際にデジタル認証アプリのサービスを導入いただいたとある企業の担当者様からも、はじめは『行政機関との連携ゆえに導入までに時間がかかるのでは』と身構えていたそうですが、『レスポンスも速く、サービス導入にあたっての説明も明快でよかった』という言葉をいただきました」

「デジタル認証アプリは不正転売や不正ログインなどの社会課題を解決するために活用いただけるサービスであり、導入後のコストも削減できるサービスです。ぜひ活用していただきたいですし、活用いただくためにも、自社サービスに組み込む担当者の方々にとって導入しやすいプロセスが構築されている必要があります」(青野)

導入プロセスは5ステップ、検討開始から2か月程度で利用開始の事例も

(利用申し込みの流れ/デジタル庁)

デジタル認証アプリの導入にあたっては、初回打合せや事前ヒアリング、導入支援チームからの提案等の後、大きく五つのステップを経ることになります。

(ステップ1)利用申込:サービス概要、APIドキュメントを確認の上、サービスサイトから問合せ・申込

(ステップ2)準備契約の締結:テスト環境提供のため、申込書類を記入し、デジタル庁に提出。デジタル庁による申込書類の審査後、利用規約における事前準備契約を締結

(ステップ3)開発・テスト:デジタル庁が提供するテスト環境でAPIを開発

(ステップ4)本契約の締結:テスト完了後、本番環境の提供のため、利用規約における本契約を締結

(ステップ5)本番テスト:本番環境でAPIの疎通確認を実施

利用申込からサービスインまでの目安は3か月程度ですが、これはあくまでも時間をかけて余裕をもって実装を進めていただく団体なども含めた参考値で、手続や開発・テストが順調に進めば、2か月程度で導入が完了する事例もあります。

実際、デジタル庁の導入支援チームはどのようなサポートをしているのでしょうか。担当職員に話を聞きました。

導入希望先のメリットを最優先に考え、具体的な活用法を提案

(政策推進スペシャリストの松﨑 社会課題解決事業を展開するベンチャーやITスタートアップなどで、セールス、マーケティング、ブランディングなどBizDev(事業開発)全般や事業統括を経験。官民問わず新規事業開発、コンサルティングや起業家支援なども行ってきた)

アプリ導入に関する問合せがフォーム(※外部リンク)に寄せられると、「利用申込」(ステップ1)を受けるにあたってまず30分ほどオンラインで「初回打合せ」を設けます。

デジタル認証アプリの導入目的や活用イメージ、不安・不明点などを伺いつつ、デジタル庁からは、デジタル認証アプリサービスの概要を説明します。必要に応じて、継続して打合せを設けます。また、検討中や要件が固まりきっていない段階での問合せも可能です。デジタル庁側からも、具体的な活用方法を提案しています。

こうした問合せや打合せに対応するのは、政策推進スペシャリストの松﨑雄汰です。

「最初の問合せ時点では、『そもそも導入するべきかどうか迷っている』という相談も多くいただきます。というのも、本人確認が法律上必須の業界は導入の動機が比較的はっきりしているのですが、必ずしもそうではないサービスを提供する事業者にとっては、特に悩ましいようです」

「こうしたお悩みをお持ちの場合は、『適切な本人確認の仕組みをサービスに組み込むことで、運営する事業やサービスにどのようなインパクト・メリットが考えられるか』をお話ししています」(松﨑)

一方で、デジタル認証アプリのリリースから1年半ほど経過し、寄せられる相談内容が徐々に変化してきていると松﨑は語ります。

「最近では先駆的にデジタル認証アプリを導入した競合他社の事例を見て興味を持ってくださる方が増えています。私たちのチームでもデジタル認証アプリのサービス活用事例の発信や、イベントへの登壇など、積極的に情報発信しており、その成果が徐々に実ってきていると感じます」(松﨑)

デジタル認証アプリは、登録時やログイン時の本人確認やアカウント回復など、さまざまなオンラインサービスに求められる機能に幅広く活用できることも特徴です。民間事業者だけでなく、地方自治体や、行政機関と連携しているITベンダーからの問合せも増えています。

デジタル認証アプリの活用を導入希望先に提案する際、松﨑は 「導入によって事業やサービスの発展に寄与する材料になり得るかを一番に考えています」 と強調します。

「もちろんデジタル認証アプリやマイナンバーカードの利活用が広がることは嬉しいですが、導入ありきで押し付けることはしません。導入によって良いシナジーが生まれ、事業の発展や、サービス提供を受ける一般の利用者のメリットにつながるかを検討し、もし他の方法が適していると考えられる場合は正直にお伝えします」(松﨑)

「私たちの目標は、『デジタル認証アプリを広げること』ではなく、あくまで『マイナンバーカードを活用した安心・安全な本人確認の仕組みを広げること』です。本人確認サービスを展開する民間事業者とも適切に連携しながら、提案を進めていきたいと思っています」(青野)

導入希望先に寄り添い、最短で開発を進めるサポートを提供

(プロジェクトマネージャーの髙橋 民間のシステム開発会社で20年超のSE経験を持つ。主に顧客からの受託開発を担当するSEとして上流から下流をすべて経験し、営業職として顧客対応の経験も持つことから、超上流や契約業務も行ってきた)

打合せやヒアリング後に「利用申込」(ステップ1)と「事前準備契約」(ステップ2)が完了すると、「開発・テスト」(ステップ3)に進みます。この段階から、デジタル認証アプリサービスAPIを組み込むため、導入希望先はシステムの構築を進めます。

準備契約後、導入希望先はデジタル庁が提供するテスト環境で「開発・テスト」を実施し、問題なく動作するようになれば「本契約」を締結。本番環境を構築して、本番テストに臨みます。

開発・テストでは、プロジェクトマネージャーの髙橋岳志がサポートを担当します。導入希望先が開発中に遭遇するトラブルは髙橋が窓口となって原因を探り、解決策を提案します。

髙橋は 「テスト環境でおおよそのバグは解消できるので、基本的に本番環境に移行した際のトラブルはありません」 と説明します。

開発中のトラブルシューティングでは 「スピーディーかつ正確に原因を究明し、解決できるように力を尽くしています」 と髙橋は力を込めます。

「そのために、デジタル庁内の技術者や保守事業者とも協力して、団体側のエラー等の状況を確認しながら、団体側で躓いている箇所を想定して対応に当たるよう留意しています」

「開発段階では、バグやトラブルを速やかに解消したい、設定情報をすぐに変えたいという急ぎの連絡が大半を占めます。基本的にメールでのやりとりなので、すぐに回答ができない場合でも、1次回答は速やかにお返しするようにしています。また、ウェブ会議を開いて実際にシステムの動きを拝見するなどして、導入希望先の担当者が懸念している部分を洗い出していきます」(髙橋)

導入希望先がシステム開発を進めやすい仕組みづくりも進めています。従来、開発・テストにはマイナンバーカードのテストカードが必要で、貸出し・購入には手続と時間が必要でした。そこでデジタル庁では、テストカードがなくとも試験ができる機能を新たに開発しました。

マイナンバーカードの実物を用いる必要がある本番テスト以外は、この代替機能でトライアルすることで時間を無駄にすることなく開発を進めることが可能です。

また、デジタル認証アプリのAPIは、国際的な標準規格の 「OpenID Connect(OIDC:ユーザーが複数のサービスにシングルサインオンするための認証プロトコル)」 に則っているため、「開発作業自体の難易度はそれほど高くはありません」_ と青野は話します。

「この仕様は民間でも広く使われているもので、比較的容易に組み込んでいただくことができると考えています。デジタル庁の開発者サイトでAPIドキュメントを公開しており、自由に閲覧し、内容を確認できます」(青野)

「つまり、導入を検討し始めたその瞬間の段階でもAPI仕様を確認できるため、申込や契約前から自社でやるべきタスクに目途をつけられると思います。あらかじめドキュメントをチェックいただいた場合、すぐに事前準備契約に進み、お問合せから2週間後にはテストをスタートできることもあります」(松﨑)

●デジタル認証アプリのAPIリファレンスは以下のリンクをご覧ください。

- APIリファレンス(民間事業者向け) | デジタル認証アプリ(※外部リンク)

導入希望先の担当者がシステム開発に不慣れであっても、安心して進行できるサポート体制を整えています。髙橋は 「もともと開発を専門としていない方々が、状況を言語化するのが難しいのは当たり前です。お話を伺いながらボトルネックを探り、解決案を見いだしていきます」 と語ります。

「例えば自治体のサービスに導入いただく場合、開発やテストは、自治体が委託したベンダーやSIerが担当することが一般的です。このような場合、私たちのチームが自治体とベンダー・SIerの橋渡しを務めることもあります。例えるなら通訳のような役割ですね」(髙橋)

導入希望先からの問合せには、メンバー複数名でその内容を検討します。問合せを額面通りに受け取るにとどまらず、導入希望先が抱えている課題は何か、どういった情報があれば根本的に解決するのかを見通して検討し、回答を作成しています。

導入支援チームには、システム開発やコンサルティングの経験者のほか、自治体や大企業、スタートアップ出身のメンバーが在籍。青野は 「導入支援チームは、さまざまなステークホルダーに伝わる説明の“翻訳”に長けています」 と力説します。

「メンバーのバックグラウンドが多彩だからこそ、こちらで様々な角度から検討し、開発・テストがスタックしている理由や背景を考慮したフォローができると思います」(松﨑)

運用開始後もアフターケアを実施、さらなるサービス活用と改善につなげる

デジタル認証アプリサービスが導入先で無事サービスインし、実際に運用フェーズに移ってからも、デジタル庁ではフォローを続けます。具体的にはサービス導入後の利用状況や今後の要望などのヒアリングを通じ、サービスのさらなる活用や改善につなげるアフターケアを実施しています。アプリ導入先から届く問合せはチーム全員で共有し、最適なメンバーが対応する体制をとっています。

こうしたサポートもあって、2025年3月にデジタル認証アプリの導入先に5点満点で満足度を評価するアンケート調査を実施したところ、30~40社・団体から回答があり、「3.8」の評価スコアを獲得しました。

髙橋は 「ありがたいことにこの1年ほどは、常時30社ほどの開発・テストが同時に進行しています」 と話し、これまでと同様の質・速度で対応できるよう、体制増強を進めています。

●よくある質問などをまとめた、デジタル認証アプリのサポートサイトは以下のリンクをご覧ください。

- デジタル認証アプリ サポートサイト|デジタル庁(※外部リンク)

オンライン本人確認がますます便利に API連携で使い勝手が自動改善

(デジタル認証アプリのサービスサイト(スクリーンショット))

2025年中には大規模サービスでの導入を控えており、ユーザー数や利用場面がさらに拡大する見込みです。

「支援する事業者や自治体の先には、実際にマイナンバーカードとデジタル認証アプリを用いてサービスを利用いただく国民の皆様がいます。そうした一般の利用者の皆様からの問合せなどへの回答も私たちのチームで担当しており、安心・安全な本人確認機能を浸透させていくために、今後のサービスの広がりに応じて一層チーム力を結集して対応していきます」(髙橋)

2025年6月には、本人確認の結果とあわせてマイナンバーを連携できる新機能をリリースしました。この機能によってマイナンバーの自動連携が可能となり、番号法で指定された行政事務において、手入力によるマイナンバーの紐付け誤りを防ぐ効果を期待できます。

さらに2026年8月には、デジタル認証アプリとマイナポータルアプリを統合した「新たなマイナポータルアプリ(マイナアプリ(仮称))」のリリース(※外部リンク)を目指しており、アプリユーザーは、マイナポータルへのログインとオンライン本人確認をひとつのアプリで済ませられるようになります。

また、「iPhoneのマイナンバーカード」(※外部リンク)や「Androidのマイナンバーカード」(※外部リンク)(2026年秋ごろ提供予定)により、都度、マイナンバーカードをスマホにかざして読み取らずとも、オンライン本人確認ができるようになります。

青野は 「デジタル認証アプリの導入事業者はAPIを組み込んでいただくだけで、アプリ上の本人確認の体験プロセスは順次改善されていきます」 と語ります。

「アプリのアップデートはデジタル庁側で責任をもって行いますので、導入事業者側での追加開発は基本的には必要ありません」

「こうしたプロジェクトの進め方やスピード感は、官民の人材が融合するデジタル庁だからこそなせるわざではないでしょうか。庁内、ひいては政府機関のほかのサービスにも、こうした導入支援の取組を横展開していきたいと考えています」(青野)

デジタル庁は引き続き、マイナンバーカードを活用した安心・安全で便利な本人確認の仕組みを広げるため、デジタル認証アプリの導入を伴走支援していきます。

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル認証アプリ|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースやデジタル庁noteで、デジタル認証アプリに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご確認ください。

- 「簡単」「安心」に本人確認ができるデジタル認証アプリ|デジタル庁ニュース

- 【北海道上士幌町】オンラインで住民票の請求が可能に! かみしほろスマートPASS【デジタル認証アプリ活用】|デジタル庁ニュース

- 【北海道倶知安町】ニセコ×デジタル より住みやすいまちに!Kutchan ID+【デジタル認証アプリ活用】|デジタル庁ニュース

- デジタルで本人確認を確実、安全、簡単に。「デジタル認証アプリ」で目指す社会と行政のかたち(2025年3月「政策テーマ別セミナー」より)|デジタル庁note(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。