自治体業務へのAI活用、まずは“困りごと”を掴むところから。(共創PFキャンプ自治体業務のAI活用編レポート)

- 公開日:

デジタル庁では、地方公共団体と政府機関の職員であれば誰でも参加ができるコミュニケーションプラットフォーム「デジタル改革共創プラットフォーム(以下、共創PF)」(※外部リンク)を運営しています。その取組の一つとして、各団体の事例やナレッジ共有を促し、ラーニングコミュニティとしての機能をより充実させることを目的に、地方公共団体職員同士が共に学び合える勉強会「共創PFキャンプ」を全国各地で開催しています。

2025年6月25日には、地方公共団体職員向けに「共創PFキャンプinデジタル庁~自治体業務のAI活用編~」をデジタル庁で開催しました。地方公共団体の業務に、AIは本当に活用できるのか、活用できるとしたらどのようにできるのか。また、地方公共団体の職員が直面する課題をAIでどのように解決できるのか――。当日は、26の地方公共団体の職員40名が参加。デジタル庁のAI班やGovTech東京、AIの利活用に関する知見を持つ民間企業などとともに実践的な議論と学びを深めました。

この記事では、当日参加できなかった方にも地方公共団体の業務へのAI活用をイメージしていただけるように、当日の内容をご紹介します。

●デジタル改革共創プラットフォーム(共創PF):地方公共団体と中央省庁の職員であれば誰でも参加でき、1,479の地方公共団体から約1万1,500人、41の政府機関から約2,200人が参加しています(2025年6月1日時点)。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル改革共創プラットフォーム|デジタル庁(※外部リンク)

目次

「AIでできること」を具体的な開発パターンとライブデモで明らかに

共創PFキャンプ当日は、GovTech東京、日本オラクル株式会社、株式会社RKKCS、デジタル庁の4団体が登壇し、AI活用パターンの解説やライブデモンストレーションを実施。地方公共団体の業務に使えるAI活用パターンや、独自のアプローチなどを紹介しました。

GovTech東京(橋本淳一氏):設計前に具体的なイメージを持つことが鍵

(GovTech東京の橋本淳一氏)

橋本氏:

私からは「自分たちで作る・使う・共有する生成AI活用の形」と題し、組織内のAI活用を推進するGovTech東京の取組を紹介します。

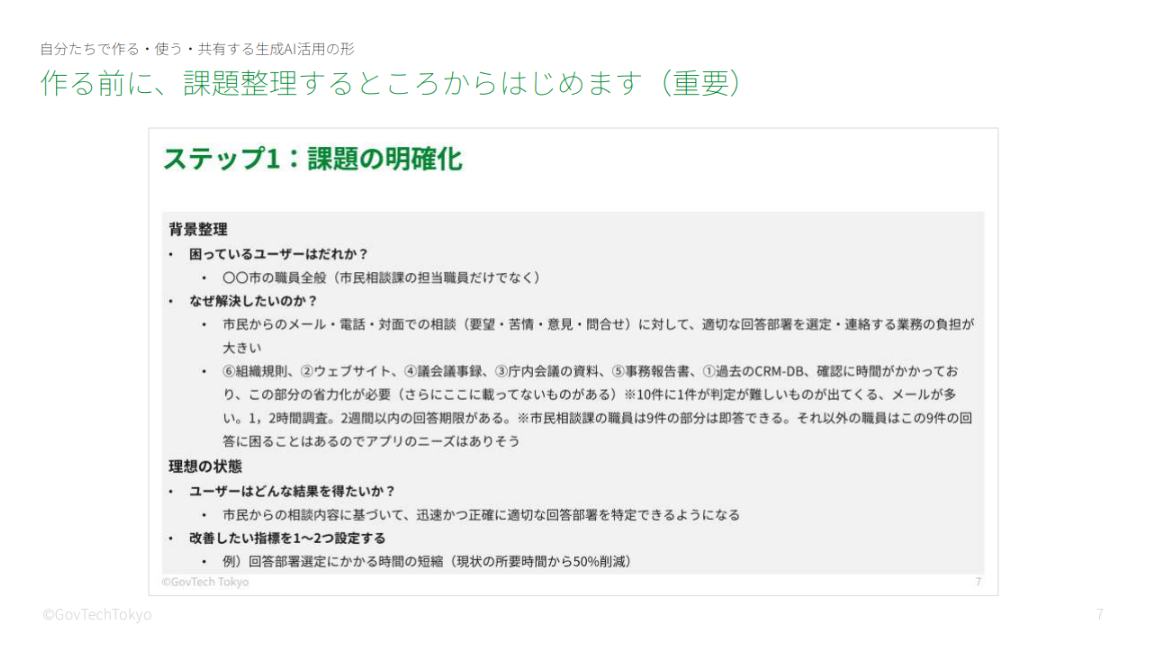

(ある地方公共団体における課題と理想の状態を明確化したもの。市民から受けた相談が、自身の課が窓口ではない場合、担当課がすぐにわかる機能を求めていた。/GovTech東京提供)

AIツールの導入、構築をする上でまず大切なのは、課題整理とユーザーのニーズをしっかり把握することです。

「困っているユーザーは誰なのか」

「役所のどの担当課が、どういったことで困っているのか」

「なぜ、その困りごとを解決したいのか」

「解決した後の“理想の状態”は、どのようなものか」

こうした点を、最初に明文化する。実際に欲しいものが具体的になっているか、というところが重要です。

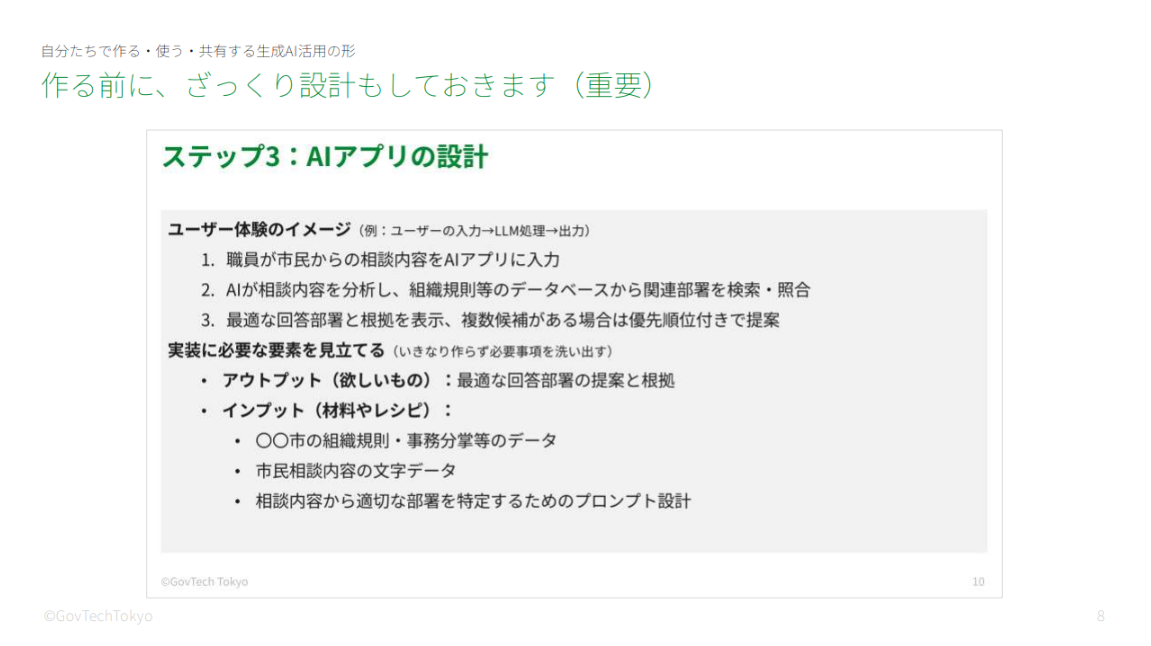

(ある地方公共団体における課題を解決するAIアプリのユーザー体験イメージ。あらかじめ事務規則や事務報告書をナレッジとして登録させておき、住民からの相談内容を入力するだけで担当部署を自動判定できるAIを構築した。/GovTech東京提供)

例えば、「カレーを食べたいので、手元にある自動調理器で作ろう」と考えたとしましょう。

カレーと言っても、インド風カレーか、シーフードカレーなのか、欧風カレーなのか。それによって必要な材料もレシピも変わってきます。

AIは自動調理器のようなもので、材料を入れればアウトプットが出てきますが、どういったものが欲しいかでプロンプトやワークフロー、必要なデータも異なります。まずは具体的なイメージを持つことが、成功の鍵。設計に入るのは、その後です。

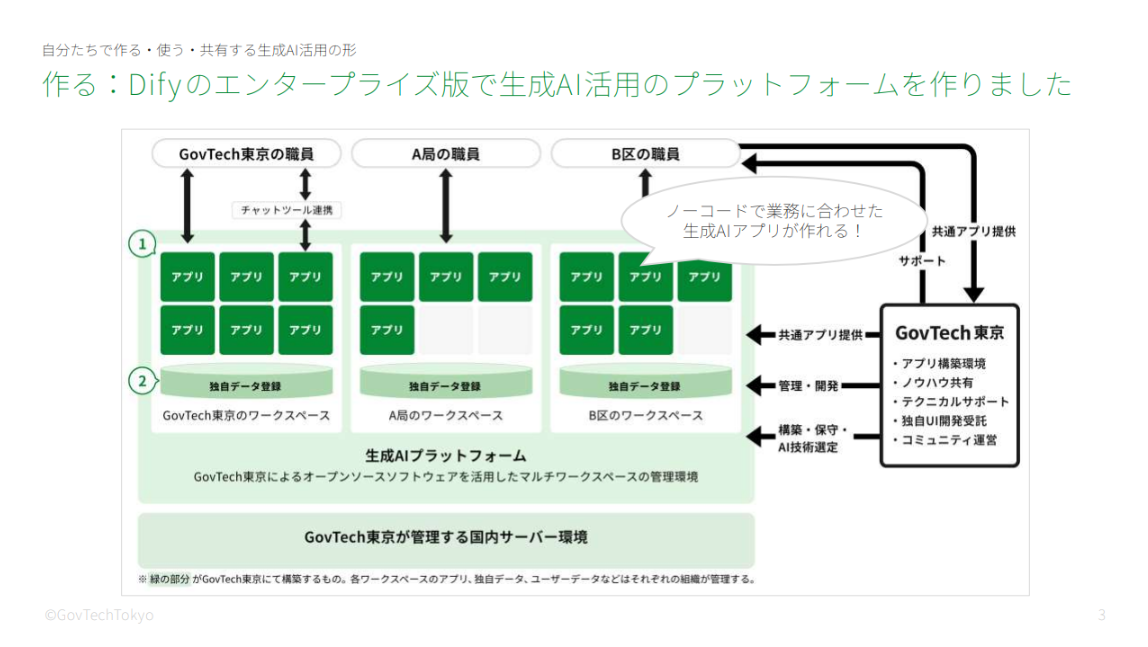

(「生成AIプラットフォーム」の解説図」/GovTech東京提供)

課題を明らかにした後は、どんなAIツールを活用すればいいでしょうか。

これまで都内の自治体では汎用的なチャットツールが使われていますが、先述のスライドで紹介した、ある自治体の事例では、もっと業務にフィットしたAI活用が必要だと考えました。そこで私たちが構築したものがDifyというオープンソースを活用した「生成AIプラットフォーム」です。

この「生成AIプラットフォーム」は、ノーコードでAIアプリを作成できます。GovTech東京が国内でサーバ環境を構築し、都内の自治体にテスト環境として提供しています。

さらに、東京都とGovTech東京がバディとなって自治体の皆さんに伴走しながら、一緒に生成AI活用の課題解決をしていく支援プロジェクトも実施しています。

Difyの大きなメリットは、作成したアプリを簡単にコピーできることです。例えば、ある自治体で開発されたアプリを、他の自治体がコピーし、カスタマイズして使うことができる。Difyを活用するだけで、ノウハウの共有と効率的な展開が可能になります。

GovTech東京の推進により、昨年度は「生成AIプラットフォーム」に20自治体が参加し、100個のアプリが誕生しました。2025年度は倍近くの37団体が参加しています。

日本オラクル株式会社(小番弘久氏):AIは継続的に育てていくことがポイント

(日本オラクル株式会社の小番弘久氏)

小番氏:

自治体の皆さんからいただいた事前アンケートの結果を分析したところ、「AIを使いたいけど何に使えばいいか分からない」という段階から、「この業務のこの部分をAIで効率化したい」という具体的な要求を持つ段階まで、状況は様々でした。

分かったのは、「課題や要求が明確になればなるほど、AIの実装は成功しやすい」ということです。

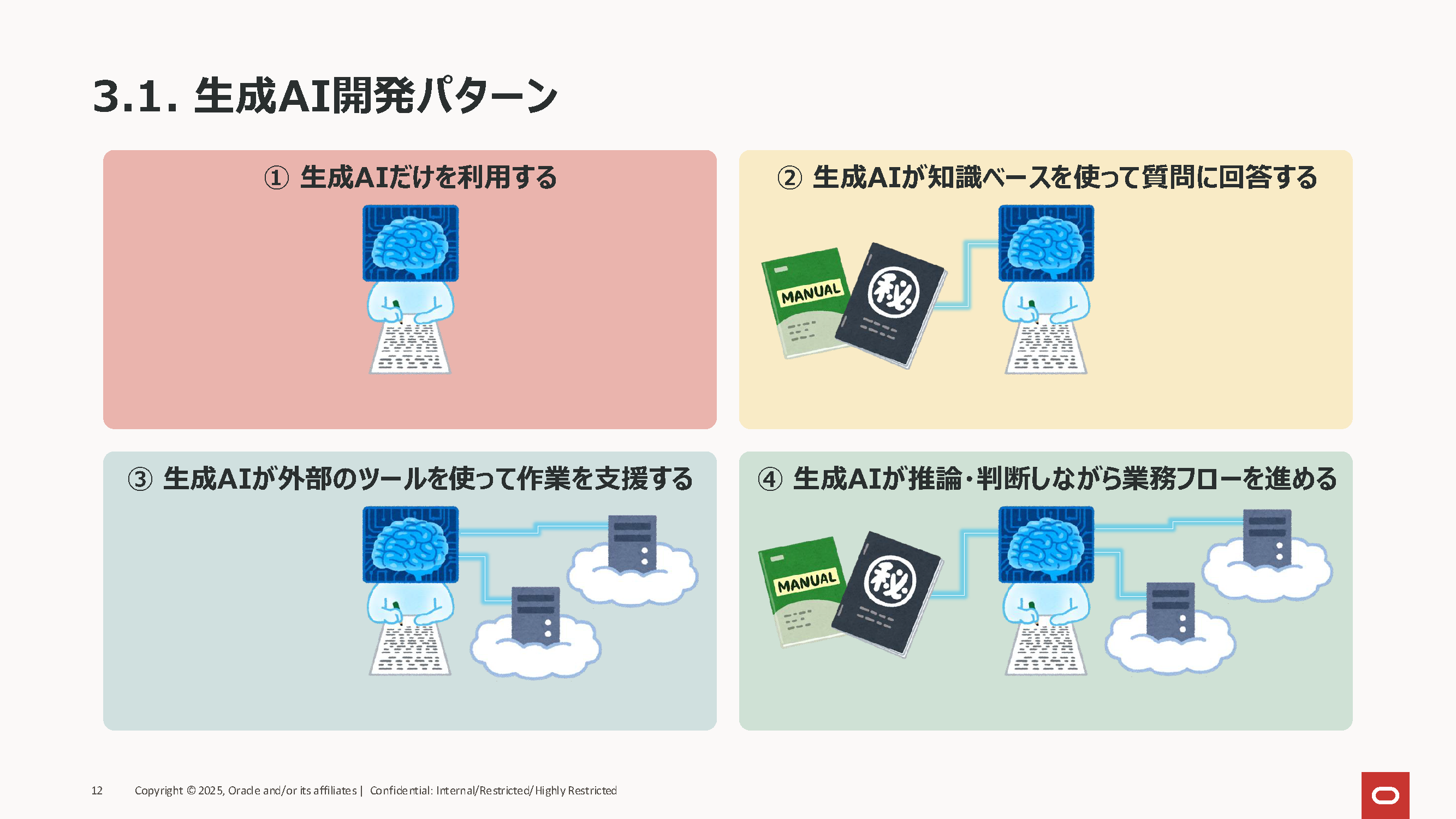

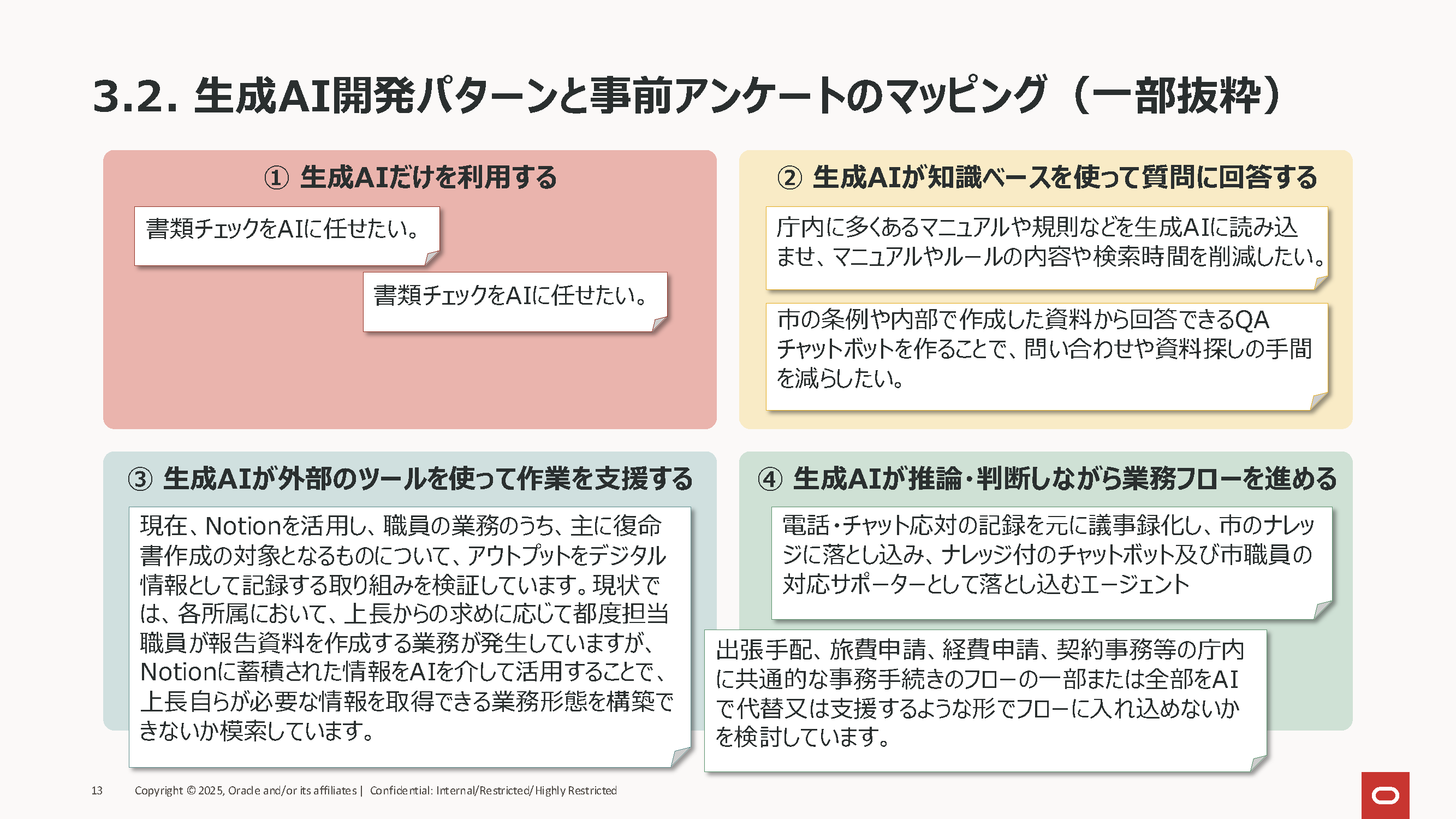

そこで私たちは、自治体ごとのAI習熟度や課題の明確さに応じてAI開発のパターンを選べるよう、パターンを大きく四つに整理しました。

(生成AI開発パターン/日本オラクル提供)

一つ目は生成AIだけを利用するシンプルなパターン。「AIを使いたいけど何に使えばいいか分からない」という方は、まずはここから始めていただき、「AIでどんなことができるのか」を知っていただければと思います。

二つ目が、RAG(検索拡張生成)を使って知識ベースから回答するパターン。マニュアルや規則などの既存資料を活用できます。

三つ目が、外部ツールと連携するエージェント型。業務システムとの連携が可能になります。

四つ目が、AIが推論、判断しながら業務フローを進めるマルチエージェント型。使いこなす難易度は高めですが、業務の大幅な効率化が期待できます。

事前アンケートで寄せられたニーズの一部を、この4パターンに当てはめたものが、次のスライドです。

(生成AI開発パターンと事前アンケートのマッピング(一部抜粋)/日本オラクル提供)

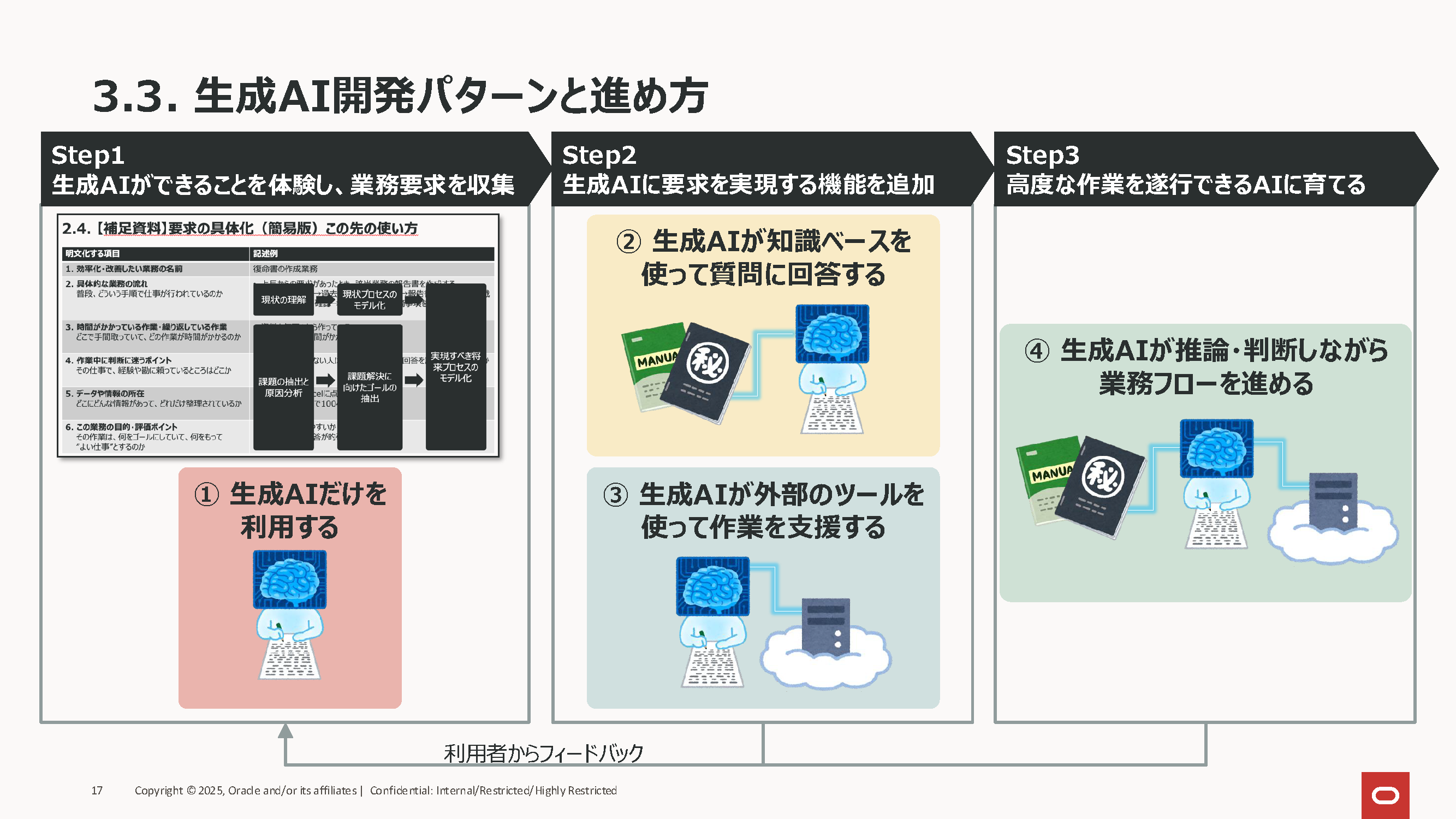

AIは、「導入したらおしまい」ではありません。継続的に育てていくことが、AI活用成功のポイントです。その育て方を、私たちは3ステップでまとめてみました。

(生成AI開発パターンと進め方/日本オラクル提供)

ステップ1では、まず生成AIができることを体験し、業務要求を収集します。

まずは、AIをとにかく触ってみてください。要約や文章作成など、シンプルな使い方から始めて、AIの可能性を肌で感じることが、AI活用の第一歩です。

もちろん、どの業務でどうAIを使えば役に立つのか。業務を見つめながら、じっくり考えることも大切です。しかし、考えてばかりいると時間だけが経ってしまいます。

ステップ2では、生成AIに要求を実現する機能を追加していきます。例えば、RAGを使って既存のマニュアルや規則を学習させたり、外部ツールと連携するエージェント機能を追加したり……。ステップ1で見えてきた課題や要望に応じて、AIの能力を拡張していく段階です。

ステップ3では、高度な作業を遂行できるAIに育てていきます。最終的にはAIが推論、判断しながら業務フローを進めるマルチエージェントまで発展させることも可能です。

デモでは、事前アンケートに書かれた自治体職員の悩みをもとに開発した「復命書自動作成システム」「文書整合性チェックシステム」の二つのシステムを紹介します。

(1)復命書自動作成システム

ワークスペースアプリケーション「Notion」に蓄積された業務日誌から復命書を自動生成するシステムです。上司の指示に応じてAIが外部APIを呼び出してデータを取得し、復命書を作成。さらに上司のフィードバックをNotionに書き戻す、双方向の連携も実現しています。

(2)文書整合性チェックシステム

出張命令書と復命書の整合性を自動チェックするシステムです。二つのPDFを読み込み、内容に矛盾がないかを確認できます。さらにこのシステムを応用すれば、請求書と納品書の突合など、様々な業務を効率化できる可能性があります。

株式会社RKKCS(徳山泰之氏):AIに専門知識を持つ職員になってもらう

(株式会社RKKCSの徳山泰之氏)

徳山氏:

今日お伝えしたいのは、住民情報とAIを組み合わせるという新しい挑戦です。これが、地方自治体の業務改革の鍵になると考えています。

もちろん、情報セキュリティや確実性の問題、法律やルールの制約があることは承知しています。そんな中でも自治体職員の皆さんや私たちアプリケーションベンダーができることは、AIを使って何がやりたいのかを考えていくことだと思います。今日は、ぜひ皆さんの「こんなことをしたい」を聞ければ嬉しいです。

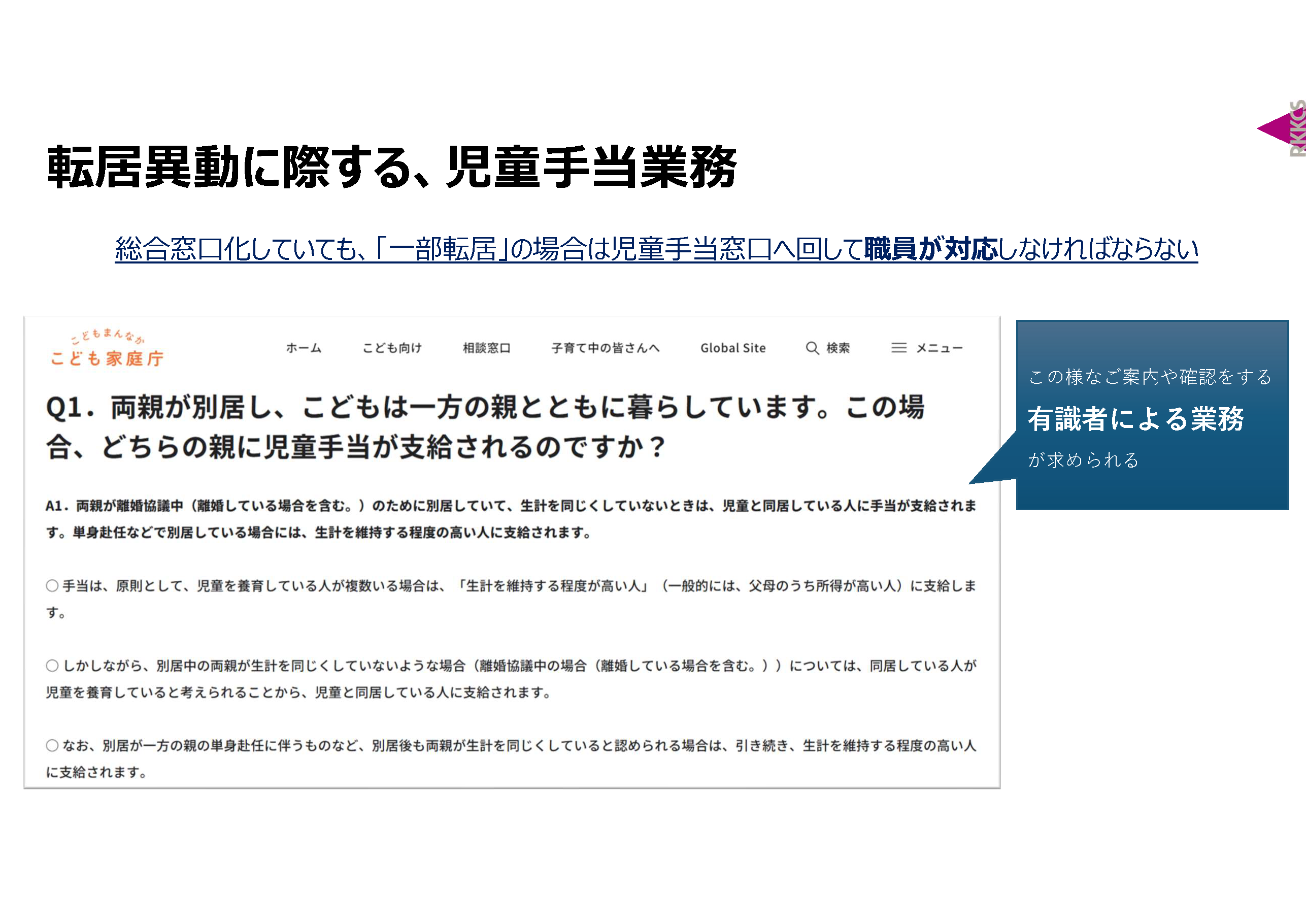

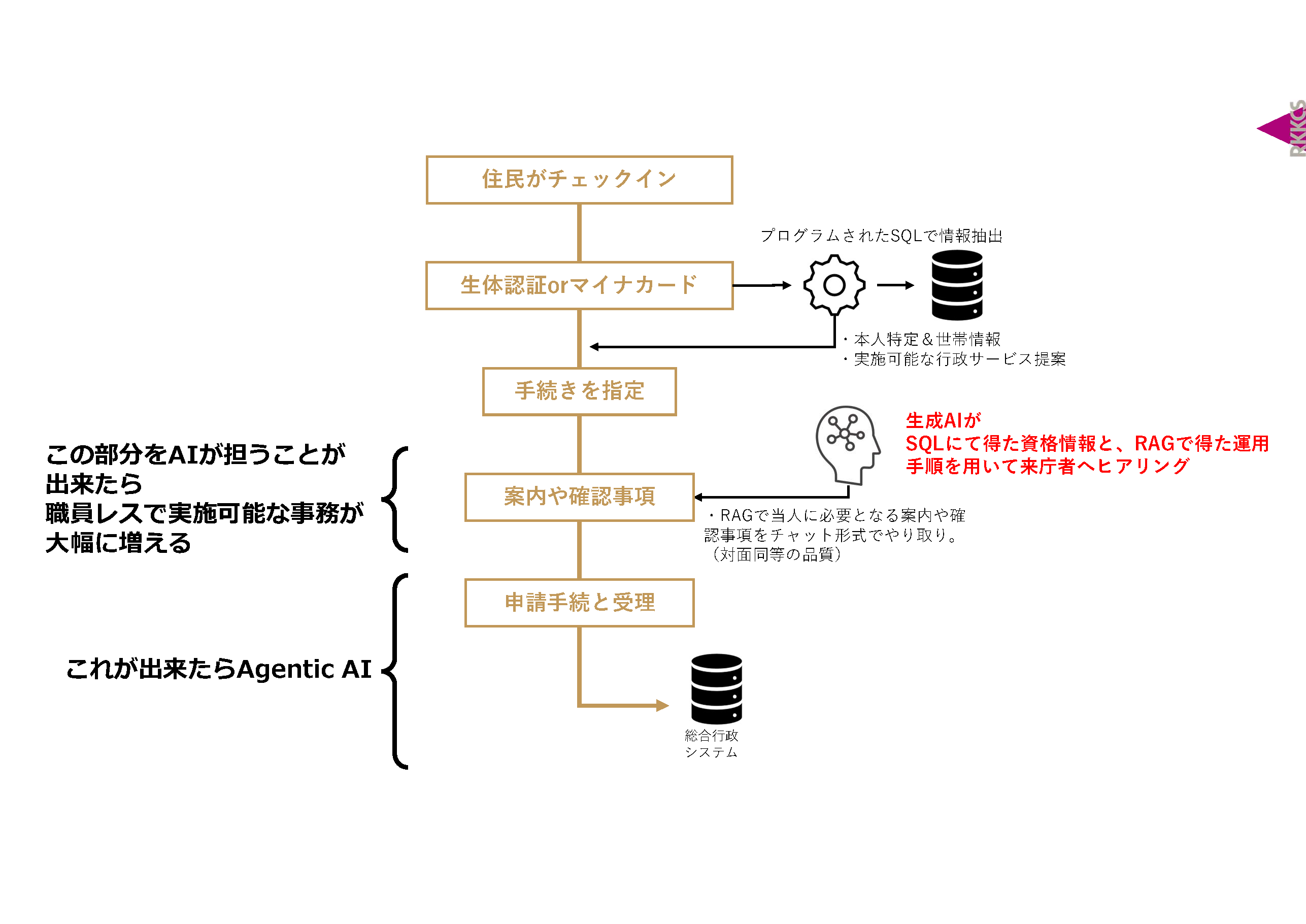

さて、今回の共創PFキャンプに合わせて作成したのは、総合窓口のシステムです。こうしたシステム自体は各社で提供されていますが、総合窓口の業務のうち、転居に伴う児童手当の業務をピックアップしました。

(転居に伴う児童手当業務は専門知識が求められる/RKKCS提供)

というのも、ある自治体の方から「全員転居なら総合窓口の職員が対応できるが、一部転居の対応は専門知識を持つ職員でなければ対応が難しい」という業務上の課題を教えていただきました。

事情を聞くと、離婚や別居などの一部転居の場合、世帯をどう分割するのか、児童手当の受給者の変更や監護権の確認など複雑な判断が必要となり、専門知識を持つ児童手当担当課の職員に引き継ぐ必要があるそうです。そうすると、総合窓口では対応できず、児童手当の窓口を案内せざるを得なくなります。

誰でも対応可能な相談なら、窓口そのものをAIに代替できます。しかし、現場では必ずしもそうではない相談も多い。AIが普及しても、窓口をヒューマンレスにはできない……。そんな課題がありました。

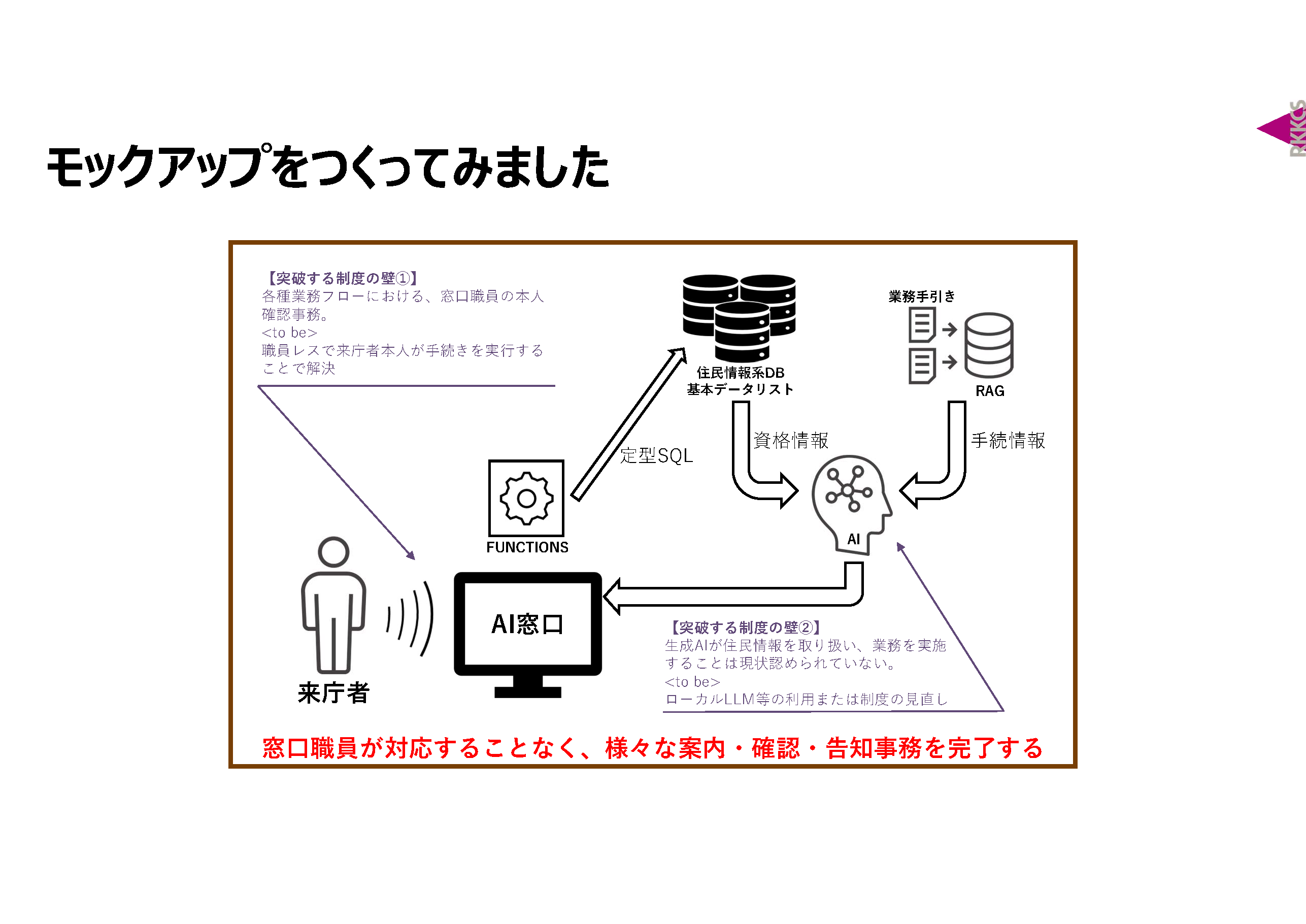

そこで私たちは、「AIに、あらゆる業務の専門知識を持つスーパー職員になってもらおう」と考え、実際にモックアップを作ってみました。

(総合窓口のAI化モックアップ/RKKCS提供)

例えば、来庁者が窓口のAI端末にマイナンバーカードをかざすと、AIが住民情報データベースから必要な情報を、データベース言語「SQL」(Structured Query Language)で取得し、業務マニュアルのナレッジと組み合わせて、その場で必要な手続を案内してくれます。

将来的には、案内だけでなくAIが手続まで完了してくれる可能性もあります。

(総合窓口AI化モックアップのフロー図/RKKCS提供)

総合窓口のAI化モックアップを実際のフローに組み込むと、スライドに示した流れになります。役所を訪問した住民に対し、住民それぞれに必要な手続の案内や確認事項の説明さえ済めば、その先の申請手続やその受理はエージェントAIで対応可能です。

なお、RKKCSでは、すでに職員の日常業務を支援するAIツールを提供しています。

「手順書はどこにある?」「また業務を1から覚えないと」「今年もまた複雑な法改正があるな……」。こうした職員の日々の悩みに寄り添うことができます。

マニュアルやナレッジ情報を読み込ませておけば、職員の質問にAIが分かりやすく回答してくれます。さらに、回答の根拠となった文献も明示されるため、回答の正当性を人の目でも確認できるようにしています。

取り込ませる情報は、文字が読み取れるものであればどんなフォーマットでもOKです。また、RAGという技術を使っているので、ハルシネーションも発生しにくい。しかも、数日あればすぐに導入できるサービスです。

デジタル庁(大杉直也):AIが自ら考えて試行錯誤できるように

(デジタル庁・大杉直也)

大杉:

生成AIというと、ChatGPTのようなチャット型インターフェースを想像しませんか?しかし、実は大量のデータを機械的に処理する場面においても、生成AIはかなり実用的になっています。

例えば、日々大量に届くパブリックコメントの分類は、AIの得意分野です。実際に私が試してみたところ、3万8,000件ものコメントを、たった26分で処理しました。

これまでは、人間が細かく指示を出す必要がありましたが、今では、AIが自分で考えて試行錯誤できるようになりました。

まずはざっくりとした情報をAIに渡して、「あとはよろしく」と任せることができる。今のAIは、自分でエラーを見つけて、修正して、また挑戦して……という作業を繰り返しながら、ゴールを目指せるようになりました。

こうしたAIの進化を踏まえ、デジタル庁では最新の技術を取り入れながら、様々な業務でAIの実証実験を進めています。その中でも、汎用性の高い6事例を紹介します。

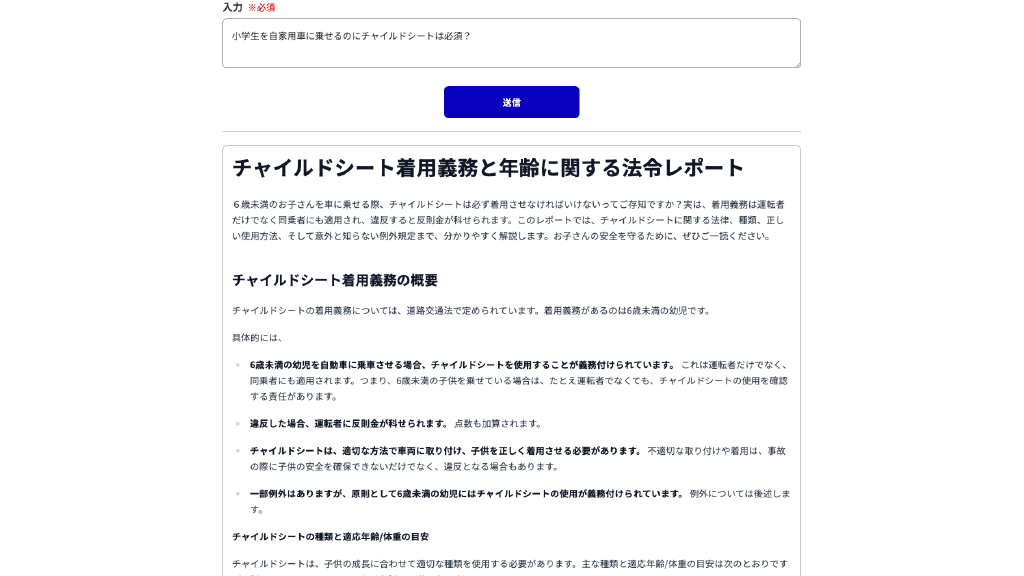

(1)法令Deep ResearchツールLawsy

法令のディープリサーチツールです。APIとAIを組み合わせており、質問を入力すると、根拠法令を引用しながら回答を生成してくれます。デジタル庁では、行政業務の効率化のためにAIアイデアソン・ハッカソンを開催しており、このツールは第3回の最優秀賞を受賞し、すでにOSS化されています。

(法令Deep ResearchツールLawsyのサービス画面/デジタル庁)

例えば、小学生を自家用車に乗せるときにチャイルドシートが必要かと尋ねると、根拠法令等を引用しながらレポートを作成してくれます。

(2)パブコメAI分類

冒頭でも紹介した、膨大なパブリックコメントを効率的に処理するシステムです。一つのコメントに様々な内容が含まれていることがあるので、AIがコメントを内容ごとに分割し、事前に用意した回答カテゴリーにマッピング。マッピングできなかったら、AIがカテゴリーを提案する一連のフローを作りました。チャット型インターフェースではなく、Excelのファイル上でAIがひたすら処理を実行します。人力では到底不可能な速度で、分類できます。

(3)マニュアルに則ったヘルプAI

国家公務員が出張旅費精算や物品管理などで使う「旅費等内部管理業務共通システム」(SEABIS)のマニュアルをRAGで学習させたAI。職員の質問に、AIが引用元やページ数といった根拠を的確に示しながら、回答してくれます。

(4)ガイドラインに則ったレビューAI

マニュアルとは異なり、状況に応じた判断が必要なガイドラインのレビューにも対応。AIエージェントがガイドラインを理解し、適切な判断をサポートしてくれます。

(5)外部検索API連携

国会議事録検索APIと組み合わせて、過去の議事録を参照しながら答弁案を作成してくれます。国会答弁をAIで作るのは難しいという意見もありましたが、AIの進化が速く、そろそろ実用化できるのではないかという状況です。

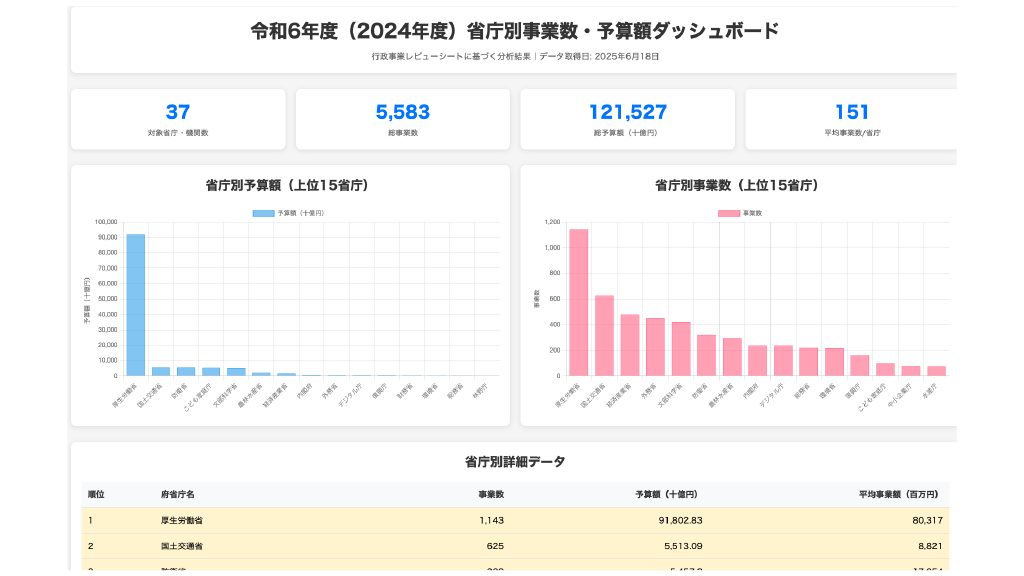

(6)CSVデータからの集計分析AI

これが、本日の一押しです。CSVデータの収集分析機能は既存の生成AIサービスでもあるのですが、データ容量の大きいファイルは取り込めないという課題がありました。このAIは、大容量のCSVファイルを一度データベースに入れて、データベースへのコマンドを作成してデータを分析、ダッシュボードまで自動生成してくれます。

例えば、「2024年度の日本政府の政策における、AIに関する調達事業者の受注金額ランキング」という複雑な要求にも対応可能です。AIが内容に即したダッシュボードのテーブルを選択し、SQLを実行する過程でエラーが発生したら、AIがエラーを自主的に修正し、新しいSQLを正常に実行します。

完璧な品質を求めるのなら、プロンプトを作り込んでワークフローを組む形の方がより望ましいのですが、AIが自ら試行錯誤しながら一定のクオリティのアウトプットをできるようになってきています。

(令和6年度省庁別事業数・予算額ダッシュボード/デジタル庁)

上記の「令和6年度省庁別事業数・予算額ダッシュボード」も、全部AIに作成してもらいました。業務上、分析レポートやダッシュボードが求められる場面があると思いますが、今ならAIで半自動的に生成できるようになってきたとお伝えしたいです。

デモ実演と質疑応答で「実際の自治体業務に必要なAI活用法」を具体化

(デジタル庁の大杉が、ハンズオン形式で参加者の疑問・質問に対応している様子)

4団体の発表の後、地方公共団体におけるAIの活用方法を検討するワークショップを実施しました。このワークショップでは、デジタル庁が用意したAI活用に関するワークシートへの記入、ブラッシュアップを通じて、業務へのAI活用の「理想の状態」を具体化することを目的としました。

参加者は4団体のブースで専門家に直接質問、相談したり、ライブデモで紹介されたAIツールにも触れたりしながら、「理想の状態」を実現する方策を検討しました。

参加者は実際の業務での困りごとを持ち込み、専門家はそれを踏まえて、ブースごとに設置したモニターにデモを投影しながら、その場で解決策を提案していきました。

<相談内容の例と専門家からの提案例>

◆相談内容:

役所に寄せられる問い合わせ電話の対応を生成AIアプリで補助できるか検討したい。◆相談の詳細:

・市民から役所の代表電話に寄せられる問い合わせは、代表電話の受け手が内容に応じて担当部署の見当をつけ、各課に取次をしている。

・代表電話は各課の職員が輪番で対応しているため、担当部署を特定する業務に負担感がある。これを軽減したい。◆現時点の検討内容と専門家への質問:

・生成AIアプリの活用を検討している。問い合わせ内容を入力することで、担当部署の候補とその根拠をアウトプットしてくれるようにしたい。

・ただ、職員が電話対応中にアプリに問い合わせ内容をタイピング入力する余裕があるのか疑問。専門家に相談したい。◆専門家の提案:

・問い合わせ内容をその場で書き起こし、AIに回答をもらうようなシステムを導入し、それを作り込むことは手段の一つではあるが、別の方法も提案したい。

・例えば、生成AIアプリのシステム画面上に各課名が記されたボタンを用意し、電話対応中の職員はボタンをクリックすると担当部署の担務などを簡単に表示させる機能をもたせるのはどうか。

・電話応対をしながらタイピング入力をする必要はなく、これまでの組織の規則など、手元の資料に毎回目を通して担当課を探し出す必要もなくなり、速やかに担当課部署に取り次げるようになるのではないか。

・担当部署の数がそれほど多くないのであれば、実現しやすいと思う。

ほかにも、「生成AIにどのような指示を出せばうまく機能するのか」「AIの出力結果をどう修正できるのか」といった疑問も寄せられ、対しても、専門家がその場でプロンプトの書き方をレクチャーしました。「回答形式を出力例としてインプットした方が、それに沿って回答してくれる傾向が一般的なモデルには多い」という解説がありました。相談者は専門家との質疑応答を経て、ワークシートに示された項目をより詳細に書き込んでいきました。

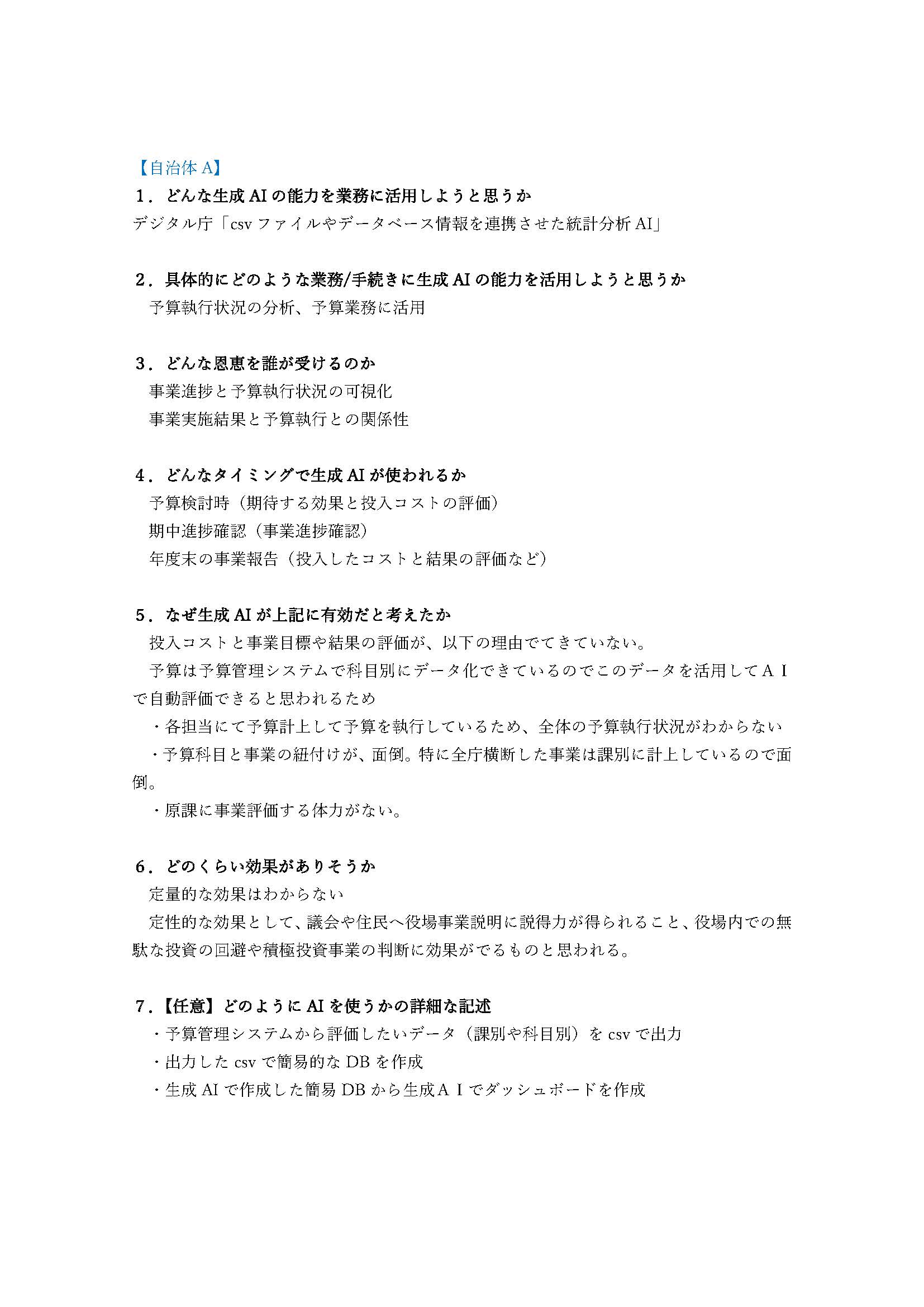

(実際に参加した自治体のワークシート記入例。デジタル庁のCSVから統計データを分析・ダッシュボード化するAIを、予算執行状況の分析など予算業務に活用することを検討した)

次に参加者たちは記入したワークシートは生成AIに読み込ませ、「成果ストーリー」を出力しました。

これによって、生成AIの活用によって、どのように自治体業務や行政サービスに変化がもたらされるのか、わかりやすくまとめることができました。

(実際に参加した自治体が出力した成果ストーリーの例。どのような生成AIアプリを導入することで、どのように行政業務が変わるのか記されている)

ワークショップで生まれた自治体業務での生成AI活用アイデア

ワークショップの最後には、参加者たちが自治体業務での生成AI活用策を発表しました。その一部を紹介します。

【業務引継ぎ・役所内の情報共有】

- 職員の異動に伴う業務引継ぎや庁内の問い合わせにかかる負荷の軽減策として、様々な現場業務の知見を気軽に質問出来るヘルプAIやマニュアルに応じたヘルプAIなどを活用(例:会計・財務・システムなど専門知識が必要な部署の問い合わせを削減する、問い合わせ頻度が高い人事や契約などのマニュアルを参照しやすくする)。

- 役所内の内部情報の共有手段として、外部データを検索して業務プロセスを代行するAIを活用(例:役所内部での会議や外部との打ち合わせ、プロジェクト管理を課内で共有)。

- 新規事業の立ち上げや相談、役所内の勉強会立ち上げのため、特定のスキルや業務経験、資格を保有する職員を検索するため、様々な現場業務の知見を気軽に質問出来るヘルプAIを活用。

【文書作成・確認】

- 請求書や電子化できない書類の記載内容の確認に、2つの業務文書の整合性を確認するAIを活用。

- 過去の回答や現在の政策との整合性が取れた議会答弁書の作成のため、外部検索APIとCSVデータからの集計分析AI、2つの業務文書の整合性を確認するAIを組み合わせて活用。実際の政策の進捗管理や予算の執行状況なども管理。

- 毎年度作成する書類の整合性の確認や精度向上のため、2つの業務文書の整合性を確認するAIを活用。ほかにも監査業務のサポートへの活用も想定。

【予算執行・編成】

- 予算執行状況の分析などの業務に、CSVから統計データを分析しダッシュボード化するAIを活用。

- 整合性のとれた予算編成事務に、外部データを検索して業務プロセスを代行するAIと2つの業務文書の整合性を確認するAIを組み合わせて活用。

【政策立案・効果測定】

- 新しい業務を検討する際の情報収集や業務フローの作成・アクションプランの提案をする業務サポートエージェントを、法令Deep Researchや様々な現場業務の知見を気軽に質問出来るヘルプAIなど複数アプリを組み合わせて構築。

- 法令やその周辺情報、国の所管省庁などの見解も踏まえて、自治体としての見解・論点を整理するため、法令Deep Researchを活用。

- EBPM(データと根拠に基づく政策形成、Evidence-Based Policy Making)のため、CSVから統計データを分析しダッシュボード化するAIを活用。

【住民サービス】

- 法改正や条例改正、通知・通達を住民に解説する資料として、法令Deep Researchの活用。

- 自治体主催のイベント参加者に対するアンケートの分析に、CSVから統計データを分析しダッシュボード化するAIを活用。

今回の共創PFキャンプは、地方公共団体におけるAI活用の大きな可能性を示しました。参加者からは「AIが身近になった」「ワークショップを通じて具体的なAI活用のイメージを掴めた」「他自治体との連携により期待したい」といった前向きな声が寄せられました。

【参加者の感想】

「CSVから統計データを分析するAIを使えば、予算の可視化ができそうだと思いました。予算データと事業の紐付けは必要ですが、実現すれば議会への説明も説得力のあるものになりそうです」

「法改正の要点抽出や住民対応訓練を、AIでできると嬉しいですよね。AIは、うまく活用することで、職員と住民の両方を笑顔にしてくれるツールなのだと理解できました」

「専門家の皆さんの話を聞いて、RPAとAI-OCRの代替として、生成AIが使えそうだと思いました。責任分界点の明確化は必要ですが、単純業務から解放されて、より住民サービスに注力できるようになると期待しています」

今回参加できなかった地方公共団体の皆さんも、共創PFで一緒に、新しい時代の行政サービスのあり方を考えませんか?

共創PFでは、Slackを活用し、国と地方の垣根を越えて日々の悩みから政策立案まで気軽に相談、情報共有ができます。随時参加者を募集中です。

当日の様子について、デジタル庁ニュースの動画でもご紹介しています。あわせてご覧ください。

【付録:AIワークシート】

1.どんな生成AIの能力を業務に活用しようと思うか

→4団体によるライブデモで紹介されたAIツールなどを選択2.具体的にどのような業務/手続に生成AIの能力を活用しようと思うか

→自由記述3.どんな恩恵を誰が受けるのか

→自由記述4.どんなタイミングで生成AIが使われるか

→自由記述5.なぜ生成AIが上記に有効だと考えたか

→自由記述6.どのくらい効果がありそうか

→自由記述7.【任意】どのようにAIを使うかの詳細な記述

→自由記述8.上記を元に、生成AIにワークの成果ストーリーを書かせた結果をコピー&ペーストしてください(必要に応じて生成結果の手直しをお願いします)

→生成AIによるアウトプットを転記9.実現にむけての壁は何でしょうか。その壁はどのように突破できそうでしょうか。

→自由記述

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- 共創PFキャンプinデジタル庁~自治体業務のAI活用編~を開催しました|デジタル庁(※外部リンク)

- 5時間で38個のデモをその場で作った、デジタル庁でのAIアイデアソン・ハッカソンの新しい形式を共有します|デジタル庁note(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースでは、AIに関連する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。