デジタル庁が取り組む「防災DX」 ~デジタルの力で、一人ひとりに的確な災害支援を~

- 公開日:

近年、気候変動の影響による豪雨の激甚化や、頻発する地震により、日本列島は毎年のように災害に見舞われています。

また、南海トラフ巨大地震や首都直下地震といった大規模地震の発生の切迫度が高まってきており、大規模な災害がいつ発生してもおかしくない状況となっています。

世界有数の災害大国である日本において、防災の重要性が高まる中、デジタル技術をどう有効に活用していくか、被災者支援をはじめとした災害対応業務をどのように高度化・効率化していけるのか、防災DXの重要性もまた高まってきています。

今回のデジタル庁ニュースでは、デジタル庁が重点的に進めている防災DXの取組についてご紹介します。

<目次>

- デジタル庁の防災DXの取組

- (1)防災分野のデータ連携促進の取組

- (2)自治体における防災アプリ・サービス調達の迅速化・円滑化

- (3)デジタル技術を用いた災害対応の高度化に関する実証事業

- (4)「防災DX官民共創協議会」と連携した防災DX施策の展開

- (5)令和6年能登半島地震を踏まえての対応

デジタル庁の防災DXの取組

デジタル庁は、デジタル社会の形成の基本理念に、「国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」を掲げ、防災を重点的な取組の一つとして進めています。

また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2024年6月閣議決定)においても、防災DXを位置付け、関係省庁連携の下、様々な取組を進めています。

以下、デジタル庁の主な防災DXの施策・取組についてご紹介します。

(1)防災分野のデータ連携促進の取組

(2)自治体における防災アプリ・サービス調達の迅速化・円滑化

(3)デジタル技術を用いた災害対応の高度化

(4)官民共創による防災DX施策の推進

(5)令和6年能登半島地震を踏まえての対応

(1)防災分野のデータ連携促進の取組

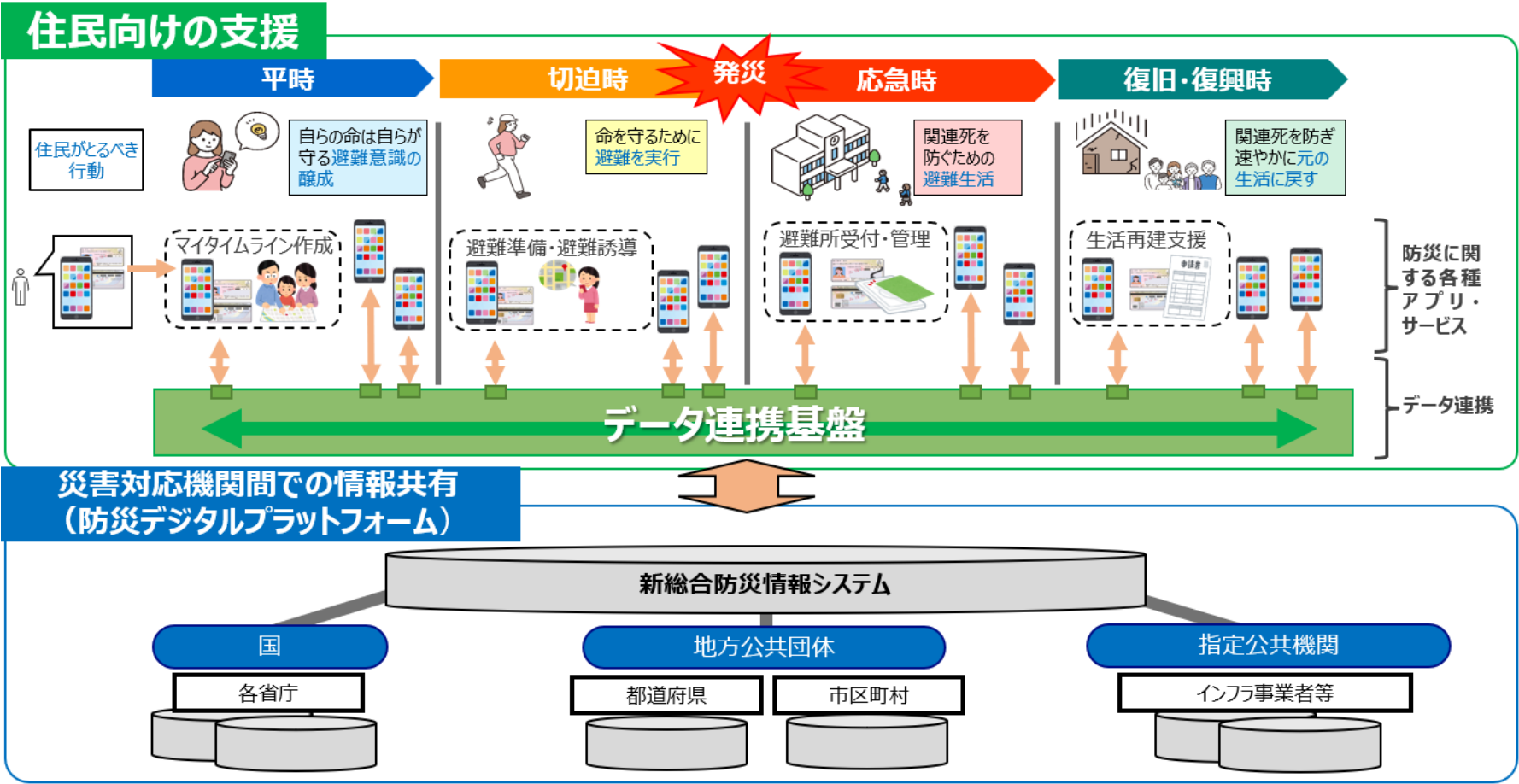

(防災分野のデータ連携[イメージ]/デジタル庁)

デジタル庁では、住民支援のためのアプリ開発・利活用を促すため、防災分野のデータ連携促進に向けた取組を進めています。

防災アプリ・サービス間でのデータ連携を図ることで、アプリ毎に何度も同じ情報を入力しなくて済むようにすること(ワンスオンリー)や、個々の住民が災害時に的確な支援を受けられる環境の構築を目指しています。

また、政府の防災デジタルプラットフォームにより収集される各災害対応機関の情報を一般にも提供することで、民間のアプリ事業者が公的な災害情報を取得できるよう、内閣府が整備した新総合防災情報システムと、デジタル庁が整備するデータ連携基盤の間でのデータ連携に向けた検討も併せて進めています。

![防災分野のデータ連携基盤の構築スケジュールを示した図。令和6[2024]年度にはデータ連携基盤プロトタイプの実証、本格構築に向けた技術検証や制度運用を検討、令和7[2025]年度には昨年度の成果を踏まえて実証を継続しつつ設計を高度化し、2026年度以降にデータ連携基盤の構築・本格運用開始。](/assets/contents/node/information/field_ref_images/15a2f723-73aa-4636-a9ab-12e520314ad9/9e5fa09c/s-1280x720-v-fms-webp-51b9f6bf-937b-4495-b7bc-a70a37e207af.jpg)

(防災分野のデータ連携基盤の構築スケジュール/デジタル庁)

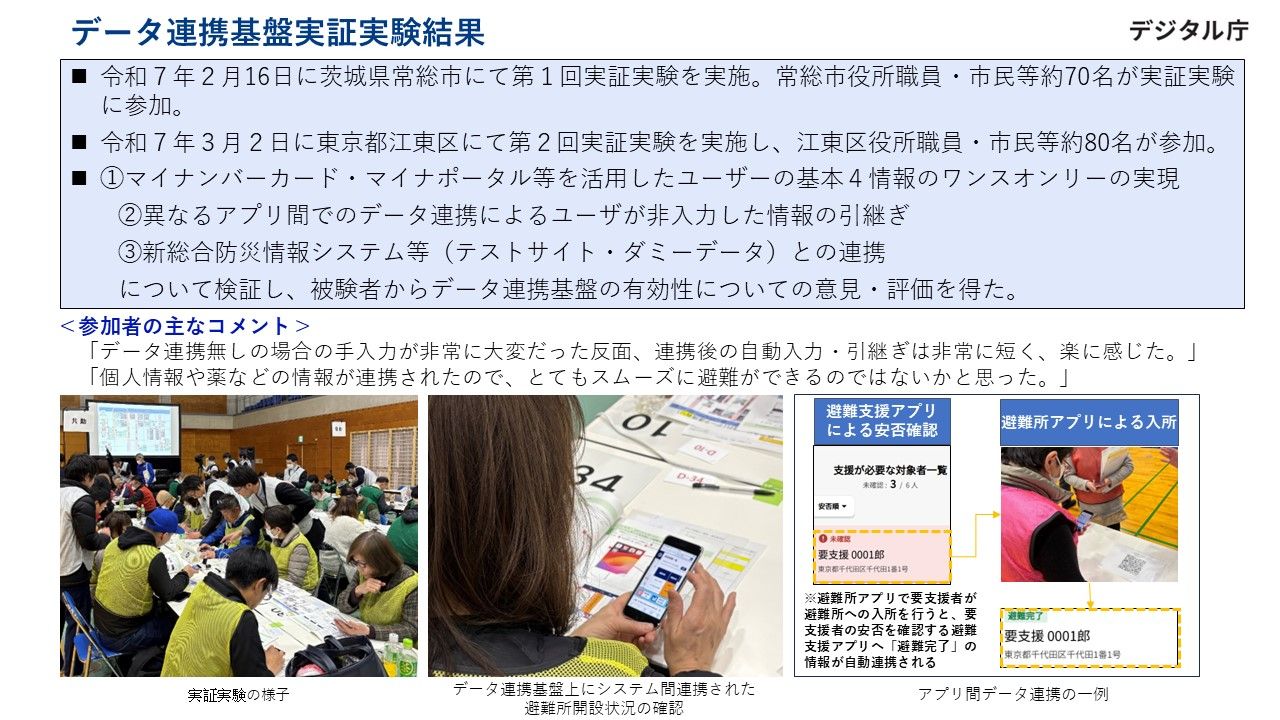

2024年度には、データ連携基盤の一部の機能を実装したプロトタイプを構築し、これを用いて、複数の防災アプリをデータ連携させる実証実験を2025年2月~3月にかけて茨城県常総市、東京都江東区の協力を得て実施しました。

実証実験では、自治体職員、自主防災組織のメンバーをはじめとした住民の方にご参加いただき、防災アプリ利用時において、データ連携が有る場合と無い場合を比較する形で体験してもらい、データ連携基盤の導入効果を検証しました。

今後、実証実験を継続しつつ、技術面・制度運用面からも検討を進め、データ連携基盤の構築に向けた検討を進めてまいります。

(データ連携基盤実証実験結果(令和7[2025]年2月・3月)/デジタル庁)

以下の動画では、茨城県常総市での実証の様子を紹介しています。

●防災分野の「データ連携基盤」の構築に関する取組の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

- 防災分野の「データ連携基盤」の構築|デジタル庁(※外部リンク)

(2)自治体における防災アプリ・サービス調達の迅速化・円滑化

防災分野においては、民間企業等の開発した多数の防災アプリ・サービスが提供されており、これらを上手に取り入れ、災害対応を効率化・高度化していくことが重要となります。

デジタル庁では、こうした優れた防災アプリ・サービスを防災関係者がスムーズに検索し、地方自治体等がこれらを円滑に調達できるよう、取組を進めています。

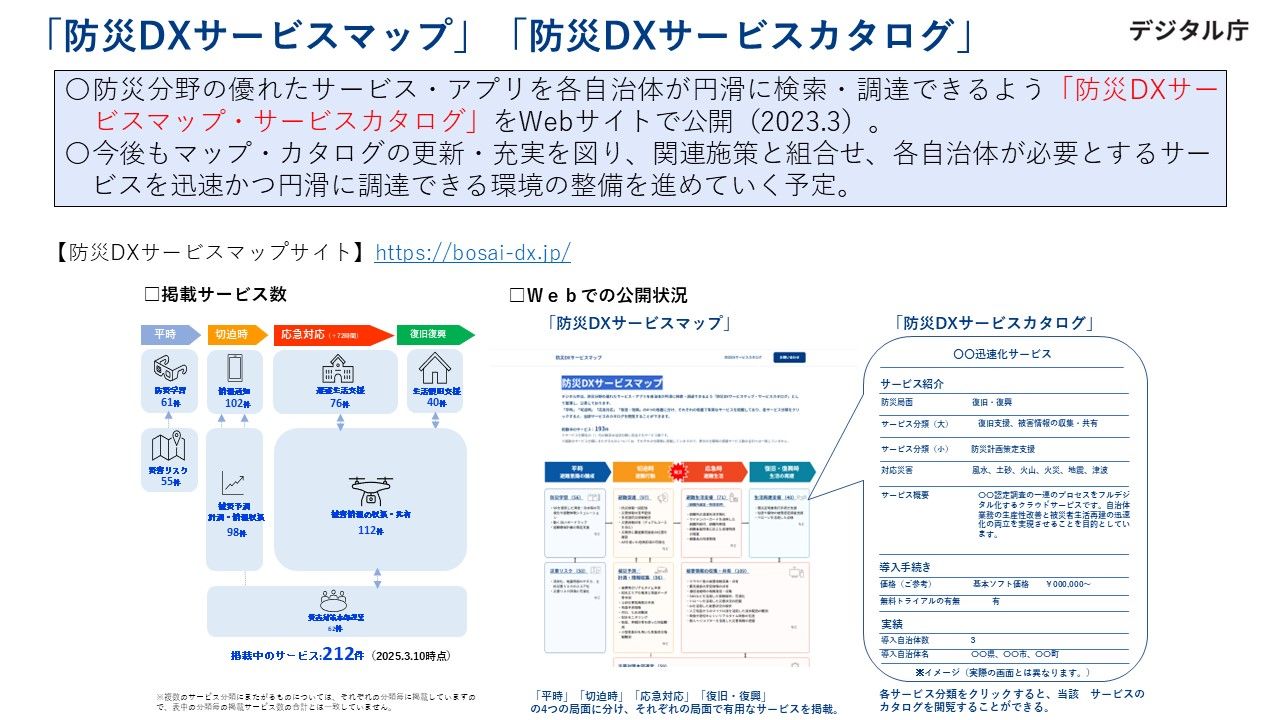

2023年3月には、防災分野の優れたアプリやサービスを紹介する「防災DXサービスマップ・防災DXサービスカタログ」をWebページに公開しました。

現在、212件(2025年3月10日時点)のサービスが掲載され、検索できるようになっています。

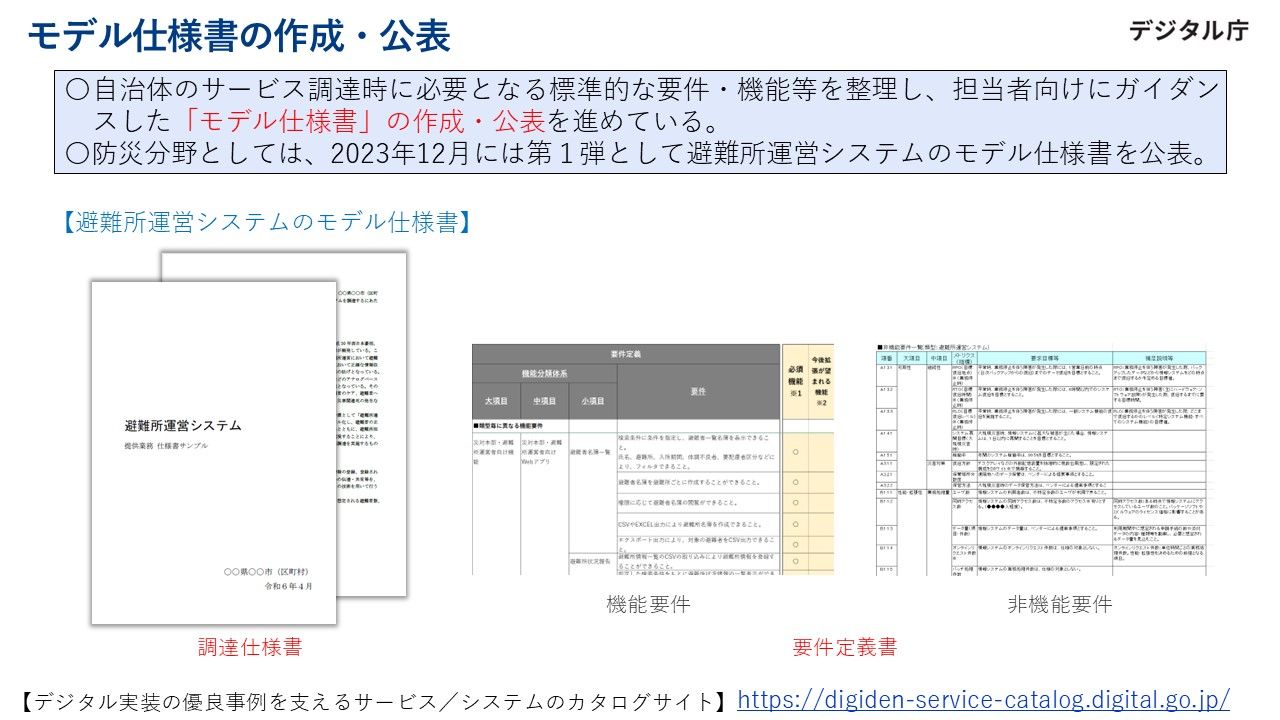

今後もサービスマップ・カタログの更新・充実を図るとともに、標準的な要件・機能等整理した「モデル仕様書」を整備するなど、各地方自治体が必要とするサービスを迅速かつ円滑に調達でき環境の整備を進めてまいります。

(防災DXサービスマップ・防災DXサービスカタログ/デジタル庁)

(モデル仕様書の取組/デジタル庁)

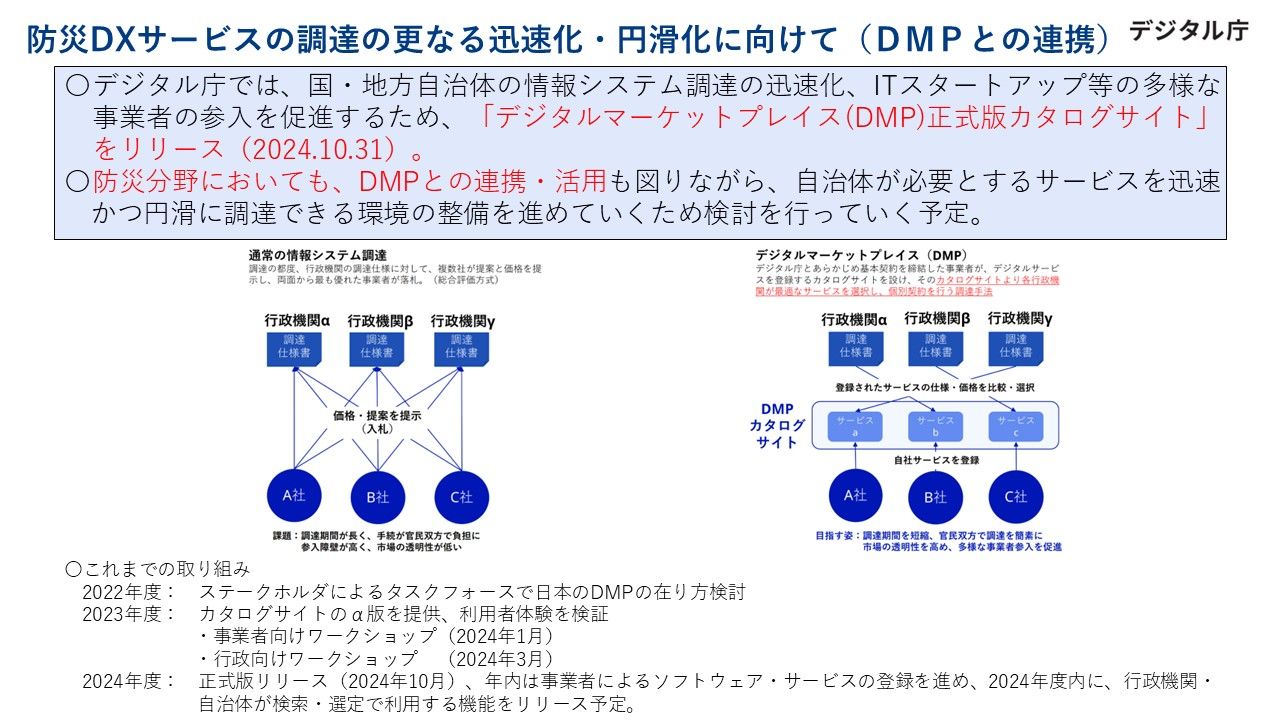

併せて、デジタル庁が行政機関の情報システム調達の迅速化、多様な事業者の参入を促す目的で新たに構築した「デジタルマーケットプレイス(DMP)」について、防災分野でも活用が進むよう、検討を進めていきたいと考えています。

(DMPの利活用に向けて/デジタル庁)

●「防災DXサービスマップ・防災DXサービスカタログ」は、以下のリンクからご覧ください。

- 防災DXサービスマップ|デジタル庁(※外部リンク)

- 防災DXサービスカタログ│デジタル庁(※外部リンク)

- デジタル実装の優良事例を支えるサービス/システムのカタログサイト(※外部リンク)

- DMP デジタルマーケットプレイス|デジタル庁(※外部リンク)

●自治体における防災アプリ・サービス調達の迅速化・円滑化の取組の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

(3)デジタル技術を用いた災害対応の高度化に関する実証事業

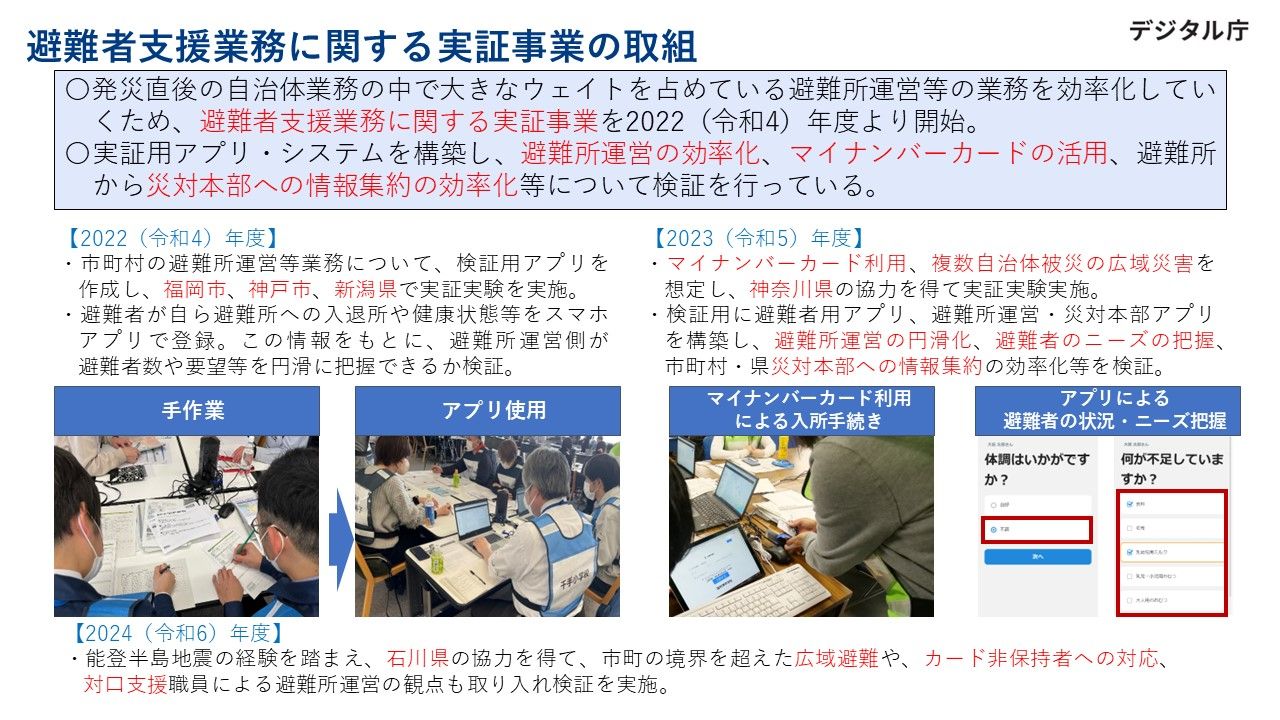

デジタル庁では、避難所運営等の被災者支援業務へのマイナンバーカードの活用や災害時の位置情報の活用等、デジタル技術を用いた災害対応の高度化・効率化を促進していくための取組を進めています。

例えば、避難所運営業務のデジタル化について、2022年度から実証事業を行っており、避難所への入所手続きへのマイナンバーカードの活用や、システム導入による避難所の状況のリアルタイム把握、災害対策本部への速やかな共有など、デジタル化による効果を検証しています。

(避難者支援業務のデジタル化に係る実証事業の概要/デジタル庁)

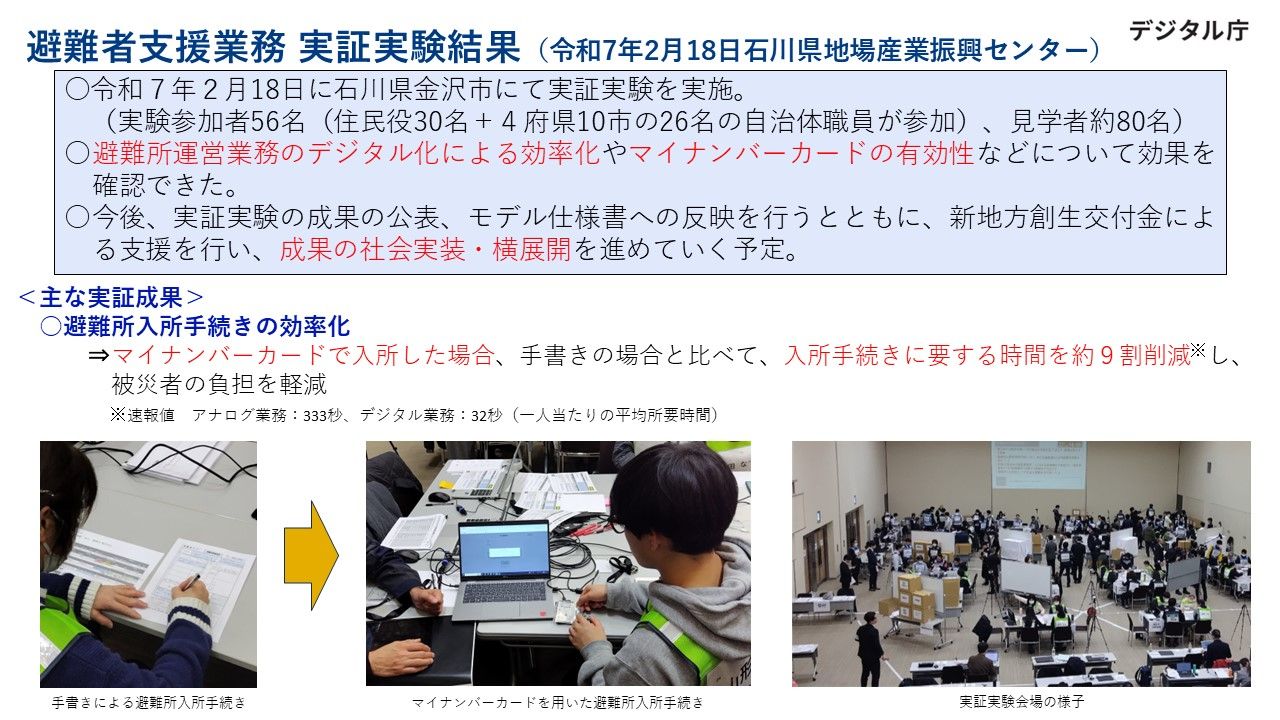

2024年度には、石川県の協力の下、2025年1月から2月にかけて、石川県金沢市で実証実験を実施しました。

能登半島地震で得られた課題・知見も踏まえ、自治体を跨いだ広域避難への対応、総務省と連携した停電・通信途絶への対応等、様々な観点を取り入れ、検証を行いました。

![令和6[2024]年度の、避難者支援業務に関する実証事業の概要を示した図。令和6年能登半島地震の対応の中で得られた課題や知見を踏まえ、検証項目を整理し、関係機関の協力を得て実証実験を実施。地震対応の中で得られたデジタル面での主な課題や知見として、広域避難への対応、避難者の居場所や支援サービスの利用状況等の情報把握、マイナンバーカード非保持者・非携帯者への対応、他自治体からの応援職員による避難所運営、電力・通信の確保が挙げられる。](/assets/contents/node/information/field_ref_images/15a2f723-73aa-4636-a9ab-12e520314ad9/be9c5c5f/s-1280x720-v-fms-webp-905a51a8-2659-4752-ae79-994e4b0e3bb9.jpg)

(令和6年度 避難者支援業務実証事業について/デジタル庁)

(避難者支援業務実証実験結果の概要/デジタル庁)

石川県での実証実験の様子は、以下の動画でも紹介しています。

これまでの実証事業の結果のまとめはWebページにて公表しており、2024年度実証実験結果についても、とりまとめ次第、公表する予定です。

●実証事業の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル技術を用いた災害対応の高度化に関する実証事業|デジタル庁(※外部リンク)

(4)「防災DX官民共創協議会」と連携した防災DX施策の展開

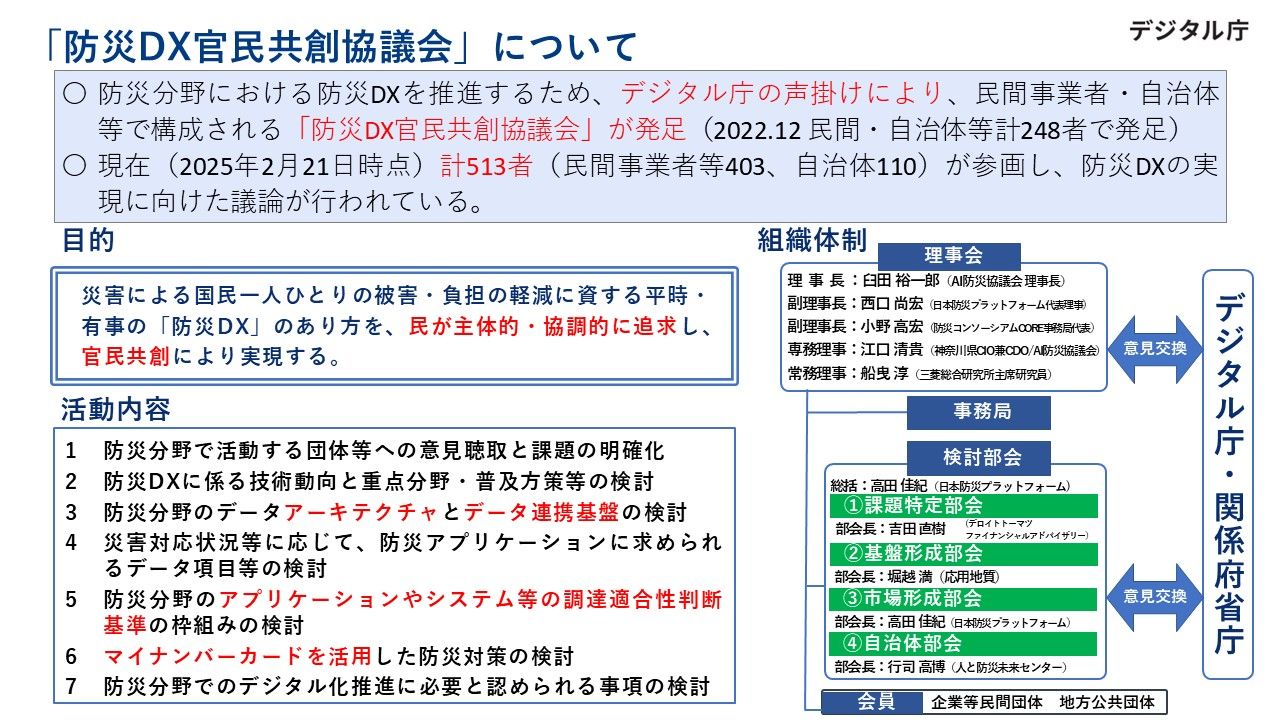

防災DXを官民共創で進めていくという理念の下、デジタル庁の呼び掛けに応じ、民間事業者や自治体など248者が集まり、「防災DX官民共創協議会」が2022年12月に発足しました。

防災DX官民共創協議会は、「災害による国民一人ひとりの被害・負担の軽減に資する平時・有事の『防災DX』のあり方を民が主体的・協調的に追求し、官民共創により実現する」ことを目的に掲げ、現在では513者(民間企業403、地方自治体110、2025年2月21日時点)の会員が参画し、防災分野における課題の明確化や防災関連施策の検討等について、デジタル庁をはじめとした関係機関と連携し、様々な活動を行っています。

(防災DX官民共創協議会の概要/デジタル庁)

●防災DX官民共創協議会の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

- 「防災DX官民共創協議会」と連携した防災DX施策の展開|デジタル庁(※外部リンク)

- 防災DX官民共創協議会(※外部リンク)

(5)令和6年能登半島地震を踏まえての対応

能登半島地震の発生

2024年1月1日、令和6年能登半島地震が発生しました。

能登半島地震では、強い揺れ、地盤の隆起、液状化、土砂災害等により、道路網が寸断し、孤立地域が多く発生しました。

そのため、指定避難所にたどり着けなかった避難者による自主避難所の開設や、在宅避難や車中泊など避難所以外への避難も多くみられました。

加えて、半島で平地が少ないといった地形的要因も重なり、インフラなどの復旧活動が難航したことから、避難生活は長期化しました。こうした背景から、被災者が自身の住む自治体とは別のエリアに避難する「広域避難」の対応も生じました。

避難者の正確な居場所や健康状態をリアルタイムに近い状態で把握することは、避難者の体調の悪化や急変、ひいては災害関連死の予防のためにも重要な課題となりました。

このような能登半島地震で生じた課題や得られた知見を踏まえ、デジタル技術を活用した災害対応の効率化・高度化をしていけるよう対応を進めています。

能登半島地震における対応とその後の課題

当該地震はデジタル庁が2021年9月に発足して以来初となる大規模な災害となりました。デジタル庁は防災DX官民共創協議会とともに石川県庁に入り、デジタル面での災害対応を支援しました。

防災DX官民共創協議会の民間企業等のメンバーは、通信の確保や、各防災関係機関が集めた避難所データの突合整理、被災者情報を集約するデータベースの構築など、多岐にわたる被災地支援をプロボノ活動(専門知識や技術を持った方々による社会貢献活動)として実施し、石川県の災害対応にデジタル面から支援し、大きく貢献しました。

一方で、民間企業のみで動くことの難しさや、長期にわたるプロボノ活動の負担等の課題もあり、民間のこうした活動がより効果的に実施できるよう、制度化の要望をいただいているところです。

デジタル庁では、こうした背景を踏まえ、防災DX官民共創協議会と連携し、大規模災害時に被災自治体の現場に入り、デジタル支援を提供する民間企業等と被災自治体との間を調整し、ニーズに応じたプロジェクトの起動をサポートする、「災害派遣デジタル支援チーム(仮称)」について、2025年度からの制度創設、試行運用開始を目指して検討を進めています。

この他にも、マイナンバーカードを用いた避難者支援の充実や、広域避難に対応した取組として、発災直後から市区町村の区域を越えて被災者情報を集約し、共有するための広域被災者データベースの構築(内閣官房デジタル行財政改革会議事務局、内閣府防災、デジタル庁が連携)を進めるなど、関係省庁・関係団体等と連携し、取組を進めています。

●デジタル庁における災害対応の取組の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル庁における災害対応の取組|デジタル庁(※外部リンク)

デジタル庁では今後も、防災分野においてデジタル技術を活用し、災害対応業務の高度化・効率化や一人一人の状況に応じた情報提供や支援の提供に結び付けていくべく、防災関係機関、自治体、関係団体等と連携し、防災DXを推進してまいります。

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- 防災|デジタル庁(※外部リンク)

- デジタル庁における災害対応の取組|デジタル庁(※外部リンク)

- デジタル社会の実現に向けた重点計画|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。