「Well-Being指標」で分析する自治体の魅力と課題。データで描く「まちの将来像」

- 公開日:

(2024年12月に開催したワークショップの様子)

今回のデジタル庁ニュースでは、自治体のまちづくり政策の企画・立案に活用されはじめている**「地域幸福度(Well-Being)指標」** を紹介します。

これまで政府は、「デジタル田園都市国家構想」等に基づき、地方公共団体や民間企業・団体の方々とともに、デジタル技術の活用によって地方が抱える課題解決や、仕事や人の流れを生み出すことで地域の魅力向上に取り組んできました。

地域がそれぞれの特性に応じた発展を遂げるために――。Well-Being指標は、地方創生に向けた課題の発見やまちづくり政策の企画・立案などに活用いただけるツールです。

この記事では、デジタル庁が取り組んでいる「地域幸福度(Well-Being)指標」の活用方法や、「Well-Being指標活用ファシリテーター紹介・派遣事業」など自治体の方々向けの支援策、さらに2024年12月に開催されたデジタル庁内のワークショップの様子を紹介します。

<目次>

- “まちづくり”に活かせる「地域幸福度(Well-Being)指標」とは?

- デジタル庁内でWell-Being指標を活用したワークショップを開催

- 「住民視点」「幸福度視点」で政策を考えるきっかけに

- Well-Being指標を活かせば、「官民で目線を合わせて、一緒にまちづくりができる」

- デジタル庁によるWell-Being指標の活用支援。「リファレンスロジックツリー」とファシリテーターの養成・自治体への派遣

“まちづくり”に活かせる「地域幸福度(Well-Being)指標」とは?

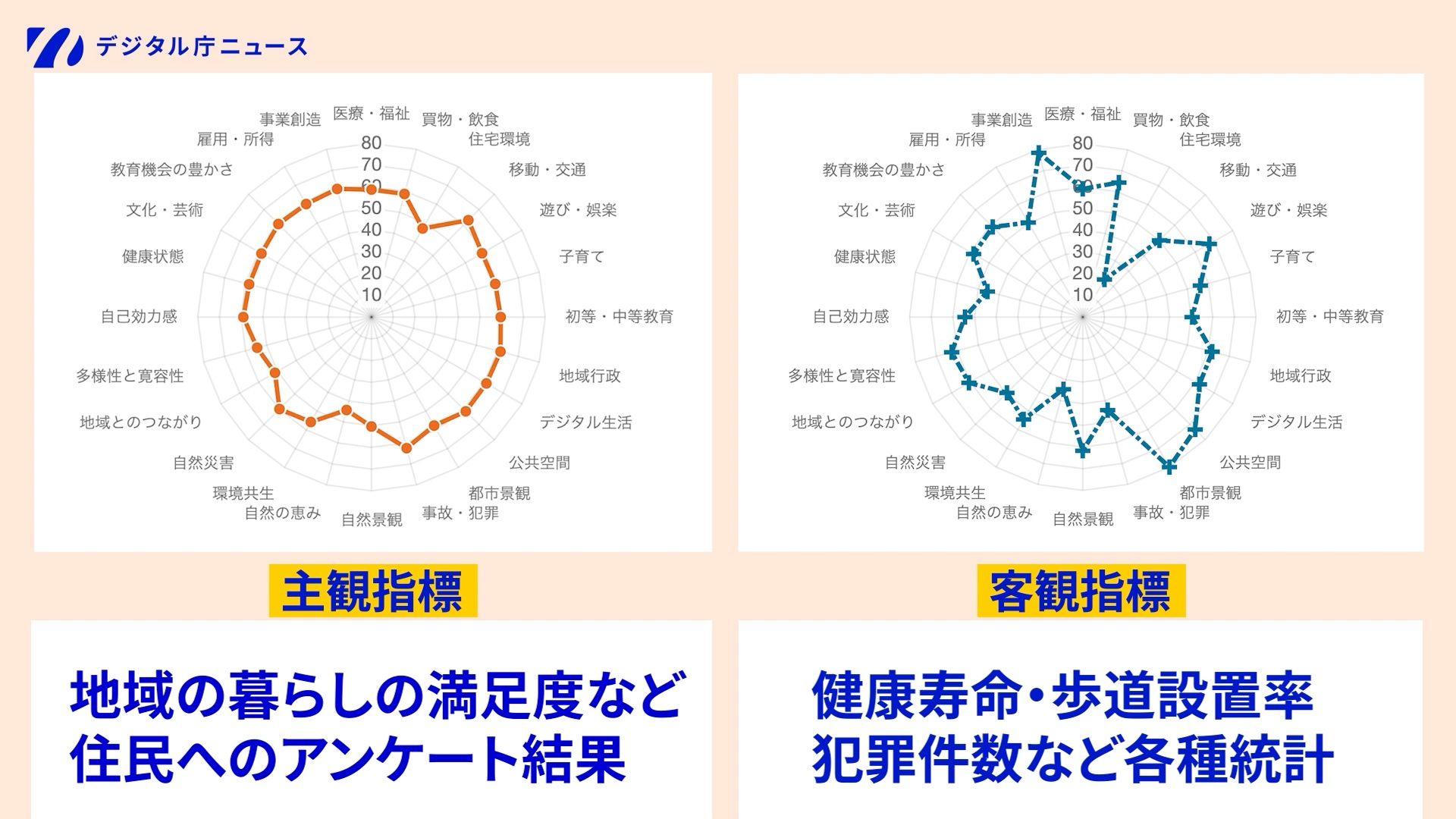

(Well-Being指標は、市民の「幸福感(Well-being)」と「暮らしやすさ」を数値化・可視化したものです。住民へのアンケートから算出した主観指標と、オープンデータなどから自治体の「暮らしやすさ」を測定した客観指標を組み合わせて算出されます)

Well-Being指標は、データに基づく政策の企画・立案、より政策効果の高い施策の検討など、政策担当者をはじめ自治体職員の方々に広く活用いただけます。また、地域の社会課題を特定したり、まちづくりについて話し合ったりする際の共通言語として活用いただくことで、多様なステークホルダーの円滑な連携が期待できます。

自治体が持つ魅力や特徴、注力すべき政策領域の分析など、自治体の将来像を考えるヒントになりうる指標。それがWell-Being指標です。Well-Being指標は、以下のデジタル庁ウェブサイト上で公開されています。

- 地域幸福度(Well-Being)指標の活用(※外部リンク)

デジタル庁内でWell-Being指標を活用したワークショップを開催

(ワークショップでは、デジタル庁職員が自治体の魅力や課題をWell-Being指標を用いて分析し、まちの将来像を描くプロセスを体験)

2024年12月にはデジタル庁内で、この指標を課題解決や住民の暮らしやすさ向上にどう活かせるか、職員が体験する機会が設けられました。デジタル庁職員を対象に、Well-Being指標を用いて自治体の魅力や課題を分析し、まちの将来像を描くワークショップを開催しました。

ワークショップには、20代から50代のデジタル庁職員(計21人)が参加。参加者は5チームに分かれ、それぞれに分析対象の自治体が割り振られました。この日のワークショップは、以下の6プロセスで進められました。

●ワークショップのメニュー

前半:「分析パート」

1.ダッシュボードを活用してまちの特徴を俯瞰する

2.主観×客観分析を通じ、重要な因子を見つける

3.幸福度・生活満足度と相関性の高い因子を特定する

後半:「意思決定パート」

4.市民のWell-Beingを高めるための重点分野を決める

5.将来のWell-Beingが向上した都市像を言語化する

6.チーム発表と講評

まず、前半の分析パートでは、デジタル庁のウェブサイト上で公開されているWell-Being指標のダッシュボードページをもとに、各チームが担当する自治体の特徴を分析しました。分析作業用のテンプレートは、デジタル庁のウェブサイト上でも公開されています。

Well-Being指標では、幸福度・生活満足度に関するWell-Being全国調査での住民アンケートから算出した主観指標と、オープンデータなどから自治体の「暮らしやすさ」を測定した客観指標を数値化しています。

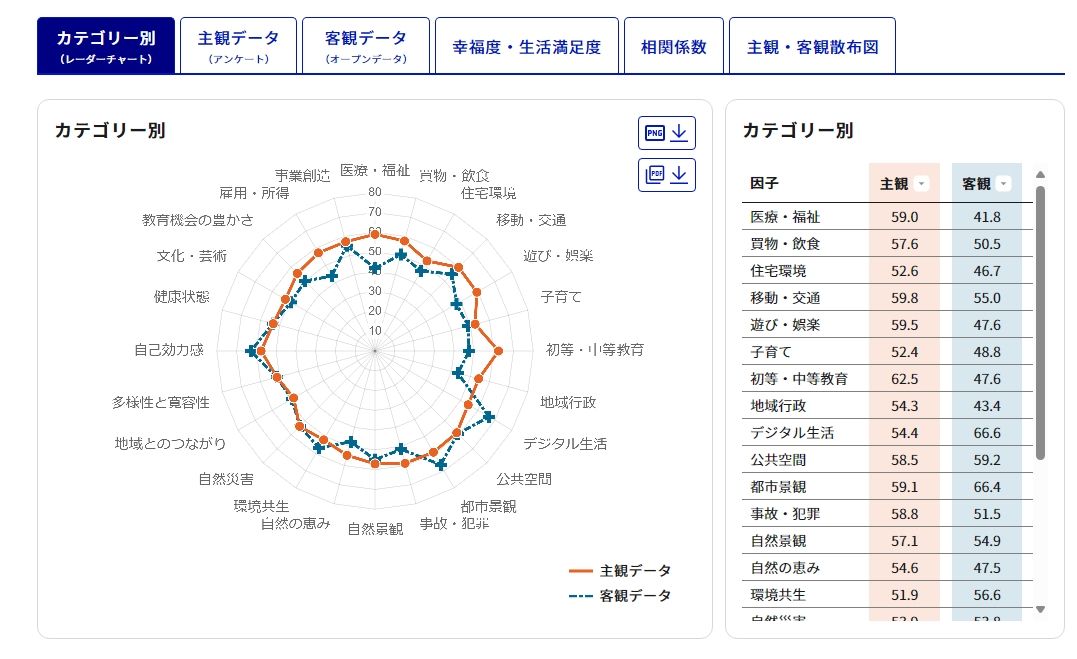

住民アンケートでは、「現在、あなたはどの程度幸せですか?」「現在、あなたの住んでいる地域の暮らしにどの程度満足していますか?」など、50の質問を設定。その上で、主観指標・客観指標ともに、3つの因子群で自治体が持つ特徴を数値化。これをダッシュボードぺージではレーダーチャートで可視化しています。また、3つの因子群は24カテゴリーに細分化されています。

●Well-Being指標の因子群

・因子群1. 生活環境

「医療・福祉」「買物・飲食」「住宅環境」「移動・交通」「遊び・娯楽」「子育て」「初等・中等教育」「地域行政」「デジタル生活」「公共空間」「都市景観」「自然景観」「自然の恵み」「環境共生」「自然災害」「事故・犯罪」

・因子群2. 地域の人間関係

「地域とのつながり」「多様性と寛容性」

・因子群3. 自分らしい生き方

「自己効力感」「健康状態」「文化・芸術」「教育機会の豊かさ」「雇用・所得」「事業創造」

(Well-Being指標のダッシュボードのカテゴリー別レーダーチャート。自治体ごとに「医療・福祉」「買物・飲食」など、カテゴリー別の主観指標と客観指標がわかります)

ダッシュボードを使うと、住民の年代や性別など、さまざまな観点からデータを絞り込むことができます。たとえば、「幸福度が高い世代」や「主観指標が高いカテゴリー5つと低いカテゴリー5つ」といったデータを抽出することで、各自治体の特徴や個性を、より詳細に把握できます。さらに、主観指標と客観指標の分析を掛け合わせることで、各自治体のWell-Being指標の数値に影響を与えている重要な因子・カテゴリーが何なのか見えてきます。

たとえば、「主観指標の偏差値50未満、客観指標の偏差値50以上」の因子・カテゴリーは、「住民は魅力に乏しいと思っているが、客観的には魅力的な要素だ」などと分析することができます。つまり、「客観的には強いが、住民が気づいていないそのまちの魅力」であり、「市民の認識を変えることで、そのまちの強みにできる」要素だと考えられます。

このように、前半の分析パートでは、幸福度や生活満足度との相関性が高い因子・カテゴリーを特定していきました。

(Well-Being指標を活用して、チームごとにまちの特徴を分析する様子)

(ワークショップでは、ピックアップした因子・カテゴリーを、「都市環境」や「自然環境」、「地域の人間関係」、「自分らしい生き方」で分類し色分け)

後半の意思決定パートでは、各自治体に固有の「強み」と「機会」を、どのようにまちづくりに活用できるかを考えました。

各チームは、担当する自治体の3年後・8年後の主観指標・客観指標の伸びをそれぞれ予測し、「まちづくりのゴール」を設定。優先的に取り組むべき8つの政策領域を「重点分野」として決め、「自分たちのまちでは、何を大切にしていきたいか」「20年後、どういうまちであるべきか」といった視点から、「まちのキャッチコピー」も設定しました。最後に各チームが、Well-Beingの視点で描いた「まちの将来像」を発表しました。

あるチームは、Well-Being指標を用いた分析から、「主観指標が低く、客観指標が高い」と判断できた「子育て」や「教育」に着目したまちの将来像を発表しました。

(分析した自治体についてプレゼンテーションする様子)

また、別のチームは、分析データから「文化・芸術」の因子に着目。「客観指標と主観指標、その両方を向上させることで、関連する他の因子も引き上げることができる」といった考えを示しました。さらに、「移動・交通」の整備やデジタル技術の活用によって、住民にとって便利なまちづくりを目指すことができると提案しました。

(別のチームによる発表。同じ自治体を対象にしても描く未来像は異なります。ワークショップでは、幸福度を起点としたオープンなディスカッションを重視)

実は、この2つのチームが分析したのは同じ自治体でしたが、両者の分析結果や着目する8つの政策領域は異なり、それによって描くまちの将来像も異なっていました。同じ自治体を分析しながら、異なる重点政策や将来像にたどり着くことがあるのも、このワークショップの特徴です。

Well-Being指標を活用したワークショップが目指すものは、唯一の「正解」を導くことではありません。地域の幸福度を起点とした、まちづくりに関する政策議論の活性化です。今回のワークショップでも、対話を通じた意見交換や目標設定に至るオープンなディスカッションを重視しています。

「住民視点」「幸福度視点」で政策を考えるきっかけに

ワークショップに参加したデジタル庁職員に感想を聞いてみました。デジタル庁 国民向けサービスグループ 防災班の関口 哲平は、以下のように語ります。

(デジタル庁 国民向けサービスグループ 防災班の関口 哲平)

「普段の業務で担当している防災分野は、関係範囲が多岐に渡ります。一方で、防災は、災害が起きない限り関心が高まらなかったり、必要とされる情報の最適化が難しかったりする分野です。今回は、住民視点、幸福度視点で防災を捉えることで防災にも新たな観点を見出だせるのではないかと考えて参加しました」

「私たちのチームが担当した自治体では、『健康状態』においては主観指標が低く、客観指標が高いことがわかりました。低い主観指標を高い客観指標に近づけることで、幸福度を効率的に高められるというアプローチが学びになりました」

また、デジタル庁 国民向けサービスグループ モビリティ班の関口 祐太は以下のように感想を述べました。

(デジタル庁 国民向けサービスグループ モビリティ班の関口 祐太)

「普段の業務では、人口減少地域において地域の足となる自動運転などのモビリティサービスを社会実装する手法を検討しています。その際、公共交通機関の採算性だけではなく、地域の買い物、福祉、子どもの送迎など、さまざまな需要を踏まえて、モビリティの力でまち全体の暮らしやすさを改善していく視点が求められます。Well-Being指標を普段の業務に活用できると考えてワークショップに参加しました」

「私のチームが分析対象とした自治体は、移動を課題とする地域にフォーカスした普段の業務とは真逆ともいえる自治体です。そのため、どこにポイントを置いて議論するか悩みました。何を尺度にするかという視点の獲得は、今後の業務にも活かせそうで貴重な体験になりました」

Well-Being指標を活かせば、「官民で目線を合わせて、一緒にまちづくりができる」

今回のワークショップは、デジタル化横展開推進協議会が主催しました。

同協議会は、デジタルサービスを新規に「作ること」から「使う(使い倒す)こと」をコンセプトに、デジタルによる地域の社会的課題の解決を推進する団体で、官民双方の視点から地域の社会課題をフラット・効果的に解決することを目指しています。

同協議会には6つのコミュニティがあり、そのうちの1つが「Well-Being」コミュニティです。「サービスカタログ」や「デジタル認証」といったコミュニティにおいてデジタル庁と連携しています。

(デジタル化横展開推進協議会メンバーで浜松市産業部企業立地推進課の瀧本 陽一 課長)

デジタル化横展開推進協議会Well-Beingコミュニティのメンバーで、ワークショップでファシリテーターを務めた浜松市 産業部 企業立地推進課の瀧本 陽一 課長は、Well-Being指標の特徴について、以下のように語りました。

「Well-Being指標を使うと、課題解決のアプローチだけではなく、将来(自分たちのまちが)どうありたいかを見通し、政策に取り組むことができます。官民で目線を合わせて、一緒にまちづくりを進めていけるという点で、Well-Being指標は非常に有効なものだと感じています」

「たとえば、高齢者が運転免許証を返納して、買い物に行けなくなるという地域の課題があるとします。もし、課題の解決だけを求めるのであれば、食品などを自宅まで届けるサービスを提供すればいいということになります。しかし、高齢者にとっての本当の意味でのWell-Beingを考えると、ご自身が自立した生活を営めるという実感や、地域とのつながりなども、重要な要素です。Well-Beingの観点でまちづくりや政策を捉えることで、住民に提供するソリューションも変わってくるということが実感できます」

さらに、ワークショップの結論の先にある、さらなる対話が大切だと瀧本氏は語ります。

「ワークショップの結論に違いが出たとき、そこから始まる対話が大事です。このまちをWell-Beingという観点でどうしたいかと議論することがワークショップの次のステップ。Well-Beingの観点を共有できているといないとでは、その後の取り組みの推進力が全然違うものになると思っています」

デジタル庁によるWell-Being指標の活用支援。「リファレンスロジックツリー」とファシリテーターの養成・自治体への派遣

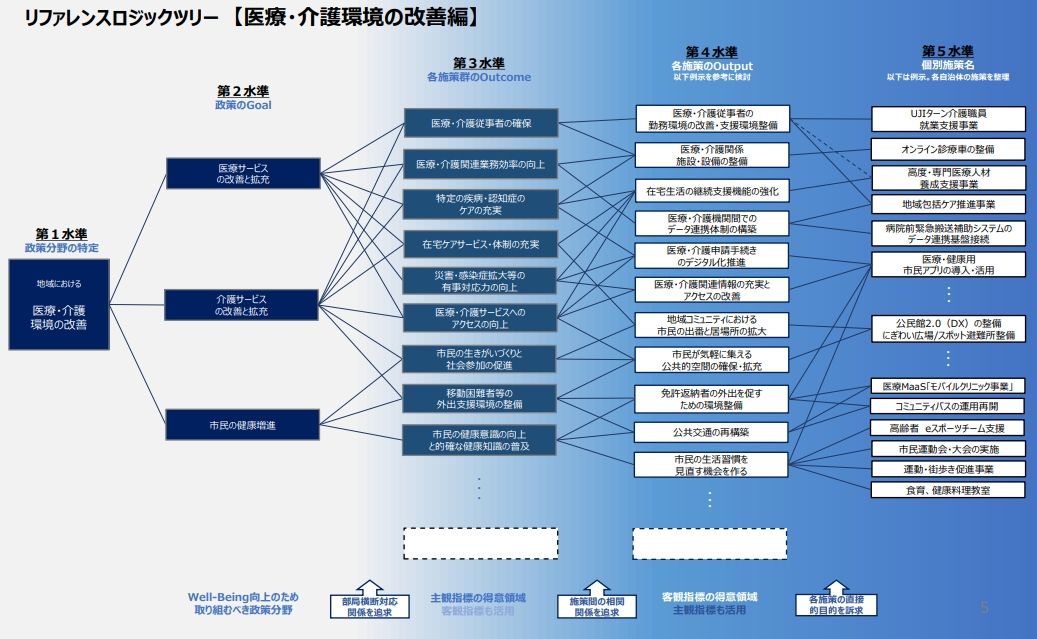

デジタル庁では、Well-Being指標の活用や浸透に向けて、二つの取組に力を入れています。一つは、「リファレンスロジックツリー」です。デジタル庁ではWell-Being指標から抽出した課題分野の改善に利用できる分析ツールとして、リファレンスロジックツリーを作成しています。

このツリーを参照し、ロジックツリーを作成することで、浮き彫りになった課題と関連する施策群を俯瞰し、重視すべき施策と相互に影響を及ぼす施策を検証することができます。

リファレンスロジックツリーをたたき台に、まちが抱える社会課題を解決する行動や施策を特定する取組は、全国20の自治体で始まっています。

(医療・介護分野におけるリファレンスロジックツリー。医療・介護領域にも「公共交通の再構築」や「コミュニティバスの運用再開」などが関係することを示しています)

もう一つが、Well-Being指標を自治体などの現場の方々に伝え、分析や政策立案に活かす土壌づくりに貢献する「Well-Being指標活用ファシリテーター」の養成、自治体への紹介・派遣です。

Well-Being指標の活用に向けた自治体職員向け、住民等向けのワークショップ実施を支援するため、デジタル庁ではファシリテーター養成講座を開催。2024年度は103人が受講しました。

また、2024年10月からは「Well-Being指標活用ファシリテーター紹介・派遣事業」をスタートしています。すでに多くの自治体から問い合わせをいただいています。

(デジタル庁はWell-Being指標を活用したファシリテーターの養成や自治体などへの紹介・派遣に力を入れています)

(ワークショップはデジタル化横展開推進協議会が主催。デジタル庁職員ら計約40人が参加しました)

デジタル庁は、徹底的な国民視点からの行政サービスの創出を進めています。地域の幸福度という視点を政策の現場にもたらすWell-Being指標を活用したワークショップで、地域の強みや課題の分析を政策担当者の方々に体感していただくことで、住民のWell-Being向上と、ご自身の業務領域での政策立案の連携をこれからもサポートしてまいります。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●関連情報は、以下のリンクからご覧ください。

- 地域幸福度(Well-Being)指標ダッシュボード|デジタル庁(※外部リンク)

- 地域幸福度(Well-Being)指標 活用の手引き|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースでは、Well-Being指標に関するコンテンツを掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標

- 「Well-Being指標」がまちづくりの指針になる!

- 伊豆ファン倶楽部に学ぶ 地域の事業者を巻き込み積極性を引き出す「データ連携」活用法

- 地域の魅力を引き出しつなぐ。キーワードは「データ」|デジタル田園都市国家構想

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。