デジタル庁のプロフェッショナルが答える、「ウェブアクセシビリティ」10の質問

- 公開日:

インターネットの普及とともに、耳にする機会が増えつつある「ウェブアクセシビリティ」。

しかし、言葉は聞いたことがあっても、具体的にどういうものなのか、あるいはどのような点に配慮すべきなのかまではわからないという人も多いのではないでしょうか。

今回のデジタル庁ニュースでは、デジタル庁で働く2人のプロフェッショナルに、ウェブアクセシビリティについて聞きました。

(写真左:清家 順(せいけ・じゅん)。2023年2月入庁。民間専門人材のアクセシビリティアナリストとして、国の情報サービスのアクセシビリティ検証や改善提案、デザインシステムやガイドラインの検討・策定に従事。写真右:大橋 正司(おおはし・しょうじ)。2021年4月より、デジタル庁の発足に向けたデザインチームの立ち上げにインフォメーションアーキテクトとして参画。デザインプロセスの標準化や、デザインシステムの策定などの政府サービスの品質向上に向けた取り組み、開発チーム向けの支援を担当)

<目次>

Q1 「アクセシビリティ」や「ウェブアクセシビリティ」とはなんですか?

A「簡単にいうと『近づきやすさ』『利用しやすさ』です」

「アクセシビリティ(accessibility)」は、「場所や人に対しての近づきやすさ」「ものの利用しやすさ」という意味の言葉で、とくにウェブに関しては「ウェブアクセシビリティ」ともいいます。

ウェブにおける近づきやすさとは「ウェブ上の情報へのアクセスのしやすさ」のことで、利用者の年齢や身体的特性(障害の有無やその程度)、利用環境などにかかわらず、ウェブで提供されている情報や機能を利用できることを意味します。

デジタル庁にはアクセシビリティの専門チームがあり、ウェブサイトやウェブアプリケーションなどのアクセシビリティの向上に取り組んでいます。

庁外に向けた啓発活動もおこなっていて、2024年5月16日には、デジタルのアクセシビリティについて考える国際的なイベント「GAAD(Global Accessibility Awareness Day) Japan 2024」に登壇しました。日々、アクセシビリティの重要性を発信しています。(清家)

●関連情報:

Q2 ウェブアクセシビリティという考えが生まれた背景は?

A「ウェブはもともとアクセシブルなメディアとして開発されました」

ウェブは、テレビや新聞などの他のメディアに比べて、アクセシビリティが高いメディアです。

たとえば、あるニュースサイトのページは、視覚的に読むこともできるし、音声読み上げで利用することもできるし、印刷したり点字出力したりすることもできます。情報の受け手側が自由に選択できるというアクセシビリティがあるのです。

ウェブの考案者で「ウェブの父」とも呼ばれるティム・バーナーズ=リーは、ウェブの根幹となる技術を開発し、

「ウェブの持つパワーはその普遍性(誰もが使えること)にある。障害の有無に関係なく、誰もがアクセスできることがウェブの本質である」

(The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.)

と述べています。(大橋)

Q3 なぜウェブアクセシビリティが重要なのでしょうか?

A「あらゆる人が平等に情報にアクセスし、サービスを利用できるようにするためです」

ウェブは年代やジェンダー、そして抱える困難も異なるさまざまな人が利用します。

視覚に障害がある人がウェブを利用する際には、拡大鏡を利用したり、あるいはスクリーンリーダーという読み上げソフトを使用したりすることもあります。

ウェブアクセシビリティが確保されているということは、情報を閲覧する方法を複数提示しているという状態です。

2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、障害のある人への合理的配慮の提供が民間事業者においても義務化されました。これは、利用者から要望があった場合に、事業の負担にならない程度に合理的な配慮をすることが求められるものです。

また、合理的配慮を的確に行うための環境の整備が努力義務となっており、代替テキストを用意するなど、アクセシビリティを確保したウェブ環境を整えておくことが求められます。

そもそも、障害者差別解消法では障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり制約を課したりすることを禁止しています。

ウェブアクセシビリティを確保しないままウェブで情報を提供するということは、すなわち不当な差別的取扱いであるという認識を持つ必要があります。(大橋)

Q4 ウェブアクセシビリティの確保で、誰が恩恵を受けるのでしょうか?

A「障害のある人だけでなく、誰もがその対象となり得ます」

たとえば、エレベーターを想像してみてください。エレベーターは、車いすを利用している人以外にも、重いスーツケースを持っている旅行者や、ベビーカーを使っている人にとっても有用です。それが必要かどうかは、状況によっても変化するのです。

あらゆる人が利用できる環境をつくっておくことが、ウェブアクセシビリティの本質といえます。(大橋)

Q5 ウェブアクセシビリティに基準はありますか?

A「世界で標準的に使われているガイドラインがあります」

「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」は、ウェブコンテンツのアクセシビリティを確保するためのガイドラインです。すべてのユーザーがウェブを利用できるように設計され、より多様なユーザーや環境に対応するために随時改訂されています。

日本では、WCAG 2.0と同等の「JIS X 8341-3:2016」というJIS規格(日本産業規格)があります。高齢者や障害者などに配慮したウェブコンテンツの設計に用いられる指針であり、デジタル庁もこれに準拠する前提でウェブアクセシビリティを推進しています。(清家)

Q6 ウェブアクセシビリティの確保のために知っておくべきことは?

A「上述のWCAGを学びましょう」

ウェブアクセシビリティの確保を達成基準というかたちで示しているのがWCAGですから、これを学ぶことは不可欠です。原文は英語ですが、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)が翻訳した日本語版も用意されていますので通読するのに支障はありません。

しかしながら、達成基準の内訳には専門的な事柄が多く含まれますので、少しハードルが高いところがあります。

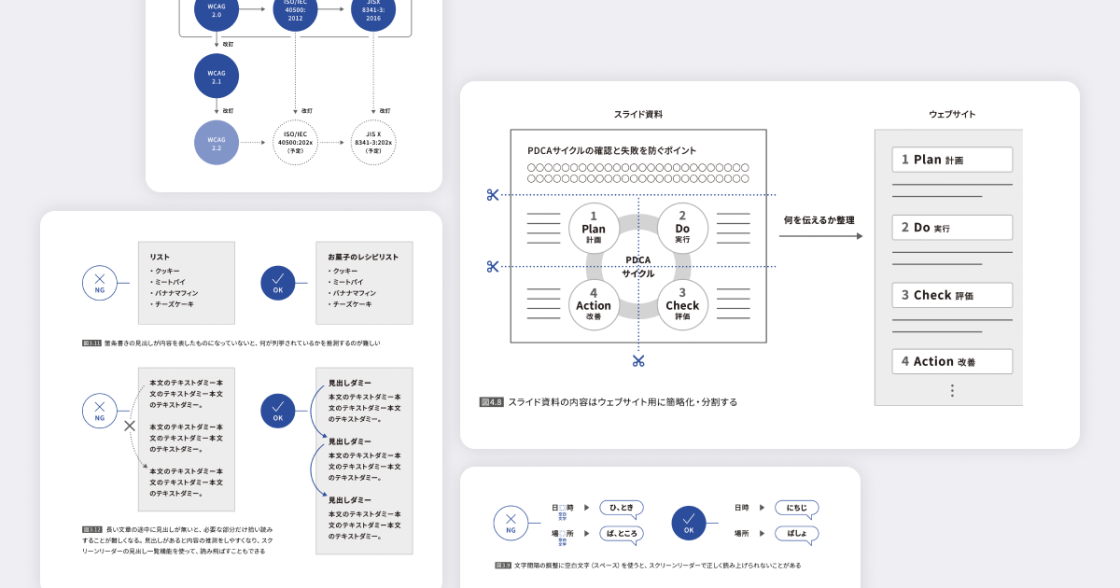

そこでデジタル庁では、ウェブアクセシビリティに初めて取り組む行政官や事業者向けに、考え方や取り組み方のポイントを解説した「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を公開しています。初学者の方には、ここから始めていただくのがよいと思います。(清家)

(デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」より)

Q7 参考になる事例などはありますか?

A「事例よりも、まず実際に体験してみることが大事です」

たとえば、ウェブをキーボードでしか操作できないという状況を試すことは簡単にできます。あるいはスマートフォンの音声読み上げ機能を使えば、視覚ではなく、耳(聴覚)からどのように情報を取得できるかを実感できるはずです。

これからアクセシビリティに取り組もうという方は、まずは画像に代替テキストをつけて、画像がどのように読み上げられるかを試してみてはいかがでしょうか。

なお、デジタル庁は、各省庁のウェブ担当者を集め、互いの課題や事例を共有したり講習会を開催したりする「政府ウェブサイトコミュニティ」を運営しています。省庁の方で興味を持たれた方はぜひご参加いただきたいと思います。(清家)

Q8 新しい技術の登場はウェブアクセシビリティにどのような影響を与えていますか?

A「技術の進歩によって情報のより多様な方法での閲覧が可能になっています」

スマートフォンにおいては、近年の自動音声認識機能や音声読み上げ機能などの登場によって、アクセシビリティ対応が進んでいます。オペレーティングシステムやデバイスが進化したことによって、その人の特性や状況に合わせた情報提供が可能となりました。

テクノロジーの成熟が、より多様な選択肢の提示につながっており、本来ウェブが目指していたユニバーサル性に近づいてきていると感じています。(大橋)

Q9 ウェブアクセシビリティはこれからどのように発展すると思いますか?

A「生成AIや視線トラッキングなどにより、アクセシビリティの実現が加速するでしょう」

生成AIによる代替テキストの自動生成や、視線トラッキングによってスマートフォンの操作ができるようになるなど、いままで専門の知識が必要だったことや専用の機器を必要としていたことが、手軽に使えるようになることで、アクセシビリティの実現が加速していくと思います。(清家)

Q10 今後の展望や期待することは?

A「ウェブアクセシビリティという言葉に説明がいらないくらい、当たり前の存在にしたいです」

障害の現れ方はさまざまなので、障害と認定されていない状況や、聴覚情報処理障害(APD)に代表されるように、これまで言葉にできていない困難さを抱えている人がいらっしゃるかもしれません。

だからこそ、WCAGなどのガイドラインを用いて幅広い確認をおこない、対応できていないものがないかそのつど確認することが大事です。いまあるガイドラインをゴールとすることなく、どういったことを誰に届けたいのか考えた上で対応する必要があると考えています。(清家)

ウェブアクセシビリティは誰にとってもQOL(クオリティ・オブ・ライフ)に直接関係するものです。どんなに健康でも加齢にともなって身体は不自由になりますから。だからこそ、万人のための技術であることを伝えていくことが重要ですね。

ゆくゆくはウェブアクセシビリティという言葉や説明がいらなくなるくらい、当たり前の存在となる社会にしたいです。(大橋)

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースでは、アクセシビリティやデザインシステムに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- 障害当事者と共に挑む デジタル庁のアクセシビリティとは

- アクセシビリティファーストで推進する 「デジタル庁デザインシステム」の現在地

- 省庁の垣根を越えて! 国民へ届けるつなげる政府ウェブサイトコミュニティ

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック|デジタル庁(※外部リンク)

- 「デジタル庁デザインシステムβ版」|デジタル庁(※外部リンク)

- 「イラストレーション・アイコン素材」|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。