所要時間を9割削減 実証実験でわかった 防災×デジタルの手応え

- 公開日:

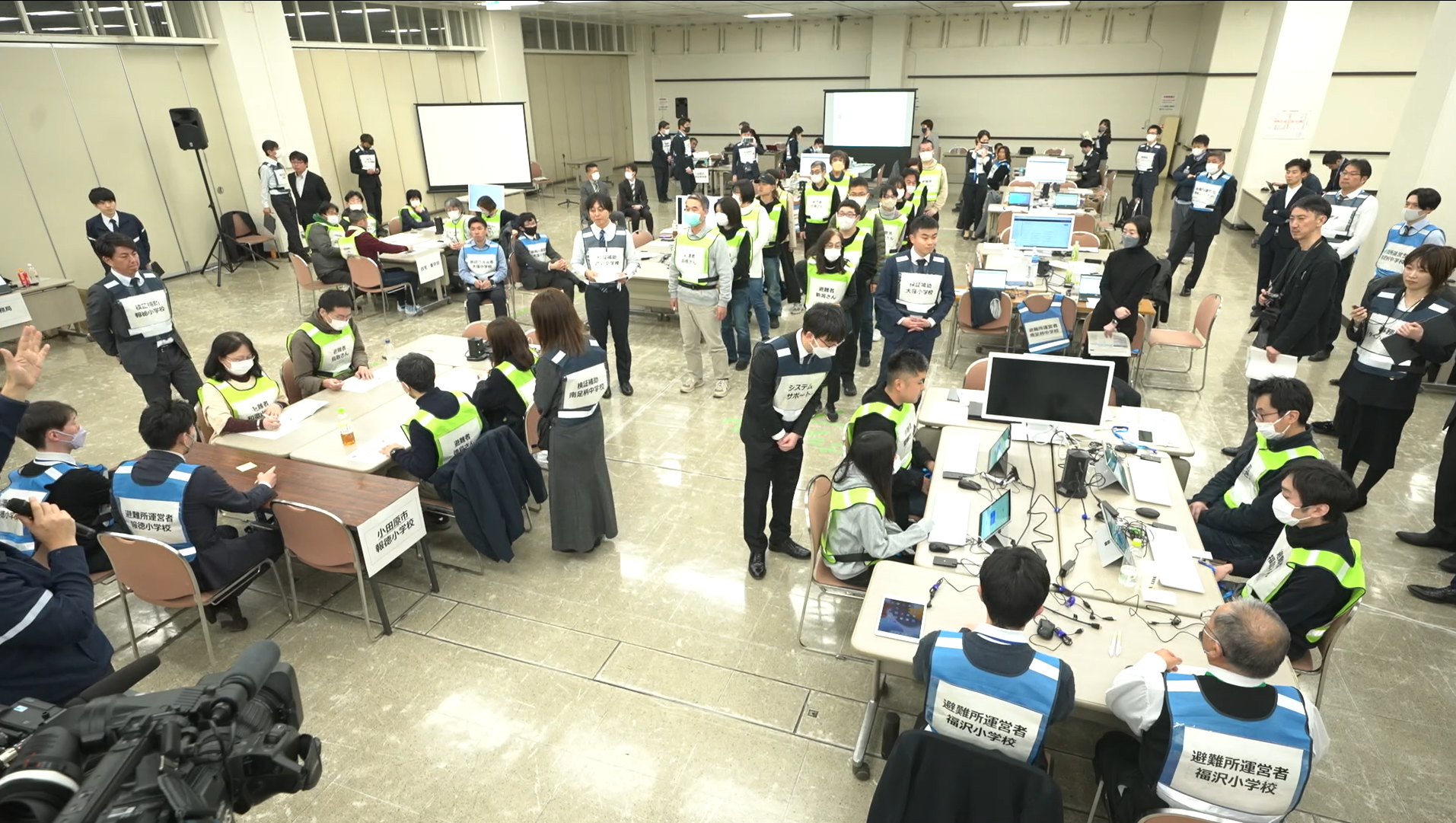

(2024年2月、避難者役の参加者を集めて開催した避難所運営や避難者支援に関する防災DXの実証実験)

デジタル庁では位置情報やマイナンバーカード等の活用を図り、デジタル技術を用いた災害対応の高度化に関する実証事業(※外部リンク)を行っています。

2024年2月には、神奈川県の協力を得て、避難所運営や避難者支援に関する防災DXの実証実験を実施しました。

実証実験では、「大雨で川が氾濫し、複数の自治体が被災した」という想定のもと、「デジタル技術の活用による災害発生時の避難者支援業務の効率化」を検証しました。

手続きにかかる時間を9割削減できたことなど、実証実験で分かったデジタル化のメリットを紹介します。

「手書きvsデジタル」で入所業務の所要時間を比較

「(アナログ」と「デジタル」の2つのグループに分かれて、それぞれ避難所への入所業務にかかる時間を計測)

実証実験当日、午前は手書きなどのアナログによる業務、午後はマイナンバーカードの活用などデジタルによる業務を検証しました。

避難者役の参加者24名が、「手書きによる入所手続き」と「マイナンバーカードによる入所手続き」という2つのグループに分かれて、それぞれ避難所への入所業務にかかる時間を計測しました。

その結果、手書きによる入所業務は、完了までに1人あたり4分45秒かかったのに対して、マイナンバーカードを利用した入所業務は、1人あたり33秒で完了しました。

デジタル技術の活用により、アナログと比べて入所業務の所要時間を9割削減できることが分かりました。参加者の方々は次のように語ります。

「すごく速くて簡単でした」(参加者Aさん)

「アプリを使ったほうがスムーズにいきますし、時間もかからないので、デジタル化が進むといいなと思いました」(参加者Bさん)

小田原市 防災部 専門監 津川 正宏氏は、デジタルの活用について次のように話します。

「避難所での受付を手書きで行うと非常に時間がかかります。それに対応する職員についても戦力を奪われると思います。 マイナンバーカードやアプリなどで業務が省力化できれば、有効なツールとして活用できると考えます」(小田原市役所 津川氏)

デジタルデバイスによる入所手続きの検証も実施

その他、顔認証による入所業務や、マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンによる入所業務についても検証しました。

(顔認証による手続きの様子)

その結果、顔認証を活用した場合は手書きに比べて約7倍の速さで、マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンを利用した場合は、約6倍の速さで入所手続きを完了できることを確認できました。デジタル庁 企画官 根本 深は次のように語ります。

「デジタル化の有効性や、マイナンバーカードが災害時にどのように使えるかをしっかり検証できたと思います。スピードアップが図れていますし、報告書の作成の手間も軽減されています」(デジタル庁 根本)

避難時の位置情報や薬剤情報などの共有も可能に

スマートフォンからマイナポータルにログインすることで、避難所で過去の診療・薬剤情報を確認したり、普段飲んでいる薬や特定健診の情報を医師と共有したりできることの有効性についても、検証を実施しました。参加者は次のように語ります。

「避難所にいる時は、肉体的にも精神的にも疲労困憊している状態なので、自分が普段飲んでいる薬の名前を聞かれても出てこないこともあります。マイナンバーカードと連動するといいなと思いました」(参加者Aさん)

(避難者が自ら位置情報を登録でき、登録した位置情報を災害対策本部と共有できるデジタル庁が試作した避難者アプリ)

目指すのは「誰一人取り残されない」防災DX

デジタル庁が試作した避難者アプリを使うと、避難者が自ら位置情報を登録でき、登録した位置情報が災害対策本部と共有される仕組みです。これは、避難先の把握が難航した、2024年の能登半島地震の課題を踏まて、物資支援などに役立てることができるかを検証しました。

避難者アプリについて、デジタル庁 プロジェクトマネージャー 古本 裕史はこう言います。

「デジタルデバイスを使って行政とコミュニケーションを取ることで、『私のことを誰かが見てくれている』『私の要望を誰かに伝えることができる』ということが安心感につながるのではと考えて、避難所運営のソリューションをつくりました」(デジタル庁 古本)

さらに、実証実験を終えて、デジタル庁 主査 岩井 輝義と古本はこう語ります。

「避難者が何を求めているのか、そのニーズを正確に把握することができるものだったと思います」(デジタル庁 岩井)

「今回、スマートフォンだけを持っている方、マイナンバーカードとスマートフォンを持っている方、何も持っていない方など、持ち物にバリエーションを設定しました。

いざ災害が発生すると、お年寄りの方も含めて、何も持っていないという方がかなりの人数になるのではないかなと思います。

100%デジタルデバイスがないと運用しないのではなくて、デジタルデバイス所有率が例えば80%であれば、80%の範囲で効率化が可能になります。

そこで効率化されたリソースを、何もお持ちでない方に振り分けていくことで、『誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化』を目指していきます」(デジタル庁 古本)

デジタル庁は、実証実験の結果分析を進めるとともに、それらの成果を踏まえた避難者支援業務のシステム・サービスに関するモデル仕様書を策定するなど、自治体での防災DXを幅広く横展開できるよう、引き続き取り組んでいきます。

以下の動画でも、実証実験で分かったデジタル化のメリットについて紹介しています。ぜひご覧ください。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●実証実験の結果や関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- 第2回実証実験結果について(PDF/2,453KB)(※外部リンク)

- デジタル技術を用いた災害対応の高度化に関する実証事業|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースでは、防災DXに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。