住所の「表記揺れ」解決で官民の負担削減、災害支援も アドレス・ベース・レジストリが目指す「データを自動的に使える未来」

- 公開日:

デジタル庁では、行政手続の効率化を図るため、様々な手続で共通するデータに関する「国のマスターデータ」の整備を進めており、その一環として法人の名称や所在地、住所などを行政機関が参照できる「公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)」(※外部リンク)の構築に取り組んでいます。

そのうち、住所・所在地の情報を取り扱う「アドレス・ベース・レジストリ」(※外部リンク)の整備を、関係省庁や地方公共団体のご協力のもと進めており、2025年6月には、どなたでも無料で利用できる全国の「町字」データベースを公開しました。

今回のデジタル庁ニュースでは、住所・所在地の仕組みや、「表記揺れ」がもたらしている課題、こうした課題を解消するべく整備が進められているアドレス・ベース・レジストリ整備のメリットを紹介します。

目次

コロナ禍をきっかけに整備、「ベース・レジストリ」とは?

ベース・レジストリそのものを整備することになったきっかけは、デジタル化の遅れによる課題がコロナ禍で明らかになったことです。いわゆる10万円給付と呼ばれた特別定額給付金のほか、持続化給付金、飲食店向けの時短営業の感染防止協力金など、様々な施策が講じられましたが、手続の煩雑さや審査時間の長さ、データ定義の不統一など、課題が浮き彫りになりました。

こうした経緯を踏まえ、データや機能の共通化・標準化を進める司令塔として2021年9月にデジタル庁が設置されました。また、様々な手続で共通する基本的な項目をデータベースとして整え、行政機関や地方公共団体などをはじめ、様々な主体が参照できるようにすることで、国民の皆さまの利便性を向上させ、行政運営も効率化していく必要があるとされました。

ベース・レジストリの関連法は2024年に成立し、2025年4月に施行されました。2024年11月に閣議決定した総合経済対策([PDF]/※外部リンク)でもベース・レジストリの早期整備が掲げられています。

住所・所在地の「表記揺れ」問題、官も民も調査に苦労

ベース・レジストリのうち、住所・所在地の情報を取り扱うアドレス・ベース・レジストリは、公的機関などに登録され、様々な手続で参照される住所や所在地、建物情報を対象としたデータベースです。

こうしたデータベースを整備する背景には、住所・所在地の「表記揺れ」問題があります。

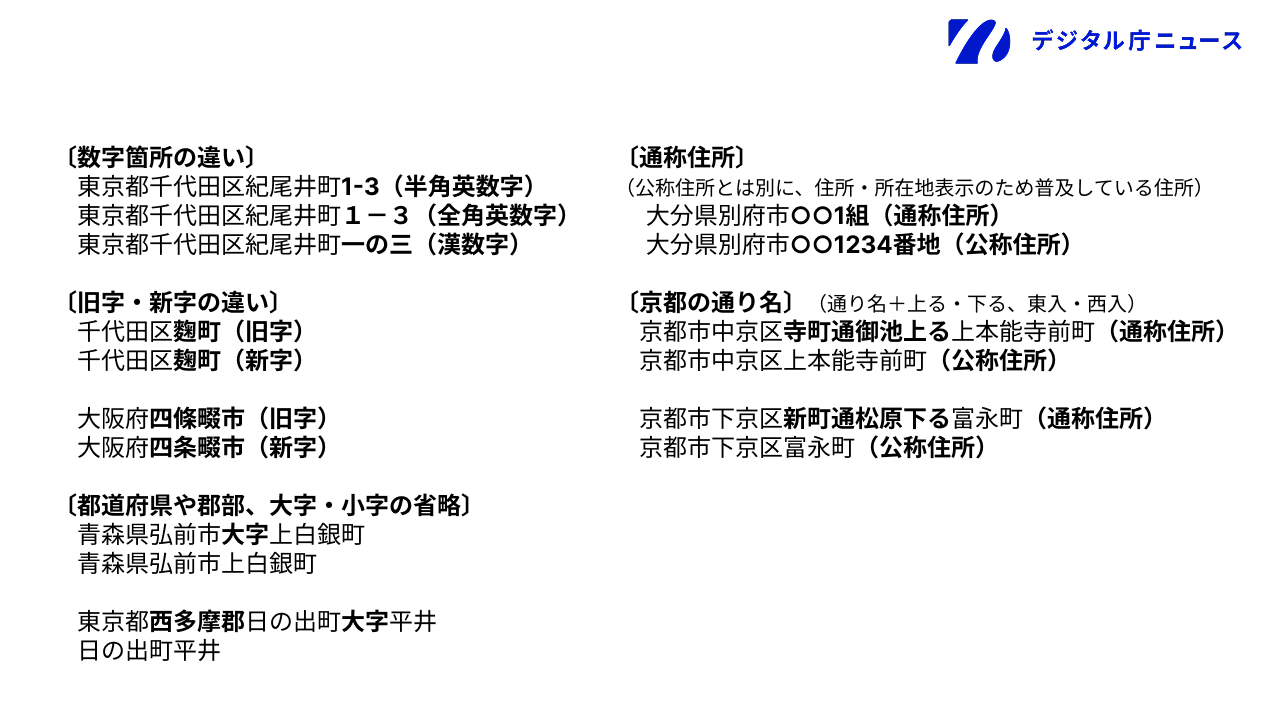

日本の住所・所在地表記は、送り仮名の有無や異体字などによって、同じ地名でありながら書き方が異なる「表記揺れ」がしばしば生じています。

たとえば、中央省庁の多くが集まる「東京都千代田区霞が関」を示す場合、

- 「千代田区霞が関」

- 「千代田区霞ケ関」

- 「千代田区霞ヶ関」

と、複数の表記が使われます。

これらの情報は人間が認識する場合は、いずれも同じ地名だと判断できるため、特に問題となりません。しかし、システム上でやり取りする場合は、これらが同じ地名だと認識できない可能性があります。

もちろん、「千代田区霞が関」の表記揺れのような単純なパターンであれば、アルゴリズムを組むことで対応できますが、たとえば「舞浜2」であれば「舞浜2丁目」と「舞浜2番地」のどちらを意味するのかを区別できず、対応が困難になります。

他にも漢字の旧字と新字、ひらがなとカタカナ、半角と全角の違いでも、システム上で正しくデータを処理できない場合があります。

漢数字や英数字の違いも同様です。また、行政区の再編などで新しい住所表記が生まれる場合、移行期には新旧の住所・所在地が併用される場合があります。

(表記揺れの例/LINEヤフー社の資料をもとにデジタル庁ニュースで作成)

住所の表記揺れ事例について動画で解説しています。あわせてご覧ください。

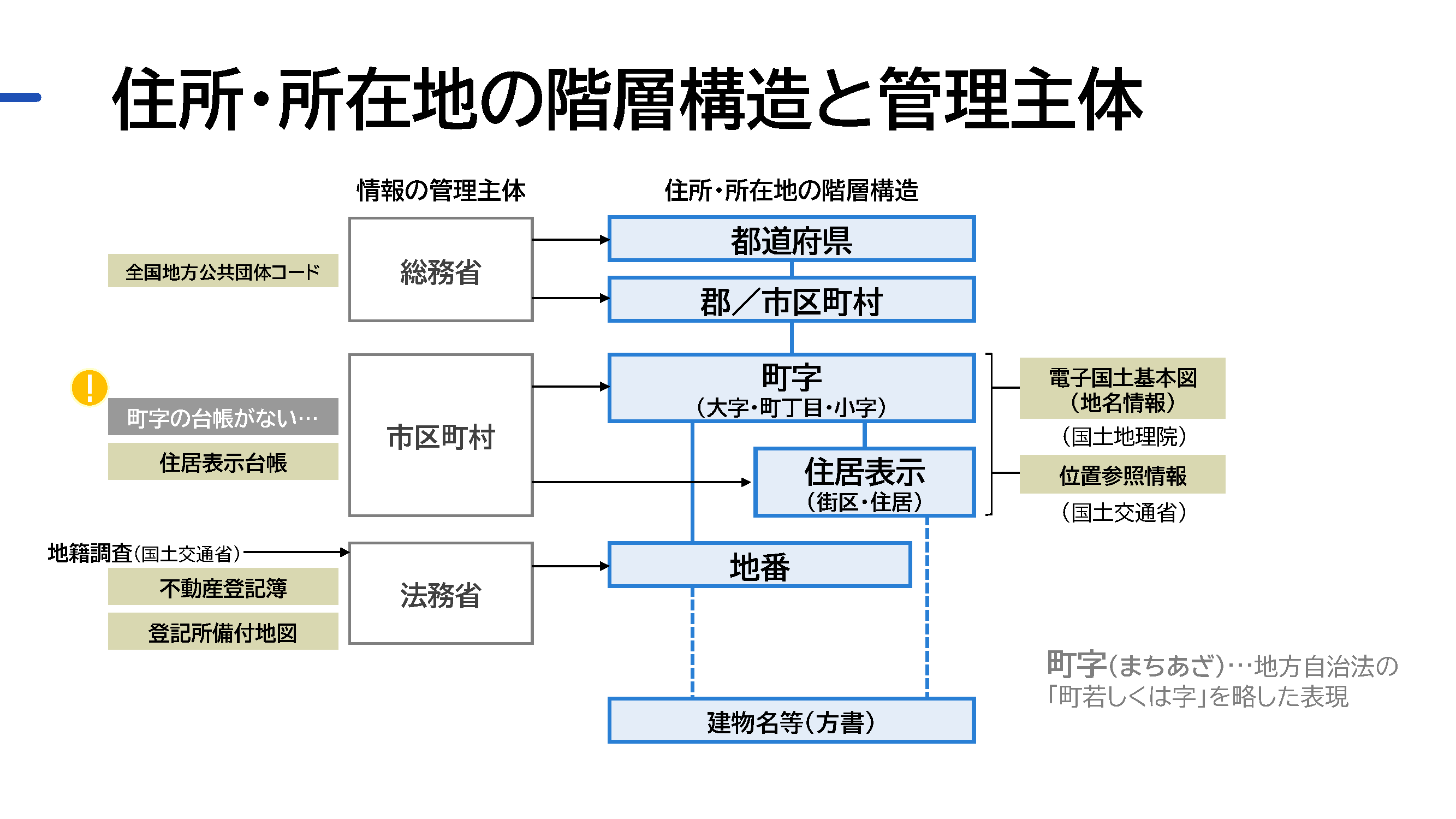

表記揺れに悩まされがちな住所・所在地ですが、現状では行政による標準的な住所・所在地の一元的な管理はなされていません。

一元管理が難しい背景には、住所・所在地を定める根拠が複数の法令にまたがり、管轄機関も多岐にわたることがあります。

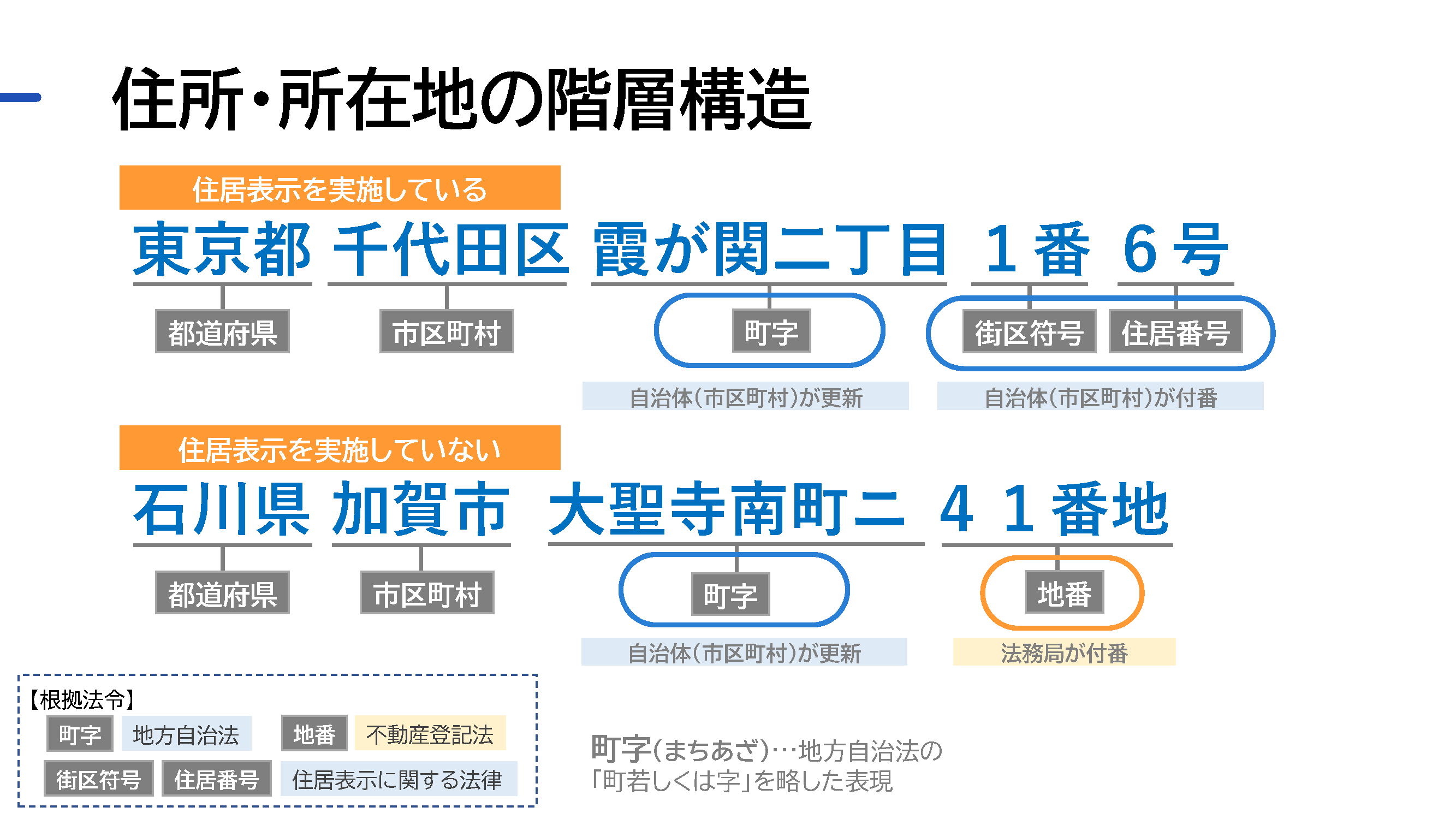

そもそも、住所・所在地は、「住居表示」が実施されているかどうかで、以下のように大きく2通りに分けられます。

(住所・所在地の構造/デジタル庁)

住居表示は、道路や河川などをもとに区割りした「街区符号」と、建物の主要な出入口に付された「住居番号」で構成されています(街区方式の場合)。

住居表示の実施の有無を問わず、都道府県・市区町村に続く町字(大字、町丁目・小字)は、地方自治法に則って、地方公共団体(市区町村)が管理しています。

その上で、住居表示を実施している場合は町字の後ろに街区符号・住居番号が続き、住居表示に関する法律に則って、地方公共団体が番号を付しています。

一方で、住居表示を実施していない場合、町字の後ろには地番が続きます。地番は土地に対して番号を振るもので、不動産登記法に則って、法務省が付番しています。

このように、住所・所在地は複数の法律と機関にまたがって管理されています。たとえば、地方公共団体が建築確認申請などの手続業務で住所・所在地の地番を確認する場合、管轄の法務局に地番が正しいかを照会する必要があります。

この場合、その地番が正確なものか、最新のものか手続の都度照会することになり、地方公共団体にとっても、照会を受ける法務局にとっても大きな負担です。たとえば、年間での住宅の着工戸数は約80万件(2024年)にのぼり、これに伴って相当な数の地番調査・照会業務が発生しているものとみられます。

(住所・所在地の階層構造と管理主体/デジタル庁)

民間企業では、自社の業務効率化やデータ管理の観点から、住所や所在地に関するデータベースを独自に作成し、データを管理しています。

例えば、配送業では配送ミスや遅配を避けることが重要です。さらに、通信販売などによる宅配需要に対応すべく、正確な届け先の把握が不可欠です。

しかしながら、データを独自に整備することにはコストがかかります。

住所・所在地の表記は誤字脱字などによって揺らぐだけでなく、法律上正しい表記と一般に普及している表記が異なる場合もあり、配送各社では、配送先を確定する調査業務が非常に大きな業務負担になっているといいます。

「表記揺れ」は大規模災害時の避難所情報にも影響

住所・所在地表記の揺らぎは、大規模災害時に大きな影響を及ぼす恐れもあります。

2016年4月に発生した熊本地震。この時、住所・所在地の表記揺れによる課題に直面した組織が、自然災害への対策を研究する国立研究開発法人「防災科学技術研究所(防災科研)」(※外部リンク)でした。

(提供:防災科学技術研究所)

当時、防災科研では、災害に対応する複数の組織に集まった被災情報を一元化し、一つの地図上にリアルタイムで反映するシステムの開発を進めていました。情報が錯綜しやすい災害時に、組織間の連携を強化することで、迅速な支援活動につなげることを目指したものです。

熊本地震の発生後、防災科研は現地に職員や研究員を派遣。開発中のシステムを用いて、避難所がどこで開設され、被災者が何名いるか把握できる地図を自主的に作成し、それを各機関に共有して、対応に役立ててもらおうと考えました。

しかし、壁にぶつかります。防災科研の田口仁・研究統括は、当時を振り返ります。

「(熊本地震の際には)複数の部局・災害対応機関が避難所の情報を個別に作っていることがわかりました」(田口氏)

(防災科学技術研究所の田口氏)

そこで防災科研は、各組織の情報を紐付けして統合する案を考えました。しかし、この案も 「簡単ではありませんでした」 と、田口氏は語ります。

「同じ住所で表記が異なったり、施設名の通称と正式名称が混在していたり、臨時の避難所では施設名のみが記載されていたりしました。これにより、場所を正確に特定できないケースがありました。

同一の避難所と思われる情報が複数あると、どちらが正しい情報なのか、避難所は一か所なのか二か所なのか、調べて確定する必要があります。判断に悩むこともありました」(田口氏)

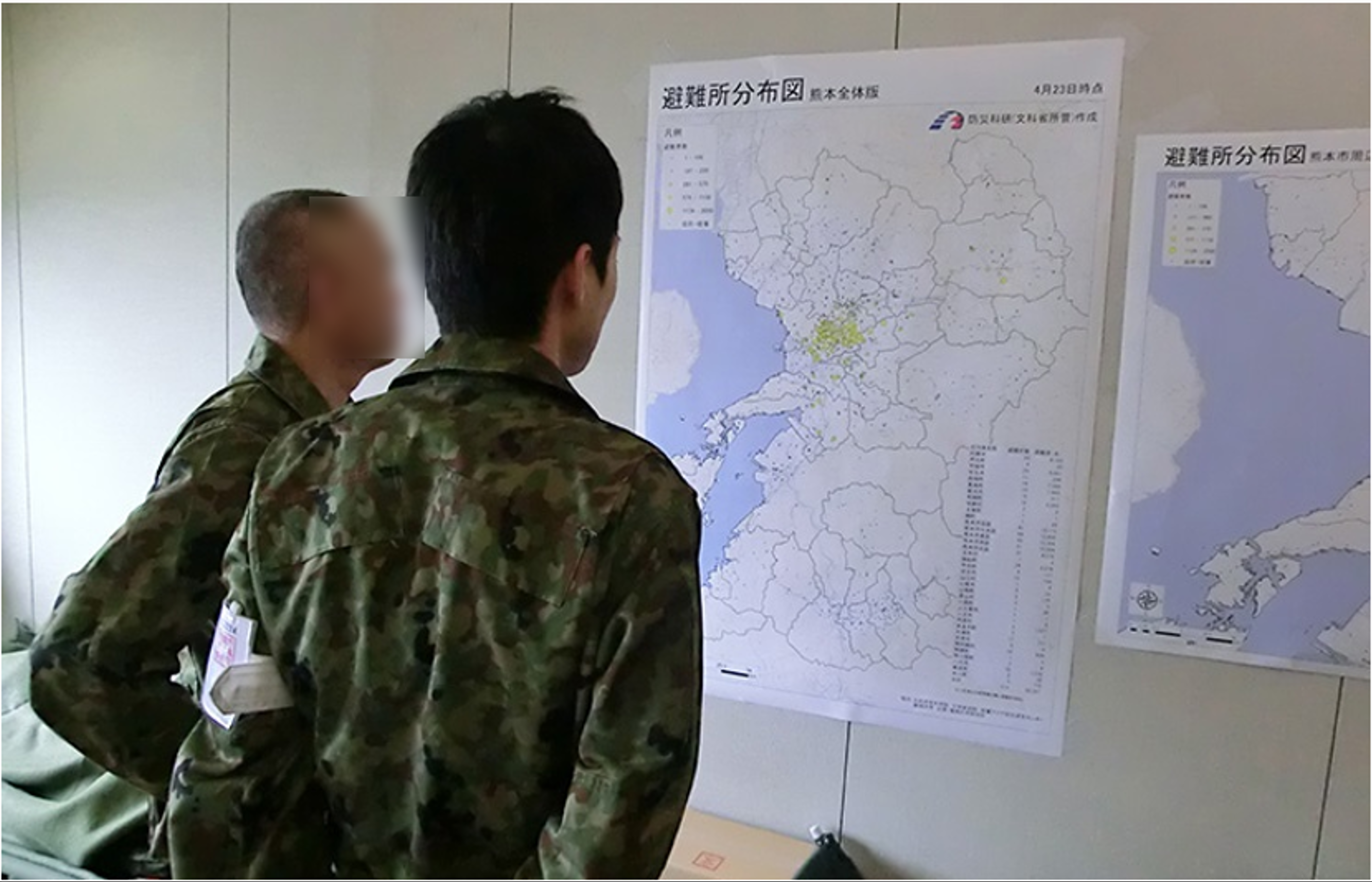

(熊本地震の際に、防災科研が作成し熊本県庁内に掲示した避難所分布図/提供:防災科学技術研究所、2016年)

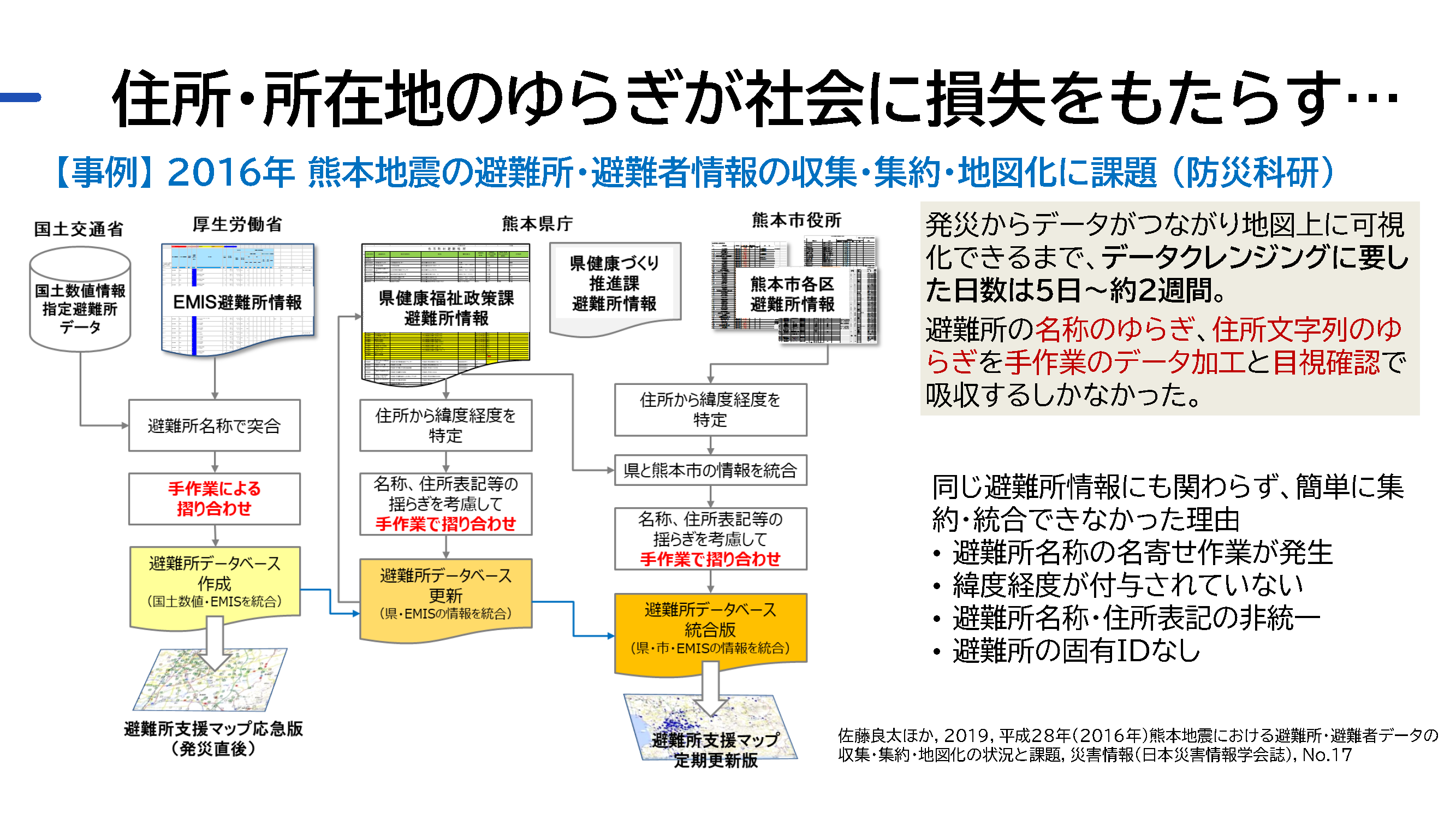

また、組織によって収集した情報の項目が異なっていたことも、一括での統合処理を困難にさせました。最終的には、手作業でデータを加工し、目視で一つひとつの情報を確認してデータを統合することになりました。

田口氏によると、統合作業は地震発生から約1週間後に完了。その後、各組織から定期的に情報を入手できるようにもなりました。手動での情報更新は同年8月末まで続け、防災科研が熊本に派遣した研究員や職員は、のべ800人に上りました。

(熊本地震での情報集約・収集・地図化の課題[防災科研]/デジタル庁)

田口氏は、この熊本地震での対応が 「防災科研にとって、避難所情報の実態を知る貴重な機会となりました」 と話します。

この時の経験を踏まえて、防災科研で熊本での対応事例を論文にまとめて、学会で発表。また、2018年度からは内閣府防災担当と共同で「災害時情報集約支援チーム」(ISUT)を運用し(2018年度の試行運用を経て2019年度より本格運用)、各都道府県に対して、避難所の地図作成に必要となる情報(住所や名称、緯度・経度など)を平時から整備・準備を進めていただけるようマニュアルを配布しました。

現在、内閣府防災担当が、国、地方公共団体、指定公共機関で災害情報を集約・共有するシステムである新総合防災情報システム(SOBO-WEB)(※外部リンク)を運用しています。このシステムと各都道府県の防災情報システムとのデータ連携が進んでいます。

システム整備とデータ標準化により、「データクレンジング」(不正確なデータを修正・削除して整理)や「名寄せ」(複数のデータを抽出して統合)を手作業でせずに、データを統合・共有できるようになりつつあります。

国土地理院は、指定緊急避難場所・指定避難所データを公開しています(※外部リンク)。このデータは、地方公共団体から提供された名称、住所、緯度・経度等の情報を集約したもので、2024年12月から内閣府が規則を定めた全国共通避難所・避難場所ID(共通ID)が付加されました。

「今後、この共通IDを使って情報が作成されることで、データの統合や関連付けが極力人手を介さない形になると考えています」(田口氏)

一方で、 「指定緊急避難場所・指定避難所データは各自治体から集めているものであり、住所表記の揺らぎは残っていると考えられます」 と田口氏は指摘。全国一律で住所の表記が揃うことがより望ましいとして、アドレス・ベース・レジストリ整備への期待を語ります。

「場所の解釈に"ゆらぎ"や"ばらつき"がなくなる効果は大きいです。例えば、住所表記が揃っていれば、一緒の場所か、異なる場所か判別がつくため、データ入力者が想定した場所へ間違いなく支援に向かうことができます。臨時の避難所についても、情報の入力が容易になります」

「情報を統合しやすくなることで、情報にアクセスするコストも下がります。災害時は避難所以外にも様々な情報が作成されますので、それらもアドレス・ベース・レジストリに準拠した形で入力できる仕組みを構築することが望ましいのではないでしょうか」(田口氏)

アドレス・ベース・レジストリで「データを自動的に使える世界」を目指す。

このように、住所・所在地の表記に揺らぎがあることで、社会に大きな損失をもたらしてきました。こうした状況を改善できるよう、デジタル庁では正確な住所・所在地データを簡単に参照できるように、アドレス・ベース・レジストリの整備を進めています。

具体的には、地方公共団体や総務省、法務省から提供されたデータを統括管理し、住所・所在地情報にIDを付与することで、正確な住所・所在地を簡単に参照できる環境を整えます。

標準的な住所・所在地の情報が整うと、参照・調査業務が減少し、官民双方で業務効率化につながります。デジタル庁ではアドレス・ベース・レジストリ整備により、2030年度に13億円程度のコスト削減効果を見込んでいます。

すでにデジタル庁では2021年度に、行政が保有する既存の住所・所在地データを用いて、アドレス・ベース・レジストリの初期データを整備。初期データを運用管理するために必要な機能なども整えました。

ただ、初期データには課題が残っておりましたが、少なくとも「町字」の不足や表記揺れ、住居表示の実施有無については、全国1741の地方公共団体から提供を受けたデータをもとに確認作業を進めて、このたび「町字」データベースを公開しました。

これに加え2025年度中には、郵便番号を入力すれば、「町字」までは表記揺れのない正しい住所が登録される機能の実装も目指しています。

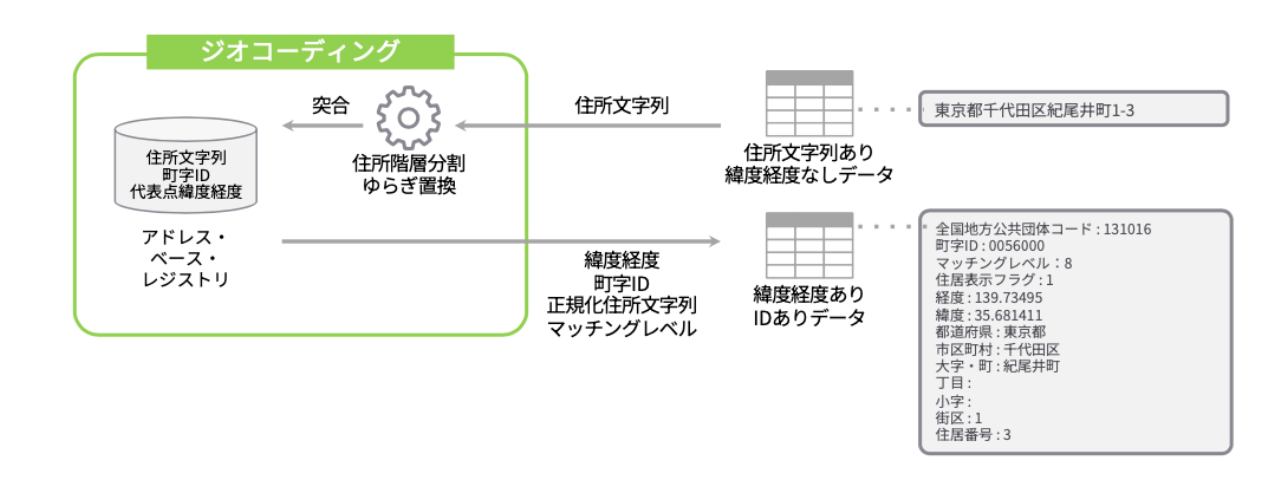

さらに、デジタル庁では住所・所在地の表記を揃えるためのツール「ABRジオコーダー」(※外部リンク)を公開しています。入力された住所文字列と、デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリを突き合わせ、正規化された住所文字列、町字ID、緯度・経度など出力します。

(「ABRジオコーダー」サイトより/デジタル庁)

ベース・レジストリのプロジェクトを統括するデジタル社会共通機能グループの杦浦維勝参事官は、 「ある程度、住所・所在地が自動で入力されるようになる、データを自動的に使えるようになる世界を目指したいです」 と語ります。

(デジタル社会共通機能グループ 杦浦維勝参事官)

「アドレス・ベース・レジストリは3年ほどかけて準備を進めてきており、今回、町字のデータベースを公開しました。今後は利用者のニーズを探り、そこに応えた活用やデータ提供の方法を工夫していきたいです。アドレス・ベース・レジストリがあれば、住所を目視で確認し突合する手間はなくなりますし、住所で迷うこともなくなります」

「例えばふるさと納税で、事業者サイトから登録した住所と自治体が持つ住所が異なると、確認の手間やシステムでのエラーが生じたることはあるのではないかと思います。配送・運送業だけでなく、不動産関係の取引など、住所管理で複数の事業者が関わる際にも有効でしょう」(杦浦)

デジタル庁では、アドレス・ベース・レジストリをはじめ、国のマスターデータベースたるベース・レジストリの整備を引き続き進めてまいります。

以下の動画では、アドレス・ベース・レジストリを担当するデジタル庁職員や、地図事業を手掛ける民間事業者の取り組みを紹介しています。あわせてご覧ください。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- ベース・レジストリ|デジタル庁(※外部リンク)

- アドレス・ベース・レジストリ|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースやnoteでは、ベース・レジストリに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご確認ください。

- 法人ベース・レジストリで変わる行政手続 デジタルで完結、事務の効率化

- ベース・レジストリの整備で、手続を効率化する。デジタル庁法務スペシャリストの軌跡|デジタル庁note(※外部リンク)

- 行政とITの橋渡しをするデータプロダクトマネージャー|デジタル庁note(※外部リンク)

- データを「誰もが使いやすい形」に。法人ベース・レジストリ担当プロダクトマネージャーの挑戦|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。