法人ベース・レジストリで変わる行政手続 デジタルで完結、事務の効率化

- 公開日:

タグ

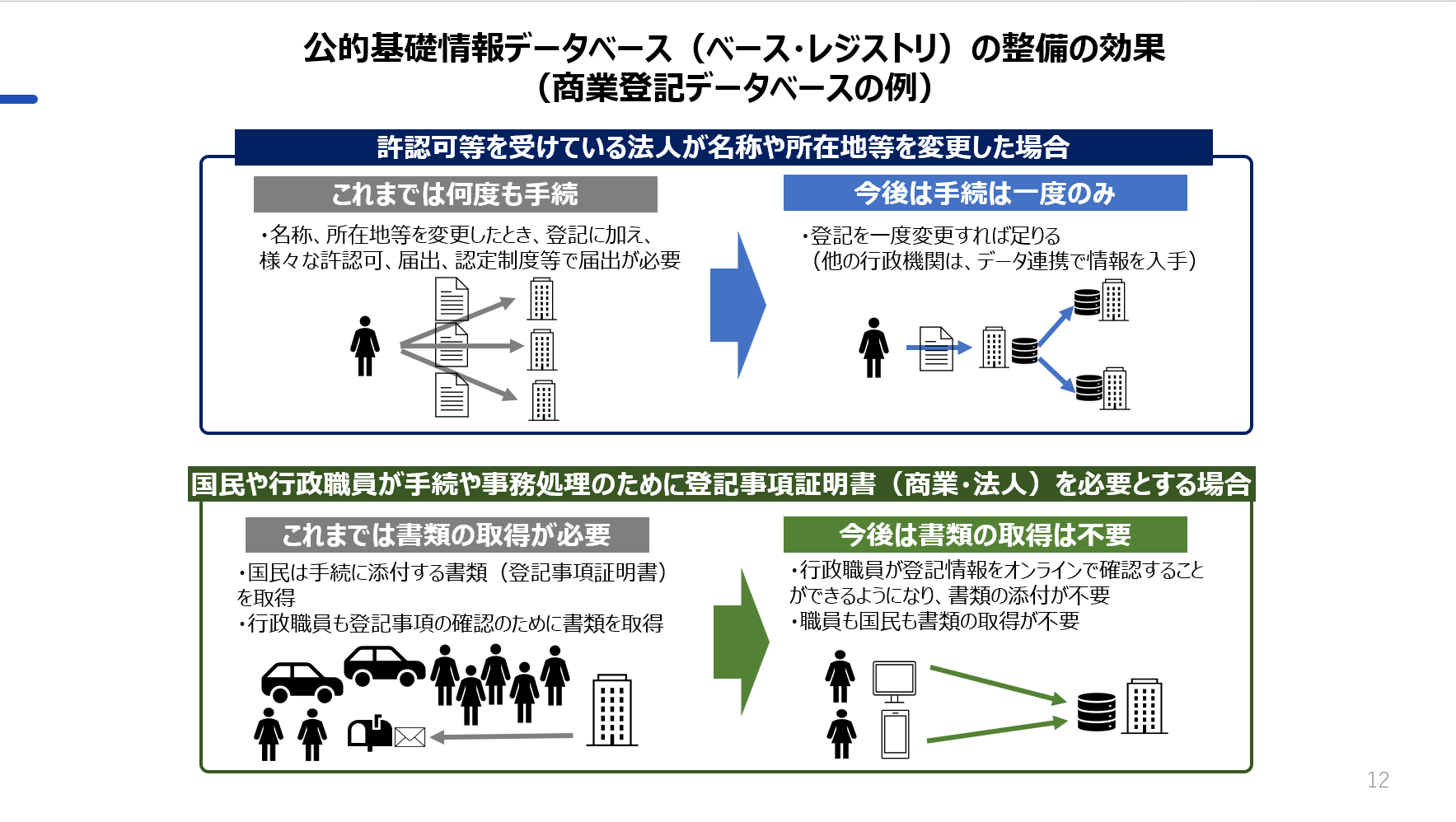

デジタル庁では、行政手続の効率化を図るため、さまざまな手続で共通するデータに関する「国のマスターデータ」の整備を進めており、その一環として法人の名称や所在地、住所などを行政機関が参照できるデータ基盤「公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)」(※外部リンク)の構築に取り組んでいます。

そのうち、登記データを対象とする「法人ベース・レジストリ」は、2026年3月のリリースを目指して整備を進めています。

ベース・レジストリのプロジェクトを統括するデジタル社会共通機能グループの杦浦維勝参事官は、以下のように語ります。

ベース・レジストリは、2024年に成立した法律について、2025年4月に施行することとし、法人、住所、不動産登記と、順次整備していくことになります。

2024年11月に閣議決定した総合経済対策においても、ベース・レジストリの早期整備をかかげ、利用促進によって重複する手続きや書類を削減することが明記され、2024年12月には、関連する調達も公示されています。

今回のデジタル庁ニュースでは、法人ベース・レジストリについて、担当の上田翔参事官補佐と佐藤嘉晃プロダクトマネージャーに話を聞きました。

(上田参事官補佐(左)と佐藤プロダクトマネージャー)

ベース・レジストリ班 参事官補佐 上田翔

プロダクトマネージャー 佐藤嘉晃

<目次>

- きっかけは、コロナ禍で見えたデジタル化の遅れ

- 法人番号で登記を参照するデータベースを整備

- 法人ベース・レジストリ整備で期待される利活用シーン

- 「つなげやすく、引き出しやすい」システムの構築へ

- 行政業務の効率化を促進、政策効果は年100億円台と試算

きっかけは、コロナ禍で見えたデジタル化の遅れ

「ベース・レジストリ」は、いわば「国のマスターデータ」を整備していくプロジェクトです。

整備のきっかけは、デジタル化の遅れによる課題がコロナ禍で認識されたことでした。

いわゆる10万円給付と呼ばれた特別定額給付金のほか、持続化給付金、飲食店向けの時短営業の感染防止協力金など、さまざまな施策が講じられましたが、手続の煩雑さや審査時間の長さ、所管によってデータの定義がバラバラだったことなど、課題が浮き彫りになりました。

こうした経緯を踏まえ、データや機能の共通化・標準化を進める司令塔として2021年9月にデジタル庁が設置されるとともに、さまざまな手続で共通する基本的な項目をデータベースとして整えること、また、行政機関や地方自治体などをはじめ、さまざまな主体が参照できるようにし、国民の皆さまの利便性を向上させ、行政運営も効率化していく必要があるとされました。

実は、この関係で、デジタル庁としては「事業所ベース・レジストリ」という事業を一度、中止しています(2022年3月)。法人ベース・レジストリ事業は、その後、現場の課題を洗い直し、関係省庁と検討をし直して立ち上げた事業です。いわば、一度ピボットして、リスタートした事業です。

法人番号で登記を参照するデータベースを整備

法人ベース・レジストリは、商業・法人登記を中心に、約500万件の法人の登記情報を取り扱うデータベースです。

具体的には、法人番号に紐付く商号や名称、本店所在地、資本金、代表者や役員の氏名といった登記情報を、国、自治体のすべての行政機関がデータで利用できるようにすることで、行政手続の利便性を向上させ、行政運営の効率化を図るものです。

担当の上田翔参事官補佐は、法人ベース・レジストリプロジェクトの意義について、以下のように語ります。

「法人ベース・レジストリが整備されたあかつきには、世の中のあらゆる行政手続での書類添付をなくし、入力項目を最小限にし、重複する手続もなくしていく。それが当面の目的の一つです。ベース・レジストリは、欧州を中心に、制度横断でさまざまな手続に利用されているデータを整備するという発想で進められたものです。法人については、どの制度にも共通して使われる登記情報から整備を進めることとしました」

「個人であればマイナンバーをキーにして情報を連携するように、法人ベース・レジストリでは国税庁が振り出した法人番号を用いてどの法人かを特定します」(上田)

法人ベース・レジストリ整備で期待される利活用シーン

法人ベース・レジストリの利活用シーンについて、デジタル庁では現在、主に以下の4つを想定しています。

- 登記事項証明書の添付省略

- 申込項目の自動入力

- 変更届出の省略

- 登記事項確認のオンライン化

法人ベース・レジストリで利活用が想定されるシーンの一つが「登記事項証明書の添付省略」です。

行政手続において、申請者(事業者)がしばしば提出を求められるものが登記事項証明書です。

例えば、中小企業を支援する国の認定制度では、申請を受け付ける行政機関は申請者が法人として確かに存在するのか、その法人の代表者が間違いなく申請しているのかを確認する必要があります。この確認のため、申請者が提出するものが登記事項証明書です。

行政機関がシステム上で必要な情報を確認できれば、証明書を添付してもらう必要はありません。「国の一部の機関では、既存のシステムを利用した添付省略が進んでいます」 と、上田は説明します。

(ベース・レジストリの整備事業を担当する上田参事官補佐)

ただ、課題も見えてきました。既存のシステムを利用した添付省略で、申請者の手間は省かれましたが、申請を受け付ける行政側の負担が増えていたことが省庁へのヒアリングで明らかになりました。

「事業者からの申請内容を確認する際、従来は紙の申請書と紙の登記事項証明書を突合する作業をしていました。一方、現状の添付省略の仕組みでは、申請内容と登記情報を画面上で突合しています」

「実は作業に慣れている職員からすると、画面上よりも紙の書類同士を見比べるほうが楽だということが明らかになりました。画面上での見比べは意外と難しく、かえって手間が増えているという声が現場の職員から寄せられたんです」(上田)

既存のシステムを用いた添付省略によって新たに生じた行政職員の負荷と、申請者である事業者の負担、その両方を軽くするためにも、「突合を楽にすることより、そもそも突合は要るのか?という発想の転換をしました。個人では、『日本版記入済み申告書』(書かない確定申告)といった形で既に実装が進んでいますね」 と、上田は話します。

そこで目指しているものが、法人ベース・レジストリから登記データを取得し、電子申請の項目を自動で埋める「申請項目の自動入力」の実現です。

申請項目の自動入力では、法人番号に加えて「GビズID」(※外部リンク)の活用を想定しています。

「GビズID」とはデジタル庁が法人向けに提供している認証サービスです。一つのアカウントで、さまざまな行政手続システムにログインすることができます。

「GビズIDでログインしている限り、法人の実在性やその法人の手続であることを確認できます。法人番号に紐付いた名称や所在地、役員の氏名が登録できるので、こうした内容を手続ごとに入力してもらう必要がなくなります」

「また、申請者自身に入力していただくと、その内容があっているかどうか、突合作業をしなければなりません。しかも、申請時に記載された内容に誤りがあった場合、申請者に問い合わせをしなければなりません。そもそも手作業で入力する項目がない、もしくは入力項目を最小限にすれば、確認の手間を省くことができます。申請する側だけでなく、申請を受け付ける行政側もラクになってこそ、持続可能な形ではないでしょうか」(上田)

人間がやらなくてよいことはやらずに、ミスを減らして、手間も減らす。法人ベース・レジストリの整備が進めば、書類の記入や確認をする作業が格段に減ることが期待されます。

自治体からも、申請項目の自動入力をはじめとする法人ベース・レジストリの整備に期待する声が聞かれています。東京都から、以下のコメントが寄せられています。

東京都都市整備局では、屋外広告業登録をはじめ、まちづくりに関する事業を行うのに必要な許認可に関する様々な事務を取り扱っています。

法人や都民が新規事業を始めるときや登録内容に変更が生じた場合、手続の数だけ申請書に法人名や住所等の同じ情報を記入し、登記事項証明書等の添付書類を提出する必要があります。また、職員も申請書の記載情報と登記事項証明書の突合を一つひとつ行う必要があるなど、許認可の審査にも手間がかかっています。

この度、国において法人ベース・レジストリシステムを構築するということであり、都のシステムと連携させていただくことで、「申請項目のうち法人に関する部分の自動入力」が可能になります。

これにより、申請者は入力項目の削減や添付書類が省略でき、職員は審査に要する時間の短縮が図られ、利用者の利便性向上や職員の負担軽減につながることを期待しています。あわせて、手続全体へのGビズIDの導入により、利用者のアカウント管理の煩雑さ等の解消までつなげていければと考えています。

法人ベース・レジストリの整備と活用は、使いやすいデジタルサービスを実現し、都民に実感してもらう先駆けとなる重要な取組であり、住所や不動産登記などの他のベース・レジストリも順次構築されていくのを待ち望んでいます。

上田は、「(法人ベース・レジストリの整備で)書類に関する作業を減らすことで、職員が本当に価値のある業務に集中できるようにし、ひいては行政全体の生産性を上げていくことが当面の目標です」 と話します。

登記事項証明書の添付省略のほかにも、法人ベース・レジストリはさまざまなシーンでの利活用が期待されています。

例えば、企業の社名や本店所在地、代表者など登記事項に変更が生じた場合には、所管する行政機関に届け出ることが必要です。事業の許認可を複数受けている場合は、登記だけではなく、業種ごとに許認可を定めている法令に基づいて、変更手続が求められています。

「基本情報が変わっただけで、多ければ数十か所の行政機関に届け出なければいけません。大企業であれば人事異動で代表者が代わるため、そのたびに変更が必要になります」

「飲食店の例でいうと、代表が代わったり本店を移動したりすると、すべての店舗がそれぞれ所管の保健所に届け出ます。ヒアリングによると、東京都23区外の多摩地域だけで、年間3,000~4,000件の変更届が提出されています」(上田)

こうした複数の行政機関で必要だった手続も、法人ベース・レジストリが整備されることで、一度で済ませることができるようになります。

「過去、ベース・レジストリに関する検討会で他省庁さんが仰っていましたが、これまでは変更手続をし忘れてしまう事例もありましたし、そうすると行政側も困ったことになります。罰則が規定されている場合は、うっかり手続を忘れた場合でも、処分をしなければなりません。法人ベース・レジストリが整備され、登記システムと各省庁や自治体のシステムが連携されると、登記事項の変更手続がなされれば、重複する内容は別々で変更手続をする必要がなくなります」(上田)

また、現在は行政職員が登記事項証明書などを業務で用いる場合には、「公用請求」として紙の証明書を管轄の法務局から郵送してもらうか、直接取りに行く必要があります。なお、法人登記の公用請求は年間400万件程度を見込んでいます。

こうした公用請求も、法人ベース・レジストリの整備によって効率化が期待されます。上田は以下のように説明します。

「行政は申請者からアクションがないときも、法人の本店がいまどこにあるか、役員は誰かといったことを、必要に応じて都度確認する場面があります。例えば、自治体の税や許認可の手続、ほかにも水道の管理などをするときです」

「『公用請求』は、証明書を取得する自治体だけでなく、証明書を発行する法務局でも負担になっていることが分かりました。ベース・レジストリを整備するなら『公用請求』もなくせるようにしてほしい、法務省の担当者にそう言われたのです。法人ベース・レジストリの実現には、法務省の皆様の協力は不可欠なものです。それはもうやらせてください!の一択です(笑)」

「法人ベース・レジストリが整備されれば、行政機関の職員はログインをして検索するだけで、手続で必要な法人情報を入手できるようになります。日々の確認も、紙を介さず、オンライン上で完結できます」(上田)

「つなげやすく、引き出しやすい」システムの構築へ

(法人ベース・レジストリのシステム設計について説明する佐藤プロダクトマネージャー)

法人ベース・レジストリシステムは、2026年3月の運用開始に向けて開発を進めています。システムの設計や開発をリードする佐藤嘉晃プロダクトマネージャーは、構築方針を以下のように説明します。

「新しいシステムは、簡単にデータの受け渡しができることを主眼に置いたシステムを目指しており、可能な限り追加の開発や改修がしやすいつくりを構想しています。例えば、設計・開発時点では想定していなかった別システムを新たに接続してデータ連携をすることなども、制約なくできるシステムの基礎を組み上げようとしています」(佐藤)

(デジタル庁資料)

佐藤によると、登記情報を連携するという意味では、法務省が運用していたシステムがあるが、自身の事業会社での経験も踏まえて、そのシステムを発展解消する形で構築していくと語ります。

「現在も、各省庁がオンラインで登記情報のデータを確認すること自体はできます。しかしながら改善していく点も多いんです」

「例えば、法人の情報画面にはデータは表示されずPDFをダウンロードして閲覧します。当時は法務局に赴かずともオンラインで登記を取得できるということで画期的だったものだろうと思いますが、慣れてくれば、画面に表示できた方が便利にも感じそうです。また、システム間でデータを連携する際にも、接続先の省庁が1つ増えるだけでも、年間の運用費がかさみます。」

「日本の行政は、実は随分前から情報システム化が進められてきました。業界は異なりますが、私が以前に在籍していた銀行もまた以前から情報システム化が進んでおり、現在は1980年代に構築された第三次オンラインシステムをベースに今も稼働しています。早くからシステム化が発展してきた分、システム構造が分割されておらず全体が一体になっている『モノリシック』なつくりのままです。現代のデータ利活用にはそぐわないつくりで、設計・開発時点で想定した目的以外で利用しようとしても応用が利きません」

「行政機関のように、事務が業務の中心である組織では業務効率化のためにシステム自体は早期に導入されています。しかしながら、最初のシステム導入時からシステム基盤の切り替えなど大幅な更新はされておらず、これがシステムの硬直化を招いています。特に金融、医療、行政機関に導入されているシステムでは、その傾向が顕著なのではないかと思います」(佐藤)

こうしたシステムを改修するのは簡単ではありません。佐藤は以下のように指摘します。

「現在使われているシステムはオーダーメイドのシステムで、新たな機能を追加開発したり、現在の機能を改善したりするにしても工数と時間、お金がかかります。データを取り出す画面に検索窓を一つ付けようとしても、簡単には開発できない状態だと思います」

「また、昨今のDXでは、組織が持つデータをすべて合わせて、横断的な分析に使うことが想定されますが、現行のシステムでやろうとすると大変な手間がかかります。それぞれのデータは、それぞれの独立したシステムに紐付けられており、専属のシステムとして出来上がっているからです」

「システムとシステムを連携してデータを取り出したければ、システム全体をつくり直さなければならない。つまり、せっかく大量のデータを保有していても、それを有効活用できないのです」(佐藤)

だからこそ、法人ベース・レジストリでは、「現時点で想定している目的以外にも、使いたいデータや機能が出てきたら、少ない手間で簡単に新しいデータを連携したり、画面に反映して見せられたりできるようにしたい。多用途に使えるようにし、拡張性や可変性がある仕組みを意識したシステムを設計したいです」 と、佐藤は語ります。

行政業務の効率化を促進、政策効果は年100億円台と試算

(法人ベース・レジストリのプロジェクト担当メンバー)

デジタル庁では法人ベース・レジストリの整備を進めることで、各府省庁をはじめ行政の業務効率化とともに、変更届出の省略や申請事項の自動入力といった、申請者である国民にとっても利便性の高い新たな仕組みづくりに取り組みます。

法人ベース・レジストリの利活用が進むことで、それに伴う政策効果も期待されます。デジタル庁では、法人ベース・レジストリの政策効果を金額で試算。2030年度には約170億円のコスト削減効果を見込んでいます。

(デジタル関係制度改革検討会(第7回、2024年9月25日)から)

「こうした政策効果を事前にきちんと数字で出すことにもこだわっています。数字でお示しすることで投資効果が何倍見込めるのかも分かり、どの程度の投資をするかを決める際の参考にすることができます。昨年の法案審議でも複数の議員の方々にご指摘いただきました。きちんと効果を設定して、そのために投資するというサイクルが、とても大事だと思っています」(上田)

「政策効果の可視化でいうと、システムの企画、投資、運用、見直しという一連のサイクルの効果が見えるダッシュボードのようなものをいずれつくってみたいです」(佐藤)

「将来的には、登記以外の添付もどんどんなくし、情報連携を進めていきたいです。行政が絡む手続で紙の添付をすべてなくしていく、入力する項目や重複する手続は極限まで減らす、そんな気概で取り組んでいます」

「ベース・レジストリの利用によって、行政手続を改善していくためには、利用する機関が法人番号を保有することが大前提になります。ベース・レジストリの利用が進めば進むほど、行政が保有するあらゆるデータに法人番号が付されることになります。そうすると、民間のデータも含めて、さまざまなデータを組み合わせて、利用することができます」

「自分自身、過去、研究者と組んでEBPM(データと根拠に基づく政策形成、Evidence-Based Policy Making)を実施しようとした際に、研究者のリソースの多くが、複数の調査データを抽出して統合する『名寄せ』に割かれてしまった経験があります。

自身の課で保有していた法人のデータが、それぞれ独自のIDで管理されており、法人番号に紐付けられていなかったからです。この時の経験がベース・レジストリを整備する原動力になっています。EBPMが実施しやすくなることで、よりよい政策をつくり、実行につなげることができるはずです。それがベース・レジストリの真の狙いの一つでもあります」「デジタル庁は、様々なバックグラウンドをもつ方が活躍できる環境です。今日、一緒にお話しした佐藤は大手プラットフォーマーやメガバンクでデータのプロジェクトに多数携わってきました。

その他にも、名刺管理を専門に扱う民間企業で企業と人物の名寄せに全力で向き合った経験を持つ清水や、民間で法人番号を愛して広める活動をしている吉田、メガバンクでの営業経験を生かしたきめ細かな段取りやコミュニケーションにも長けた尾﨑など、ユニークで、熱いメンバーとともに、DXを進めていきます」(上田)

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- ベース・レジストリ|デジタル庁(※外部リンク)

- 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案|デジタル庁(※外部リンク)

- 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」について[PDF](※外部リンク)

●デジタル庁noteでは、ベース・レジストリに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご確認ください。

- ベース・レジストリの整備で、手続を効率化する。デジタル庁法務スペシャリストの軌跡|デジタル庁note(※外部リンク)

- 行政とITの橋渡しをするデータプロダクトマネージャー|デジタル庁note(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。