“御用聞き”から提案型ビジネスへ。レガシーシステムのモダン化に向けてベンダー企業が取るべき対策とは【レガシーシステムモダン化委員会総括レポート:後編】

- 公開日:

2025年5月に公表された「レガシーシステムモダン化委員会総括レポート」(以下、総括レポート)では、技術面の老朽化やシステムの肥大化・複雑化によって、継続的な運用・保守が困難ゆえにDXを阻む既存のシステム(レガシーシステム)がユーザー企業の61%に残存していることが明らかになり、このままでは日本の産業競争力が低下の一途を辿る懸念が示されました。

この総括レポートでは、ユーザー企業のレガシーシステム脱却の重要性に加えて、システム開発・供給を請け負うベンダー企業をとりまくソフトウェア産業の構造的課題や「上流人材」の不足も指摘。総括レポートの作成に携わった担当者は、「(ベンダー企業には)ぜひ、自分の武器を見直してほしい」と語ります。

国際競争に打ち勝つためにも、ベンダー企業はどのような取組を進めるべきなのでしょうか。また、レガシーシステムの脱却やモダン化に向けて、国はどのような政策を検討しているのでしょうか。

レガシーシステムモダン化委員会に携わったデジタル庁の黒籔誠参事官と、総括レポートの作成を担った経済産業省の木村紘太郎課長補佐(商務情報政策局情報産業課AI産業戦略室)に詳しい話を聞きました。

(※記事内容は取材当時の情報に基づきます)

目次:

ソフトウェア産業の構造と「低位安定」がもたらす問題

(デジタル庁の黒籔参事官と経済産業省の木村補佐)

――前編では、ユーザー企業で用いられているレガシーシステムが残り続けることで様々な弊害が起こり得る点を紹介しました。一方で総括レポートでは、レガシーシステムの残存がベンダー企業、ひいてはソフトウェア産業全体にも悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。どのような背景があるのでしょうか。

黒籔:

まず、ユーザー企業の基幹システムの開発・供給を請け負うベンダー側のリソース配分を考えると、旧来型のシステムに人材を張り付ける状況が続くとベンダー側の成長機会を下げ、結果、日本全体として産業の生産性にも悪影響を及ぼすことになります。

木村:

米国企業と比較すると分かりやすいかもしれません。

米国では「ビジネスとシステムは不可分」という考え方が浸透しており、ビジネスの変化に合わせて自社のシステムも自律的に進化させていくことが当たり前になっています。

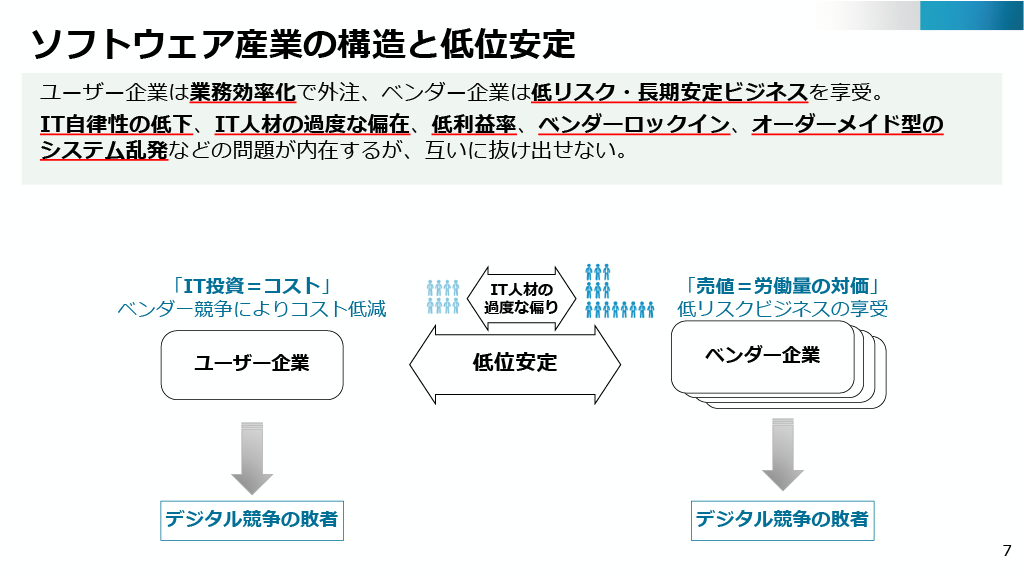

一方、日本ではシステムが業務の自動化や既存業務の改善・効率化のための「道具」として扱われてきました。システムは「コスト」とされ、できるだけ安く、外注で済ませようという傾向があり、ユーザー企業は自社でシステムの面倒を見ず、ベンダー企業に任せることになる。結果、ユーザー企業はシステム開発の発注元、外部のベンダー企業がそれを請け負う日本特有のSIビジネスの構造が生まれました。

ユーザー企業は、自分たちがやりたいことをベンダー企業に要求し、ベンダー企業はそのオーダーに応える。ベンダー企業は継続的に仕事を得られるので、売上が立ち、ユーザー企業とベンダー企業の間には強力な依存関係がつくられます。

ただ、ユーザー企業の要求が高度化・多様化していく中でも、ベンダーに外注する予算はなかなか増えません。ベンダー企業も高度化・多様化する案件に対応できなくなり、下請けや孫請けの会社に発注することになる。その結果、どんどん業務が細分化していき、多重下請けの構造ができあがってしまいました。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P4)

――「多重下請け構造」ですか。

木村:

はい。下請けになればなるほど利益が薄くなる一方、ベンダー側はユーザー企業ごとに個別のシステムを作り込む仕事を受けるので、スキルが固定化、タコつぼ化していきます。

例えるなら、日本のベンダー企業はユーザー企業ごとの“一品モノ”を作っている状況です。ベンダーは生産性の低い部門に人を張り付ける状況が続くため、全体の生産性は上がりません。

それでも目の前の売上は確保できるため、この構造から抜け出すモチベーションが生まれない。ゆっくりと地盤沈下していく中、変化に対して硬直的になり、海外とのデジタル競争を勝ち抜くことは難しくなります。

このようなソフトウェア産業における「低位安定」による弊害に、私たちは大きな危機感を持っています。

“御用聞き”ビジネスから提案型ビジネスへ

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P21)

――レガシーシステムの脱却やモダン化を進め、その実効性を高めるためには、ベンダー企業にはどのような取組が求められているのでしょうか。

黒籔:

ベンダー企業に求められる取組として、社内のリソース配分を変えていくことが挙げられます。従来のオーダーメイドのガラス細工のような一品モノを作るのではなく、ブロック玩具のように部品化されたパーツを組み合わせた形で再利用できる、標準化したモダンなシステムを展開できるか。そこがカギになってきます。

一品モノを脱却できれば、同一のシステムを様々な企業に売ることができますので、ベンダー側の成長機会にもなります。これはベンダー企業だけでなく日本の産業全体の成長戦略にもつながります。

木村:

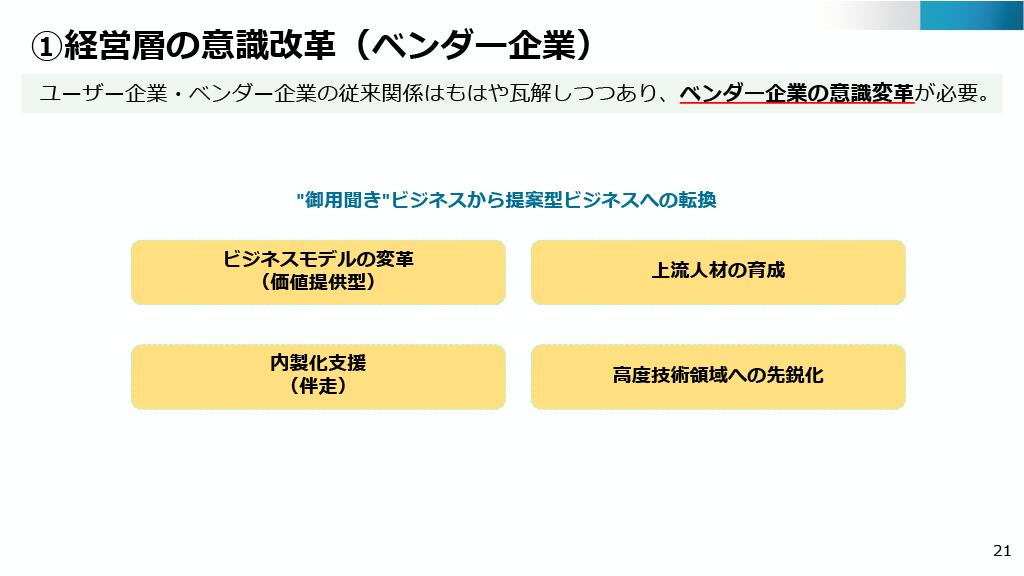

経営層の意識改革も必要です。これまでのようにユーザー企業からの発注を待つ“御用聞き”のようなビジネスモデルではなく、ユーザー企業の変革を手助けする付加価値のある提案型のビジネスにシフトしていく必要があります。

前編では、ユーザー企業がモダン化を進めるにはベンダー企業に100%丸投げする状態から脱する「内製化」が重要だというお話をしました。この内製化を進めるためには、ユーザー企業が自社でシステムを開発する場面が生じます。

そこでベンダー企業はユーザー企業の内製化をサポートする伴走役に立ち位置を変えていくことが求められています。ベンダー企業は従来のタコつぼ型から脱し、高度なデジタル領域に先鋭化した専門家集団となっていくことが求められていきます。

ここ数年は生成AIに注目が集まっていますが、ベンダー企業は今後も加速度的なスピードで世に出てくる新しいデジタル技術をスピーディにキャッチアップし、自分の武器も継続的に”モダン化”していく必要があるのです。

――モダン化は、スタートアップ企業を含め、日本企業を変革し、成長させるチャンスにもなりそうです。

木村:

そうですね。受注側のSIerもパッケージベンダーも、それぞれにビジネスチャンスがあると思います。

まず、SIerにとっては、標準化、可視化、棚卸しといった上流のプロセスが一層重要になっています。ユーザー企業単体ではなかなか取り組めないこの領域は、まさにSIerの腕の見せどころだと思います。

特に官公庁や中堅以上の規模の企業のシステムは、非常に仕様が難しく、複雑な構造で構成されているので、その要件を適切に言語化することや、システムの全体整合を保ちつつ、レガシーシステムをクラウドなどの新しいデジタル技術に置き換えていくことに対する価値提供がポイントになると思います。

また、パッケージベンダーは今まで一つ一つをオーダーメイド型で売っていたり、古い技術をそのまま売ったりしてきたと思いますが、その既存パッケージをクラウド化したり、SaaSで提供したりすると、より売りやすくなると思います。法規制にいち早く対応し、顧客のロードマップに合わせてソリューションやサービスをオプションで出すことも重要だと思います。

スタートアップにとっては、大きなビジネスチャンスだと思います。いかにデータを活用、変換、可視化できるか。あらゆるユーザー企業が持つニーズに対して、スタートアップならではのスピード感と開発力で、リーズナブルにサービスを提供できれば、大きなチャンスがあると考えています。

黒籔:

レガシーシステムとモダンなシステムをつなぐ技術も重宝されます。例えば、レガシーシステムから新しいシステムに移行するときには、どこにどんなデータがあるかを見つけて、データの様式を整える必要があります。

これにはかなりの人手がかかりますが、これを自動化して、いわゆる「しわ取り」をするようなテクノロジーにも確かな需要があります。社会的意義も高いので、スタートアップ企業の活躍も期待されます。

ベンダー企業3社の取組事例とミドル・シニア人材への注目

――ベンダー企業における具体的なレガシーシステム脱却に向けた取組の事例はありますか。

木村:

はい。レガシーシステムモダン化委員会(第3回)の中で、ベンダー企業3社の取組が紹介されました。

一つ目の例は富士通です。富士通のメインフレームは2030年度末で製造・販売が終了するので、オフィスコンピューターと言われる昔の資産をDXの基盤に生まれ変わらせるようなサービスを体系化し、提供しています。標準化のアプローチや、古い資産のコンバージョンなどを全てパッケージとして、「富士通プログレッション」というブランド名で国内展開しており、「モダナイゼーションマイスター」というモダン化の専門部署を作っている点も非常にユニークです。

二つ目はAWS(Amazon Web Services)です。「AWS Mainframe Modernization」というサービスを提供するAWSは、クラウドへの環境移行、もしくはそのシステムの再構築をクラウドベンダーとして支援するソリューションを展開しており、今動いているシステムをなるべくクラウドに移行できるようになっています。グローバルのモダナイゼーションの専門部隊も持っており、日本では大手食品メーカーの基幹システムであるメインフレームをクラウドに移行した事例があります。

三つ目は、Srushというスタートアップ企業です。主に中小企業向けに焦点をあてている点が非常に特徴的で、ユーザー企業の中でいろいろなフォーマットやデータベースで散在しているデータを、自社の基盤かつノーコードで統一的に扱える上、生成AIも取り入れてデータの可視化や分析が速やかにできるようになっています。資金や人手が不足している中小企業・中堅のユーザー企業であっても、非常にリーズナブルな形でモダン化に取り組めるサービスが魅力です。

――レガシーシステムからの脱却やモダン化を進める上での課題として、総括レポートでは「上流人材」の不足が指摘されています。今後の肝となる「上流人材」とはどのような人材でしょうか。また、上流人材を確保する上でどのような取組が求められていますか。

木村:

レガシーシステムから脱却し、モダン化をするには、「生成AIやクラウドのことだけ分かっていればいい」と誤解されがちです。ただ、これらのデジタル技術だけで既存システムに依存せず、更地からモダン化されたシステムを作り上げるというケースは限定的です。

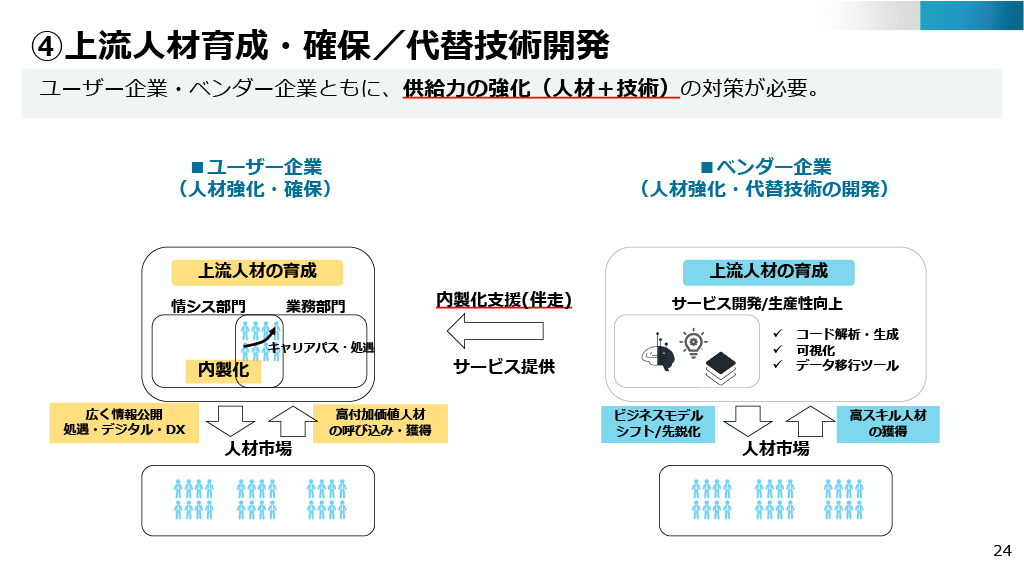

多くの場合、いま動いている既存のシステムと連携を取りながら、新しいシステムに移していく。つまり、データの移行も伴うし、既存のシステムの可視化も必要になります。そこで求められる人材は、既存のシステムと移行先のシステム、新旧両方の仕組みに通じている人材です。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P24)

中小企業のように規模が小さく、2〜3名程度で面倒が見られるような単一のシステムならまだしも、中規模〜大規模のシステムになると、システムの数も数十、数百規模になり、人材も何十人、何百人と必要になります。

たとえば、システム全体の整合性を取ったり、アーキテクチャを設計できたりする人材や、既存システムのどこにどのようなデータが、どのような形であるのかを管理し、新しいシステムではどのようなデータ形式にすべきかを計画できる人材などをまとめて「上流人材」と呼んでいます。いずれの領域においても熟練したスキルが求められ、高齢化も進んでいます。

そのため、この市場ではミドル・シニア人材が注目されています。実際に、モダナイゼーションに携わるミドル・シニア人材を専門でリクルートしているスタートアップもあるほどです。こうしたエンジニアを活用し、ユーザー企業とベンダー企業は連携をして上流人材を確保・育成していく必要があると思います。

レガシーシステムのモダン化は“一大国家プロジェクト”

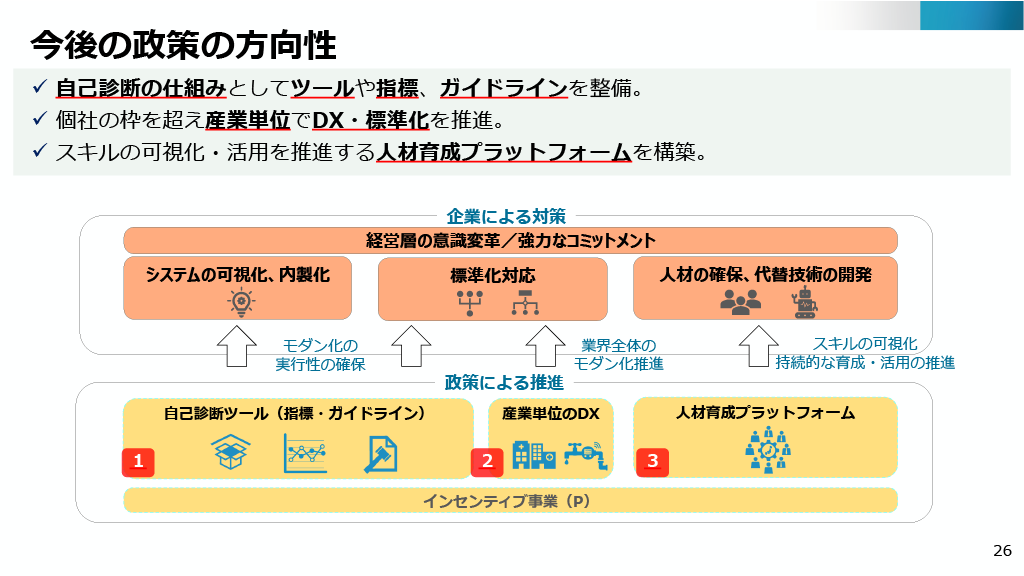

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P26)

――デジタル人材の育成やスタートアップ企業を育成する上で、国はどのような政策を進めていきますか。

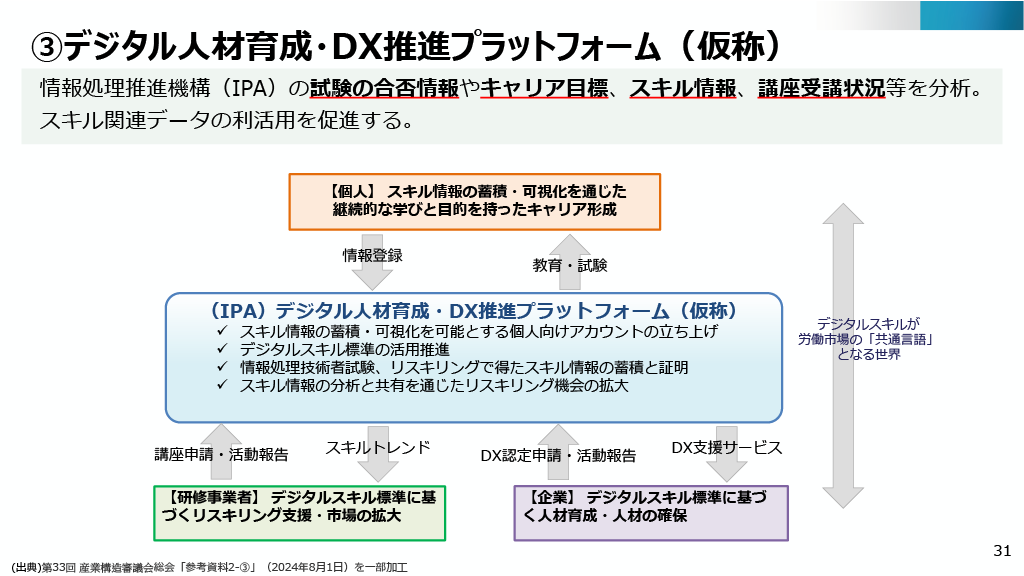

木村:

エンジニアが持つスキルやキャリア、資格の保有状況を可視化し、需要側と供給側を結びつけるプラットフォーム構想を国の政策として進めようとしています。

プラットフォームによって需要側の情報と供給側のスキルの情報を可視化し、マッチングや育成コンテンツの提供が進むことで、人材の需給のバランスが保たれ、平準化されることを期待しています。ユーザー企業のシステム内製化などにも利する仕組みになっていくと思いますし、エンジニアのリスキリングにもつながると考えています。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P31)

レガシーシステムからの脱却やDXは、日本の産業構造の変化そのものだと思います。これからデジタルによる価値創出が当たり前になり、さらにはAIやロボティクスといった新しい技術に対しての柔軟性が問われる時代になります。

今後、日本経済がサステナブルに成長していくために、失われた30年から攻めの30年に変える転換点とするために、我々としてはその環境をしっかりとつくって、ジャンプアップできる仕掛けができればと考えています。

黒籔:

レガシーシステムを放置しておくと、国民の生活に直結するサービスが止まってしまうデメリットがあります。同時に、レガシーシステムに張り付いているリソースを解き放ち、生産性が高い分野に人を張っていくことも重要なテーマで、これは産業構造の高度化に他なりませんし、今後の我が国の発展につながると思います。

レガシーシステムの脱却とモダン化はまさに一大国家プロジェクトで、大きなビジネスチャンスでもあります。官民で協力し、みんなで前に進めていきたいと思います。

●前編は、以下のリンクからご覧ください。

●関連情報は、以下のリンクからご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。