企業のDXを阻む「レガシーシステム」とは?ユーザー企業がモダン化を進めるために取るべき対策とは【レガシーシステムモダン化委員会総括レポート:前編】

- 公開日:

「レガシーシステム」(※1)という言葉をご存じでしょうか。

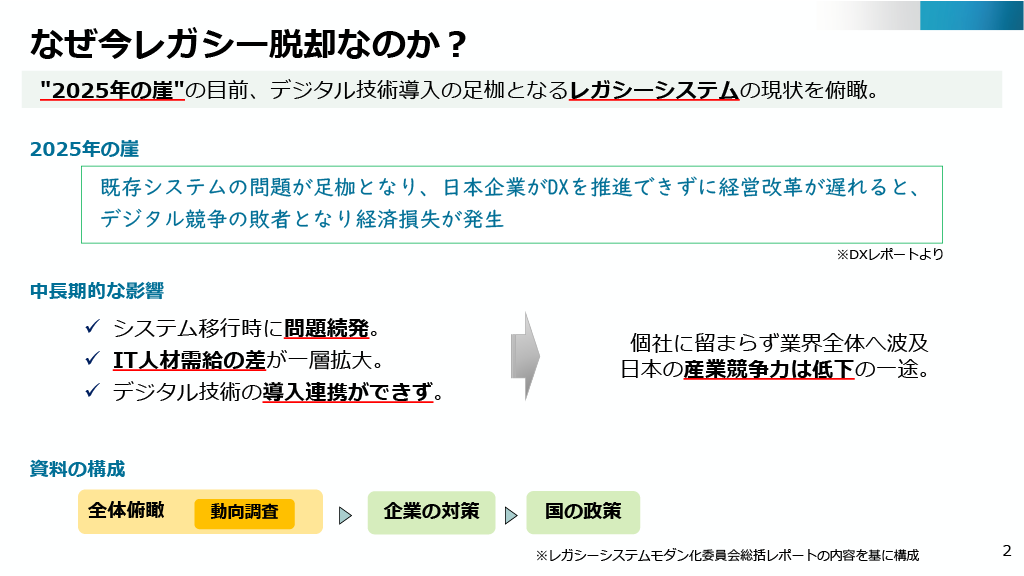

2018年に経済産業省が発表したDXレポートに登場した言葉で、ユーザー企業(※2)が用いる情報システムのうち、技術面の老朽化やシステムの肥大化・複雑化などで運用・保守が困難なことからDXを阻んでしまう既存のシステムを指します。

そして、これらを構築した技術者の多くが引退する2025年以降、日本企業はDXを推進できず、2025 年以降は最大12兆円/年の経済損失が発生する可能性がある――。こうした懸念が先述のDXレポートで「2025年の崖」と表現され、メディア等でも取り上げられました。

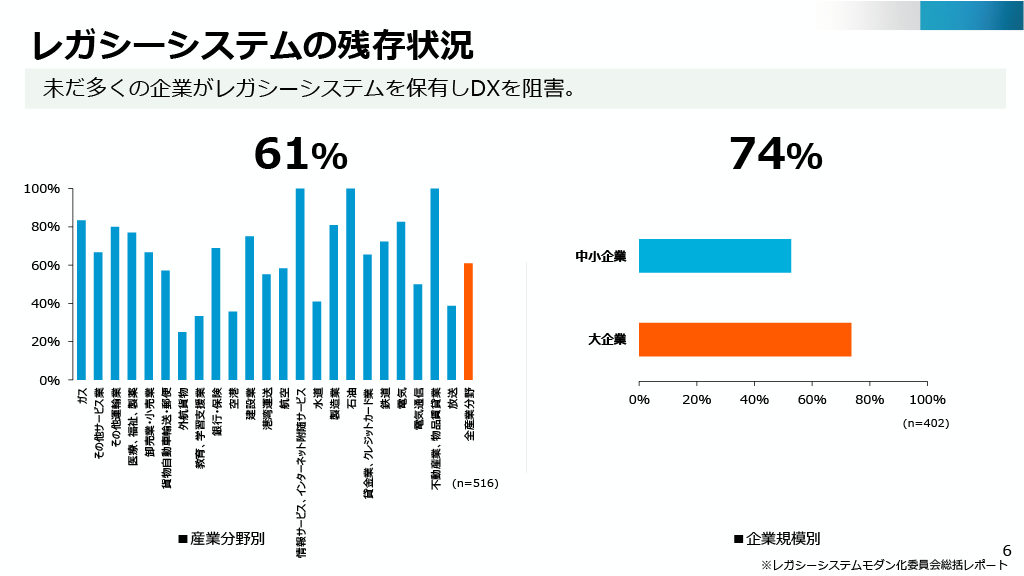

DXレポートから約7年、“崖”とされる2025年を迎えた中、レガシーシステムをめぐる現状と課題をまとめた「レガシーシステムモダン化委員会」(経済産業省・デジタル庁・IPA(情報処理推進機構)が参画)の総括レポートが公表されました。この中では、いまだレガシーシステムがユーザー企業の61%で残存しているという調査結果が明らかになりました。

近年ではユーザー企業の基幹システム等でレガシーシステムに由来するトラブルが起こり、ビジネスに深刻な影響を及ぼす事例も発生。生成AIなどデジタル技術の進歩が著しい中、レガシーシステムが残り続ければ、個別の企業のみならず業界全体に悪影響を及ぼし、ひいては日本の産業競争力を低下させかねない――。総括レポートからは、そんな危機感がにじみます。

一方で総括レポートでは、企業の経営層に向けて、レガシーシステムからの脱却とモダン化を進める上で役立つデータやヒントを紹介。その中にはリソースの多寡や企業規模を問わず、すぐに手を付けられるものもあります。

デジタル競争の敗者とならないため、企業はどのような取組を進めるべきか。レガシーシステムモダン化委員会に携わったデジタル庁の黒籔誠参事官と、総括レポートの作成を担った経済産業省の木村紘太郎課長補佐(商務情報政策局情報産業課AI産業戦略室)に詳しい話を聞きました。

(※記事内容は取材当時の情報に基づきます)

(※1)レガシーシステム: 2018年のDXレポートでは「技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化等の問題があり、その結果として経営・事業戦略上の足かせ、高コスト構造の原因となっているシステム」と定義を紹介。

(※2)ユーザー企業: 基幹システムをはじめ、情報システムの開発をベンダー企業に依頼し、供給を受ける企業のこと。

目次:

- 企業のDXを阻む「レガシーシステム」とは

- レガシーシステム「残存61%」の衝撃、どんな弊害が?

- データ利活用による経営高度化に求められる「モダン化」とは

- ユーザー企業が「モダン化」を進めるためにできることは?

企業のDXを阻む「レガシーシステム」とは

(デジタル庁の黒籔参事官)

――2025年5月に公表された「レガシーシステムモダン化委員会」の総括レポートでは、日本企業にレガシーシステムが残存している現状への提言が記されていましたが、まずは「レガシーシステムモダン化委員会」の発足経緯について教えてください。

黒籔:

きっかけは、2024年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」です。この中にある「デジタルに係る産業のモダン化」という項目で「レガシーシステム脱却・システムモダン化協議会(仮称)」の立ち上げが盛り込まれました。

これを受けて経済産業省、デジタル庁、IPAが参画する「レガシーシステムモダン化委員会」が発足し、民間企業の皆さまや各省庁と連携しながら、日本企業に残るレガシーシステムの現状、業種特有の課題や横断的な課題の調査・把握と対応策を検討してきました。

まず、デジタル庁では現在、政府情報システムの最適化を進めています。クラウドベースで様々な機能がコンポーネント化・カタログ化され、それらを組み合わせることができるような世界観の実現を目指しています。

この世界観や方向性は民間企業の情報システムにおいても、同じ情報システムである以上、同様です。政府情報システムの最適化を進める際の知見と、民間企業で使われているレガシーシステムをモダン化する上での知見は互いに重なる点があり、車の両輪で進めていく観点が必要です。

こうした背景から、レガシーシステムモダン化委員会にはDXレポートを作成した経済産業省に加えて、デジタル社会実現の司令塔であるデジタル庁、そして両省庁の所管であるIPAが参画しています。

(経済産業省の木村補佐)

――総括レポートでは、2018年に経済産業省が発表したDXレポートに続き、「レガシーシステム」が今も日本企業で根強く残存していることが指摘されています。このレガシーシステムとはどのようなものなのでしょうか。

木村:

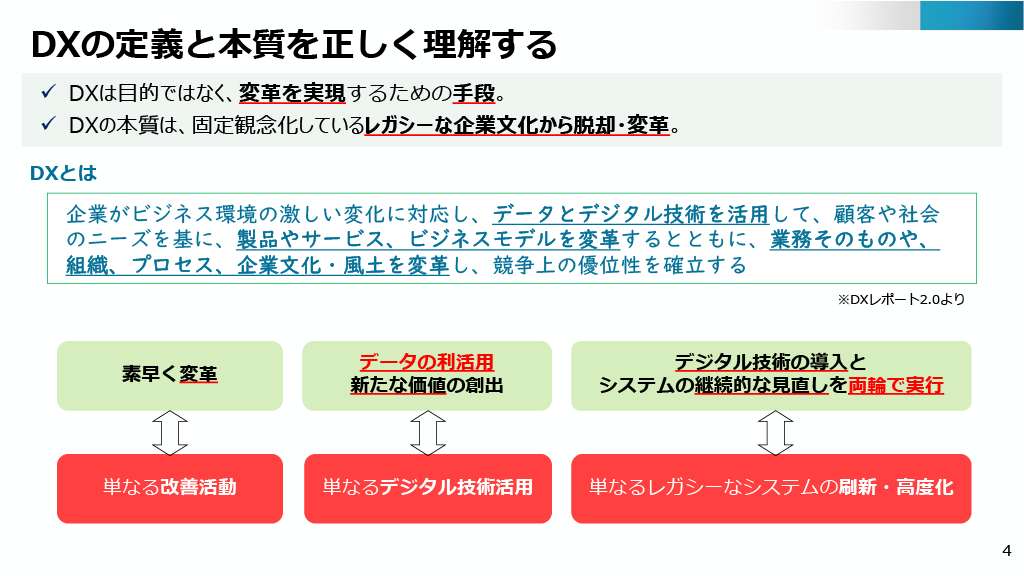

「レガシーシステム」を理解するには、まず「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉の意味をおさえておく必要があるかと思います。

「DX」は「デジタル化」の意味で使われることから、それ自体が目的だと誤解されがちです。しかしながら、単にデジタル技術や生成AIを導入することにとどまりません。

本来はデータとデジタル技術を活用し、ビジネスモデルを変革したり、組織の枠にとらわれずに生産プロセスのデジタル化を実現したりするためのアプローチを意味します。つまりDXとは、「目的」ではなく「手段」なのです。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P4)

――「DX」を進める上で、ユーザー企業では自社が保有するこれまでの業務データを利活用しやすい環境づくりが必要になりそうですね。

木村:

自社のデータをビジネスで利活用するには、自社のシステムのどこに、どのようなデータが、どのような形で存在しているのかを把握し、業務データの形式を統一するなど、使いやすい形に整備する必要があります。

しかしながら、長期間にわたって何度も何度も改修を重ねてきたシステムは老朽化・複雑化し、どこに、どのようなデータが、どのような形で存在するのかわからない状態であるケースがあります。

このように運用・保守が難しく、企業のDXを阻む根源となっているシステムを総称して「レガシーシステム」と呼んでいます。

――「レガシーシステム」にはどのような特徴があるのでしょうか。

木村:

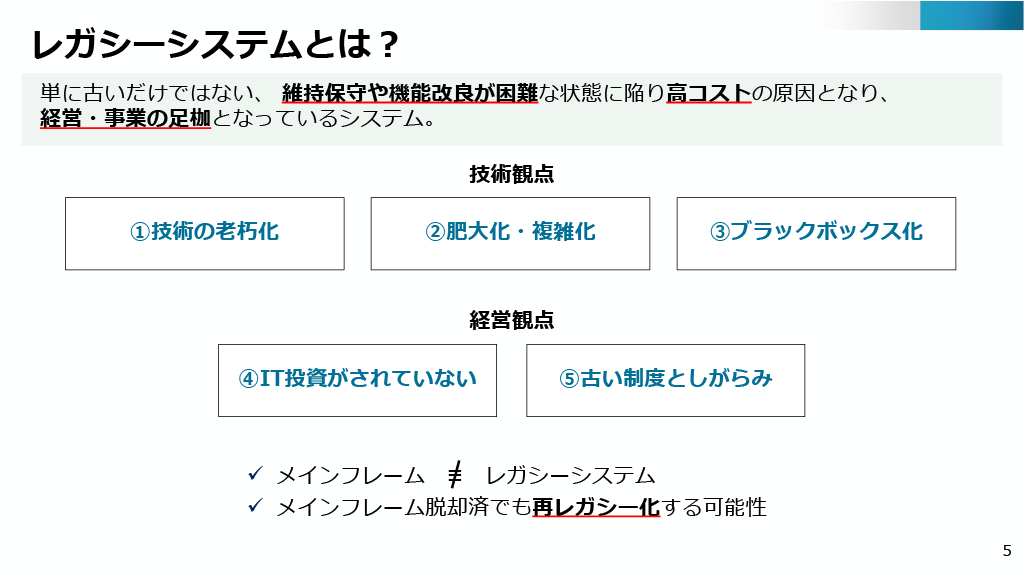

総括レポートでは技術的観点から三つ、経営的観点から二つの**「3プラス2」**をあげています。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P5)

技術観点では「技術の老朽化」「システムの肥大化・複雑化」「システムのブラックボックス化」の三つです。

長期間使われ続けてきたレガシーシステムは、古い技術やパッケージで構成されているため、システム自体が老朽化しています。そのため、対応できる技術者の高齢化や引退でメンテナンスが困難となっています。

かつて香港にあった「九龍城砦」などに例える方がいますが、改修が繰り返されることでシステム自体も複雑化・肥大化しており、全体の把握も困難になっています。

加えて、設計書やシステムの仕様の管理が不十分で属人的になりブラックボックス化している。結果、システムを刷新しようとしても膨大な時間とコストがかかります。

――では、経営的な観点の二つは。

木村:

一つは、古い企業文化・企業風土や固定観念です。古い業務プロセスや現行のシステムへのこだわりなどは、システムの変化を妨げる要因になっています。

もう一つはITへの投資不足です。近年はAIへの投資が進んでいますが、既存システムに対する投資は十分ではありません。

特に日本企業では自社システムをコストとして見なす傾向があり、システムに関する業務を社内の情報システム部門やベンダー企業**(※3)**に“丸投げ”しがちです。そのため、経営戦略とシステム戦略が分離しているケースが見られます。

(※3)ベンダー企業: ユーザー企業が用いる基幹システム等の開発・供給を請け負うSIer(システムインテグレーター)等の企業。

総括レポートでも指摘していますが、経営層のシステムに対する理解が非常に低いことには大きな危機感があります。「2025年の崖」への警鐘から7年、その状況はなかなか解消されていません。こうした背景から、今回の総括レポートでも改めてレガシーシステムからの脱却に向けた提言をしました。

レガシーシステム「残存61%」の衝撃、どんな弊害が?

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P6)

――総括レポートではユーザー企業の61%、大企業に限ると74%でレガシーシステムが残存しているとの調査結果が紹介されています。この数字をどう受け止めていますか。

木村:

非常にインパクトのある数字だと受け止めています。2018年時点の残存率は8割超だったので、レガシーシステムからの脱却は確実かつ緩やかに進捗しているとは言えそうですが、進捗ペースは企業の規模や業態、制約によって大きく異なります。

大企業では自社で保有しているシステムの数が多く、規模も大きい傾向があるため、それが「残存率74%」という数字に表れています。ただ、大企業はリソースを比較的潤沢に持っているため、レガシーシステムの脱却やDXを「やる」と一度決めてしまえば、その推進力は非常に大きいということが今回の調査でわかりました。

一方、中小企業はシステムの数も少なく、規模も小さいため身軽ではあります。ただ、大企業に比べると開発リソースや資金面で制約が大きく、未だ5割でレガシーシステムが残存している状況です。

――「崖」とされた2025年を迎えましたが、このままレガシーシステムが残り続けると、どのような問題が起こり得るのでしょうか。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P2)

木村:

先ほども紹介した通り、レガシーシステムはメンテナンスに難を抱えている状態です。

たとえば、自社が保有している様々なデータと生成AIなどの新しいデジタル技術を掛け合わせたくても、既存のシステムに新しい技術をつなげることは難しい。基幹システムの刷新や機能改良の際に、何らかの障害が発生する可能性があります。

また、古い技術を使い続けているので、保守や運用に関わるコストが増大し、企業が新たな事業領域や価値創出領域にリソースを投じる余力も失われてしまいます。ひいては、個別企業のみならず日本全体の産業競争力の低下につながります。

人口減少に伴ってIT人材も減っており、2030年には需要に対して79万人不足すると経済産業省では試算しています。人手不足で企業では業務が停滞するリスクがある中、現行のレガシーシステムの運営・保守を担当する技術者が高齢化し、リタイアしていき、ノウハウが失われていく恐れがあります。

トラブルやシステム障害発生時の対応も難しくなり、ひいては企業のBCP(事業継続化計画)にも影響しかねません。脆弱性を抱え、アップデートがされず、高度化するサイバー攻撃の標的になりやすくなり、情報漏洩やシステムダウンなどセキュリティリスクも増大します。

2024年4月には大手食品メーカーで基幹システムをめぐるトラブルがあり、人気商品を消費者が買えないという事態になりました。また、2025年4月にも高速道路でシステム障害がありました。ライフラインなど国民生活に近いものでこうしたトラブルが生じれば、社会的な影響も危惧されます。

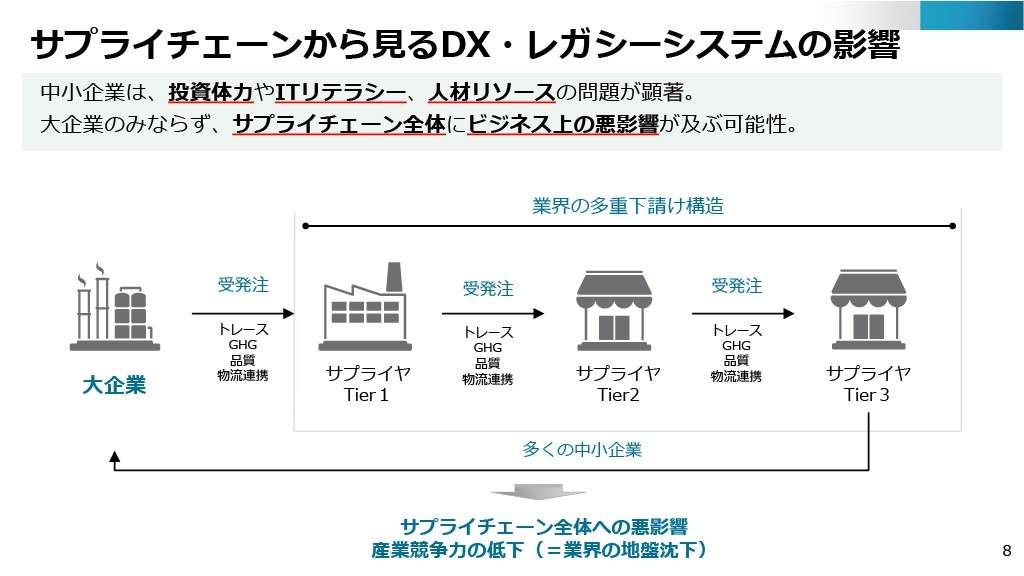

――総括レポートでは、レガシーシステムが残り続けると企業の大小や産業分野を問わず、「サプライチェーン全体にビジネス上の悪影響」を与える恐れがあるという指摘もありました。具体的にどのような懸念があるのでしょうか。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P8)

木村:

サプライチェーンでは、原材料やサービス等の仕入れ元である上流から、仲卸しの中流、製品・サービスの提供先である下流までがシステムで繋がっています。

たとえば、繋がっている30社のうち、1社だけレガシーシステムから脱却したとしても、残りの29社が脱却できないままだとどうなるでしょうか。モダン化を進めた企業も、いずれ足を引っ張られて沈む可能性があり、業界全体の産業力が低下するリスクがあります。

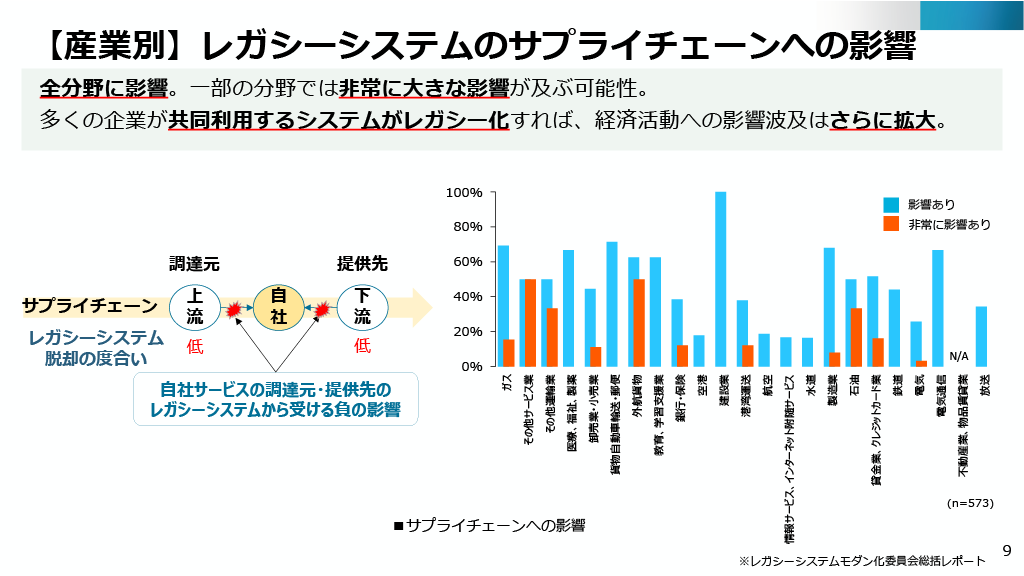

また、サプライチェーン上の多くの企業が同じシステムを共同利用している場合、共同利用すること自体は望ましいのですが、このシステムがレガシーシステム化してしまうと、より影響は広範囲になると考えられます。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P9)

「うちは他社に先駆けてモダン化をしている」という大企業や、「うちには関係ない」と思っている中小企業にとっても、決して他人事ではないのです。

データ利活用による経営高度化に求められる「モダン化」とは

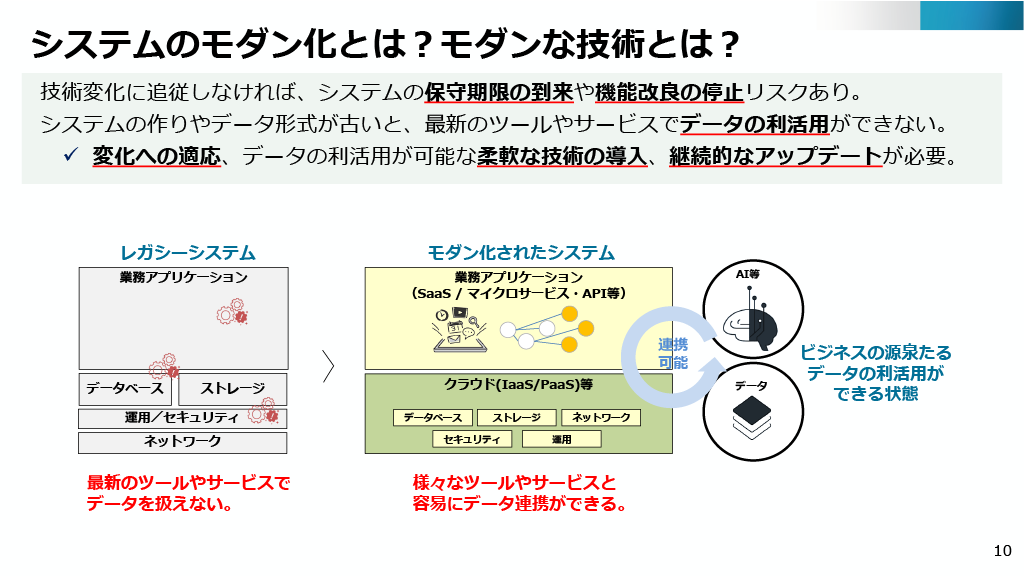

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P10)

――「モダン化」という言葉が出てきましたが、具体的な内容を教えてください。また、レガシーシステムからの脱却が進み、モダン化が進めば、ユーザー企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

木村:

「モダン化」は「モダナイゼーション」や「近代化」とも言われます。

老朽化してしまって問題を引き起こしやすい状態になっているレガシーシステムを卒業した後、システムを新しい作りに変えることを一言で「モダン化」と呼んでいます。

クラウド環境やデータ分析の技術、生成AIの導入などが代表的ですが、市場や技術の変化に適応できるように、技術を柔軟に取り入れられるつくりにすることが理想です。

特に、瞬時の判断が求められる今のビジネス環境では「経営の高度化」が求められていますが、その基本は企業経営に関わるあらゆるデータの収集・管理・分析です。

レガシーシステムをモダン化することで、データの所在や形式を明確にし、最新のツールやサービスとデータ連携しやすい環境を構築できれば、データドリブンの経営を実現できるようになります。継続的なアップデートも可能となり、急激な市場環境の変化にもスピード感を持って対応できるようになります。

システムのメンテナンス性も向上し、コストの削減やセキュリティリスクへも対応しやすくなります。また、高度化するサイバー攻撃にも柔軟に対応できるようになり、堅牢かつアジリティの高いシステムは、経済産業力の源泉になっていくことが期待されます。

システム面のみならず、開発・運用するエンジニアもモダンになっていきます。これも広義のモダン化と捉えています。

――ユーザー企業がレガシーシステムから脱却し、モダン化を進める上で、現状ではどのような課題がありますか。

木村:

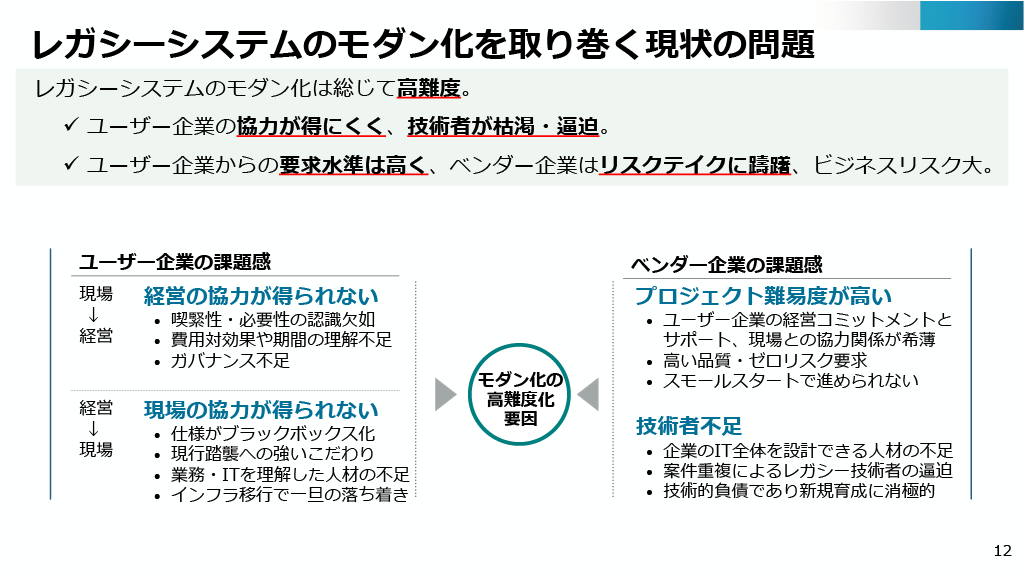

ユーザー企業における課題の一つに、経営層と現場が互いに協力を得にくいという課題があります。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P12)

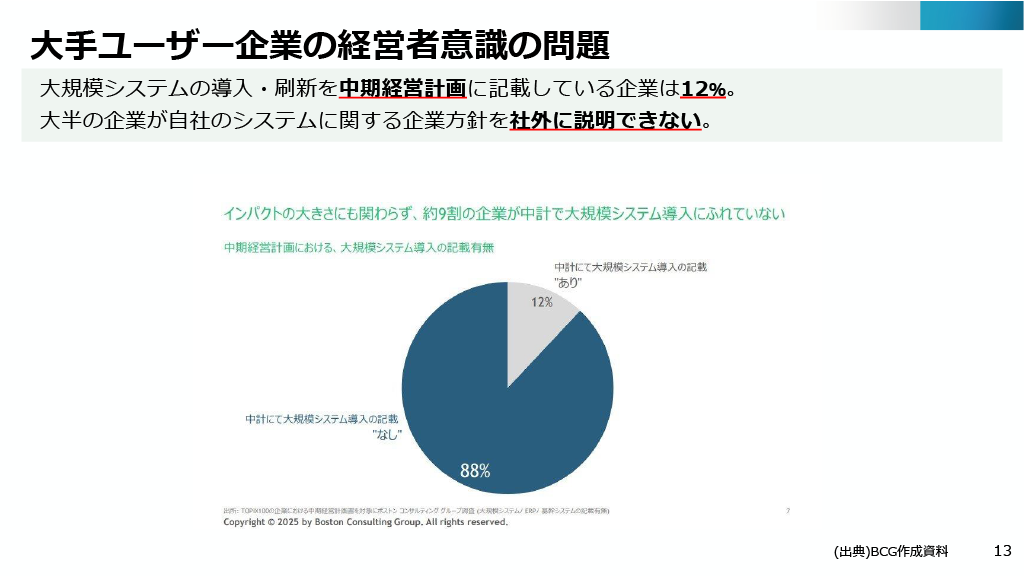

たとえば、大手事業会社のうち、大規模システムの導入・刷新を中期経営計画で取り上げている企業は12%にすぎません。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P13)

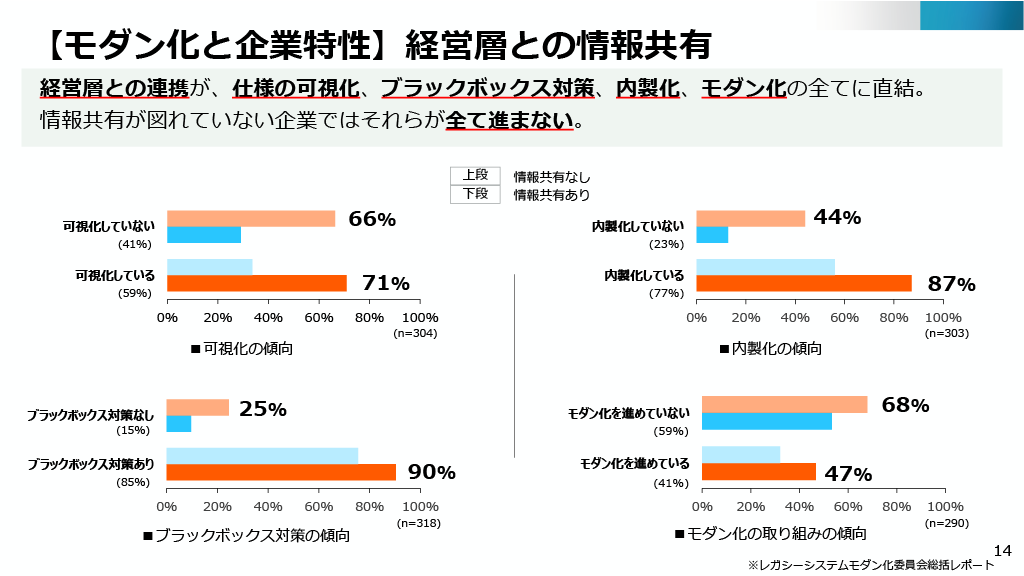

また、経営層と情報システム部門との間でシステムに関する情報共有に関する傾向も調査しました。情報が適切に共有されている企業では、71%がIT資産の棚卸しや可視化に取り組めていますが、情報共有がされていない企業では、66%でIT資産の可視化ができていません。経営層だけでなく、情報システム部門・業務部門との間でも適切に情報を共有している企業では、IT資産の可視化のみならず、ブラックボックス対策や内製化、レガシーシステムのモダン化の取り組みを進められている傾向も見られました。

一方で、経営層と情報システム部門・業務部門との間で適切に情報が共有されていない企業は、上記のいずれも十分に取り組めていない、もしくは全く進められていない現状が明らかになりました。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P14)

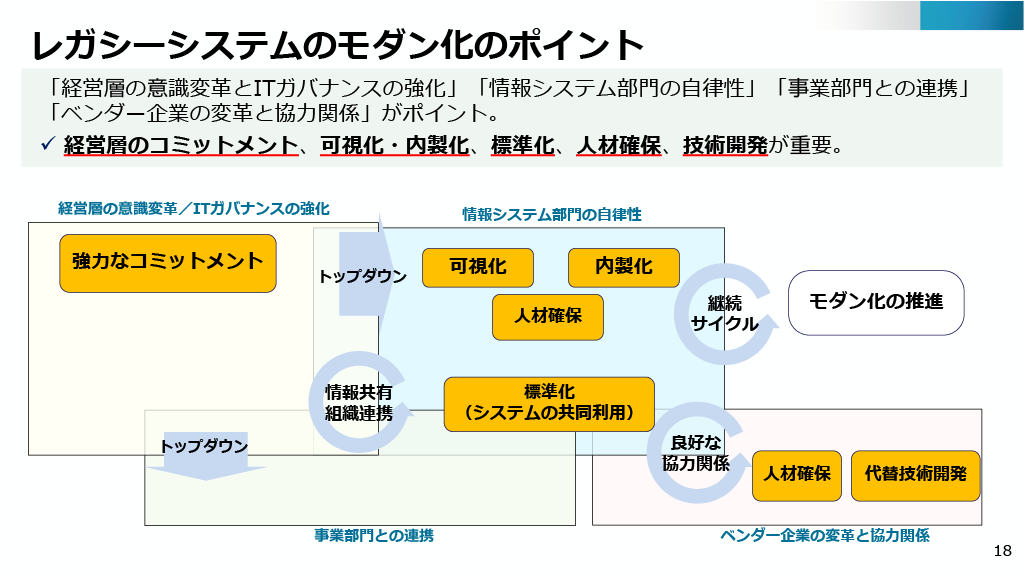

このように、レガシーシステムからの脱却とモダン化には、経営層の理解や情報システム部門と業務部門の連携が非常に重要なファクターであることが浮かび上がってきます。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P18)

ユーザー企業が「モダン化」を進めるためにできることは?

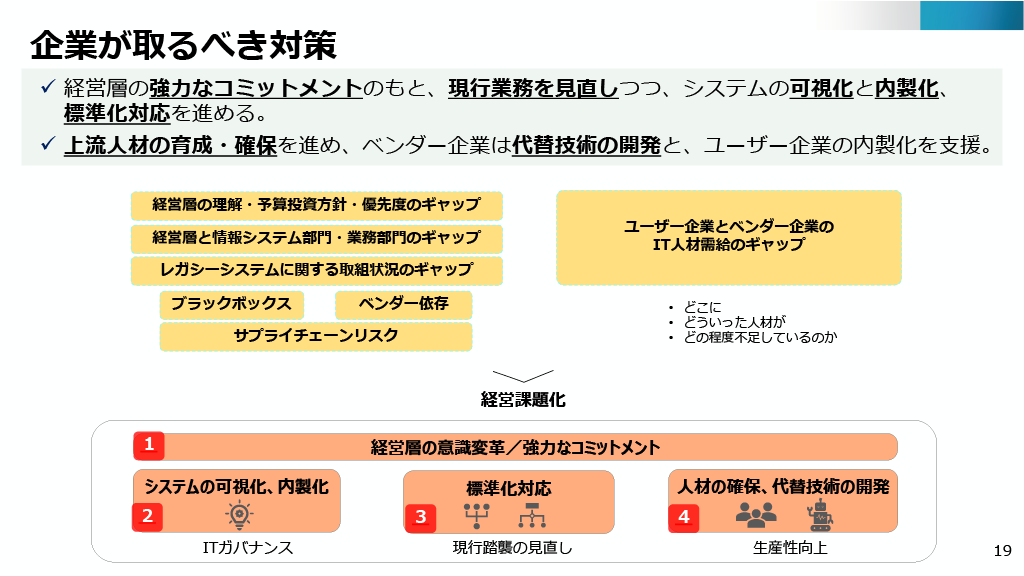

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P19)

――ユーザー企業がモダン化を進めるためには、具体的にどのようなことに取り組めば良いのでしょうか。

木村:

調査データや実際に成功している事例から見ると、大きく四つあります。

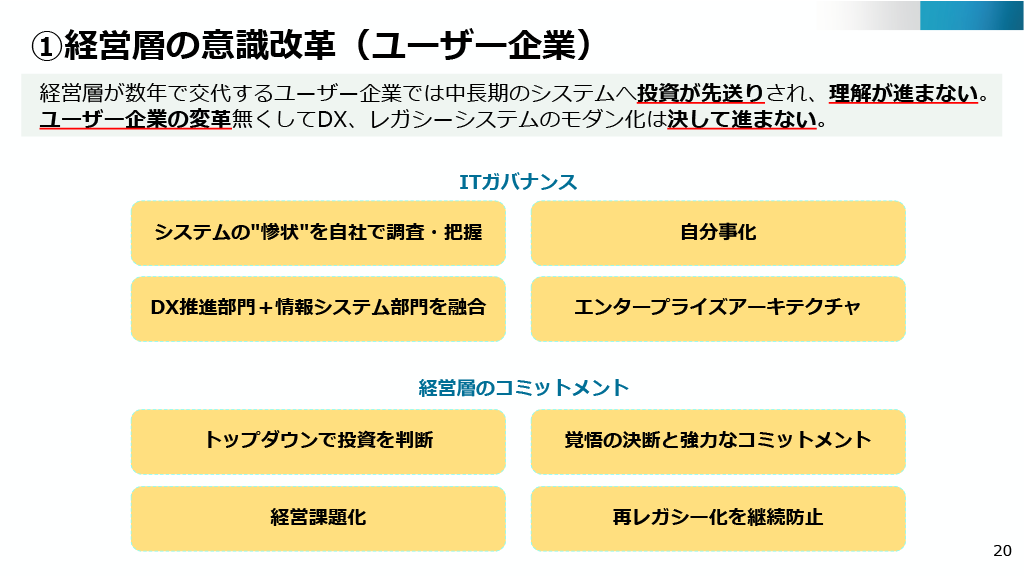

(1)経営層の意識改革

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P20)

一つ目は、経営層の意識改革です。

日本企業の経営トップは時に「サラリーマン社長」と評されますが、トップが数年で代替わりするため、リスクテイクを避けてレガシーシステムの刷新というバトンを先送りにする傾向があります。しかし、レガシーシステムに起因する問題が起こるまで何も対処を行わないことで、リスクをいたずらに高めることになります。

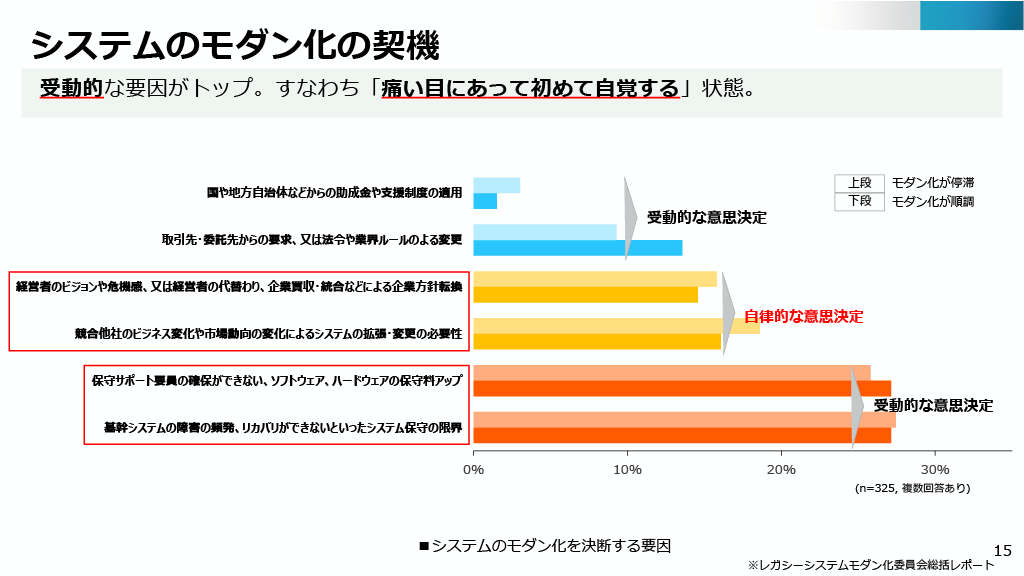

調査の結果、システム障害やトラブルなど“痛い目”に遭ったことをきっかけに、ようやくモダン化に取り組む企業が依然として多いことがわかっています。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P15)

まずは経営層の皆さんが自社のシステムがどういう状態なのか直視すること。その上で経営層が、レガシーシステムからの脱却を経営課題として自分ごと化することが必要です。

いざ、「レガシーシステムから脱却し、モダン化するぞ」という意思決定ができたら、その推進体制を決めましょう。

ここでありがちなのが「キーパーソンを置くだけ」という対応です。社内の情報システム部門の担当に“丸投げ”しがちですが、これではうまくいきません。

理想は、情報システム部門と業務部門とDX推進部門を融合させる形です。レガシーシステムからの脱却は縦割りでは進みません。先人の知恵が詰まったエンタープライズアーキテクチャを使うなど、ビジネス戦略とシステム戦略を連携させる必要があります。

経営層の意識改革の一環として、しっかりとした投資判断をすることも重要です。経営層が腹を括ったら、覚悟を持って予算をつけることです。経営層の強力なコミットメントがなければ、現場とベンダー企業が一枚岩とならず、モダン化は到底進みません。

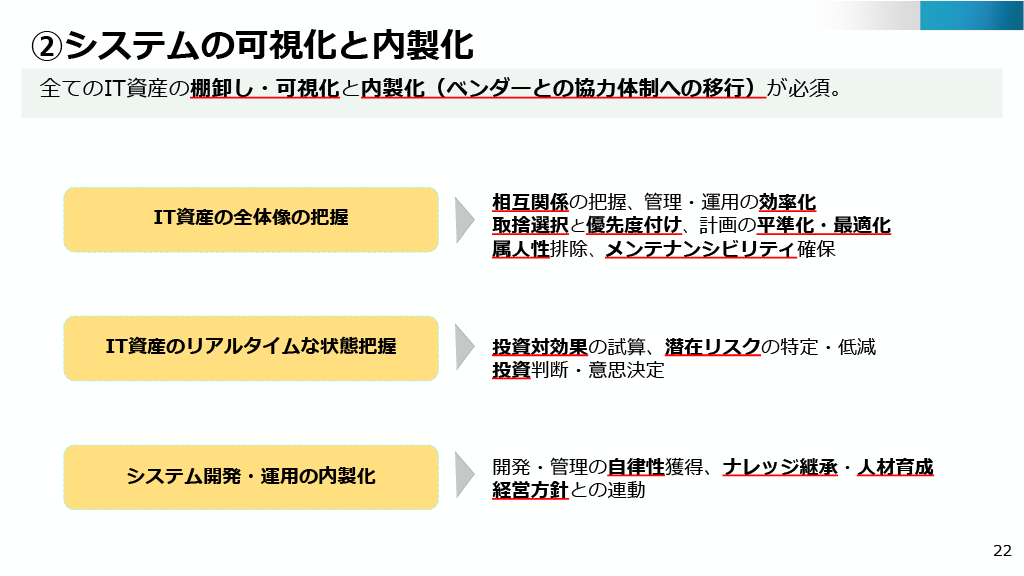

(2)システムの可視化と内製化

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P22)

二つ目はシステムの可視化と内製化です。

「可視化」は、言い換えれば「IT資産の棚卸し」です。自社のシステムはいくつあるのか。その中でメインフレームが動いているシステムはどれか。標準パッケージを使っているものはどれか。カスタマイズをしているものはどれか。保守期限が近く到来するものはどれか。……というように、まずは自社のシステム情報を管理・記録することが大切です。

さらにシステムの状態を把握した上で、ビジネス上の重要度を踏まえて取捨選択し、モダン化に向けた投資に優先順位をつけましょう。このように、システム群を全体俯瞰した上で現実的なモダン化のロードマップをつくることで、人員計画のピークを均して平準化でき、見通しが立ちやすくなります。

レガシーシステムを脱却し、モダン化を進めるためには、開発元のベンダーに安易に丸投げせず、ユーザー企業が自律性を持って向き合うことが必要です。

ここで重要なのが「内製化」というキーワードです。「内製化」といっても、自社の情報システムを全てインハウス(自社開発)でつくるという意味ではありません。あくまで「ベンダーに100%丸投げ」の状態から脱するという意味です。

一方で、ベンダー企業は高度な専門性に特化し、自社の強みを活かして先鋭化していくこと。これが本来あるべき健全なユーザーとベンダーの関係性のあり方だと考えています。この点は、後編の記事で紹介します。

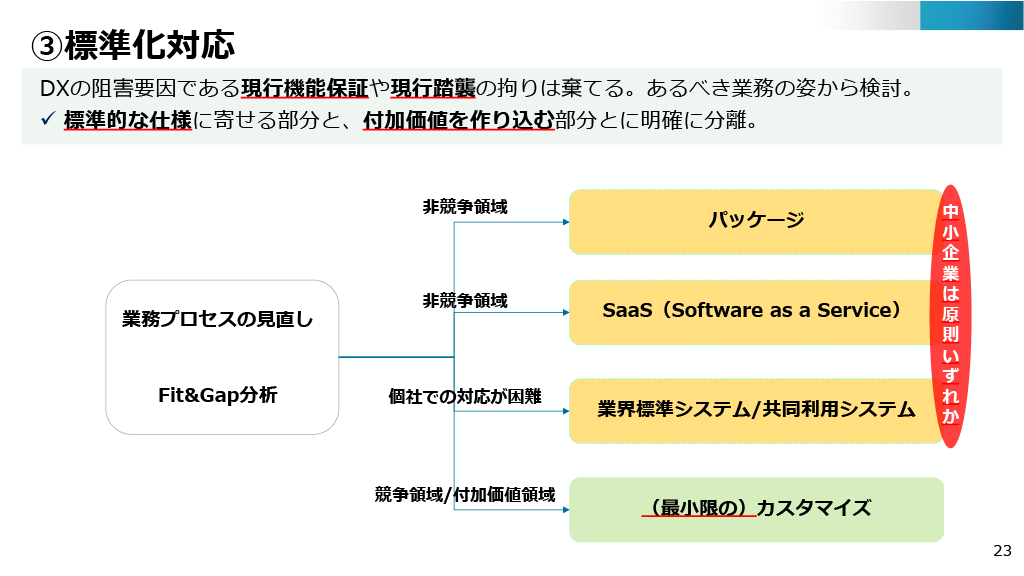

(3)標準化対応

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P23)

三つ目が標準化対応になります。

日本のベンダーには長らく技術力のある“匠”がいたため、ユーザー企業の細かい要望に合わせ、”既存業務にシステムを合わせる”独自のカスタマイズを施した“一品モノ”が作り上げられてきました。

ところが、「2025年の壁」でこうした“匠”たちが現役を退いていくと、メンテナンスも難しくなります。業務プロセスを変えないまま、情報システムを継ぎ足し続けることは、レガシーシステム化に拍車をかけ、脱却を困難にします。

あるべき業務プロセスを考えること。その上で、システムとの「フィット」(適合するところ)と「ギャップ」(乖離するところ)を分析し、その上でモダン化を進めてくことが必要です。

フィットの部分はなるべく標準的な仕様に合わせるようにしましょう。一方、ギャップの部分は事業の源泉、もしくは差別化要素や競争力の源泉になる部分です。カスタマイズは最小限にしつつ、自社の強みを発揮できるように付加価値を作りこむ形にしていくことがポイントです。

もちろん、業界や企業の規模によっては、自社だけでシステムのモダン化を進めることが難しい場合もあります。こうした場合は同業他社や業界全体を巻き込み、共同利用システムを構築するという選択肢も考えられます。

たとえば、地方銀行業界では複数のユーザー企業とベンダー企業が連携し、共同利用する勘定系のシステム基盤を構築しています。今後もさまざまな業界でこうした事例が生まれると見ています。

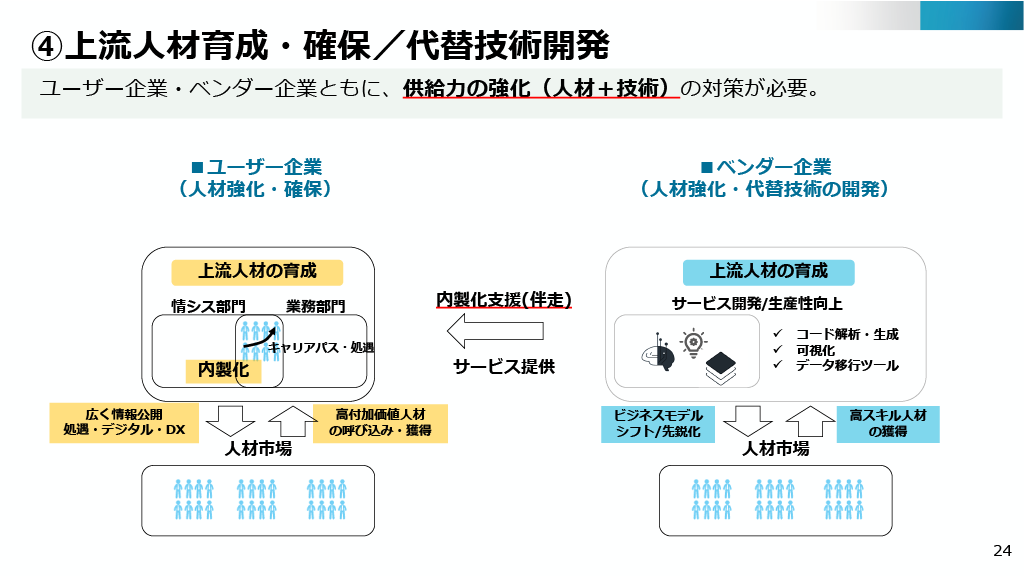

(4)IT人材の確保

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P24)

最後がIT人材の確保です。特に強調したいのは、ユーザー企業こそテクノロジー人材の市場に目を向けて、採用を頑張っていただきたいという点です。

日本ではエンジニアが過度にベンダーに偏っており、その割合はユーザー企業側が3割、ベンダー側が7割です。この割合はここ数年全く改善されず、むしろ悪化しています。一方、米国ではユーザー企業側が7、ベンダー企業側が3の割合。スピードが求められる現代のビジネス環境では、市場の変化に合わせて自社のエンジニアでシステムを自律的に変えられる環境づくりが重要です。

また、今の学生は学校でデジタル技術を学び、日常的に生成AIを利用しています。彼らが、旧態依然としたレガシーシステムの残存する企業に入社したら、どう感じるでしょうか。「どこに、どんな業務データがあるのか分からない」「データの形式が統一されておらず、生成AIとも連携できない」と幻滅してしまうかもしれません。人材活用の観点からも、それではあまりにも惜しいですよね。

優秀な人材を確保し、内製化を進めていく上でも、ユーザー企業は「業務データを活用し、デジタル技術を導入して経営や事業を高度化していく上で、君たちの力が絶対に必要だ」と市場にアピールし、魅力的なジョブやキャリアパスを設置し、それに見合った処遇が提示できることをオープンにしていくことが重要になってきます。

また、日本企業では情報システムの開発・運用・保守業務を切り出して、子会社化しているケースが多いですが、最近では、システム子会社を本社に戻し、ビジネスとシステムの一体経営を掲げる企業も増えてきています。

業務データを高度に分析、活用するシステムの重要性を認識し、ソフトウェア開発の魅力を高めることで、日本のソフトウェアエンジニアの市場価値を向上させるべく、これらに取り組んでいただければありがたいです。

――ユーザー企業の取組の中で、具体的な好事例があれば教えてください。

木村:

経済産業省では企業のIT利活用を促進するため、2020年から東京証券取引所とIPAと共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」を選定しています。デジタル技術を活用してビジネスモデルなどを抜本的に変革し、競争力強化に取り組んでいる企業なので、業界を問わず参考になると思います。

たとえば、SGホールディングス(本社:京都府)は、メインフレームの基幹システムのモダン化にいち早く取り組み、2000年代前半から段階的に刷新していくロードマップをつくり、グループ全体での業務プロセスの見直しとデジタル化を同時並行で進めていることなどが評価されました。

トップダウンでDXを推進し全社の方向性を統一し主導、データに基づく経営の意思決定の仕組みを構築しています。外注依存から脱却し内製を進めつつも、協力会社とも良好な関係を築き、グループ全体でのDXを進めています。

また、DXに向けたアプローチの優良事例となる中堅・中小企業などは「DXセレクション」として選定しています。

選定企業の一つである内藤建設(本社:岐阜県)では、レガシーシステムをなくし、SaaSを組み合わせて新しい業務システムを実現するという方針をトップダウンで打ち出すだけにとどまらず、バリューチェーン全体のデジタル化を目指した取組を進めています。

加えて、スキルレベルが高い人材を適切に評価する制度を採り入れ、従業員のモチベーションとエンゲージメントの向上も図っています。システムの標準化や内製化を通じて業務効率を改善し、人材の質も向上させる取り組みであり、企業の規模や業種を問わず参考になる好事例だと思います。

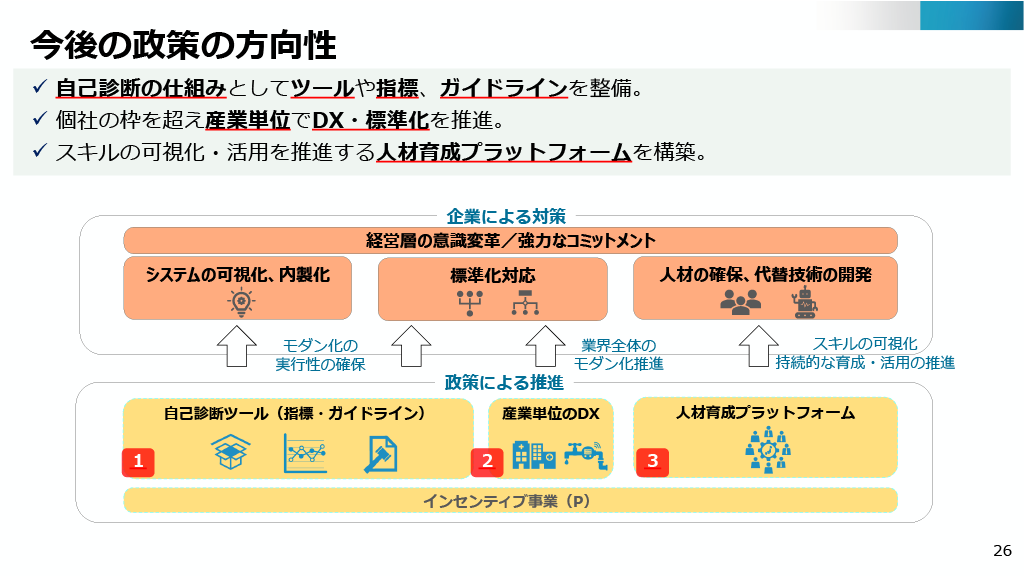

――レガシーシステムから脱却し、モダン化推進の実効性を高めるため、国としても取組を進めているそうですね。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P26)

木村:

企業がレガシーシステムから脱却するには、いかに実効性を持って進められるかが重要です。ユーザー企業の経営者の皆さんに、レガシーシステムのモダン化を自分ごととして捉えていただくためにも、業界団体を通じて企業への働きかけを広く進めていきたいと思います。

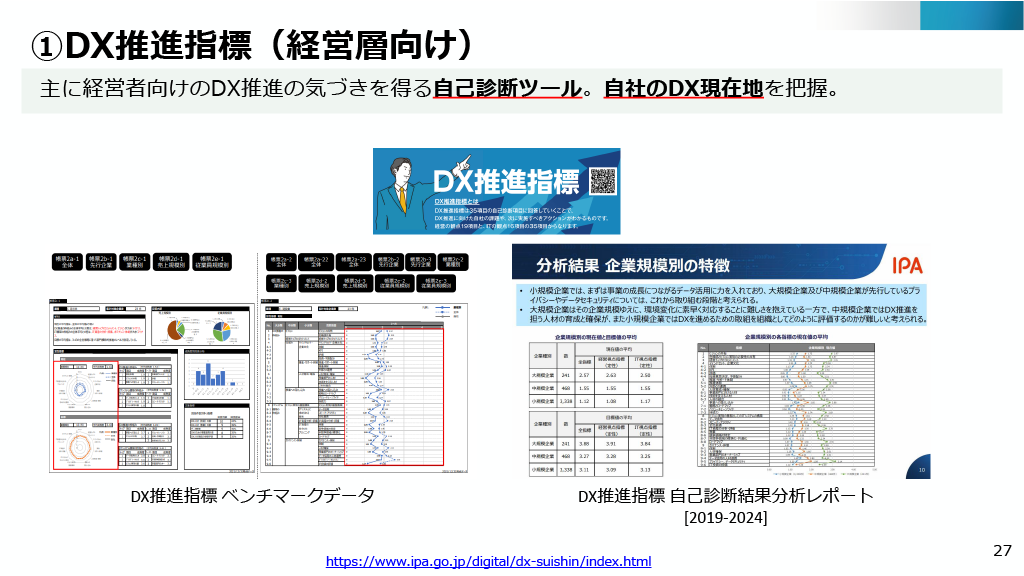

またIPAでは、自社のDXがどのレベルにあるか自己採点ができる「DX推進指標」を公表しています。

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P27)

これは自社のDXがどこまで進んでいるのかを、経営観点から可視化できるチェックリストのようなもので、「DXをするにしても、何から手をつければ良いかわからない」という悩みにもお応えできるものです。

一歩、二歩と企業DXを進めるために必要なことを把握できるナビゲーションツールですので、ぜひご活用ください。

経営観点のみならず、データ活用やITシステム、サイバーセキュリティなどの観点からも、より詳細に企業の現状を自己診断できれば、レガシーシステムのモダン化により取り組みやすくなると考えています。今後は、DX推進指標の体系化やIT資産を自己診断できるツールの提供も進めていく方針です。

黒籔:

2024年に引き続き2025年の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」でも「産業全体のモダン化」という項目がありますが、重要な政策として位置付けて政府がメッセージを発していくことも重要だと考えています。

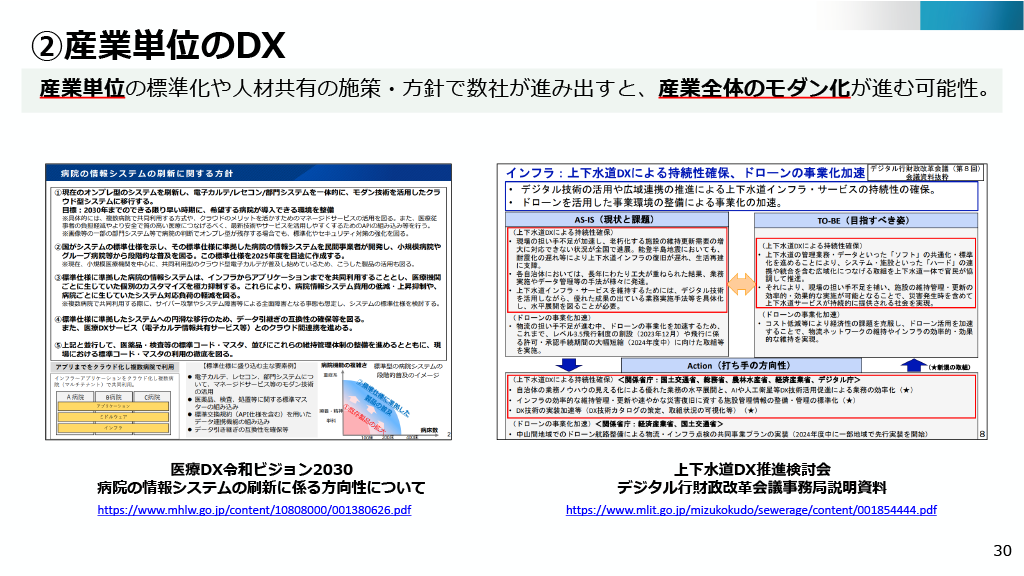

(レガシーシステムモダン化委員会総括レポート(プレゼンテーション用編集版)P30)

社会全体でレガシーシステムが残り続けると、国民生活に直結する上に、日本の産業競争力を低下させかねないことを広くご理解いただけるように努めていきたいと思います。

経済産業省が所管している業界だけでなく、他省庁が所管している業界についてもデジタル庁、経済産業省、IPAが各省庁と連携し、モダン化・DXを推進していきます。

●後編は、以下のリンクからご覧ください。

●関連情報は、以下のリンクからご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。