「組織サーベイ」をもとに改善を続けてきた、3年間の組織づくり

- 公開日:

タグ

2024年9月で発足4年目に突入したデジタル庁。霞が関にある省庁のなかでもユニークな組織づくりをこれまでの3年間で実践しました。

ヒューマンリソースユニットの3人が、現在も進行中の組織づくりについて語りました。

(左から:河村 惇(かわむら・しゅん)、下山 久美子(しもやま・くみこ)、春日亀 小判(かすがめ・こばん)。デジタル庁ヒューマンリソースユニット所属。民間出身のフレキシブルな発想で、新しい組織づくりを支える)

なぜ、デジタル庁で独自の組織づくりが必要なのか?

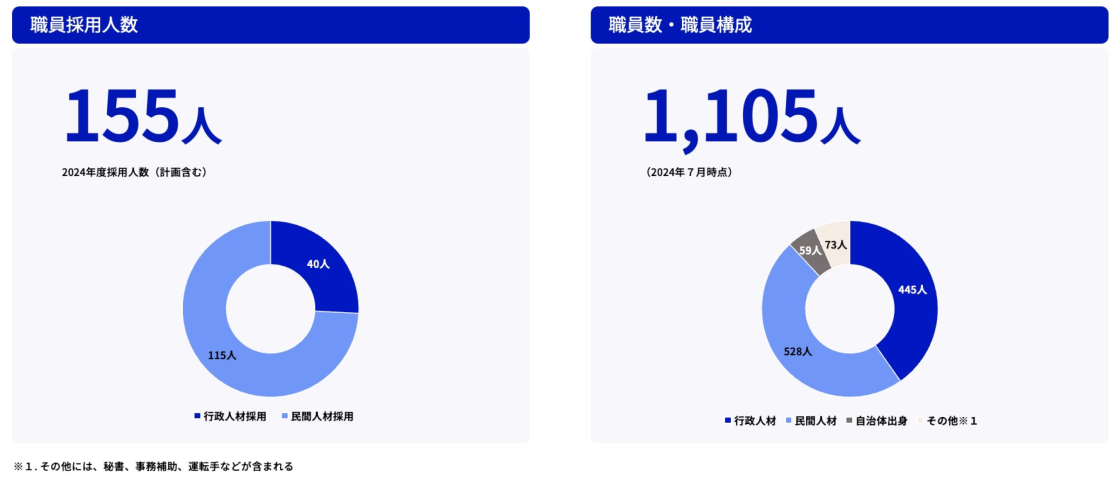

2021年に発足したデジタル庁は、日本のデジタル社会実現の司令塔を担うことから、職員構成に他の省庁にはない特徴があります。

「まず、行政出身の人材がいます。これは、各省庁から出向している職員やデジタル庁プロパーと呼ばれる、デジタル庁に行政官として採用された職員などです。次に自治体等から派遣されている職員がいます。彼ら・彼女らはおもに施策の企画・立案、予算、国会対応などの仕事をしています。

さらに民間出身の職員もいます。エンジニアやデザイナーなどの専門性をもった人材が、デジタルガバメントを推進していくために参画しています。行政出身職員と民間出身職員の割合は現在、半々くらいです」(下山)

デジタル庁の職員数は1,100人を超えました(2024年7月時点)。2021年の600人弱と比較するとおよそ2倍の職員数と、組織は急速に大きくなっています。

「ただ職員数が増えているだけではありません。

行政出身職員は2、3年で出向元に戻り、新たな人が入れ替わりで入庁します。このようなペースで人が増え、さらに入れ替わる組織は見たことも聞いたこともありません。

そのため、従来の省庁とは違う、独自の組織づくりが必要でした。

優れたデジタル人材の確保は簡単ではありません。条件面で民間との差を埋めるなど工夫を重ねています。できるだけ多くの人材を魅力的な条件で採用できるよう努力しています」(下山)

デジタル庁の職員採用人数と職員数・職員構成。

組織サーベイで組織の課題を抽出

日々変化する組織を健全に保ち、働きやすい職場にするためにはどうすればいいのか。

デジタル庁発足後、2か月目にスタートした取り組みが「組織サーベイ」です。組織サーベイとは、従業員へのアンケート調査によって満足度や企業理念の浸透度など、組織の現状を可視化するための調査で、組織の健康診断ともいわれます。

「デジタル庁には多様なバックグラウンドを持つ職員が集まっていて、そのなかで難度の高いミッションを遂行しなくてはいけません。

組織をつくる過程には、正直なところ課題しかありませんでした。その課題を定量的に把握する手段が組織サーベイです。

だからこそ、数値で課題を把握して改善していく必要がありました」(河村)

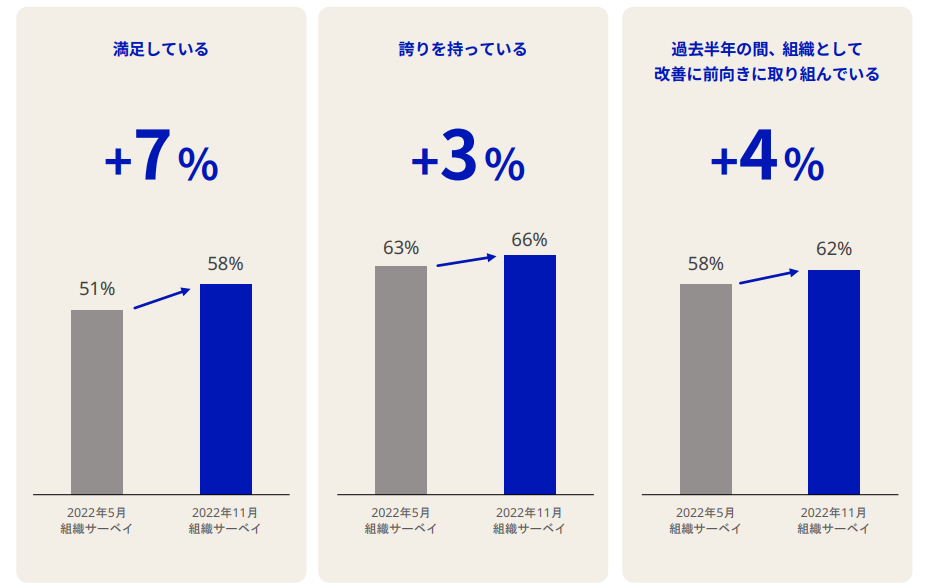

設問としては、「組織に満足しているか」「誇りを持っているか」などがあります。職員に回答してもらい、組織の課題を浮き彫りにしていきます。最初は半年に1回、2023年度からは1年に1回のペースで実施しています。

「『オールハンズミーティング』や『1on1』を始めたのも、組織サーベイがきっかけです。

組織サーベイを通じて抽出した課題の改善に向けた全庁横断のアクションを策定し実行に取り組むサイクルを回すことで、総合的なエンゲージメントは改善し続けています。」(河村)

(組織サーベイの結果をグラフ化したもの)

新規入庁者に寄り添う、「オンボーディング」

組織サーベイの結果、わかったことのひとつが、入庁から半年程度の職員のエンゲージメントが最も低いということでした。そこで年々強化しているのが「オンボーディング」です。これは、新規採用者に限らず、新しく組織に加わったすべての人に手を差し伸べ、順応してもらい、早く活躍できるよう継続的に後押しする施策全般を指します。

オンボーディングの狙いや期待する効果は、大きく3つあります。

「1つ目が、情報をスムーズにキャッチアップできる仕組みづくりです。

新規入庁者が業務を始める場合、チャットツールを設定し、日常的に使う複数のシステムを知り、さらに過去の資料はどこにアクセスすればいいのかなど、他の省庁に比べて最初に吸収しなくてはいけない知識が多くなっています。

情報へのアクセスを体系化して、スピーディに身につけていただけるよう工夫しています。

2つ目が、早く組織に馴染み、働きやすい環境を整えること。3つ目が、新しい仲間とデジタル庁の組織文化やポリシーを共有することです」(春日亀)

これまでの数あるオンボーディング施策の一例を紹介します。それが、オンボーディング専用ページとウェルカムブックです。デジタル庁として大切にしていることに、できるものはツール化することがあります。

「今年度から職員向けのポータルサイトのなかにオンボーディング専用ページをつくりました。

ここに新規入庁者がアクセスすれば、職種にかかわらず、最初の1週間でやるべきこと、各種テンプレート、過去の研修のアーカイブ等がわかります。

さらに、その内容をウェルカムブックという冊子にしました。

かなりペーパーレス化が進んでいるデジタル庁ですが、入庁者は最初、PCすら立ち上げられない状況かもしれませんし、デジタルに慣れた人だけが入庁するわけではありません。

常に当事者の視点に立って、『誰一人取り残されない』仕組みづくりを心がけています」(春日亀)

デジタル庁では新規入庁者に対するオンボーディング説明会を毎月実施しています。アンケートのコメント欄には「網羅的で分かりやすかった」「組織全体でウェルカムに迎え入れてくれたのを感じた」「使命感が高まった」といった声が寄せられるなど、満足度の高さがうかがえます。

(2024年4月に制作した「ウェルカムブック2024」。新規入庁者向けの情報を網羅しています)

ウェルカムな雰囲気づくりにつながった、メンター制度

デジタル庁は、新規入庁者のための仕組みとして、メンター制度も取り入れています。これもまた、オンボーディングのひとつです。

「ウェルカムブックやオンボーディング説明会の内容はどの職種にも共通するものですが、配属先によって必要な知識や業務の進め方などが異なります。

そのため、各現場がしっかりと新規入庁者を迎えられるように配属先で必ずメンターを出してもらうようにしています」(春日亀)

職員のバックグラウンドがさまざまなデジタル庁では、より効果が見込めるようメンター制度の人員選定にも工夫しています。

「メンターには、できるだけ新規入庁者と年代や立場が近い人を選定します。

たとえば自治体から来た人には、同じように自治体出身の先輩をメンターにするようにしています。経験や背景が似ていると、共感できることが多くなるからです。

当初、メンター制度の適用期間は入庁から1か月間でしたが、2023年度から3か月間に延ばして、新規入庁者のサポートにこれまで以上に力を入れています。」(春日亀)

毎月のように人が増え、人が入れ替わるこの組織では、年々、メンター経験者が増えていきます。それにより、組織全体への波及効果も生まれていると春日亀さんは感じているようです。

「メンターを経験すると、新しい仲間に対する関心が高まります。

個人的な感想にはなりますが、メンター制度を続けてきたことで、組織全体で新規入庁者をサポートしようという意識が浸透したと感じています。

新規入庁者を迎え入れる雰囲気が醸成されていると思います」(春日亀)

デジタル庁の組織づくりは続く

デジタル庁の組織づくりは、まだ始まったばかりです。今後さらに、職員数の増加が見込まれており、組織づくりはこれからも続いていきます。

「デジタル庁は現在の1,100人体制から、2024年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にて、当面1,500人規模の組織とすることを目安とし、継続的に必要な体制整備を進めることとしています。

組織の規模やフェーズとともに課題も変わっていきますので、組織サーベイなどを継続し適時適切に改善を進めていきます」(下山)

着実に組織づくりを前進させてきたこれまでの3年間ですが、人事の現場にいる者にとっては「3歩進んで2歩下がる日々。終わりなき戦いです」(河村)、「デジタルという言葉のイメージとは異なり、手作業のように地道な仕事を続けています」(下山)と言います。それでも、「そんな仕事に誇りを持っている」と3人は声を合わせます。

これからも、柔軟でオリジナリティあふれる組織づくりを進めていきます。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁ニュースでは、デジタル庁の組織づくりに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁noteでは、デジタル庁の職員・チーム、プロジェクト等を紹介する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

- デジタル庁の職員/チーム紹介|デジタル庁note(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。