官民融合の新しい組織づくりに挑む、3年間の振り返り

- 公開日:

タグ

官民半々の職員からなるデジタル庁では、多様な人材がそれぞれの個性やスキルを生かしていける新しい組織文化づくりをおこなっています。

デジタル庁の参事官補佐である由本 聖とインナーコミュニケーション担務リーダーの高野 葉子が、独自に設計された組織文化と、それを実現するためのさまざまな取り組みについて語ります。

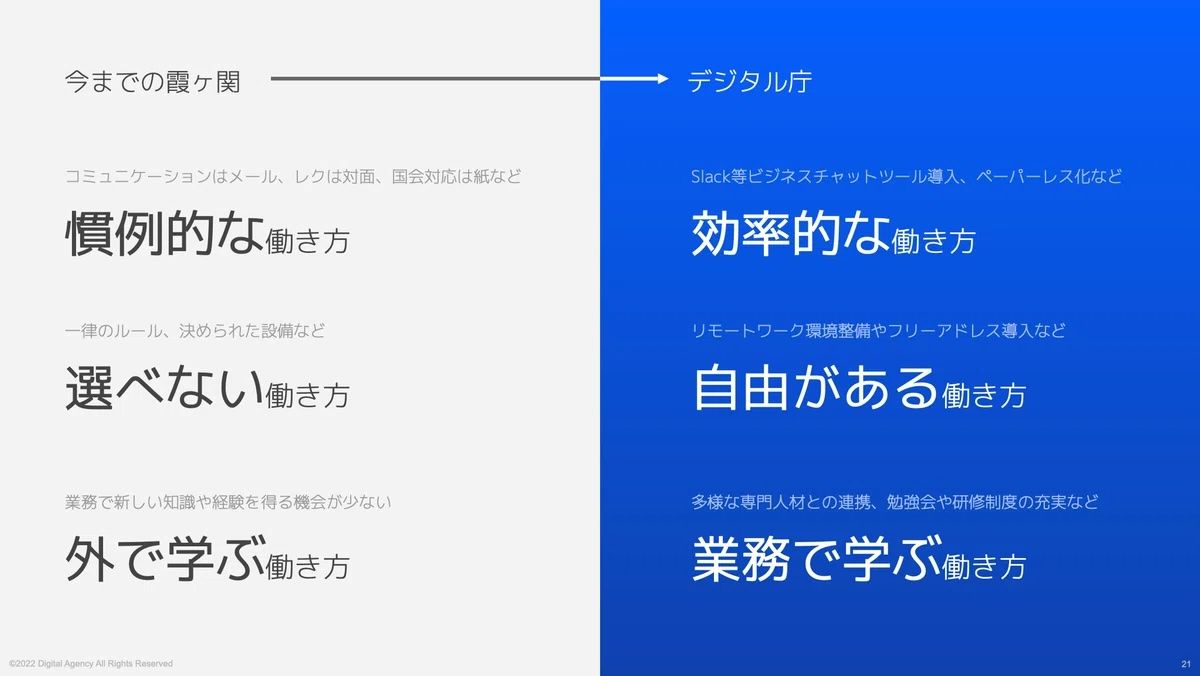

(今までの霞ヶ関の働き方とデジタル庁の働き方の違い)

オープンでフラットな新しい組織文化を構築するために

専門性の高い民間人材と行政人材が働くデジタル庁には、組織文化の根底に、官民融合の組織を実現するオープンでフラットな思想があります。デジタル庁が発足時にもっとも注力したのは、組織の中核となる「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」の策定でした。

●デジタル庁のMVVは、以下のデジタル庁ウェブサイトをご覧ください。

- ミッション・ビジョン・バリュー|デジタル庁(※外部リンク)

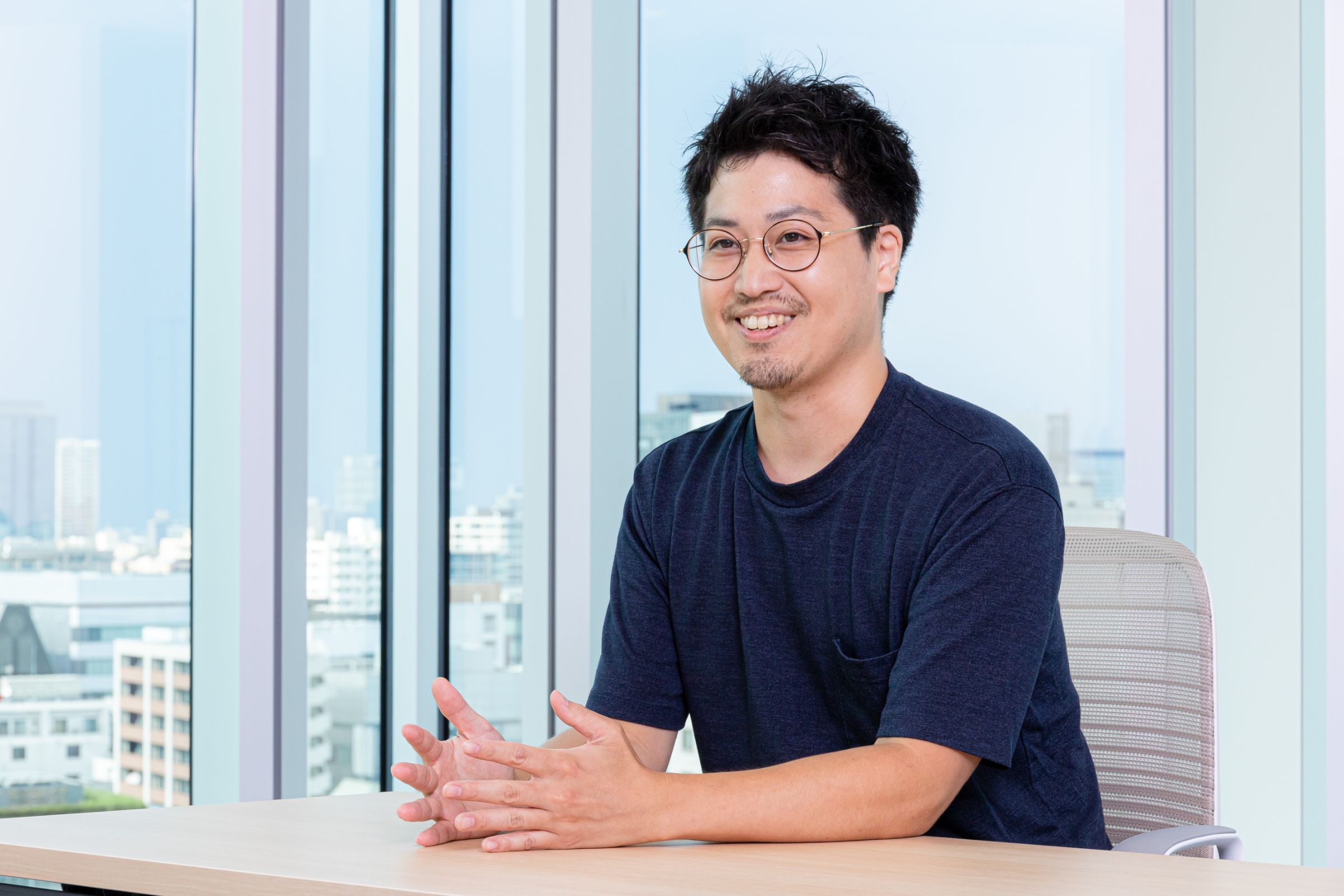

(由本 聖(よしもと しょう) 参事官補佐:石川県金沢市出身。2011年に総務省へ入省。文部科学省や会津大学産学イノベーションセンターへの出向を経て、2021年にデジタル庁に参加し、組織改革や人事施策に携わる)

「デジタル人材に関しては、民間からいろいろなスキルや経験を持った即戦力の人材を集める必要があります。

プロジェクトごとにジョブ単位で専門家をアサインし、チームとしてスクラムを組んで前進していけるような“やわらかな組織づくり”が重要になります。

まったく異なるバックグラウンドを持つ人たちが、共通の意識や目標を持って働ける環境を整えるために、たとえば『誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を』といったミッションや、『一人ひとりのために常に目的を問い、あらゆる立場を超えて、成果への挑戦を続けます』というバリューを浸透させることに注力しました」(由本)

(高野 葉子(たかの ようこ):千葉大学大学院修了後、民間のベンチャーやスタートアップ企業を経て内閣官房情報通信技術総合戦略室に広報として入庁。デジタル庁の立ち上げに民間専門人材・広報として携わり、現在はインナーコミュニケーション担務リーダー)

「MVVを体現する取り組みに、月に1度開催するオールハンズミーティングがあります。これは大臣を含むデジタル庁の全職員が参加する、オンラインとオフラインのハイブリッドで開催される全体会議です。約7割の職員がリアルタイムで参加します。

トップの言葉を全職員に直接届けるのと同時に、デジタル庁で働く全員が同じタイミングで同じ情報を認識して組織のコンディションやプロジェクトの状況を理解すること。これは、組織全体が一枚岩になるためにはとても重要なことです。

オンライン参加者はチャット欄へ自由に書き込むことができ、毎回多くのコメントや意見が寄せられます」(高野)

(月に1度、実施される「オールハンズミーティング」。通称「芝生エリア」に参加者が集まり、全体で約7割のデジタル庁職員が参加します)

「MVV Award」や「勉強会」などの独自の取り組み

2021年に新設されたばかりのデジタル庁では、ほかにもこれまでの行政機関ではみられない新しい取り組みが数多くおこなわれています。そのひとつが、デジタル庁の根幹にあるMVVを体現し、ロールモデルとなるべきプロジェクトやチーム、さらに職員個人を表彰する「MVV Award」です。

「やって当たり前できて当たり前、という厳しい目が向けられることの多い行政機関では、なかなか称賛の文化が醸成されません。

そのためデジタル庁では、自分たちを鼓舞してモチベーションとパフォーマンスを高めていくためにも、素晴らしい結果や成果を残すなど、模範となるチームや個人を年に1回のアワードで表彰しています。

アワードに限らず、プロダクトが無事にリリースされるなどプロジェクト完遂の折には、オールハンズミーティングなどで大臣や役職者から労いの言葉が向けられることも多いです」(高野)

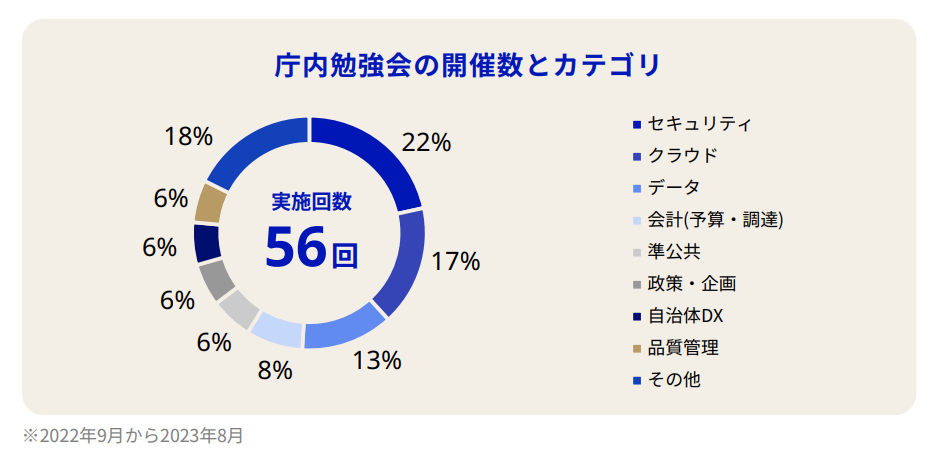

多様なスキルや経験を持つ人々が働くデジタル庁の特性を生かして、自身が持つ専門的な知識を共有する「勉強会」も盛んにおこなわれます。

「民間人材は法律に関する知識を持っていなかったり、行政人材はデジタルに関する知識を持っていなかったりと、それぞれの常識も異なります。

デジタル庁では、AIやサービスデザイン、サイバーセキュリティなどや、国会の仕組みなどを学べる勉強会が数多く開催されています。数人から数十人を対象にした有志による小規模な勉強会も多く、昼休みにおこなうライトニングトークもあります」(高野)

(庁内勉強会の開催数とカテゴリを表した図)

組織文化の礎を築く「コミュニケーションポリシー」

発足から1年が経過した2022年に、デジタル庁では組織と職員のエンゲージメントを測る組織サーベイを実施しました。そこで出てきた課題を踏まえ、さまざまな省庁や企業から多様な人が集まるデジタル庁では、組織のバリューに基づいた独自のコミュニケーションポリシーを策定しました。

「当時、まったく異なるスキルやバックグラウンドを持つ職員が600人も集まって働いていたので、当然課題はたくさん出てきます。だからデジタル庁ではこういう前提に立ってコミュニケーションを取り合おうとか、こういう働き方を推奨しようという明確な指針をつくることにしました」(高野)

「大企業や地方自治体の役所、ITスタートアップなど、これまでなかなか一緒に仕事をすることのなかった人たちがチームを組んでプロジェクトを進めていくためには、『自分の当たり前』が『隣の人の当たり前』ではないということを、それぞれがよく理解しておく必要があります。

基本的なところでいうと、コミュニケーションポリシーでは職員のことを役職名で呼ばずに、誰でも『さんづけ』で呼ぶというものがあります。

また、庁内の連絡はチャットツールを使用しています。こうした小さなことでも積み重なることで、オープンでフラットなコミュニケーションが保たれていきます」(由本)

ほかにも業務の目的を確認するための会話を促す項目や、不必要な作業を改善していこうとする意識を促す項目など、日々の業務を遂行していくうえで、健全な職場環境を保つためのコミュニケーションを全職員で共有しています。

(定期的にデジタル庁内で職員アンケートを実施し、エンゲージメントやMVVへの理解度などを確認。毎月全職員向けミーティングを実施して情報共有を図っています)

これからも改善し続ける組織づくり

他省庁から独立した立場にあり、官民合同で一からつくりあげられたデジタル庁では、誰もが働きやすく出入りしやすい組織文化実現のために、さまざまな取り組みをおこなってきました。ここで得られた成果や知見をロールモデルに、中央省庁全体の働きかたの先進事例を示していくことも、デジタル庁としての大きな役割のひとつです。

「発足からまだ3年の組織ということもあり、職員の一人ひとりがサービスのつくり手であり、同時に組織のつくり手でもあります。

完成された組織に乗っかるのではなく、自分たちが組織文化をつくりあげていくという部分も、大きなやりがいになっていると思います」(高野)

(※所属・職名などは取材時のものです)

●デジタル庁の組織づくりヒストリー(2021~2024年)

※創設以降の主な取り組みを抜粋

| 年 | 月 | 出来事 |

|---|---|---|

| 2021年 | 9月1日 | デジタル庁創設 |

| 10月 | 「MVV(ミッションビジョンバリュー)」決定 | |

| 11月 | 「組織サーベイ(1回目)」実施 | |

| 2022年 | 2月 | 「オールハンズミーティング(1回目)」開催 |

| 5月 | 「第1回MVVアワード表彰式」開催 | |

| 「コミュニケーションポリシー」策定 | ||

| 2023年 | 4月 | 「オンボーディング」導入 |

| 「メンター制度」開始 | ||

| 10月 | 「行政実務スキル研修」開始 | |

| 2024年 | 4月 | 「ウェルカムブック」導入 |

●デジタル庁ニュースでは、デジタル庁の組織づくりに関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。