【高山での業務でも活躍】環境省・大雪山国立公園管理事務所のGSS利用に密着

- 公開日:

デジタル庁では行政業務の効率化や政府職員の柔軟な働き方を実現するため、ITインフラの整備・改善に取り組んでいます。その一環として、行政機関の職員が安全かつ効率的に業務を遂行できる政府共通の標準的な業務実施環境 「GSS(ガバメントソリューションサービス)」 をデジタル庁が主体となって提供しています。

GSSの導入によって、これまで行政機関ごとに独自に整備していた業務環境は共通の基盤へと再編されつつあり、行政機関の生産性やセキュリティの向上等にも寄与しています。

今回デジタル庁ニュースでは2025年5月にGSSを導入した環境省を取材。大雪山国立公園で自然環境の保全活動に取り組む環境省の岡島一徳さん(大雪山国立公園管理事務所長)に密着しました。今回、大雪山国立公園・旭岳における特定外来生物のモニタリング調査に同行し、GSS導入による現場業務の実態・変化に迫ります。

GSSとは?

(GSSは政府共通の標準的な業務実施環境のこと)

「GSS(ガバメントソリューションサービス)」は、デジタル庁が提供している政府共通の標準的な業務実施環境(業務用PCやネットワーク環境)です。最新技術の導入などにより、職員の柔軟な働き方の実現や業務の効率化を目指しています。

具体的には、霞が関及び全国の府省庁拠点やデータセンター、クラウド環境等を結んだアンダーレイ、オーバーレイネットワーク環境から、職員が業務で使用するノートPC等のハードウェア、OS等のソフトウェア、エンドポイントセキュリティ等のアプリケーション環境まで、業務上のITインフラ全般を包括的に管理・提供しているサービスを「GSS」と呼んでいます。

GSS導入で、出先での事務仕事が効率化

(環境省の大雪山国立公園管理事務所)

環境省では、野生の動植物の保護や外来種の防除など、自然環境の保全に努めるため、全国に国立公園などを管理する事務所をおよそ110か所に配置しています。

今回デジタル庁ニュースでは環境省の大雪山国立公園管理事務所(北海道上川町)を取材。岡島所長をはじめ管理事務所の職員は、公園に生息する動植物の保護管理や登山道の整備など、自然環境の保全のための様々な活動に取り組んでいます。

(大雪山国立公園)

ただ、大雪山国立公園の総面積はおよそ2268平方キロメートル。東京都の面積を上回る広大な敷地で業務に当たっており、移動だけで数時間かかることもあります。

こうした中、環境省は2025年5月からGSSを導入。岡島所長にもGSS環境のノートPCが支給されました。この端末にはSIMが内蔵されており、外出先でもオフィスと同様の事務作業ができるようになりました。

(GSS端末のノートPCにはSIMが内蔵されており、外出先でもオフィスと同様に事務作業が可能)

「外出中にメールが溜まっていることも多く、出張先から戻るとその対応に追われていました。GSS端末にはSIMが入っており、外出先でも使うことができるので便利になりました」(岡島所長)

GSS導入以前も外出先でインターネットには接続できましたが、スマートフォンのテザリング機能を使っていた上、セキュリティ上の理由からパスワードの入力など複数の認証手続が必要とされ、接続までに時間がかかっていました。

一方で、GSSは高度なセキュリティ環境を実現しており、複雑な認証手続を省けるため、職員はスムーズにインターネットへ接続できるようになりました。このようにGSSの導入によって、出先での事務作業の効率化にもつながっています。

現場業務でもGSSが活躍

(希少な高山植物が群生する高山帯に特定外来生物が侵入・定着することを防ぐため、環境省では定期的にモニタリング調査を実施している)

職員の現場業務の一つに、山への侵入が危惧されている特定外来生物の調査があります。取材班は大雪山国立公園の中にある北海道の最高峰・旭岳での調査に赴いた岡島所長に同行しました。

今回、岡島所長はヨーロッパ原産の外来種「セイヨウオオマルハナバチ」を調査。日本では1990年代からトマトなどのハウス栽培で受粉に利用されてきましたが、その一部がハウスから逃げ出して野生化。2006年から特定外来生物に指定されています。

(セイヨウオオマルハナバチはヨーロッパ原産の外来種で、白いお尻と黄色と黒の縞模様が特徴)

大雪山国立公園には希少な高山植物や花畑の群落があり、その中で在来種のマルハナバチが生態系を維持しています。外来種の影響を受けるとこうした在来種の動植物にも影響が出てしまいます。そのため、希少な高山植物が群生する高山帯に外来種が侵入・定着することを防ぐためのモニタリング調査を定期的に実施しています。

こうした現場業務の中でもGSSのメリットが発揮されます。セキュリティの強化によって、BYOD(Bring Your Own Device)と呼ばれる個人保有の端末も業務に使えます。

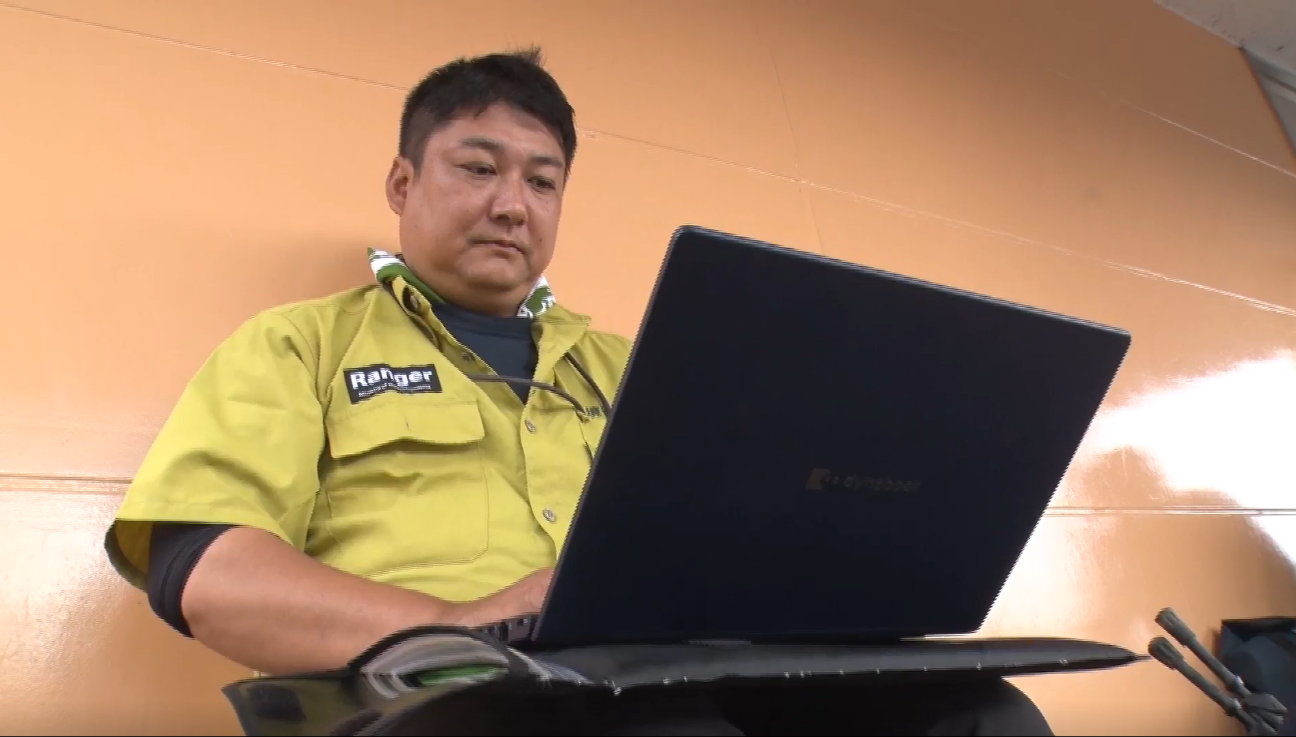

(BYOD端末を操作する岡島所長)

「(BYODによって)移動の隙間時間にメールを確認したり、資料をチェックしたりできますし、緊急時の連絡も自分の端末でできるようになりました。非常に助かっています」(岡島所長)

この日はセイヨウオオマルハナバチを発見することはなく、懸念していた高山帯への侵入・定着は認められませんでした。

モニタリング調査の終了後、岡島所長は調査現場の近くで別件のオンライン会議に参加しました。GSS環境ではネットワークの回線速度が向上し、オンライン会議でもスムーズに資料共有ができます。

(岡島所長はGSSの導入で「諦めていた仕事もできるようになった」「仕事の幅が広がった」と語る)

「現場に出ると(管理事務所から)車で2~3時間かかるところや、山の上だと泊まりがけで何時間も歩くようなところもあったりします。これまでは急な会議や打合せが入ると、現場業務を諦めざるを得なかったときもありました」

「GSSの導入によって、現場に出ても隙間時間を使って打合せに参加できるため、諦めていた仕事ができるようになったと思います」(岡島所長)

IT環境の向上で、より豊かな行政サービスの充実を

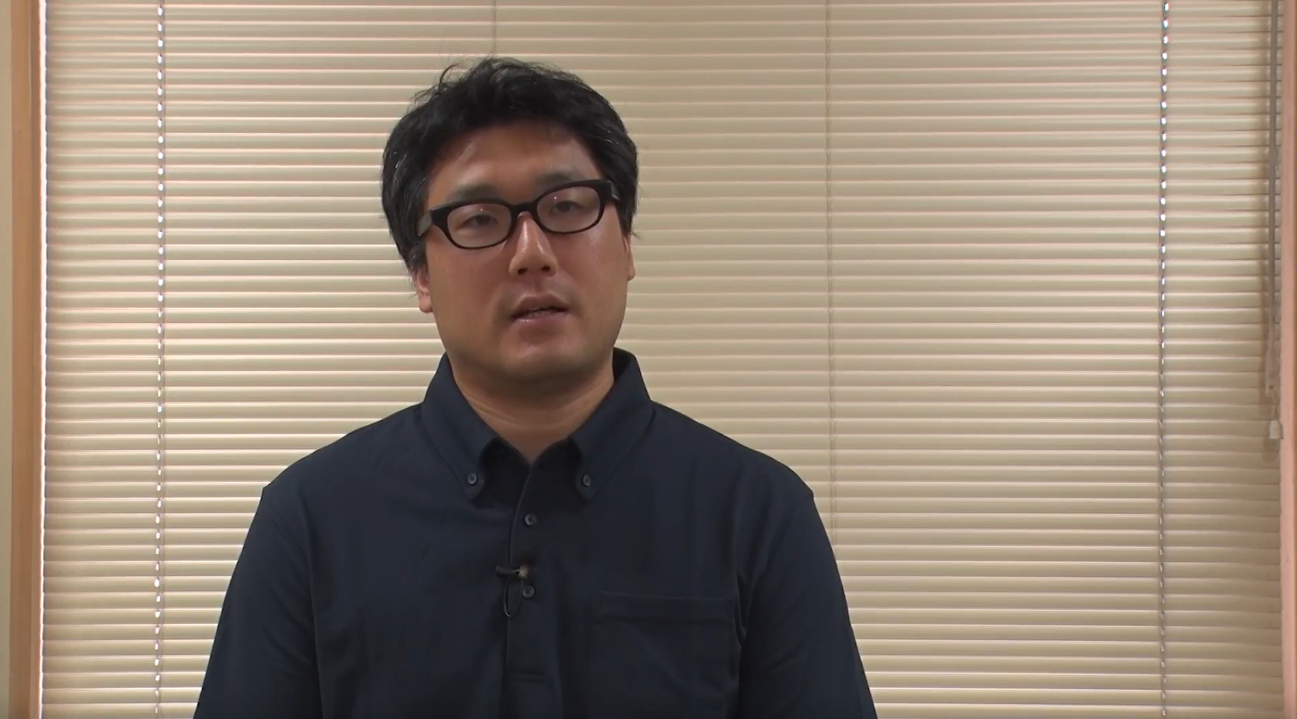

(デジタル庁GSS班の鎌田憲太郎・参事官補佐)

GSSによって現場業務の効率化を目指す取組は、今後も更に進んでいきます。

デジタル庁GSS班の鎌田憲太郎・参事官補佐は以下のように語ります。

「情報共有の手間などをいかに減らして、本務の時間をいかに増やすか。それがGSSで今後進めていかなければいけないことだと考えます。職員の働き方が変わることによって、より国民の皆さまに還元できる部分が出てくると思います」 (鎌田補佐)

GSSは、2025年9月時点で環境省を含めた16の行政機関で活用されています。今後もデジタル庁はIT環境の向上によって、より豊かな行政サービスの充実を目指していきます。

●環境省・大雪山国立公園管理事務所の岡島所長への密着取材は、以下の動画で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

(デジタル庁ニュースYouTubeチャンネルより)

●デジタル庁noteでもGSSを紹介する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。