教育DXで「自分らしく学べる社会」の実現へ。学習内容のコードの活用案を現役教職員らが提案(内容情報アイデアソン)

- 公開日:

目次

- 教育DXのミッション、それは「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」の実現

- 内容情報の標準化:学習指導要領コードの利活用で「自分らしい学び」の実現へ

- 現役の教職員らが提案した「内容情報」活用のアイデア

- さいごに

我が国では2019年(令和元年)度に開始されたGIGAスクール構想による、全国の小中学校で子供たち一人ひとりが活用できる「1人1台端末」環境の整備等により、デジタルを活用した主体的・対話的で深い学びが日常的に行われるようになりました。また、子供たちの学びの状況をデジタルで蓄積したり、複数の教材プラットフォームで連携したりできるようになりつつあります。

学びの状況を蓄積するためには、蓄積するデータの形式を設定する必要があります。文部科学省は学校の教育課程(カリキュラム)の基準である「学習指導要領」を示しており、これに対応するデータの形式として「学習指導要領コード」を示しています。また、デジタル庁ではこの「学習指導要領コード」をはじめとする内容情報がより一層活用されるよう、ユースケ―スの創出や、学習指導要領コードの発展に向けた検討などの取組を進めています。

全国の学校の教育課程(カリキュラム)の基準である学習指導要領がキーになることで、各事業者のデジタル教科書や教材・学習ツール、博物館のデジタルアーカイブ等を関連付けられ、異なる教材プラットフォーム間での学習データ連携が可能となり、子供たちが教科書や複数の教材を自由に使い分け、自分らしい学習を選択できることを目指しています。

こうした取組に関するユースケ―スの創出について、学校現場の教員の皆さんの視点で検討していただくため、デジタル庁は2025年8月21日に「内容情報アイデアソン」を開催。20名以上の教育関係者に参加いただきました。

教育DXのミッション、それは「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」の実現

(デジタル庁の久芳企画官)

アイデアソンの冒頭、今回のテーマと密接に関係する「教育DXロードマップ」(※)について、デジタル庁教育班の久芳全晴企画官が紹介しました。

(※)教育DXロードマップ:教育DXのミッション「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」の実現を目指し、関係省庁が連携して施策を推進するための青写真と工程表を整理したものです。教育DXロードマップでは、「教育データ利活用ロードマップ」(2022年1月策定)を基に、この3年間の成果と課題、生成AIといった技術の進展を踏まえ、今後3~5年間を視野に必要な取組を精緻化しました。なお、引き続き、国は個人の教育データを一元的に管理せず、学習者や教師等が、各自治体等で分散管理されているデータを利活用できるよう、必要な取組を進めていきます。

久芳:

アイデアソンの前に、現在政府が取り組んでいる教育DXがどのような世界観を目指しているのかをイメージしていただく一助になればと思い、「教育DXロードマップ」について紹介させていただきます。

2025年6月、デジタル庁は文部科学省など関係省庁と連携し、「教育DXロードマップ」を策定しました。この中では、教育DXのミッションを 「誰もが、いつでも、どこからでも、誰とでも自分らしく学べる社会」、ビジョンを「学ぶ人のために、あらゆるリソースを」 と設定しています。

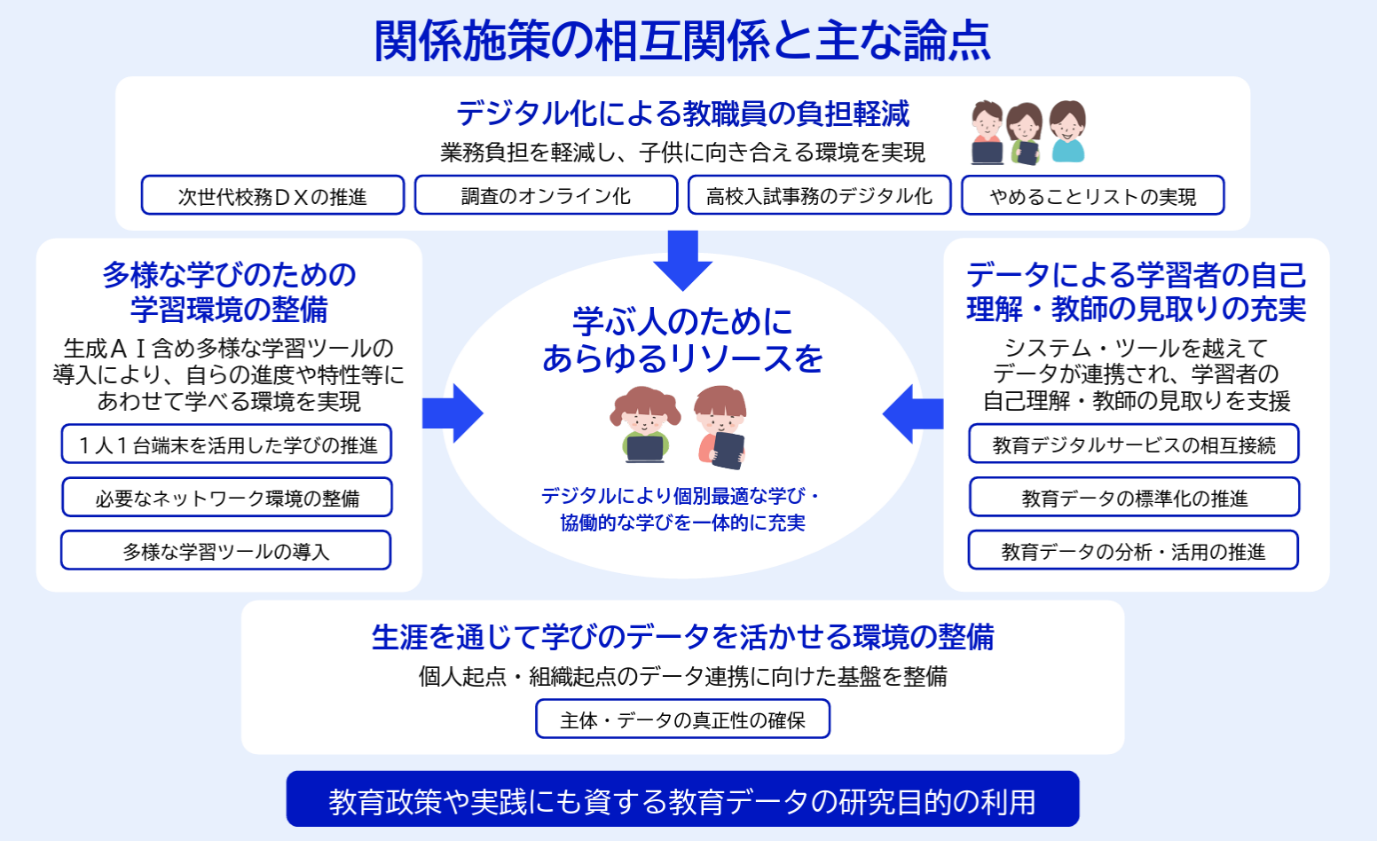

こちらの図をご覧ください。これは、教育DXロードマップ関係施策の相互関係を示したもので、四つの柱で構成されています。

(教育DXロードマップより)

一つ目の柱が、図の一番上に位置付けている「デジタル化による教職員の負担軽減」です。

これは教育DXの大前提だと考えています。教育とは、人と人とのコミュニケーションの中で、子供たちが様々なことを学び取っていくもの。そのためには、教員が元気で、余白のある状態であることが前提条件である必要があります。関係施策としては次世代校務DXなどを挙げています。

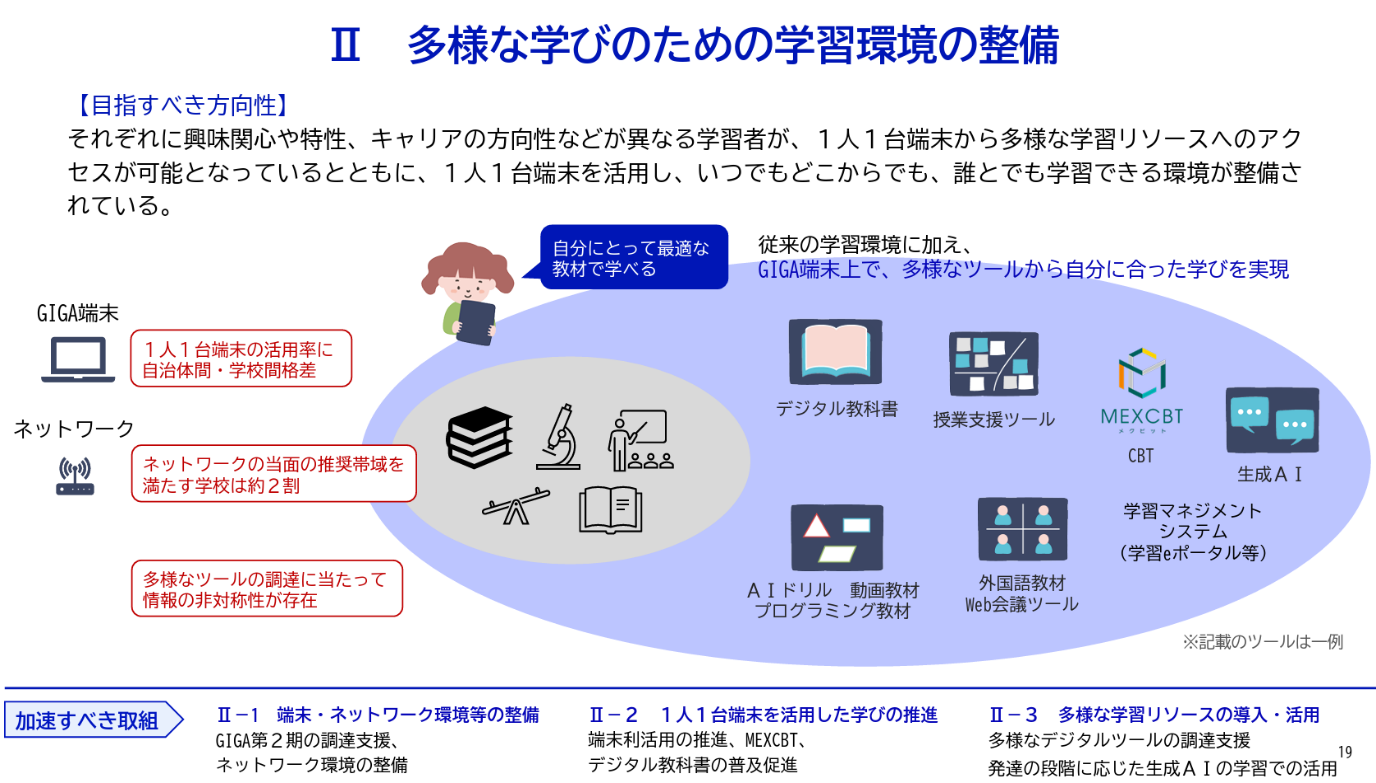

二つ目が、図左側の「多様な学びのための学習環境の整備」。言い換えれば、「1人1台端末を、よりよく、もっと使っていきましょう」ということです。

もちろん、使うこと自体を目的化するという話ではありません。使いこなせてないところは、もっと使っていく。逆に、使わなくていいタイミングではアナログにしましょう、と。デジタルとアナログのベストミックスはとても大事だと考えています。

三つ目が、今回の内容情報アイデアソンとも関係する「データによる学習者の自己理解・教師の見取りの充実」です。

公教育において、絶対に留め置かなければいけないのが「教育の機会均等」です。かつては学校に通えることそれ自体が「教育の機会均等」でしたが、現代においては、一人ひとりに合わせた学びの機会が重要になっています。

子供たち一人ひとりが自律的に学べたり、教師が子供たちをより的確にサポートできたりする環境を整えるためにはどのようにすればいいのか。なかなか難しい問題ですが、デジタル技術の活用で道は開けると考えています。

今後、必要となることがデータを利活用できる諸条件の整備です。電子手帳と呼ばれるものが発明され、年月をかけて様々な要素が揃った上でスマートフォンができあがったことを踏まえると、数年単位では難しいかもしれませんが、10年後を考えれば、実現の可能性は十分あり得る、そのためにも想像力を働かせて、現時点では目の前にはない、デジタルが活用された教育活動を考えていければと思います。

本日は現場の教員の皆さんをはじめ、多くの教育関係者の方々にご参加いただきました。皆さまが日々接している子供たちがどんどん手を挙げて発言するように、創発の機会となれば嬉しいです。

内容情報の標準化:学習指導要領コードの利活用で「自分らしい学び」の実現へ

(デジタル庁教育班の中村)

次にアイデアソンに際して、教育データを活用したこれまでの取組と、「内容情報の標準化」の軸となる学習指導要領コードについてデジタル庁教育班の中村真優子が紹介しました。

中村:

デジタル技術によって、子供たち(学習者)の学びのリソースがより多様化し、自分にあった学び方を選べるようになると考えています。例えば、問題をたくさん解きたい子はドリル教材を、動画や音声でじっくり学びたい子は映像教材や音声教材を……というように、教育DXでは子供たちが「一番自分らしく学べる」スタイルでの学習方法を選択できるようになることを目指しています。

(教育DXロードマップより)

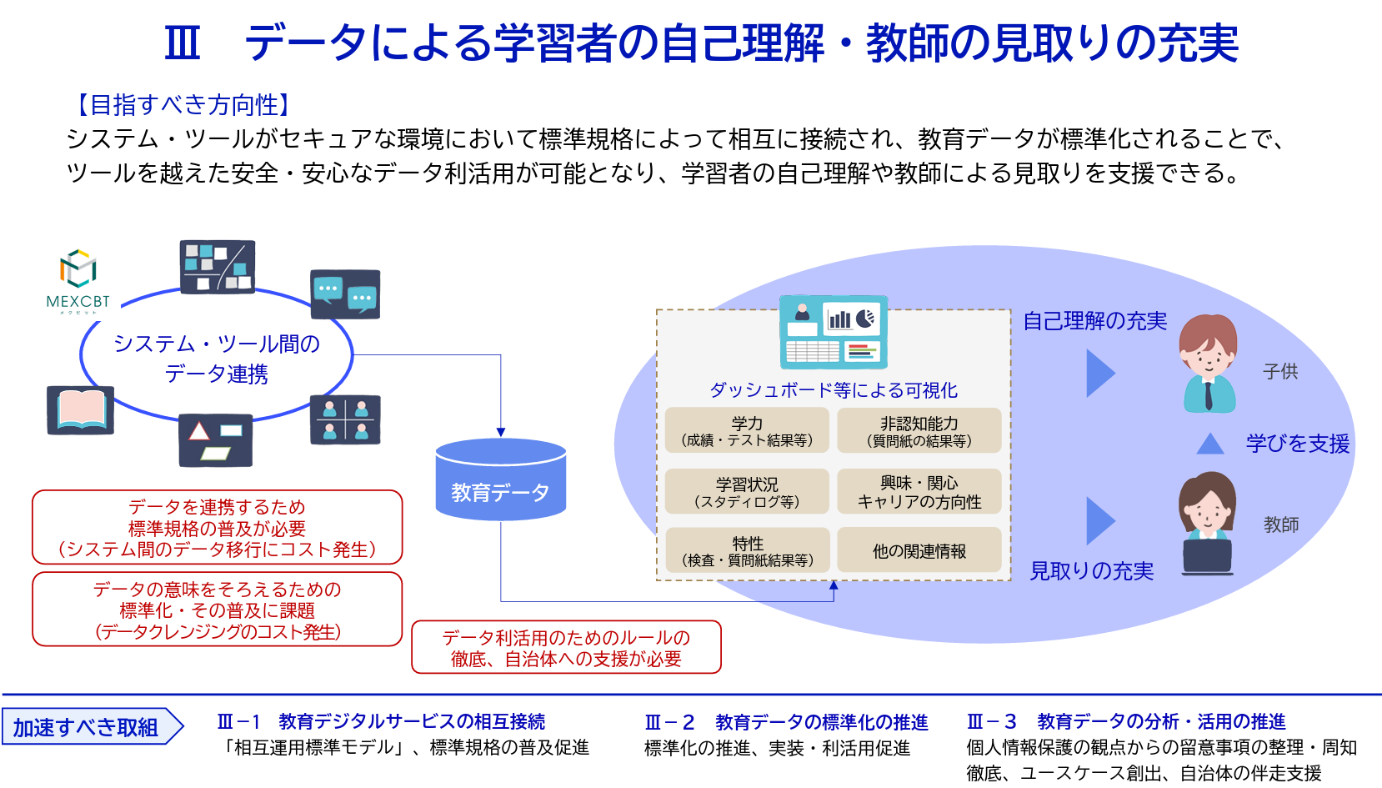

一方で、学習手段が多様化すると、子供たちの学習データが複数のプラットフォームに分散してしまいます。そこで、分散した学習データをダッシュボード等に集約し、教師の「見取り」や子供たちの「自己理解」を支援できる環境の実現を目指しています。

(教育DXロードマップより)

こうした構想の実現可能性を検証するため、デジタル庁では2024年度に鹿児島市にご協力いただき、実証事業を実施しました。

●鹿児島市で実施した実証事業の様子は、以下の動画で紹介しています。

この実証事業では、子供たちが自分のペースで進められるデジタルドリルと動画教材の二つのデジタル教材を活用しました。

数多くの問題を解いて学びを定着させたいという子は、まずデジタルドリルで学習。その上で、理解が不十分な箇所を埋めるために教科書を読んだり、動画教材の解説動画を視聴したりします。

一方、まずはじっくり理解してから先に進みたい子は、教科書や動画教材で基礎知識を習得し、その上でデジタルドリルに取り組みました。このように実証事業では、子供たちが自分に合った手段・順番で学びを進めていきました。

学習スタイルがバラバラだと、子供によって見る場所も指導も変わってくるため、教員の負担となります。このことが「『自分らしい学び』としては理想的だけれども、実現は難しい」とされてきた背景です。

そこで鹿児島市での実証事業では、スタディログを活用して子供たちの取組状況をダッシュボードとして可視化。子供たちの取組状況は随時更新され、教員は子供たちの学習状況をリアルタイムに把握することができ、一人ひとりにあった声かけができました。

その結果、子供たちだけでなく教員の皆さんからも次のようなポジティブな反応をいただきました。

- 「学習データの可視化により、個々の児童のつまずきポイントを的確に把握できた」

- 「データに基づいた質の高い声かけが可能になり、指導の効果が向上した」

- 「複数教材の学習データが統合されることで、子供の学習傾向をより深く理解できた」

一方で、このような学習環境は、現時点では限られた自治体や教材でのみ実現可能となっています。また、現状では独自の開発・投資をする事業者や自治体が、個別に構築している状況にあります。

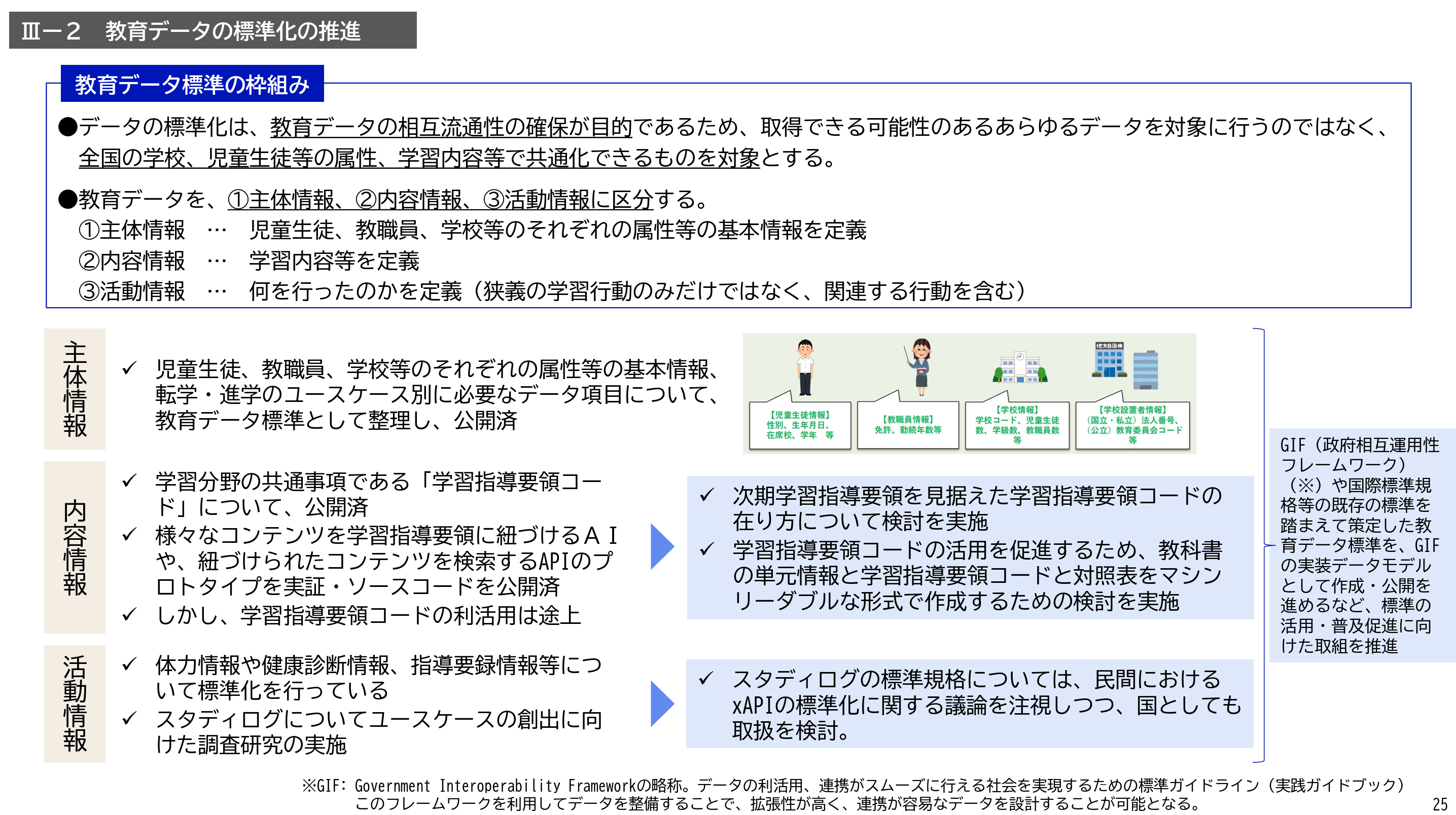

こうした取組をさらに進めるためには、教材間で相互にデータ連携ができるような「データの標準化」(アプリや学習ポータルなどを簡単に繋ぐためのデータの保存ルールを取り決めること)が必要になってきます。

(教育DXロードマップより)

具体的には、教育データを三つに区分し、その標準化を推進しています。

- 主体情報: 児童生徒、教職員、学校等のそれぞれの属性等の基本情報を定義

- 内容情報: 学習内容等を定義

- 活動情報: 何を行ったのかを定義(狭義の学習行動のみだけではなく、関連する行動を含む)

このうち、今回のアイデアソンの対象となるのが「内容情報」になります。

例えば、歴史の学習内容について、ある教材では『歴史』、別の教材では『ヒストリー』、さらに別の教材では『社会』と表記される場合があります。

これらが同一の学習内容を扱っていることを明確にするには、統一された表記ルールが必要です。標準化された内容情報が実装されれば、教科書と学習指導要領の連携が容易になり、教材間でのデータ連携、転校や異動時のデータ移行、資料作成時の単元名記載の簡素化などに活用できます。

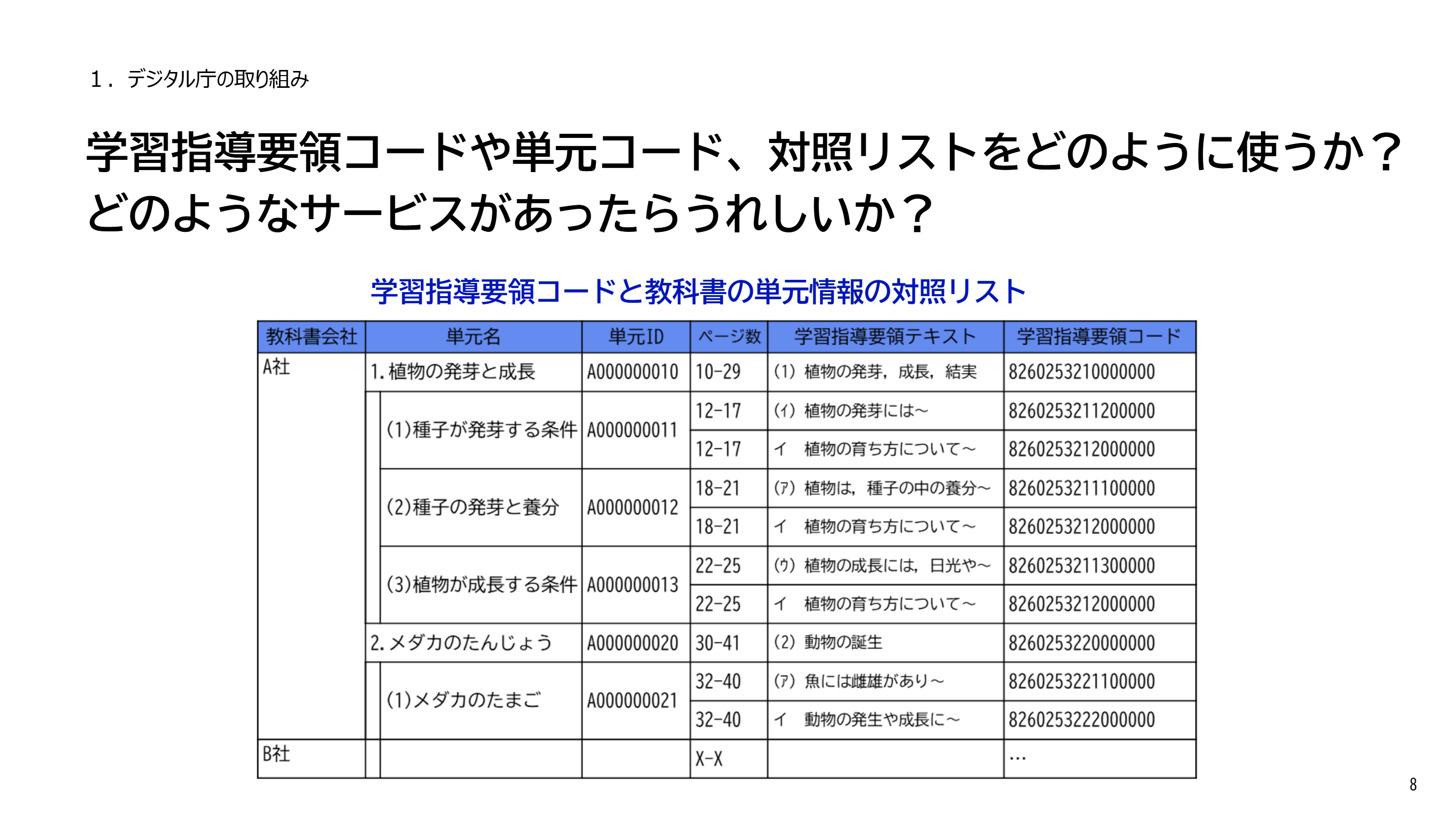

そこでデジタル庁では、標準化された内容情報として「学習指導要領コード」の利活用を推進しています。学習指導要領コードとは、文部科学省が定める教育課程の基準である学習指導要領の各項目に付与された識別番号です。

今回は内容情報をテーマに、たとえば学習指導要領コードがあれば現場の教員はどのように活用できそうか、また、これらを活用してどのようなサービスを望むかといった観点から、先生方のお知恵をぜひお貸しいただけましたら幸いです。

現役の教職員らが提案した「内容情報」活用のアイデア

アイデアソンでは、現役教員や教育委員会の職員らが参加した個人ワーク、グループワークなどを経て、内容情報を活用する5つのユースケース案が発表されました。以下にこれらのアイデア内容を紹介します。

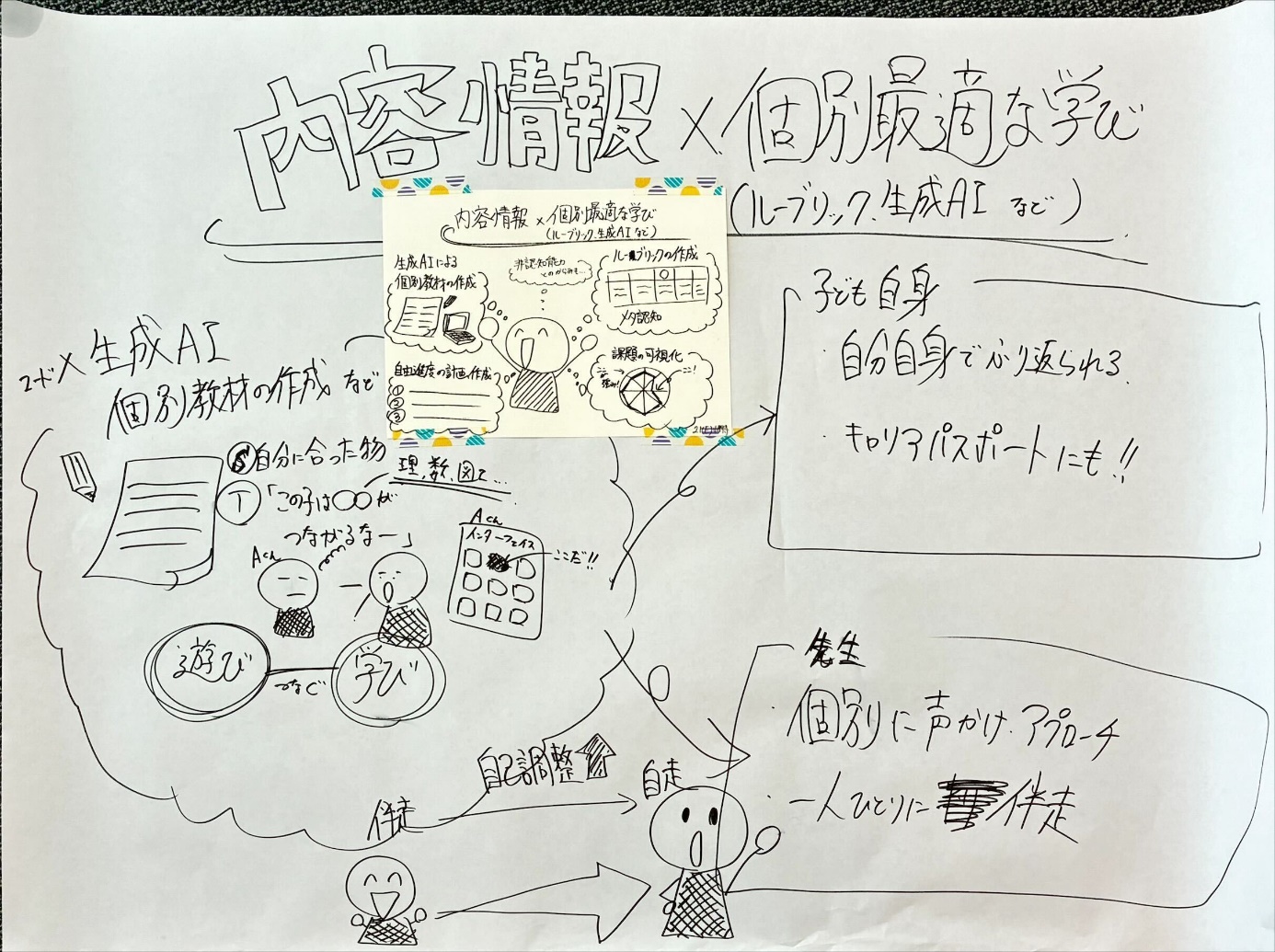

「内容情報×日常の学び」

アイデア内容: 内容情報と子供たちの日常の遊びや体験活動を連携させるシステム。泥団子作りから図工・理科・算数など複数の学習要素を発見し、体系的な学びへと昇華。「勉強させられている」のではなく「自分が興味を持った活動が実は学びにつながっていた」と感じられるなど、学習への自然な興味や意欲を高める効果が期待できる。

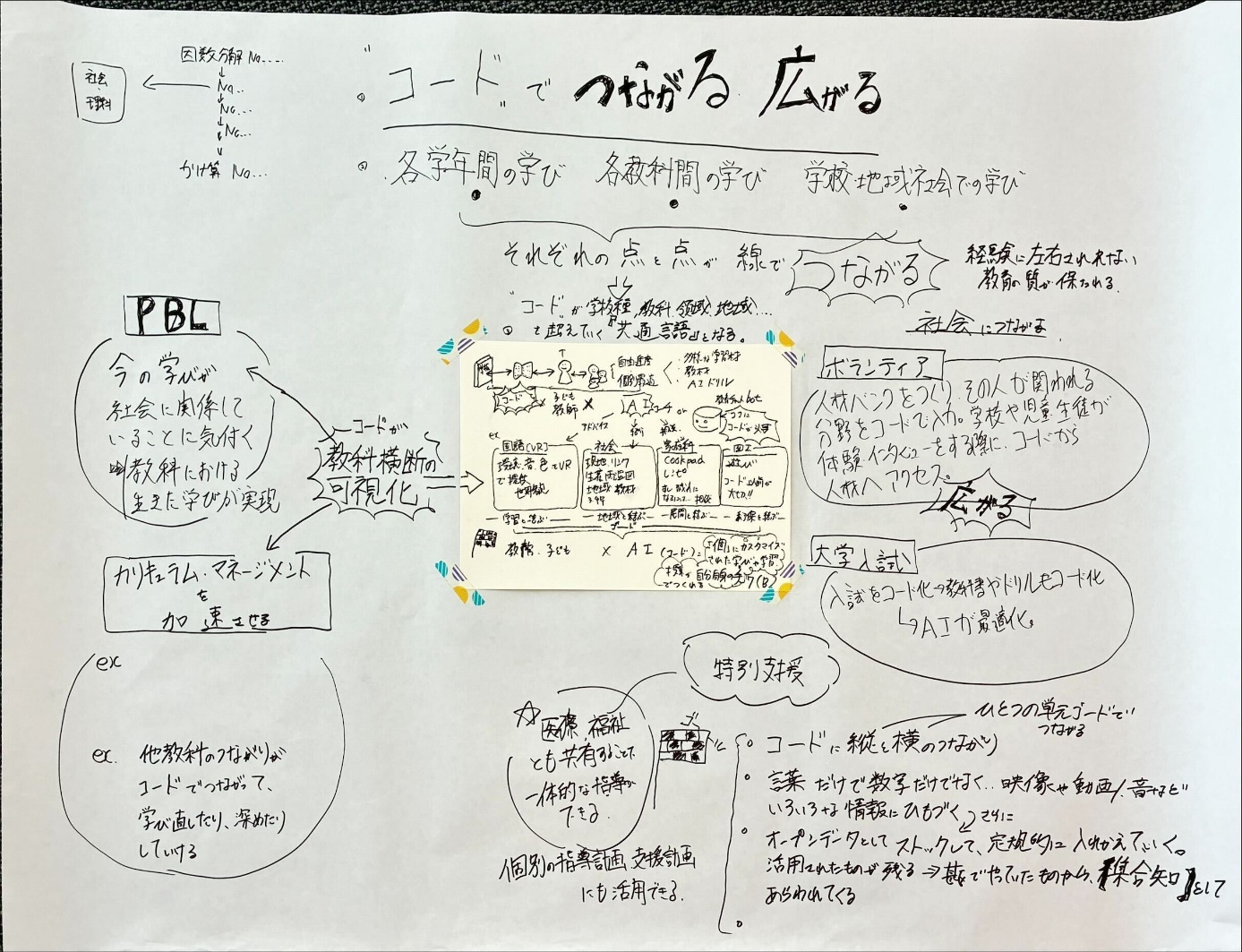

「内容情報×教科横断」

アイデア内容: 内容情報を共通言語として、学校種・教科・領域・地域の境界を超えた学習連携を実現するシステム。学習指導要領コードを共通の基準とすることで、教科書発行者、EdTech企業、学校、自治体などが連携しやすくなり、異なる教材やサービス間でのデータ共有が可能になる。これにより、子供たちは複数の教材を自由に組み合わせて学習でき、一人ひとりの興味関心や適性、学習ペースに応じた学習が実現できる。

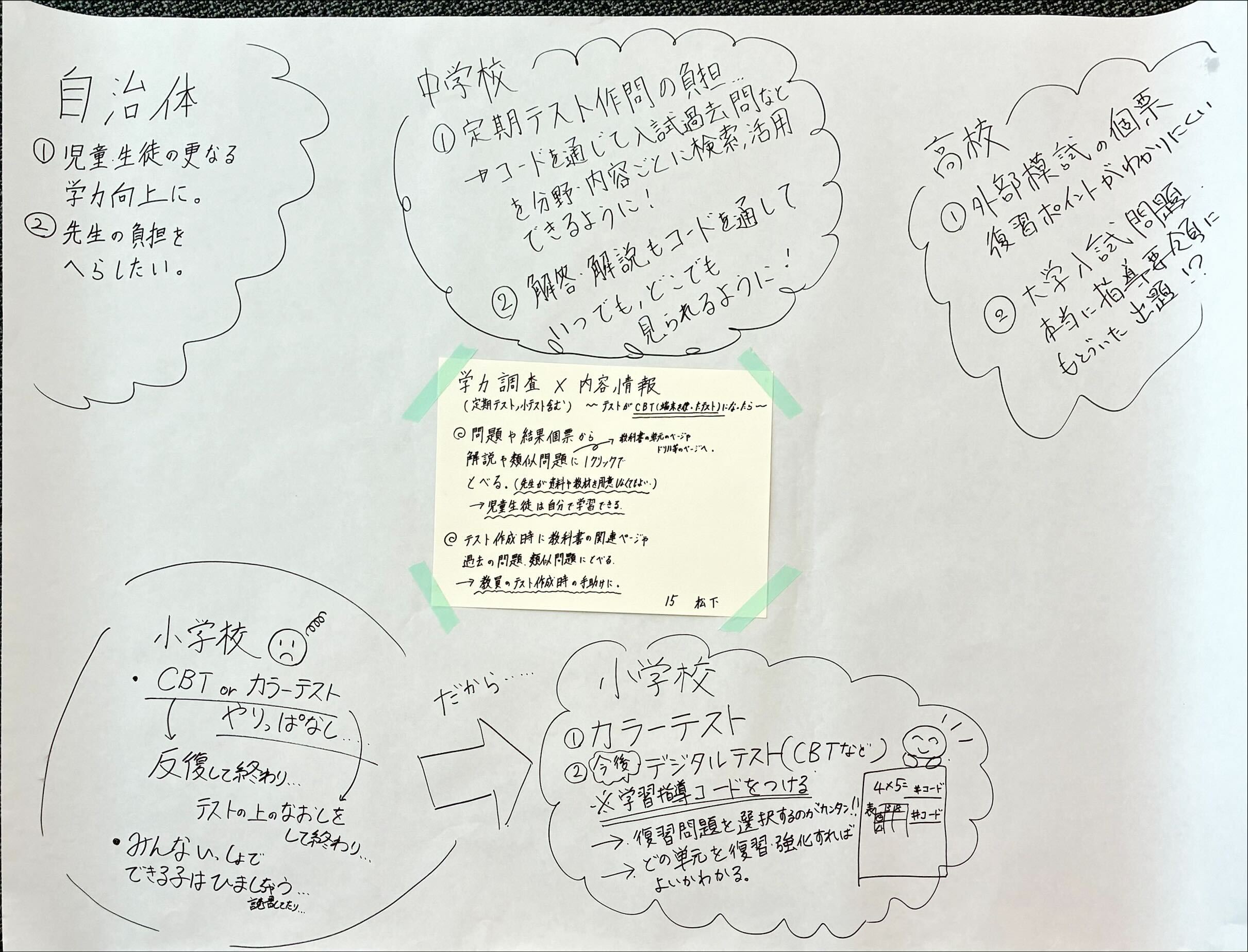

「内容情報×学力調査」

アイデア内容: 内容情報と各種学力調査を連携させ、効果的な復習支援を実現するシステム。学力調査の問題に学習指導要領コードを紐づけることにより、子供たちが間違えた問題をクリックすると、教科書の該当ページや類似問題、関連する解説動画が自動的に表示される。子供一人ひとりに合わせた復習支援が実現し、効率的な学力向上を図ることができる。

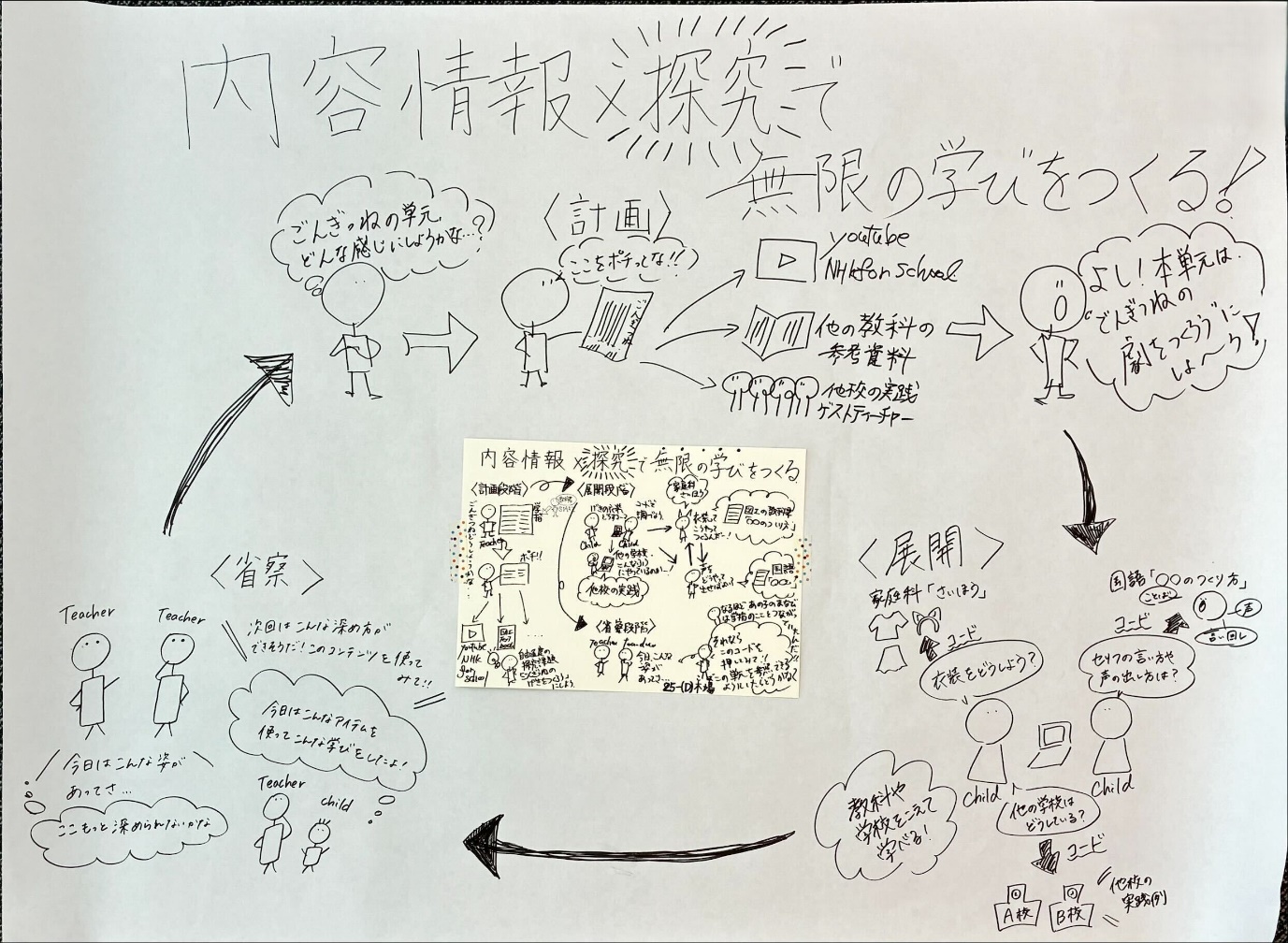

「内容情報×探究学習」

アイデア内容: 内容情報を活用し、探究的な学びの観点から、授業の計画・展開・省察の全サイクルを支援するシステム。例えば、国語の教材である『ごんぎつね』から、狐に関する生態動画(理科関連)、昔話の成り立ち解説(社会科関連)、NHK for Schoolの朗読動画、さらに「『ごんぎつね』の劇を作る」という他校の実践例まで、ボタン一つで幅広い学習リソースへと展開できるようにする。自然と興味が拡張し、教科横断的な深い学びが実現できる。

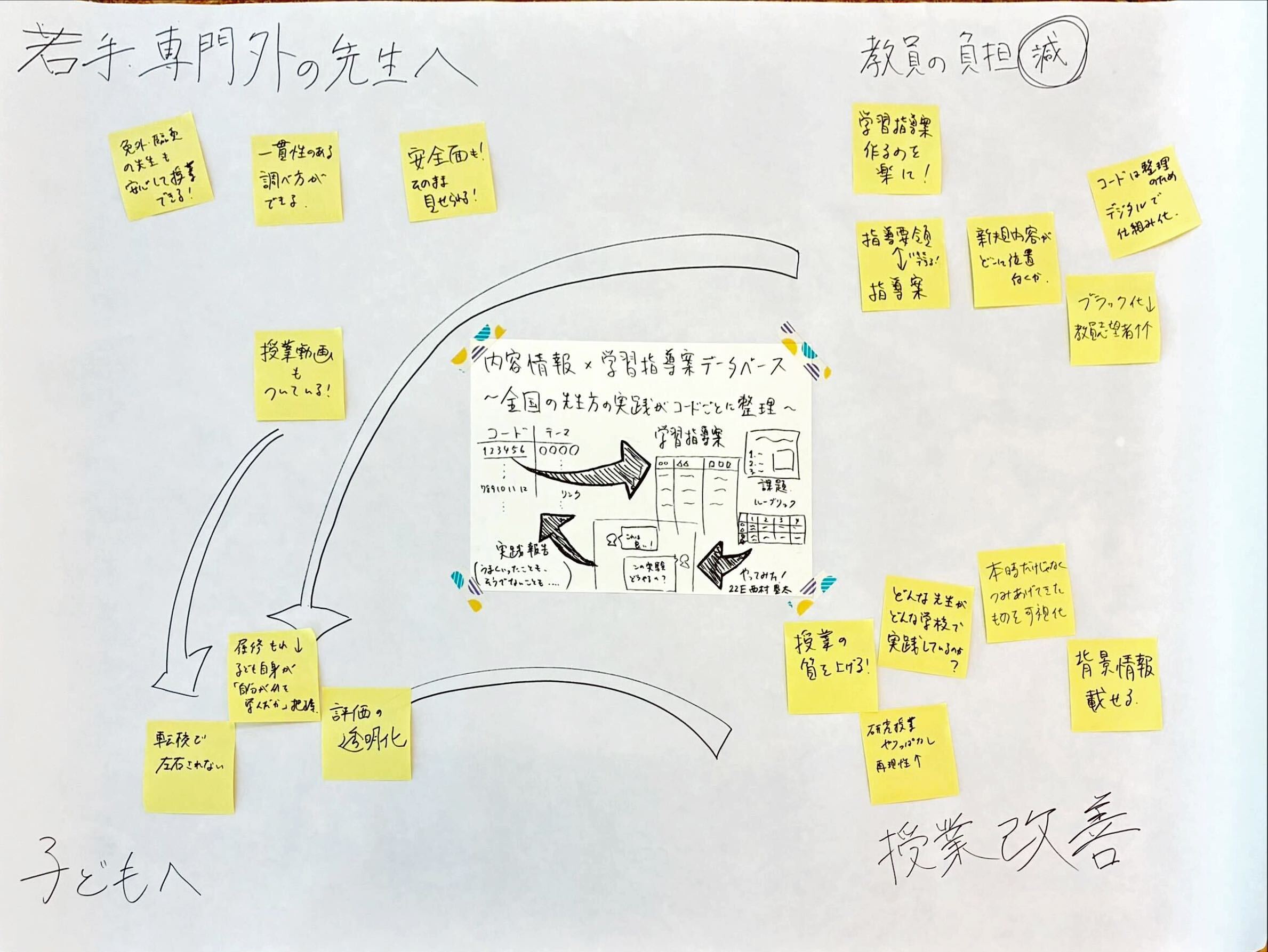

「内容情報×教師実践共有」

アイデア内容: 内容情報と全国の教師実践を連携させた共有プラットフォーム。学習指導案、授業課題、評価ルーブリックなどが体系的に整理され、教師間の実践交流が継続的に蓄積される。これにより、若手教師の支援、専門外の教科での安心した授業実施、ベテラン教師の知見継承が実現でき、全国どこでも質の高い教育が提供できるようになる。

グループごとの発表の後は、デジタル庁の中室牧子シニアエキスパート(デジタルエデュケーション)と国民向けサービスグループ岡田智裕審議官が挨拶しました。

(デジタル庁の中室シニアエキスパート)

中室:

先生方のアイデアを直接お聞かせいただき、本当に勉強になりました。私はよく文部科学省の行政官から「(教育政策が)教室にちゃんと届くか、常に気にしている」という話を聞くのですが、まさにその点が大切だと思います。教育現場で働く教師の皆さんから直接ご意見を聞かせていただく機会を、デジタル庁でも大切にしています。今後も心に引っかかることがありましたら、ぜひご連携いただければと思います。

(デジタル庁の岡田審議官)

岡田:

様々なアイデアをご提案いただき、ありがとうございました。生成AIの活用に関するお話もありましたが、今後は学習指導要領コードと教科書単元が体系的に結びつくことで、生成AI等の技術を活用した教員支援や一人ひとりに合わせた学習が、より実現しやすくなると考えています。これからも現場の先生方に寄り添いながら政策を進めてまいります。

さいごに

今回のアイデアソンでご提案いただいたユースケースのアイデアは、本年度デジタル庁にて開催される内容情報の活用に関する有識者会議の中でも紹介される予定です。

デジタル庁では2030年度以降に予定されている次期学習指導要領の全面実施を見据えつつ、先述の実証事業や今回のハッカソンのような取組をはじめ、デジタルを活用できる教育環境の整備を進めています。

政策検討の全ての段階において「現場の生の声」は大変貴重な資料となります。デジタル庁教育班は、これからも教育現場の皆さんとともに、現場の役に立つ教育DXを目指していきます。

●教育DXの関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- 「教育DXロードマップ」を策定しました|デジタル庁(※外部リンク)

- 教育|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。