行政のDXを加速させる「共創プラットフォーム」とは?

- 公開日:

ビジネスチャットツール「Slack」上に作られた行政機関の職員のための対話の場「デジタル改革共創プラットフォーム(以下、共創プラットフォーム)」。

地方公共団体と政府機関の職員であれば誰でも参加可能で、日々の業務上の疑問や課題、アイデアなどを投稿し、手軽に意見交換を行うことができるオンラインコミュニティです。

この共創プラットフォームが日々の行政にどのような変革をもたらしているのか——。

共創プラットフォームの運営を担当するデジタル庁 シニアエキスパートの関 治之と、利用者の一人であるデジタル庁 国民向けサービスグループの浅賀 美穂が解説します。

地方公共団体、国の関係者が誰でも参加でき、意思の伝達や意見交換を自由に行えるオンラインコミュニティを作る――。

共創プラットフォームはこのような意図のもと、2020年にスタートしました。

参加者数は運用開始から増加の一途をたどっています。2024年1月時点で、1,320の地方公共団体から約6,700名が参加しています。

(デジタル庁 シニアエキスパートの関 治之(左)と、デジタル庁 国民向けサービスグループの浅賀 美穂(右))

地方公共団体と国が直接つながる

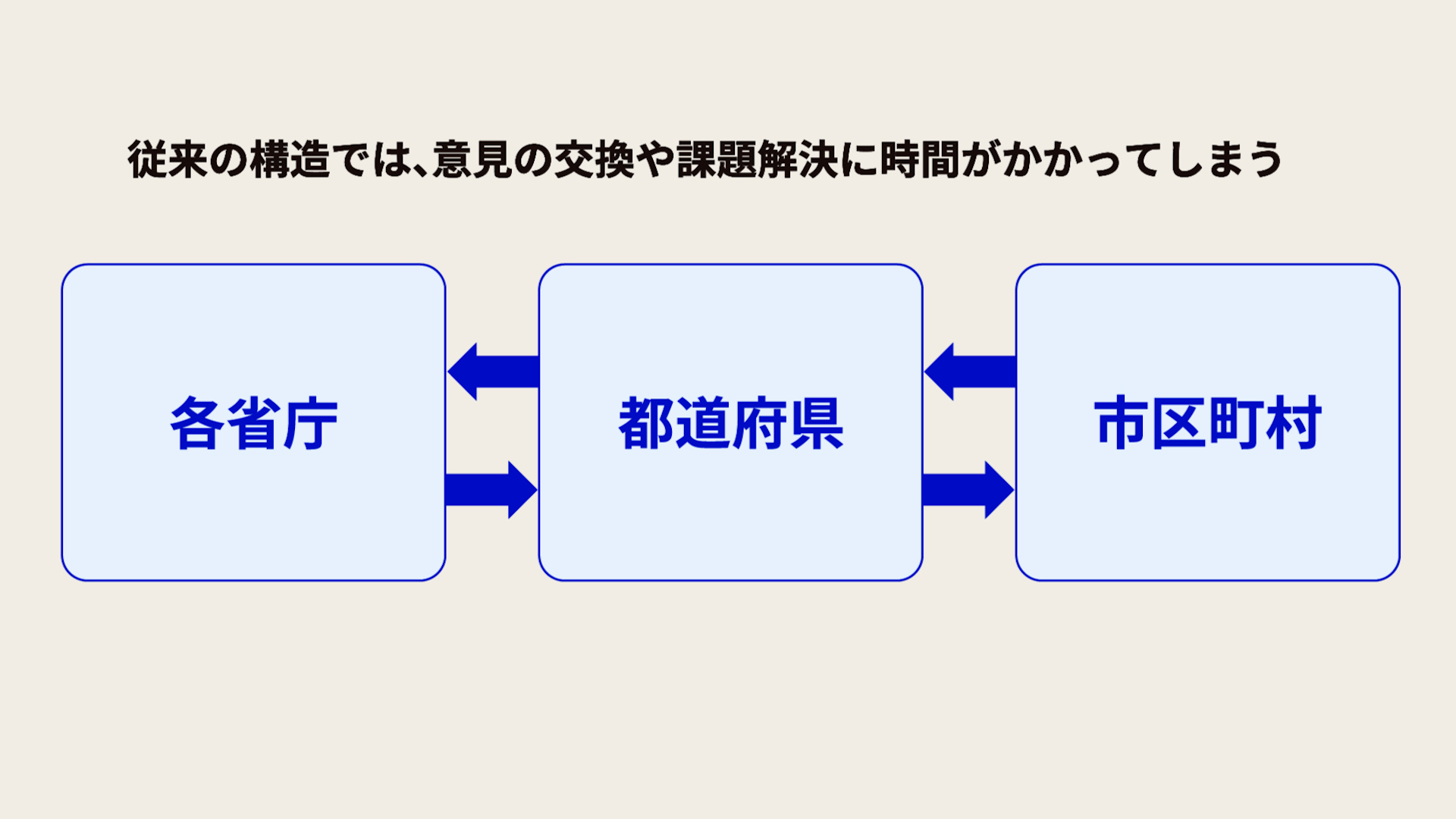

行政は基本的に組織単位でプロジェクトを動かします。つまり意見交換や提案は、地方公共団体や国などの組織ごとにとりまとめられ、そのうえで関連する各組織間で“文書のやり取り”を行うのが通例です。

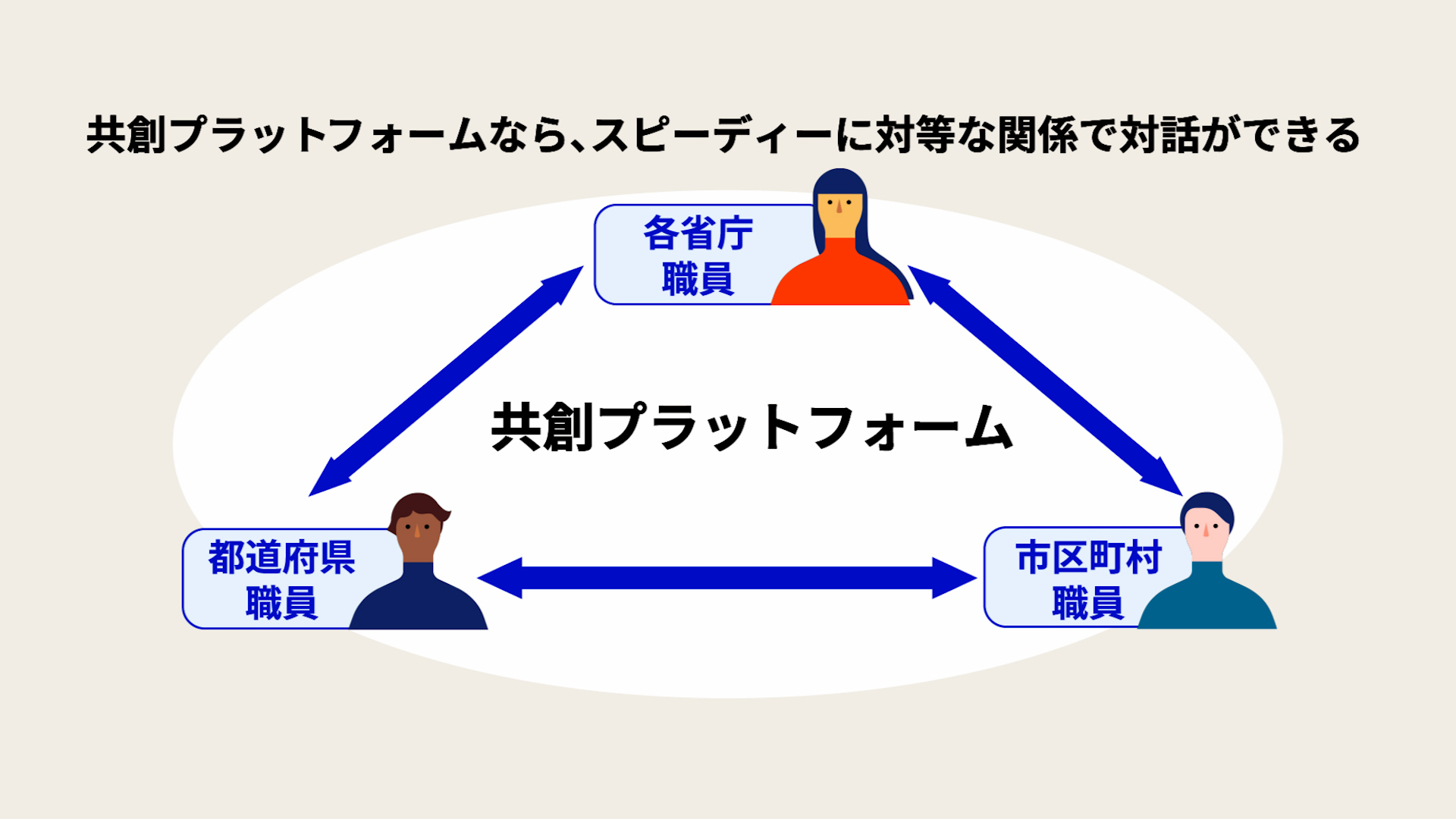

これに対して共創プラットフォームでは、地方公共団体や国の職員同士が個人でやりとりをすることができます。情報発信や意見交換、提案が個人単位で、しかも、ビジネスチャットツールでやり取りされているのがポイントです。

「共創プラットフォームの最大の特徴は、国や地方公共団体からの参加者がダイレクトに意見や課題を発信し、自由にディスカッションを行えることです。

デジタル政策をより良いものにしていくには試行錯誤がつきものです。一度決めたことをそのままやり続ければいいというものではなく、実行した結果得られた教訓をしっかり政策にフィードバックさせることが大切です」(関)

群馬県前橋市役所からの出向者で、現在、デジタル庁に勤務する浅賀は、もともと共創プラットフォームの一利用者でもありました。

「共創プラットフォームは地方公共団体の職員にとって、視野を広げる可能性を持つシステムだと感じています。『他の自治体ではどうしているんだろう』と関心を持っても、実際に参考にできるのはせいぜい近隣の自治体くらいでした。

しかし、共創プラットフォームでは、遠く離れた自治体での新しい取り組みについて知ったり、それに対して質問したり、地理的な隔たりを越えて情報交換することができます」(浅賀)

個人の気づきが国の学びにもつながっている

共創プラットフォームでは、地方公共団体同士の横のつながりも多くみられます。また参加者同士のコミュニケーションがきっかけで、国が学びを得る機会も生まれています。

「共創プラットフォーム上では組織として取りまとめた文書では見えてこない職員個人の小さな気づきなどがダイレクトに国に届きます。それもタイムラグなしに。

デジタル庁に出向して地方公共団体の声を受ける側に立ってみますと、実は国にとってもそれは大変ありがたいことだと感じました」(浅賀)

「従来は自治体から都道府県を経て国に届くというルートしかありませんでした。

共創プラットフォームは、組織を代表しない職員個人の経験や知見に、国が直接触れることができる場という側面もあります」(関)

(「共創プラットフォームは、地方自治体に属する職員個人の経験や知見が国に直接届くというメリットをもっています」と語る関(左))

オンラインコミュニティに、地方公共団体と国の職員がフラットな立場で参加し、個人単位で情報、知見、意見をリアルタイムで発信することができる共創プラットフォーム。

すでに、地方公共団体のリアルな声がきっかけで国が行う業務の改善につながったという事例も増えつつあると浅賀は言います。

「私が所属しているマイナンバー広報斑でも、国民の皆様からのご相談をお受けするマイナンバー総合フリーダイヤルのQ&Aの改善例があります。

応対マニュアルの項目に、『各自治体にお問い合わせください』と回答するというものがあったのですが、共創プラットフォームにある自治体から書き込みがあったことで、自治体ごとにその項目の取り扱いに違いがあることが判明しました。

ガイダンスの改善だけでなく、自治体ごとに事情が異なる場合があることを国が把握でき、今後の政策のブラッシュアップにつながるケーススタディでした」(浅賀)

「共創プラットフォーム自体についても、システムを構築したのはデジタル庁ですが、中身は利用者である地方公共団体の皆さんが作っているようなもの。改善にはさらに多くの地方自治体関係者の方々のお力が欠かせません。

共創プラットフォーム内には約80のチャンネルがあり、気軽に日常の写真を投稿する『今日の一枚』のようなものもあります。『雪が降ってきた』『こんな郷土料理が出てきた』『こんなイベントが行われた』などなど。見ていると地域ごとのカラーが見えて本当に面白いです」(関)

(「自治体ごとに異なる事情を国が把握でき、政策のブラッシュアップにつながる」と自身の経験から共創プラットフォームのメリットを語る浅賀(右))

オンラインから広がるリアルなつながりと信頼感

地方公共団体と国のコミュニケーションに変革をもたらしつつある共創プラットフォームですが、進化のスピードが速いDX(デジタルトランスフォーメーション)領域ではさらなるナレッジの蓄積が必要です。

「共創プラットフォームはオンラインプラットフォームではあるのですが、実は最近、そこでのやり取りをきっかけとして直接会ってコミュニケーションを取るというケースも増えています。そういう直接対話の場を持てると、オンラインとの相乗効果でコミュニケーションがさらに良いものになっていくんですね。リアルとオンラインが融合した学び合いの場を作っていくことは今後のテーマのひとつです」(関)

「地方自治体で窓口業務をやっていて常に痛感するのは、市民の皆さまからは“行政は見えないもの”と思われているということです。『こういうところを改善しました』または『改善していくよう今はこのように動いています』といった取り組みを、できるだけ見える化していくというオープンガバメントは行政への信頼感の向上に確実に貢献すると思います」(浅賀)

(「オンラインの共創プラットフォームと直接対話のリアルなコミュニケーションによるプラスの相乗効果が生まれている」と語る関(左)と浅賀(右))

デジタル改革共創プラットフォームは、地方公共団体(全国地方公共団体コードを有する「広域連合、一部事務組合等」を含む)、または政府機関の職員の方であれば誰でもご参加いただくことができます。登録に必要なのは「lg.jp」「go.jp」ドメインのメールアドレスです。皆さまのご参加をお待ちしています。

(※所属・職名などは取材時のものです)

●関連情報は、以下のリンクをご覧ください。

- デジタル改革共創プラットフォーム|デジタル庁(※外部リンク)

●デジタル庁ニュースでは、「デジタル改革共創プラットフォーム」に関する記事を掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースでは、デジタル庁職員などのインタビューを掲載しています。以下のリンクをご覧ください。

●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。